「居宅介護支援事業所 運営指導対策サポート」(NotebookLM)を作成しました。

こんにちは。居宅介護支援事業所で一人ケアマネをしているヒトケアです。

はじめての方は、「ヒトケアの仕事術」活用ガイドをご覧ください。

運営指導で何を確認されるのか心配です。

日頃から適正な事業所運営を心掛けていても「運営指導が来たらどうしよう…」と不安を感じている介護事業所さんは多いことでしょう。

運営指導は、指定を受けた介護事業者に対して指定有効期間(6年)中に1回以上は実施されます。

そのため、全ての介護事業者はどこかのタイミングで運営指導を受けることになります。

この記事では、運営指導の不安を解消するとともに適正な事業所の運営ができるよう、

の内容に加え、私の2回の運営指導(実地指導)の経験も含めて解説をします。

居宅介護支援の運営指導について知りたい方は、ぜひ最後までご覧ください。

運営指導確認書類チェックシートのダウンロード(無料)はこちら。

ケアマネジメントプロセスにおける業務効率化と支援の質を高める方法は、以下の記事で解説しています。

1.運営指導の基礎知識

運営指導の目的

運営指導の目的は、サービスの質の確保と保険給付の適正化です。

介護事業者は利用者の尊厳を守り、質の高いサービスを提供することが求められています。

国や地方自治体は、指導を通じて介護事業者が適切なサービスを提供できるよう支援し、「介護給付サービスの取り扱い」や「介護報酬の請求」についての周知を徹底することで、「サービスの質の確保」や「保険給付の適正化」に努めなければなりません。

運営指導の内容

運営指導の内容は、以下の3種類があります。

- 介護サービスの実施状況指導

利用者一人ひとりが受けた個別のサービスの質及びサービス提供の基礎である施設設備を確認する - 最低基準等運営体制指導

人員及び運営の基準に規定する運営体制を確認する - 報酬請求指導

加算等の介護報酬請求の適正実施の確保のために行う

運営指導の内容①:介護サービスの実施状況指導

介護サービスの実施状況指導は、利用者へのサービスの質を確認するための指導です。

現地に行かなければ確認することができない施設・設備等の確認、サービス種別ごとに設定した「個別サービスの質に関する事項」にかかる確認項目及び確認文書に基づき実態を見ていきます。

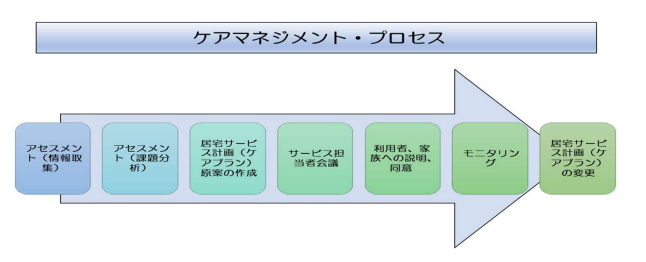

ケアマネジメント・プロセスが適切であるかどうかに重点を置いて実態を確認します。

運営指導の内容②:最低基準等運営体制指導

最低基準等運営体制指導は、「介護サービスの質を確保するための体制」に関する指導です。

主に人員や運営に関する確認項目及び確認文書に基づき実態を見ていきます。

運営指導の内容③:報酬請求指導

報酬請求指導は、各種加算に関する算定及び請求状況について確認します。

各種加算等の算定要件にかかる文書等により、その適合性を確認します。

算定要件が満たされていても取扱いが不十分である場合は、正しい理解に基づく取扱いをするよう改善指導が行われます。

加算報酬の多くはそれぞれの要件により必要な文書等が異なるので、確認文書以外のものを求められます。

例えば「入院時情報連携加算」であれば、支援経過記録や入院時情報提供書の確認が想定されます。

入院時情報提供書/退院・退所情報記録書が効率的に行える入力シートは、以下からダウンロード可能です。

監査への変更

運営指導を進める中で不正が見込まれる等、詳細な確認が必要と判断する場合は監査に切り替えて「確認項目」や「確認文書」に限定せず、必要な文書を確認するものとされています。

令和6年4月5日に「介護保険施設等に対する監査マニュアル」が発出されました。

2.居宅介護支援の運営指導で確認される36項目

確認項目及び確認文書は、行政機関が運営指導を実施する上で、その方法等の標準化及び効率化を図るために確認すべき内容を絞ったチェックポイントです。

運営指導では、確認項目以外の項目は特段の事情がない限り確認されません。

確認文書以外の文書も原則として求めないものとされています。

居宅介護支援の運営指導では、

- 個別サービスの質に関する事項(14項目)

- 個別サービスの質を確保するための体制に関する事項(22項目)

の計36の確認項目があります。

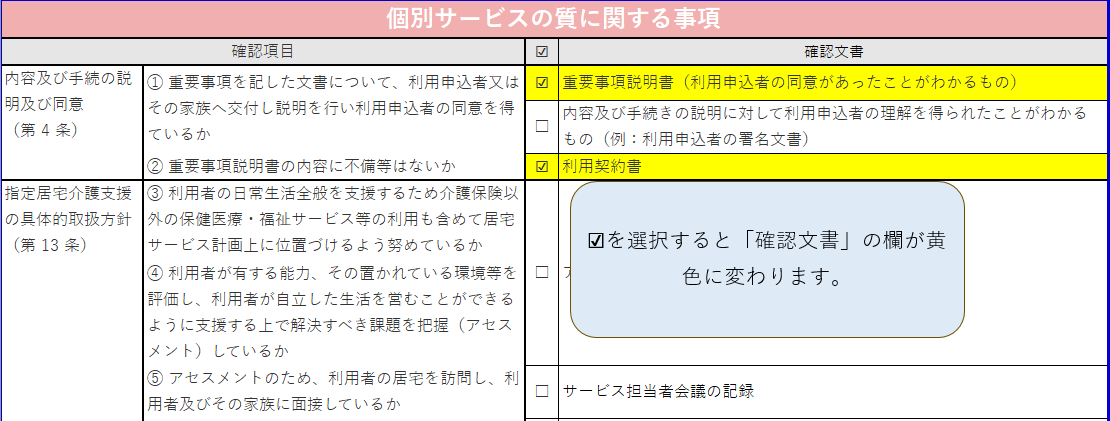

個別サービスの質に関する事項(14項目)

| 個別サービスの質に関する事項 | ||

|---|---|---|

| 確認項目 | 確認文書 | |

| 内容及び手続の説明及び同意 (第 4 条) | ① 重要事項を記した文書について、利用申込者又はその家族へ交付し説明を行い利用申込者の同意を得ているか ② 重要事項説明書の内容に不備等はないか | ◆ 重要事項説明書(利用申込者の同意があったことがわかるもの) ◆ 内容及び手続きの説明に対して利用申込者の理解を得られたことがわかるもの (例:利用申込者の署名文書) ◆ 利用契約書 |

| 指定居宅介護支援の具体的取扱方針 (第 13 条) | ③ 利用者の日常生活全般を支援するため介護保険以外の保健医療・福祉サービス等の利用も含めて居宅サービス計画上に位置づけるよう努めているか ④ 利用者が有する能力、その置かれている環境等を評価し、利用者が自立した 生活を営むことができるように支援する 上で解決すべき課題を把握(アセスメ ント)しているか ⑤ アセスメントのため、利用者の居宅を訪問し、利用者及びその家族に面接しているか ⑥ サービス担当者会議を開催し、利用者の状況等に関する情報を担当者と共有し、担当者からの専門的な見地からの意見を求めているか ⑦ 居宅サービス計画原案の内容について利用者又はその家族に対して説明し、文書により利用者の同意を得ているか ⑧ 居宅サービス計画を利用者及び担当者へ交付しているか ⑨ 定期的に居宅サービス計画の実施状況の把握(モニタリング)を行い、結果を記録しているか(月1回) ⑩ サービス担当者会議の開催により、居宅サービス計画の変更の必要性について担当者から専門的な見地からの意見を求めているか ⑪ 居宅サービス計画に位置づけた個別サービスにかかる当該計画の提出を求めているか ⑫ 生命又は身体を保護するため、緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束(身体拘束その他利用者の行動を制限する行為を含む)を行っていないか ⑬ 身体的拘束等を行う場合に要件(切迫性、非代替性、一時性)を全て満たしているか ⑭ 身体的拘束等を行う場合、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しているか | ◆ アセスメントの結果記録 ◆ サービス担当者会議の記録 ◆ 居宅サービス計画 ◆ 支援経過記録等 ◆ モニタリングの結果記録 ◆ 個別サービス計画 ◆ 身体的拘束等の記録(身体的拘束等がある場合) |

令和6年7月 5 日の運営指導マニュアルの一部改正により、身体拘束に関する確認項目が追加されました。

個別サービスの質を確保するための体制に関する事項(22項目)

| 個別サービスの質を確保するための体制に関する事項 | ||

| 確認事項 | 確認文書 | |

| 従業者の員数 (第 2 条) | ① 利用者に対し、従業者の員数は適切であるか ② 必要な資格は有しているか ③ 専門員証の有効期限は切れていないか | ◆ 従業者の勤務体制及び勤務実績がわかるもの(例:勤務体制一覧表、勤務実績表) ◆ 従業者の勤怠状況がわかるもの(例:タイムカード、勤怠管理システム) ◆ 資格要件に合致していることがわかるもの(例:資格証の写し) |

| 管理者 (第 3 条) | ④ 管理者は常勤専従か、他の職務を兼務している場合、兼務体制は適切か | ◆ 管理者の雇用形態がわかるもの ◆ 管理者の勤務体制及び勤務実績がわかるもの(例:勤務体制一覧表、勤務実績表) ◆ 管理者の勤怠状況がわかるもの(例:タイムカード、勤怠管理システム) |

| 受給資格等の確認 (第 7 条) | ⑤ 被保険者資格、要介護認定の有無、要介護認定の有効期限を確認しているか | ◆ 介護保険番号、有効期限等を確認している記録等 |

| 運営規程 (第 18 条) | ⑥ 運営における以下の重要事項について 定めているか 1.事業の目的及び運営の方針 2.職員の職種、員数及び職務内容 3.営業日及び営業時間 4.指定居宅介護支援の提供方法、内容及び利用料、その他の費用の額 5.通常の事業の実施地域 6.虐待の防止のための措置に関する事項 7.その他運営に関する重要事項 | ◆ 運営規程 |

| 勤務体制の確保 (第 19 条) | ⑦ サービス提供は事業所の介護支援専門員・従業者によって行われているか ⑧ 資質向上のために研修の機会を確保しているか ⑨ 性的言動、優越的な関係を背景とした言動による就業環境が害されること の防止に向けた方針の明確化等の措置を講じているか | ◆ 従業者の勤務体制及び勤務実績がわかるもの(例:勤務体制一覧表、勤務実績表) ◆ 雇用の形態(常勤・非常勤)がわかるもの ◆ 研修の計画及び実績がわかるもの ◆ 職場におけるハラスメントによる就業環境悪化防止のための方針 |

| 業務継続計画の策定等 (第 19 条の2) | ⑩ 感染症、非常災害発生時のサービス の継続実施及び早期の業務再開の計画(業務継続計画)の策定及び必要な措置を講じているか ⑪ 従業者に対する計画の周知、研修及び訓練を定期的に実施しているか ⑫ 定期的に計画の見直しを行い必要に応じて計画の変更を行っているか | ◆ 業務継続計画 ◆ 研修の計画及び実績がわかるもの ◆ 訓練の計画及び実績がわかるもの |

| 感染症の予防及びまん延防止のための措置 (第 21 条の 2) | ⑬ 感染症の発生又はまん延しないよう次 の措置を講じているか ・ 感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会開催(おおむね6月に1回以上)、その結果の周知 ・ 感染症の予防及びまん延の防止のための指針の整備 ・ 感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練の定期実施 | ◆ 感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会の開催状況・結果がわかるもの ◆ 感染症の予防及びまん延の防止のための指針 ◆ 感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練の実施状況・結果がわかるもの |

| 秘密保持等 (第 23 条) | ⑭ 個人情報の利用に当たり、利用者(利用者の情報)及び家族(利用者家族の情報)から同意を得ているか ⑮ 退職者を含む、従業者が利用者の秘密を保持することを誓約しているか | ◆ 個人情報の利用に関する同意書 ◆ 従業者の秘密保持誓約書 |

| 広告 (第 24 条) | ⑯ 広告は虚偽又は誇大となっていないか | ◆ パンフレット/チラシ ◆ Web 広告 |

| 苦情処理 (第 26 条) | ⑰ 苦情を受け付けた場合、内容等を記録しているか | ◆ 苦情の受付簿 ◆ 苦情への対応記録 |

| 事故発生時の対応 (第 27 条) | ⑱ 市町村、利用者家族等に連絡しているか ⑲ 事故状況、事故に際して採った処置が記録されているか ⑳ 損害賠償すべき事故が発生した場合に、速やかに賠償を行っているか | ◆ 市町村、利用者家族等への連絡状況がわかるもの ◆ 事故に際して採った処置の記録 ◆ 損害賠償の実施状況がわかるもの |

| 虐待の防止 (第 27 条の 2) | ㉑ 虐待の発生又はその再発を防止するため次の措置を講じているか ・ 虐待の防止のための対策を検討する委員会の定期開催及びその結果の介護支援専門員への周知 ・ 虐待の防止のための指針の整備 ・ 虐待の防止のための研修の定期実施 ㉒ 上記の措置を適切に実施するための担当者を置いているか | ◆ 虐待の防止のための対策を検討する委員会の開催状況及び結果がわかるもの ◆ 虐待の防止のための指針 ◆ 虐待の防止のための研修の計画及び実績がわかるもの ◆ 担当者を置いていることがわかるもの |

「業務継続計画(BCP)」「虐待防止」「感染症予防」「ハラスメント防止」「苦情対応」の指針・マニュアルは、以下の記事からダウンロード可能です。

- 【ひな形あり】居宅介護支援BCP作成例(自然災害、感染症共通)

- 【ひな形あり】高齢者虐待防止のための指針・マニュアル作成例

- 【ひな形あり】感染症の予防及びまん延の防止のための指針作成例

- 【ひな形あり】ハラスメント防止のための指針作成例

- 【すぐに使える】苦情対応マニュアルひな形(テンプレート)

3.【私の体験談】運営指導の実際の流れ

ヒトケアさんは運営指導を経験されたことはありますか?

私は2015年に独立開業してから、2016年と2020年の2度、運営指導(実地指導)を受けました。ここからは、私の運営指導の経験を振り返りながら実際の流れをお伝えします。

実施通知:約1ヶ月前に運営指導の実施通知が届く

運営指導実施日の約1ヶ月前に、保険者から運営指導の実施についての通知書が郵送されます。

実施指導通知書に記載されていた内容は以下のとおりです。

- 目的(サービスの質の確保及び適正な運営並びに保険給付を図るため)

- 対象事業所

- サービスの種類

- 根拠法令(介護保険法第23条)

- 日時

- 立会してもらう職員

- 担当者(※市区町村の担当係の職員)

- 準備書類一覧

- 運営指導当日の流れ

事前準備:運営指導に必要な書類を準備する

運営指導当日までに、「運営指導実施通知書」に記載されている以下の準備書類を揃える必要があります。

- 運営に関する書類

- 運営規定

- 雇用関係書類(雇用契約書等勤務形態の確認書類)

- 資格証明書等(管理者・職員の資格、経験、研修修了状況の確認書類)

- 勤務割表(又はローテーション表)

- 職員の研修関係書類(研修記録等)

- 重要事項説明書(利用料等一覧)

- 事業所のパンフレット、チラシ等

- 苦情簿、苦情対応マニュアル(苦情に関する書類)

- 職員履歴書

- 出勤簿(又はタイムカード)

- 契約に関する記録(利用契約書)

- 個人情報の利用等の同意に関する記録

- 利用者サービスに関する書類

- 介護保険被保険者番号、有効期限等の確認書類

- アセスメントの記録

- サービス担当者に対する照会内容の記録

- モニタリングの記録

- 個人別ケース記録、介護支援経過等の記録

- その他の介護支援に係る記録(日誌、主治医意見書等)

- サービス担当者会議等、各種会議録

- 居宅サービス計画書(第1表~第7表)

- 個別サービス計画

- 相談記録

「利用サービスに関する記録」は、運営指導の当日に提出するケースが決まるのですか?(当日に書類を用意するのは大変そう…)

地域によって異なるかと思いますが、私の場合は前日に運営指導の担当者から連絡があり、以下の条件に該当するケースを用意するよう伝えられました。

- 半年以内に要介護認定の更新をしている

- 医療系サービス、福祉用具貸与を利用している

運営指導当日:顔合わせ~指導時講票の交付及び講評

運営指導当日の流れは以下のとおりです。

顔合わせ及び当日の流れ

予定された日時に運営指導の指導担当者が事務所に来訪されます。

担当者は2名おり「運営に関する書類」と「利用者サービスに関する書類」をそれぞれ確認されます。

はじめにお互いの挨拶(顔合わせ)を済ませてから、担当者から当日の流れについて説明があります。

書類確認及び事業所内見学

顔合わせと当日の流れの後に、事業所内の見学があります。

居宅介護支援事業所の場合、相談室、会議室や鍵付き書庫の有無などの設備、備品の確認がされます。

その後、事前準備で揃えた書類の確認に入ります。

担当者が書類確認をしている間は何をしていればいいのですか?

担当者の書類確認中は、通常業務をしていて問題ありません。

ただ、すぐ近くで書類確認をしているため、業務に集中できないですね…。

口頭確認(ヒアリング)

書類確認終了後に、「運営に関する書類」と「利用者サービスに関する書類」の確認をしたそれぞれの担当者から口頭確認(ヒアリング)があります。

特にケアプラン(第1~7表)の内容やケアマネジメント・プロセスの日付などは指摘を受けやすいのため、事前準備の段階でよく確認しておきましょう。

担当者から指摘をされた時に、しどろもどろになってしまいそうです。

担当者もあら探しをすることが目的ではありません。

根拠を示した説明をすれば納得が得られるはずです。

指導事項票の交付及び講評

口頭確認(ヒアリング)終了後に「指導事項票」の交付と講評があります。

「指導事項票」は、事業者が遵守すべき項目が記載されており、運営指導当日に指導担当者が事業者と相互にその内容を確認するためのものです。

「指導事項」欄に記載された内容が運営指導における指摘となります。

指導事項の内容は運営指導終了後、随時改善を図る必要があります。

運営指導の実施後:「運営指導結果通知書」が郵送される

運営指導の結果は特段の改善事項がない場合でも「運営指導結果通知書」が郵送されます。

運営指導の結果は、以下の3種類に分けられます。

- 文書指導(文書指摘)

- 口頭指導(口頭指摘)

- 助言

| 指導方法 | 要件 | 根拠の提示 | 改善報告 |

|---|---|---|---|

| 文書指導(文書指摘) | ・法令、基準、通知、告示、条例、規則等に規定した事項に違反している場合 | 法令等、具体的かつ直接的な根拠が必要 | 期限を定めて改善報告を行うよう指導する |

| 口頭指導(口頭指摘) | ・法令、基準、通知、告示、条例、規則等に規定した事項に違反しているが、その程度が軽微である場合 又は ・その違反について、文書指導を行わなくても改善が見込まれる場合 | 法令等具体的かつ直接的な根拠が必要 | 不要 |

| 助言 | ・法令、基準、通知、告示、条例、規則等に規定した事項に違反していないが、今後も違反のないよう、適正な運営に資するものと考えられる場合 | 直接的な根拠までは求めないが、具体t機な理由の説明が必要 | 不要 |

4.【ダウンロード】運営指導確認書類チェックシート

運営指導確認書類チェックシートを作成しました。

の確認文書にチェックが付けられます。

チェックを選択すると「確認文書」の欄が自動で黄色に変わります。

準備できた書類がひと目でわかりますね!

運営指導確認書類チェックシートのダウンロードは以下からどうぞ。

運営指導確認書類チェックシート

5.居宅介護支援事業所 運営指導対策サポート

「居宅介護支援事業所 運営指導対策サポート」(NotebookLM)では、以下の資料をもとに、運営指導に関するご質問にお答えします。

1.厚生労働省「介護保険等運営指導マニュアル」

2.厚生労働省「別添 確認文書・確認項目一覧」※居宅介護支援のみ

3.ヒトケアの仕事術「居宅介護支援事業所の運営指導対策」※当記事

「居宅介護支援事業所 運営指導対策サポート」には、どのような質問をしたら良いですか?

居宅介護支援の運営指導に関する、以下のような質問に答えてくれます。

- 運営指導の全般的な内容について

- 運営指導の目的や基本知識は何ですか?

- 運営指導はどのくらいの頻度で実施されますか?

- 運営指導と監査の違いは何ですか?また、どのような状況で運営指導が監査に切り替わりますか?

- 居宅介護支援事業所の運営指導の具体的な確認事項について

- 運営指導ではどのような項目が確認されますか?

- 運営指導で準備すべき書類は何ですか?

- ケアマネジメントプロセスに関して、どのような点が確認されますか?

- 身体的拘束や高齢者虐待の防止について、どのような点が確認されますか?

- 介護報酬請求の適正化について、どのような指導が行われますか?

- 運営指導の実施プロセスと対応について

- 運営指導の実際の流れはどうなりますか?

- 運営指導における指導担当者からのヒアリングではどのような内容が聞かれますか?

- 運営指導の結果、どのような指導(文書指導、口頭指導、助言)が行われますか?

- 指導を受けた場合、改善報告は必要ですか?

24時間いつでも運営指導に関する質問ができます。

「居宅介護支援事業所 運営指導対策サポート」は、以下の記事内にリンクを掲載しています。

コメント