「予防プラン作成サポート」を追加しました。

こんにちは。居宅介護支援事業所で一人ケアマネをしているヒトケアです。

はじめての方は、「ヒトケアの仕事術」活用ガイドをご覧ください。

利用者の状況に応じて、適切な対応を見つけるのに悩んでいます。

ケアマネとして利用者ごとに異なるニーズに対応するため、最適な支援方法を見つけるのは日常的な悩みの一つです。

特に、複雑なケースや緊急性の高い対応が求められるとき、一人で考え込んでしまうことが多いのではないでしょうか。

また、周りにすぐ相談できる同僚がいない時や、時間が限られていてサポートを求める余裕がない状況もよくあります。

そんなとき、頼れる新しいパートナーがAIです。

AIは、24時間いつでもあなたの「相談役」として機能し、膨大なデータを基に適切な対応策やケアプランの提案を行ってくれます。

AI…。私にも使えるのでしょうか💦

たしかにAIと聞くと難しそうに感じるかもしれませんが、実際には、日常の会話をするような感覚で手軽に使えます。

| 1.🗨️ケアマネジメントサポート(ChatGPT・Gemini) | ケアマネジメント業務全般の利用者や家族の状況に応じた支援方法や対応策について、一緒に考えることができます。 |

| 2.✎支援経過記録サポート(ChatGPT・Gemini) | 音声入力や箇条書きの情報をもとに、文法的に整った読みやすい記録文へ自動で整えます。 |

| 3.📃ケアプラン第2表文例作成(ChatGPT・Gemini) | 利用者の状況や課題に応じて、ケアプラン2表の文例を5つ生成します。 |

| 4.📖医療介護用語辞典(ChatGPT・Gemini) | 医療・介護用語について、表形式で簡潔かつ正確に説明します。 |

| 5.🔍️ヒトケア式アセスメントシート課題分析サポート(ChatGPT・Gemini) | ヒトケア式アセスメントシートの内容を読み取り、リスクや課題を明確にしたうえで、適切な支援策を提案します。 |

| 6.📘居宅介護支援 解釈通知ナビゲーター(ChatGPT・Gemini) | 解釈通知に書かれている内容を正確に引用し、根拠に基づいてわかりやすく解説します。 |

| 7.📕居宅介護支援 運営基準ナビゲーター(ChatGPT・Gemini) | 運営基準に書かれている内容を正確に引用し、根拠に基づいてわかりやすく解説します。 |

| 8.👨🏫居宅介護支援 運営基準&解釈通知ナビゲーター(ChatGPT・Gemini) | 運営基準、解釈通知に記載された内容を根拠として、該当箇所を正確に全文引用し、条文の趣旨や実務上の留意点を解説します。 |

| 9.📑サービス担当者会議の要点サポート(ChatGPT・Gemini) | 検討項目と会議メモを入力するだけで「サービス担当者会議の要点」を生成します。 |

| 10.👨💼居宅介護支援事業所 運営指導対策サポート(NotebookLM) | 以下の資料をもとに、運営指導に関するご質問にお答えします。 1.「介護保険等運営指導マニュアル」 2.「別添 確認文書・確認項目一覧」 3.「居宅介護支援事業所の運営指導対策」 |

| 11.📋️認定調査サポート (NotebookLM) | 以下の資料を参照しながら、各項目の選択や特記事項の記載方法について、参考情報やアドバイスを提供します。 1.要介護認定認定調査員テキスト改訂版 2.認定調査員ハンドブック2024 3.要介護認定調査の聞き取り方と特記事項の記入例 |

| 12.❓️令和6年度介護報酬改定Q&Aナビゲーター(NotebookLM) | 「令和6年度介護報酬改定に関するQ&A」を唯一の根拠資料として、制度解釈や実務対応における正確な回答をします。 |

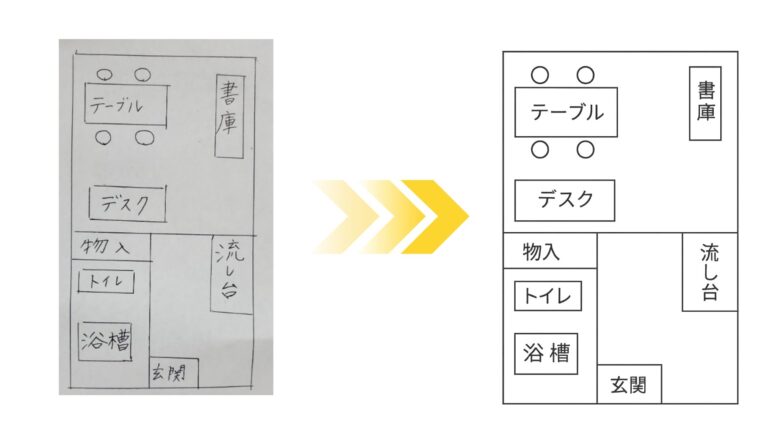

| 13.🏚️住宅見取り図作成サポート(ChatGPT・Gemini) | 手描きの住宅見取り図を、透明背景で整った図面に再現します。 |

| 14.✒️メール・チャット文章作成サポート(ChatGPT・Gemini) | 音声入力や箇条書きのメモを整理し、フォーマル/インフォーマル、メール/チャットの4パターンで最適な文章を生成します。 |

| 15.🔁ケアプラン第2表 言い換えサポート(ChatGPT・Gemini) | ケアプラン第2表の「ニーズ」や「目標」などの文章を、 (前向きさ・安心安定・尊厳自立・やさしい言葉・安全配慮)の5つのパターンごとに、3つずつ言い換え例(合計15文)が表示されます。 |

| 16.🌀【ヒトケア版】居宅介護支援事業所BCP策定サポート(ChatGPT・Gemini) | 「居宅介護支援事業所BCPひな形(2025年10月改訂版)」をもとに、地域特性や職員体制に合わせた実践的な内容提案が可能です。 |

| 17.👨👩👧👦ジェノグラム作成サポート(Gemini) | 手描きのジェノグラムもとに、整ったジェノグラム画像を生成します。 |

| 18.📄予防プラン作成サポート | 音声入力された情報を整理し、介護予防サービス支援計画表の目標・アセスメント・課題・意向・支援計画・総合方針等を出力します。 |

\ケアマネジメント専用AI/

当サイトで紹介している各種テンプレートは、以下の記事にてセット販売しています。

- 1.AIの基礎知識

- 2.【無料でできる】ChatGPT・Gemini(Google)アカウントを作成しよう

- 3.ケアマネジメント専用AIの使い方

- ①ケアマネジメントサポート

- ②支援経過記録サポート

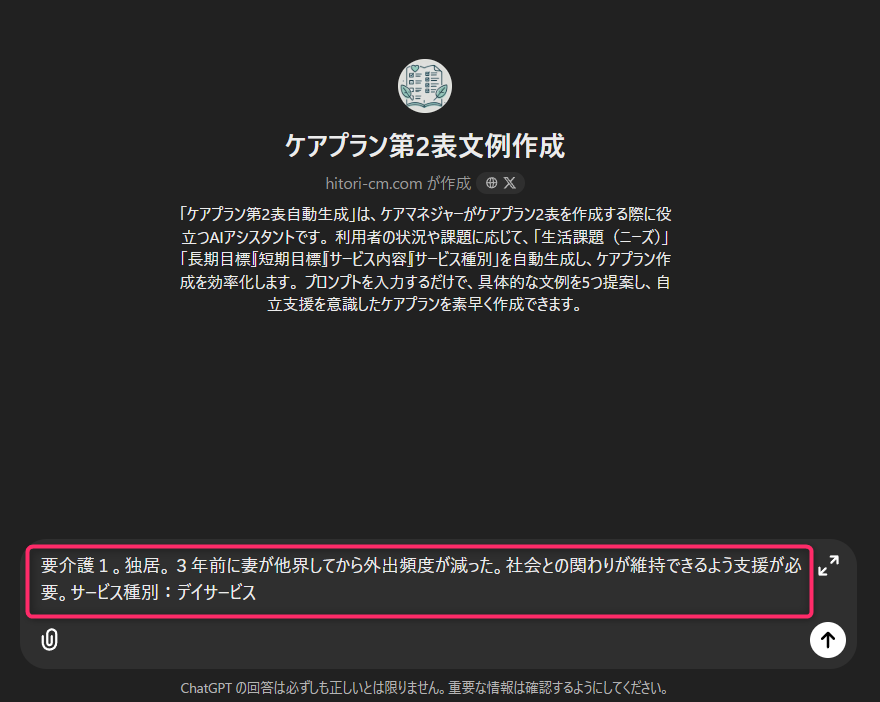

- ③ケアプラン第2表文例作成

- ④医療・介護用語辞典

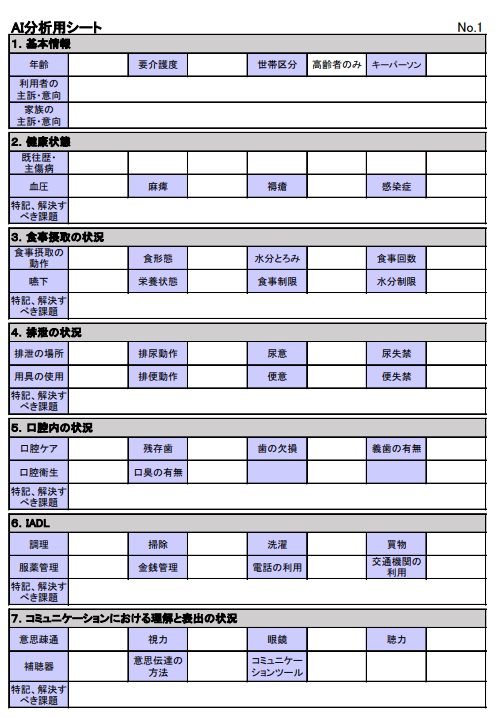

- ⑤ヒトケア式アセスメントシート課題分析サポート

- ⑥居宅介護支援 解釈通知ナビゲーター/⑦居宅介護支援 運営基準ナビゲーター

- ⑧居宅介護支援 運営基準&解釈通知ナビゲーター

- ⑨サービス担当者会議の要点サポート

- ⑩居宅介護支援事業所 運営指導対策サポート

- ⑪認定調査サポート

- ⑫令和6年度介護報酬改定Q&Aナビゲーター

- ⑬住宅見取り図作成サポート

- ⑭メール・チャット文章作成サポート

- ⑮ケアプラン第2表 言い換えサポート

- ⑯【ヒトケア版】居宅介護支援事業所BCP策定サポート

- 【便利技】ケアマネジメント専用AIに簡単にアクセスする方法

- ⑰ジェノグラム作成サポート

- ⑱予防プラン作成サポート

- 4.ケアマネジメントで生成AIを利用する際の留意点

- 5.ケアマネジメント専用AIリンク一覧

1.AIの基礎知識

「生成AI」という言葉は最近よく耳にしますが、具体的にどういうものか、少し難しそうに感じるかもしれません。

ここでは、「生成AI」がどのようなものか、そしてどのようにケアマネジメントの現場で役立つのかを説明します。

①「AI」とは何か?

その前に「AI」自体がよく分かりません…。

AIは「Artificial Intelligence(アーティフィシャル・インテリジェンス)」の略で、日本語では「人工知能」と呼ばれています。

簡単に言うと、コンピュータが人間のように考えたり、学んだりする技術のことです。

AIってなんだろう?

Artificial Intelligence / 人工知能

コンピュータが人間のように考える技術

AIとは、コンピュータが人間のように考えたり、学んだりする技術のことです。私たちが日常的に行っている「情報を整理する」「判断する」「問題を解決する」といった知的な作業を、コンピュータが自動的に行えるようにする仕組みを指します。

AIができること

情報を整理する

判断する

問題を解決する

私たちの生活の中のAI

ネットショッピング

AIがあなたの過去の購入履歴や閲覧した商品を分析。「あなたへのおすすめ」として、興味を持ちそうな商品を自動的に提案してくれます。

カーナビゲーション

AIがリアルタイムの交通状況や過去のデータを分析。渋滞を予測・回避し、目的地までの最適なルートを計算して案内してくれます。

AIって意外と身近な存在なんですね!

②「生成AI」とは?

さて、AIの基本が分かったところで、次に「生成AI」について説明します。

「生成AI」とは、入力された情報を基に新しい文章や画像などを自動で作り出すAIのことです。

たとえば、質問や依頼に応じて、その内容に最適な文章や提案を生成してくれます。

ChatGPTも生成AIの一つですか?

はい、ChatGPTも生成AIの一つです。

ChatGPTは、あなたが入力した質問に対して、過去の膨大なデータや知識を基にして自然な文章で答えを返してくれるAIです。

例えば、

「認知症ケアで気をつけるべき点を教えて」

と質問すると、具体的な注意点を示してくれます。

会話をしているような感覚で使えます。

2.【無料でできる】ChatGPT・Gemini(Google)アカウントを作成しよう

私もケアマネジメントの専用AIを使ってみたいです。

専用AIを利用するには、ChatGPTやGoogleの無料アカウントを作成する必要があります。

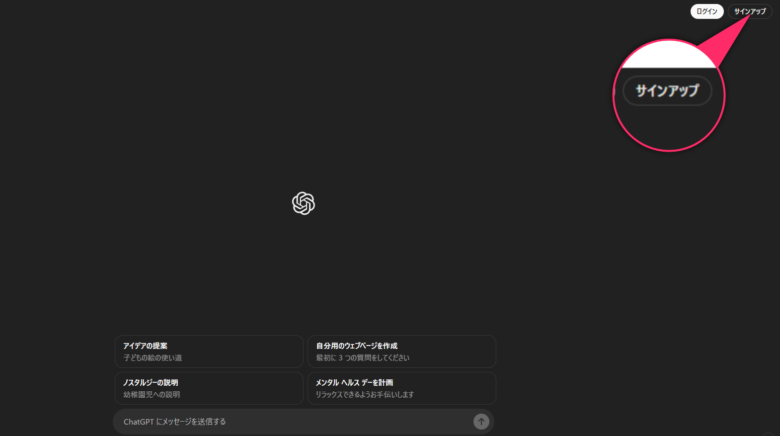

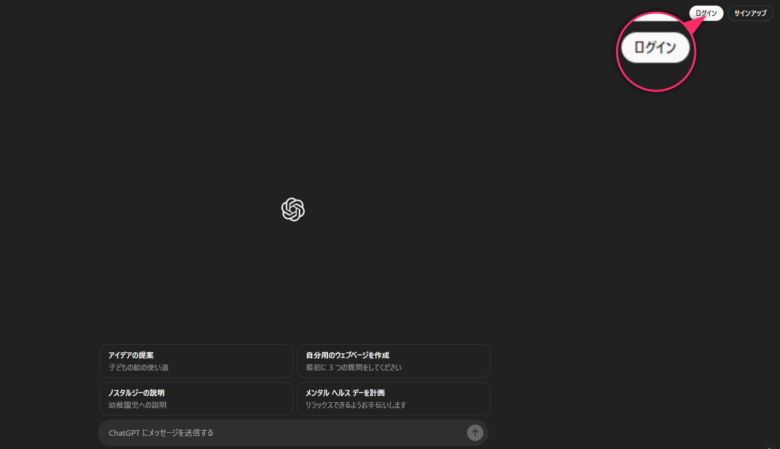

ChatGPTのアカウント作成

ChatGPTにアクセスし、「サインアップ」をクリックします。

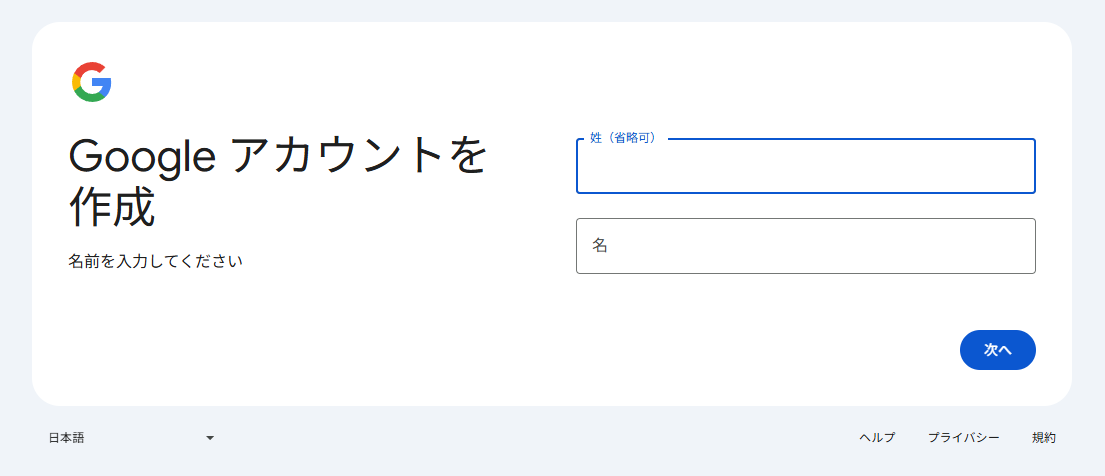

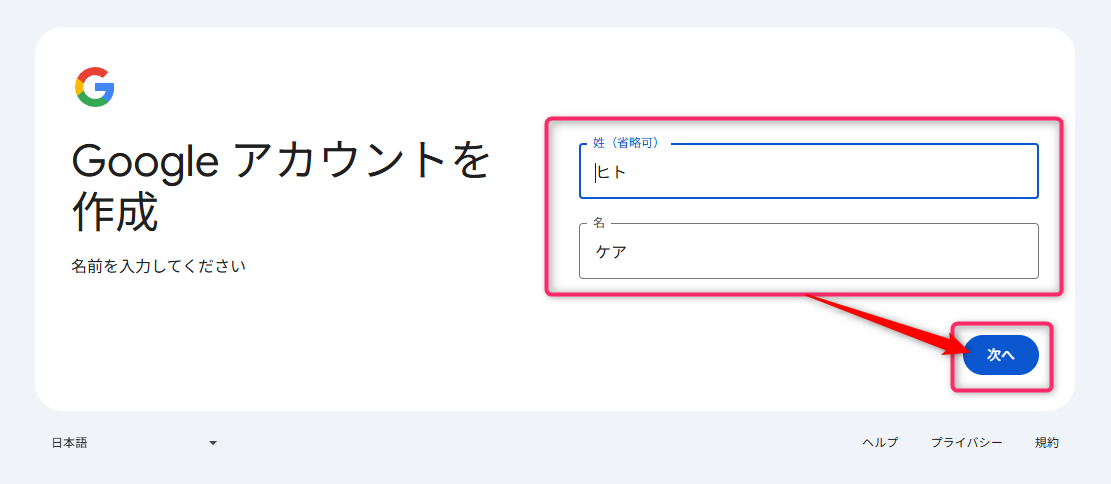

Googleのアカウント作成

Geminiを使うには、専用のアカウント作成が必要なのですか?

Geminiを使うには「Googleアカウント」が必要です。

もし、普段からGmailを使っていたり、Androidのスマートフォンを使っているなら、すでに持っているそのアカウントですぐに始められます。

まだ持っていない場合でも、無料で簡単に作成できるので、この機会に作っておきましょう。

Googleアカウント作成ページにアクセスします。

アカウントを作ったら、すぐに使えるようになるんですか?

はい、すぐに使えます。 Googleアカウントにログインした状態で、Geminiのページにアクセスするだけです。

3.ケアマネジメント専用AIの使い方

AIを使って、ケアマネジメントの相談やケアプランの文例作成をしたいです。

ここからは、専用AIの使い方について詳しく解説します。

- ケアマネジメントサポート(ChatGPT・Gemini)

- 支援経過記録サポート(ChatGPT・Gemini)

- ケアプラン第2表文例作成(ChatGPT・Gemini)

- 医療・介護用語辞典(ChatGPT・Gemini)

- ヒトケア式アセスメントシート課題分析サポート(ChatGPT・Gemini)

- 居宅介護支援 運営基準ナビゲーター(ChatGPT・Gemini)

- 居宅介護支援 解釈通知ナビゲーター(ChatGPT・Gemini)

- 居宅介護支援 運営基準&解釈通知ナビゲーター(ChatGPT・Gemini)

- サービス担当者会議の要点サポート(ChatGPT・Gemini)

- 居宅介護支援事業所 運営指導対策サポート(NotebookLM)

- 認定調査サポート(NotebookLM)

- 令和6年度介護報酬改定Q&Aナビゲーター(ChatGPT・Gemini)

- 住宅見取り図作成サポート(ChatGPT・Gemini)

- メール・チャット文章作成サポート(ChatGPT・Gemini)

- ケアプラン第2表 言い換えサポート(ChatGPT・Gemini)

- 【ヒトケア版】居宅介護支援事業所BCP策定サポート(ChatGPT・Gemini)

- ジェノグラム作成サポート(Gemini)

①ケアマネジメントサポート

「ケアマネジメントサポート」は、ケアマネジメント業務全般の相談やアドバイスを行います。

利用者のアセスメントやケアプラン作成、モニタリング、相談対応、多職種連携など、さまざまな課題に対応します。

例えば、

- 新規の利用者に対するケアプランの立て方

- 利用者の状態が変化した際の対応方法

- 家族との関係構築や説明の仕方

- 多職種との情報共有や連携の進め方

といった具体的な内容から、日々の業務の進め方まで幅広くサポートします。

どのようなことに悩んでいるのか、具体的に入力することで、より的確なアドバイスができます。

【使い方の流れ】

はじめて「ケアマネジメントサポート」を利用する方は、「はじめに」をクリックしてください。

具体的なサポート内容や留意点について説明してくれます。

「新規利用者について相談したい」をクリックすると、利用者に関する情報提供の質問が返ってくるので、詳細な情報を入力しましょう。

その他、日頃のケアマネ業務に関する質問を気軽にしてみましょう。

「ケアマネジメントサポート」は、こちらからご利用できます。

- ChatGPT:🗨️ケアマネジメントサポート

- Gemini:🗨️ケアマネジメントサポート

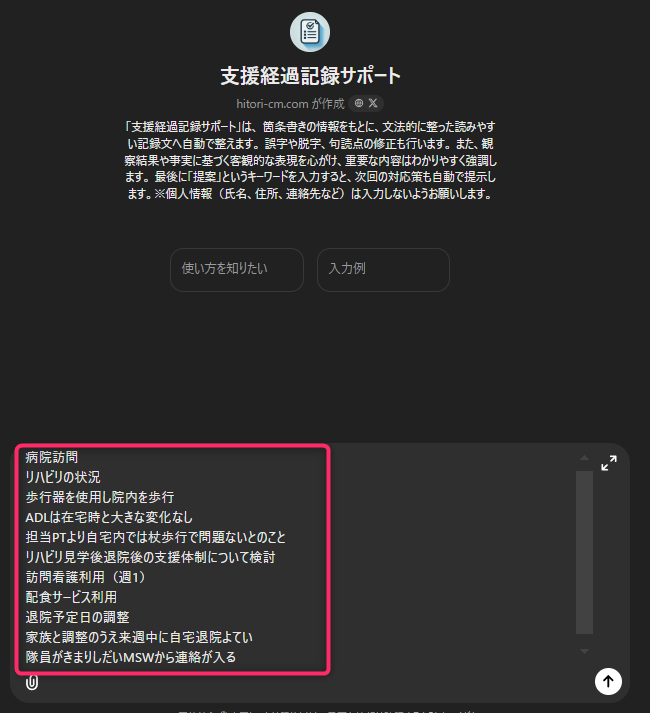

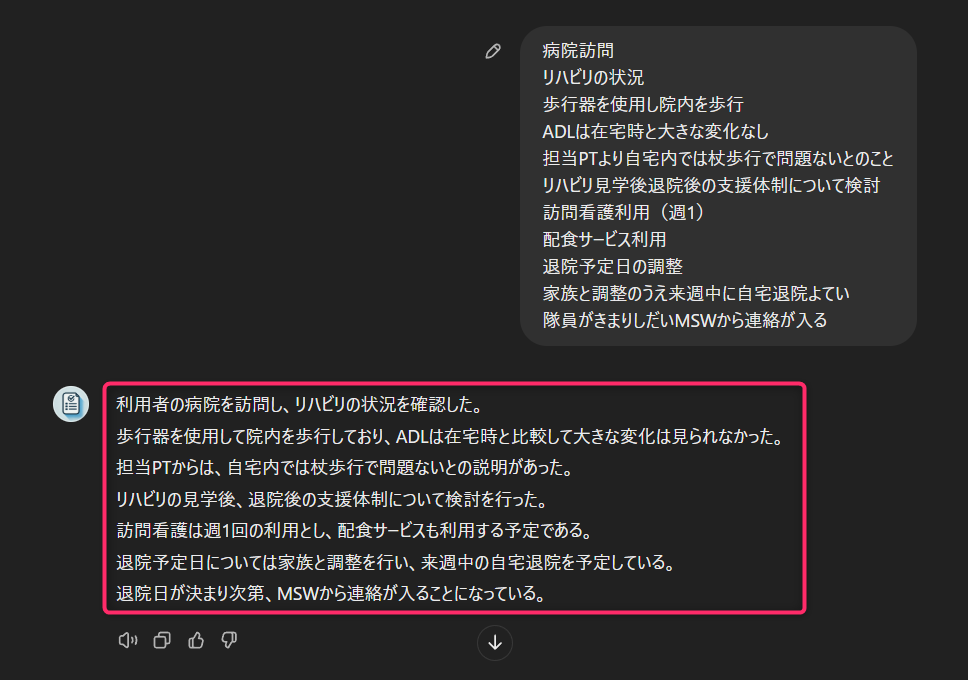

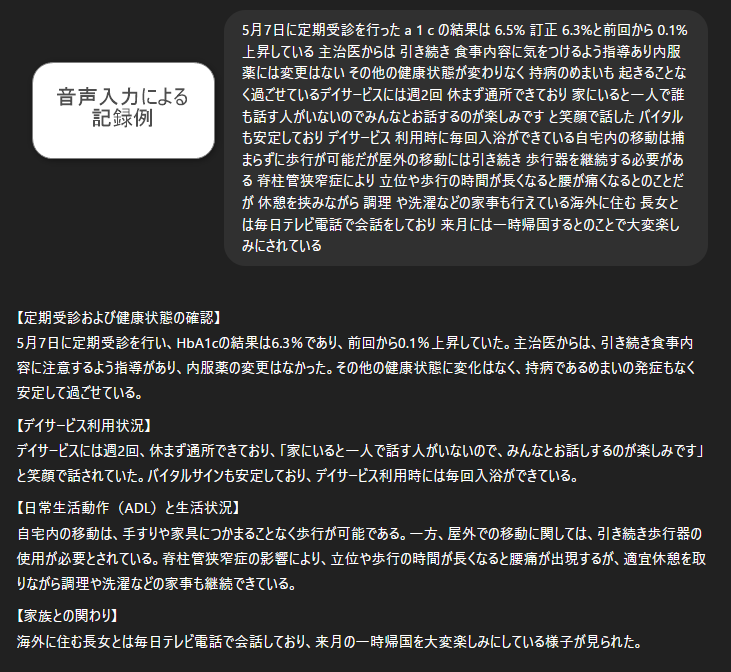

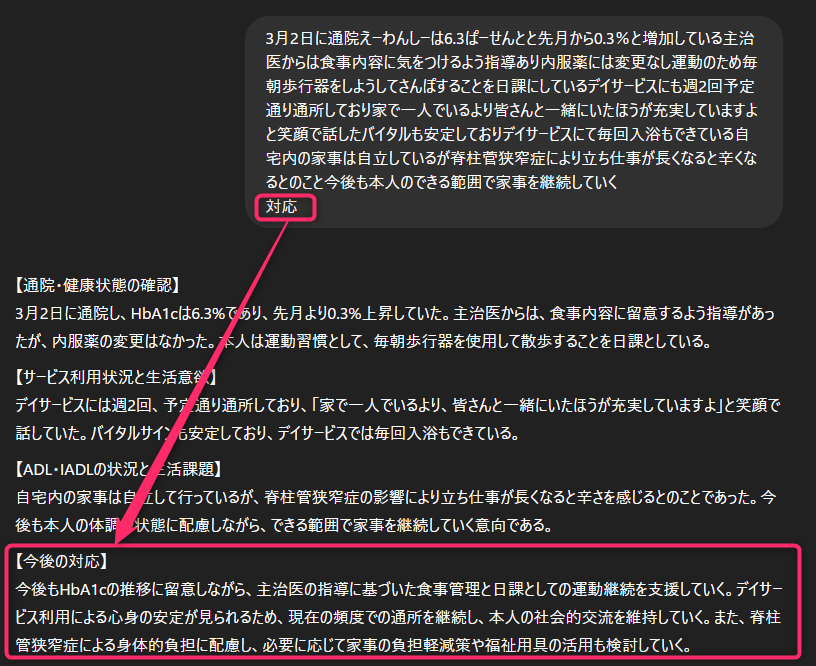

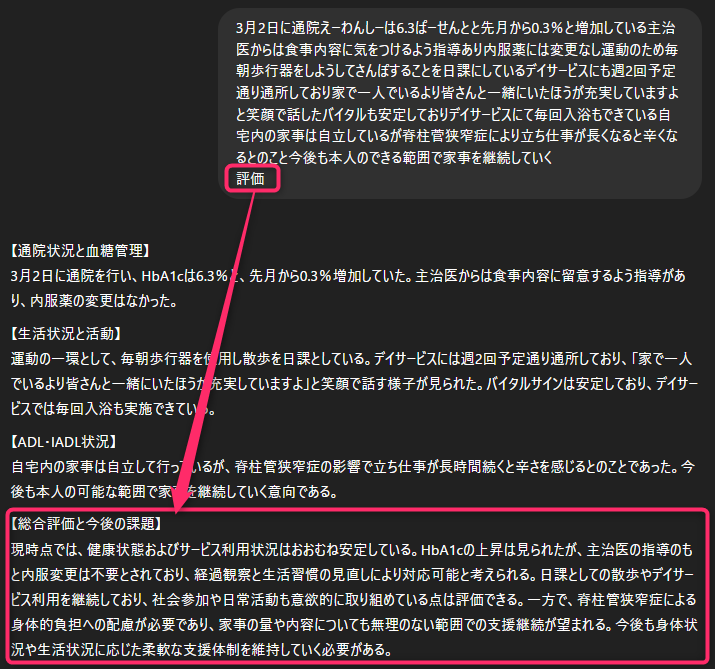

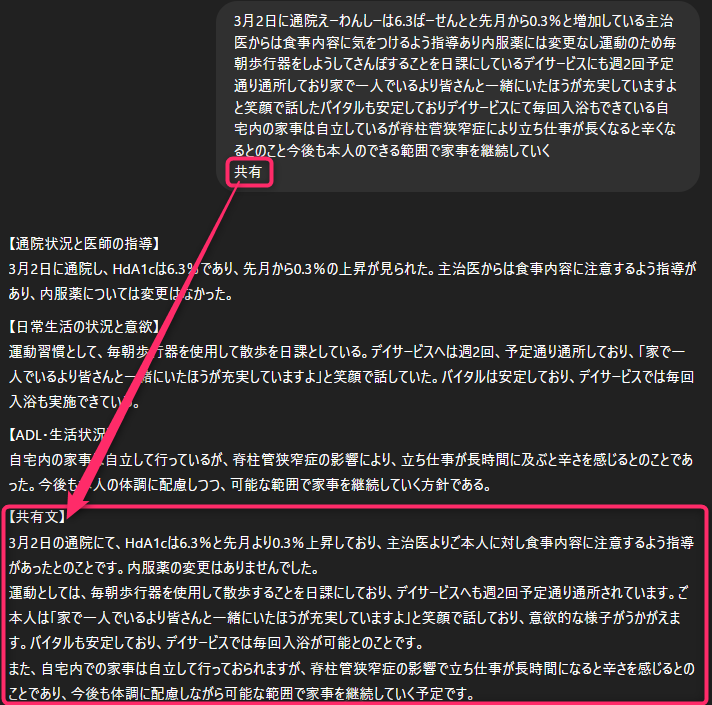

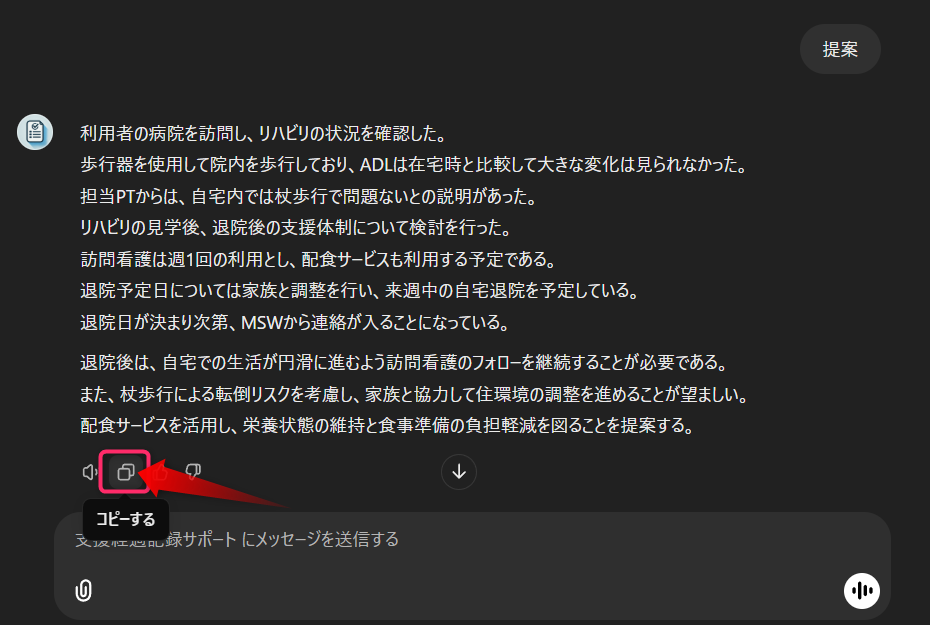

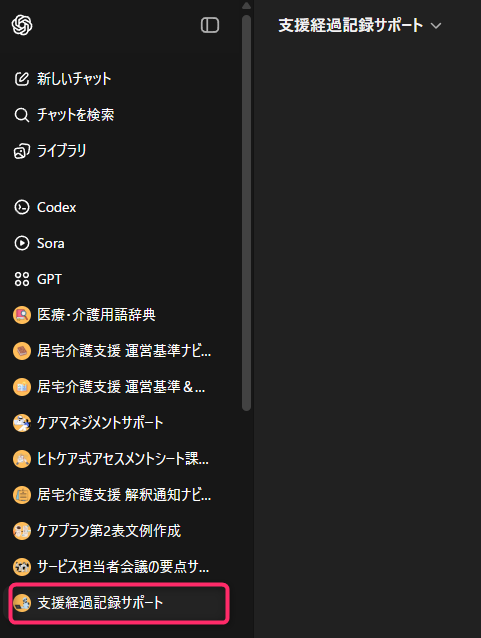

②支援経過記録サポート

「支援経過記録サポート」は、ケアマネジャーが支援経過記録を作成する際に役立つツールです。

音声入力や箇条書きで入力された利用者の状況や支援内容を、記録文書として整えます。

【使い方の流れ】

支援経過記録サポートのリンクはこちら。

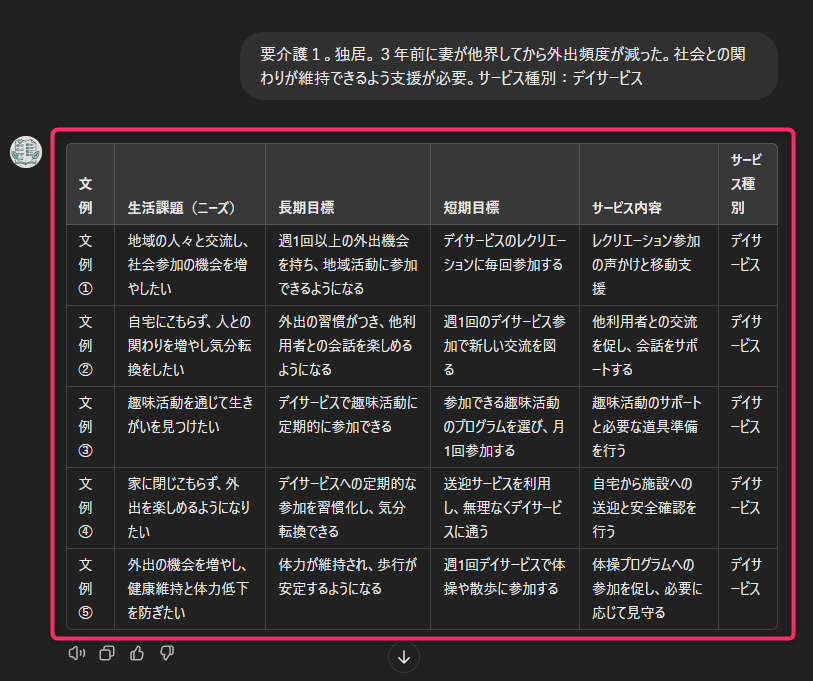

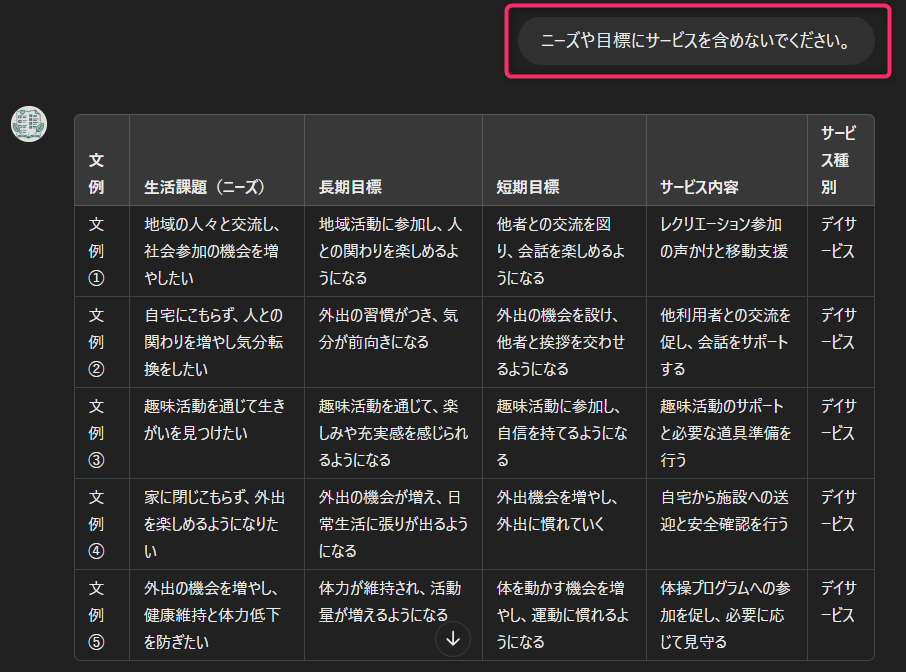

③ケアプラン第2表文例作成

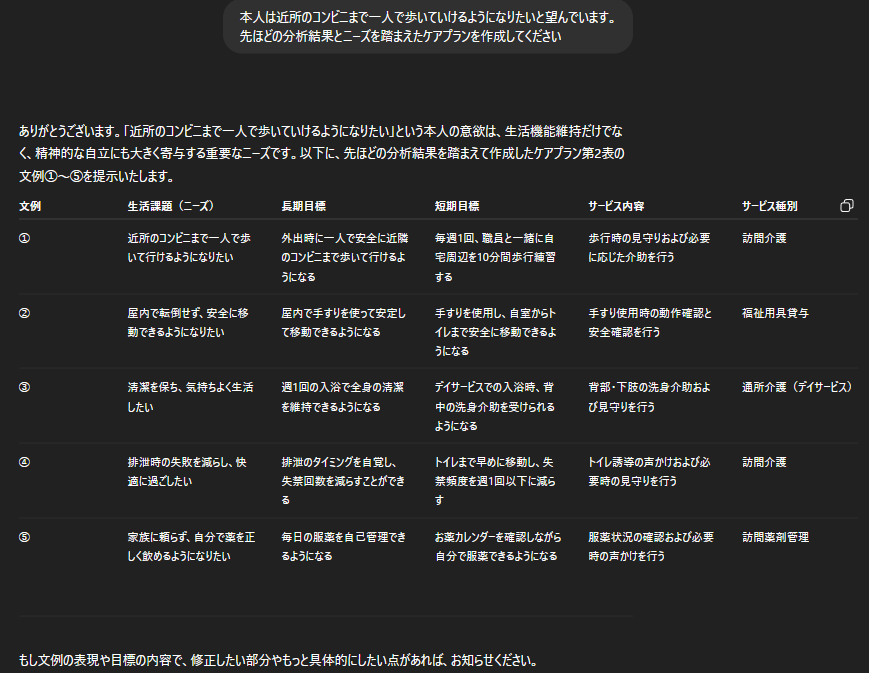

「ケアプラン第2表文例作成」は、居宅サービス計画書の第2表を作成する際に活用します。

【使い方の流れ】

ケアプラン第2表文例作成にアクセスし、利用者の状況や課題、サービス種別等を入力します。

目標の中に、デイサービスの利用が記載されていますね。

サービスの利用は手段なので、目標に記載されているのは違和感があります。

一度の入力では、抽象的な文例が出力されることが多くなりますが、対話を重ねて深掘りしていくことで、より利用者の状況に合った文例に近づけることが可能です。

それでも「文例」はあくまで「文例」でしかありません。

最終的には、この「文例」を基に、ケアマネの皆さんが利用者一人ひとりに合った目標を設定し、仕上げていくことが重要です。

ケアプラン作成の「たたき台」として、ご活用ください。

ケアプラン第2表文例作成のリンクはこちら。

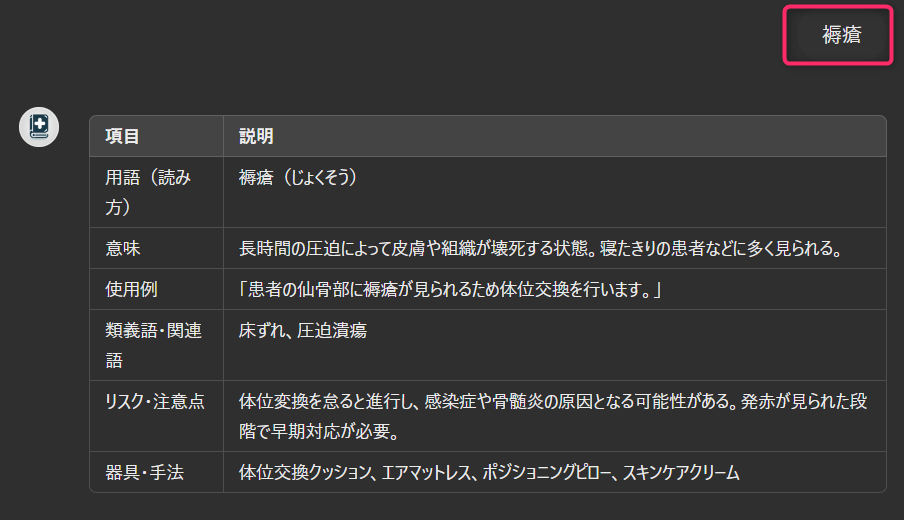

④医療・介護用語辞典

「医療介護用語辞典」は医療・介護の現場で使われる専門用語の辞典として設計されています。医療従事者や介護職の方が、専門用語の意味や使い方を素早く確認できるように作られています。

【使い方の流れ】

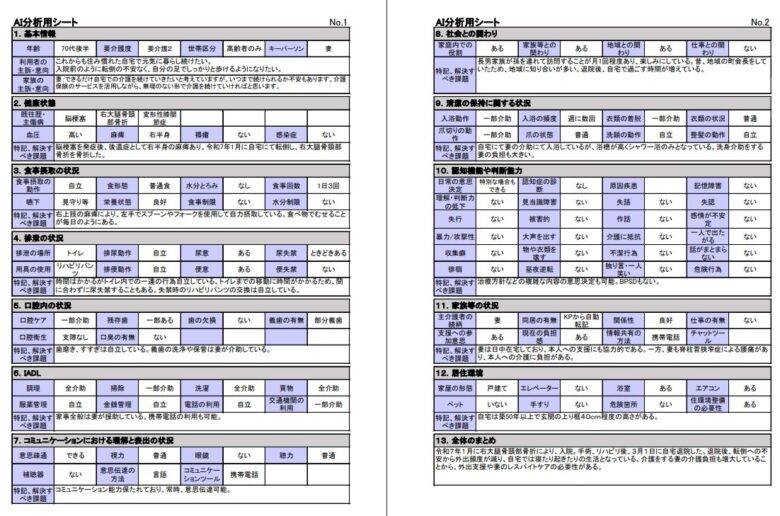

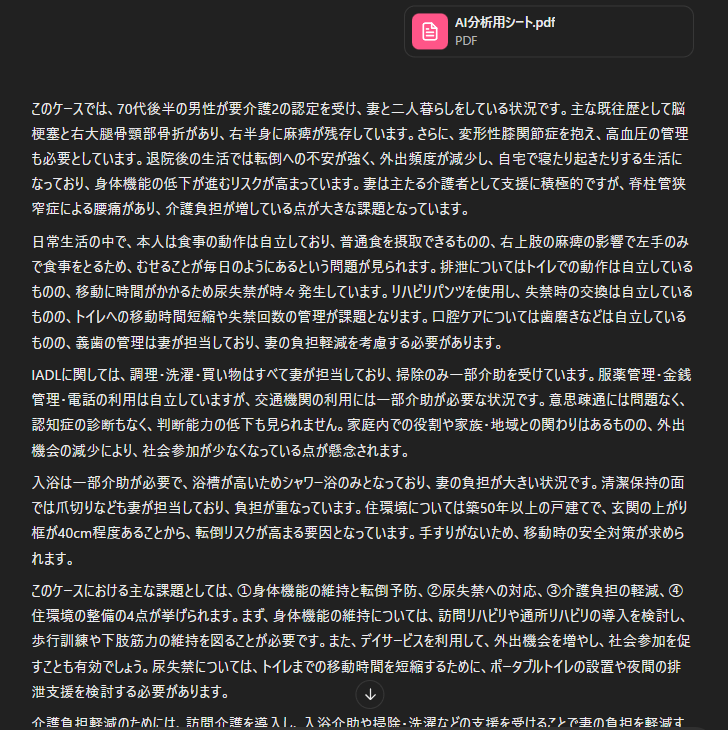

⑤ヒトケア式アセスメントシート課題分析サポート

AIを活用してアセスメントシートの内容を分析したいです。

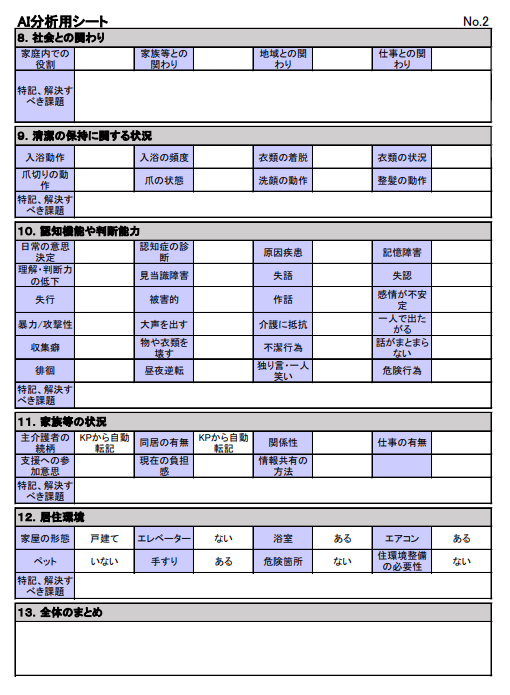

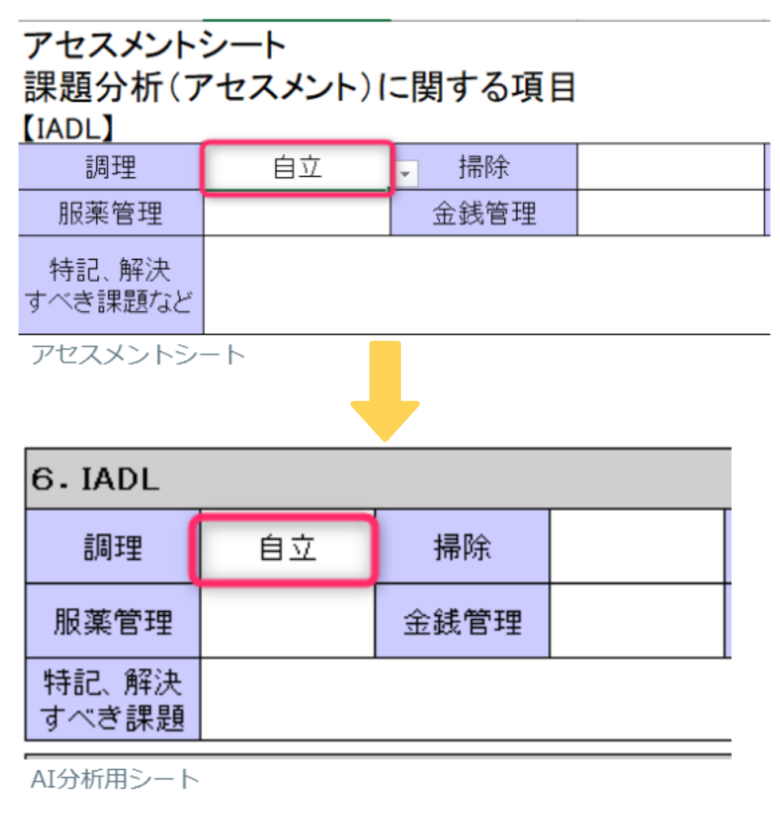

「AI分析用シート」を作成しましたので、ご活用ください。

「AI分析用シート」の活用手順は、以下のとおりです。

ステップ1:アセスメントシートの入力を完了する。

アセスメントシートの入力をすると、その内容が「AI分析用シート」に自動で転記されます。

ステップ2:「AI分析用シート」をPDFで保存する

アセスメントシート入力後、「AI分析用シート」をPDFで保存します。

ステップ3:「ヒトケア式アセスメントシート課題分析サポート」に「AI分析用シート」をアップロードする

「ヒトケア式アセスメントシート課題分析サポート」に、ステップ2で保存した「AI分析用シート」をアップロードします。

ステップ4:AIがアセスメントシートの内容を分析

ステップ5:ケアプラン(第2表)作成をサポート

ステップ4の分析後に、ケアプラン作成を依頼すると、ケアプラン第2表の文例を5つ出力してくれます。

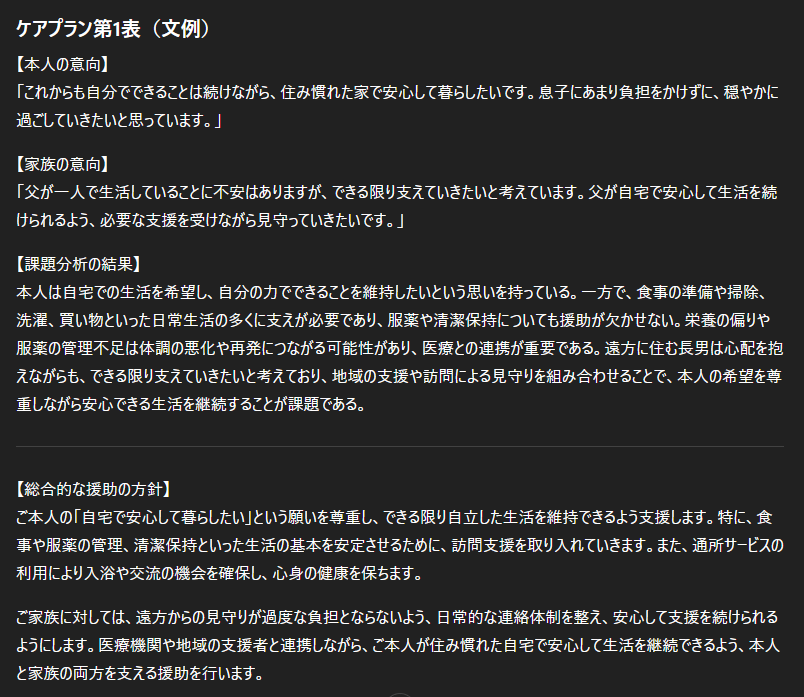

ステップ6:ケアプラン(第1表)作成をサポート※令和7年8月24日追加

アセスメント情報と第2表の内容をもとに、ケアプラン第1表の文例(「本人の意向」「家族の意向」「課題分析の結果」「総合的な援助の方針」)を生成することができます。

アセスメントからケアプラン作成まで、一気通貫で行えます。

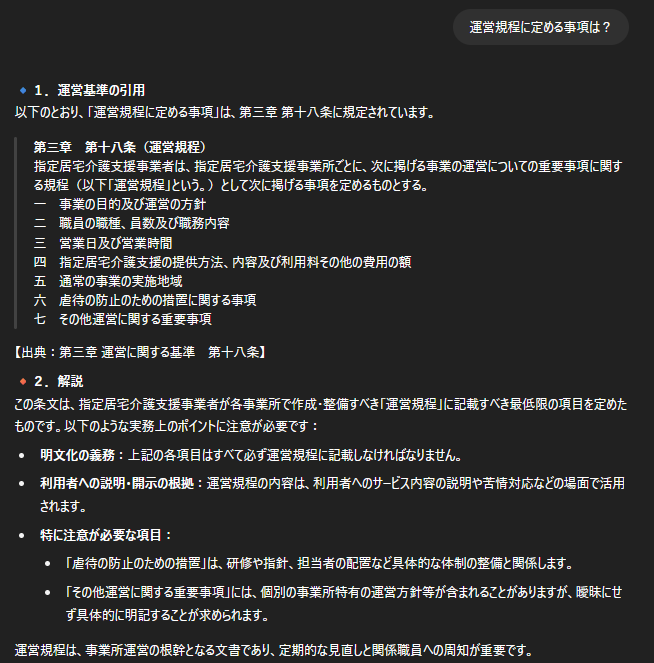

⑥居宅介護支援 解釈通知ナビゲーター/⑦居宅介護支援 運営基準ナビゲーター

「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準」(運営基準)

「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準について」(解釈通知)

に書かれていることだけを正確に引用し、根拠に基づいてわかりやすく解説します。

運営基準、解釈通知に書かれていることを正確に回答

運営基準、解釈通知の記載に基づき、次のような実務的な質問に対応できます。

- 運営規定に定める事項

- 管理者や介護支援専門員の配置要件

- 他の職務との兼務の可否

- モニタリングの頻度と方法

- 記録の保存期間や方法

- 身体拘束の取扱い

- BCP(業務継続計画)の研修・訓練記録の取扱いなど

回答形式

ナビゲーターの回答は、すべて以下の形式で構成されています。

🔹1.運営基準、解釈通知の引用

運営基準、解釈通知に記載されている該当部分の原文を、省略せずに全文そのまま引用します。

例:

🔹1.運営基準、解釈通知の引用(引用元:2.人員に関する基準、第2条)

「指定居宅介護支援事業所に置くべき管理者は、主任介護支援専門員であって、専ら管理者の職務に従事する常勤の者でなければならないが、…」

🔸2.解説

引用した内容について、

- 通知の趣旨や背景

- 実務上の留意点

- よくある誤解や注意点

などをわかりやすく整理して説明します。

回答できるのは、解釈通知の内容に限定

「居宅介護支援 運営基準ナビゲーター」「居宅介護支援 解釈通知ナビゲーター」では、運営基準や解釈通知に記載のないことは一切回答しません。

つまり、

「実地指導でこう言われたんだけど?」

「現場ではこうやってるけど正しいの?」

といった、通知に書かれていない実務的なノウハウについては、「該当なし」と回答されます。

「書いてあること」と「書いていないこと」を明確に区別できるAIとして設計されています。

注意点

最終的な判断や運用については必ず保険者に確認することが大切です。

あくまで、運営基準や解釈通知に書いてあることを正確に確認するツールとして使うのが基本です。

居宅介護支援 解釈通知ナビゲーター/居宅介護支援 運営基準ナビゲーターのリンクはこちら。

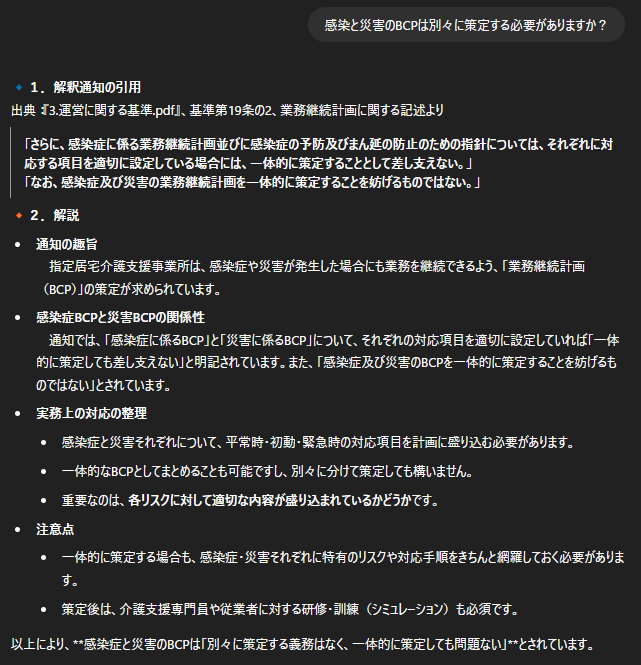

⑧居宅介護支援 運営基準&解釈通知ナビゲーター

「居宅介護支援 運営基準&解釈通知ナビゲーター」は、

「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準」(運営基準)

「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準について」(解釈通知)

に記載された内容のみを根拠として、該当箇所をそれぞれ正確に全文引用し、条文の趣旨や実務上の留意点をわかりやすく解説する専門アシスタントです。

回答形式

🏛️1.運営基準の引用

運営基準から該当する条文を省略せず全文そのまま引用します。

🔍2.解釈通知の引用

解釈通知から該当する通知文を省略せず全文引用します。

👨🏫3.解説

引用内容の趣旨、背景、実務での留意点や誤解しやすいポイントを初学者にもわかりやすく整理・解説します。

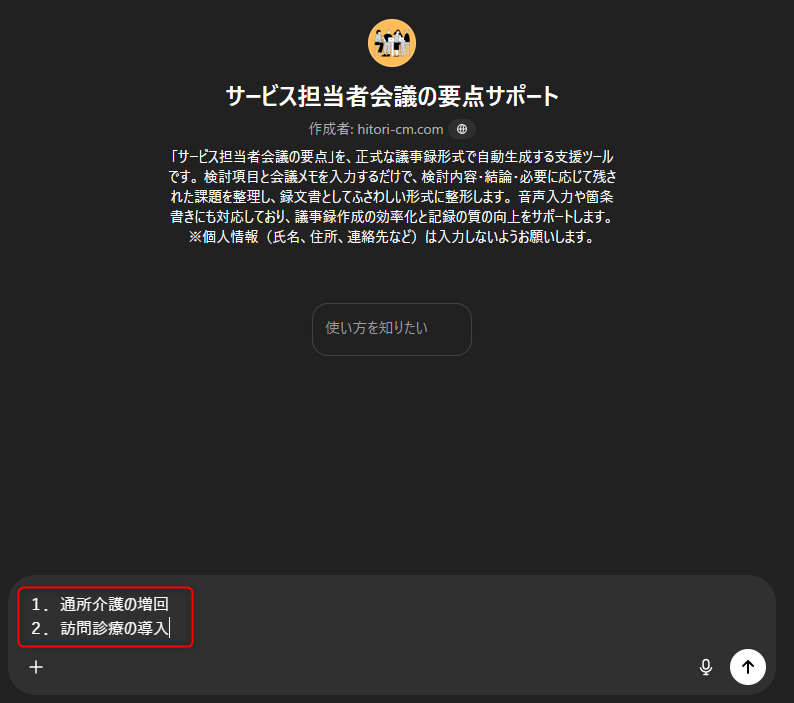

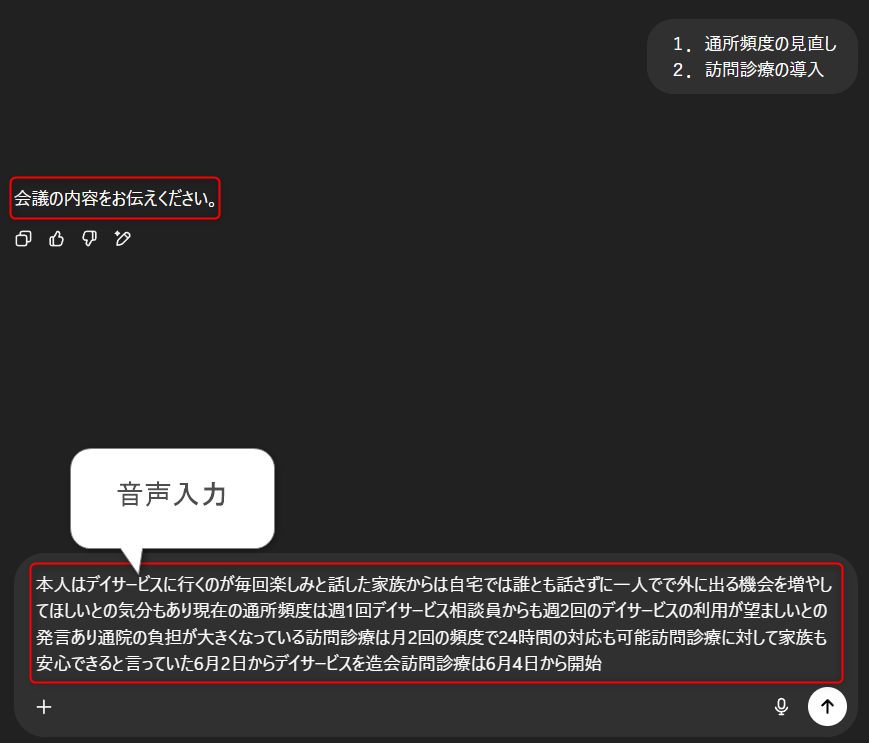

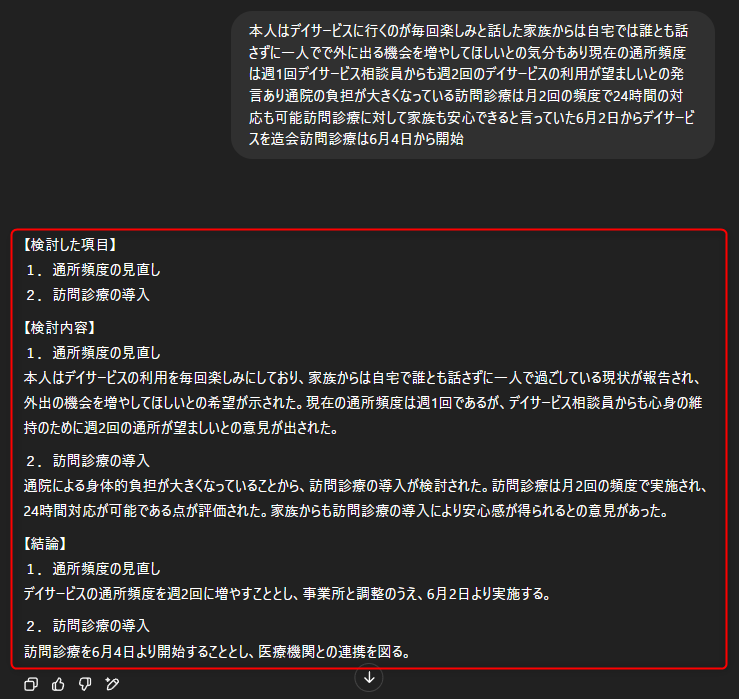

⑨サービス担当者会議の要点サポート

「サービス担当者会議の要点」を、正式な議事録形式で自動生成する支援ツールです。

検討項目と会議メモを入力するだけで、検討内容・結論・必要に応じて残された課題を整理し、録文書としてふさわしい形式に整形します。

サービス担当者会議が始める前に入力しておきましょう。

音声入力の方法はこちらをご覧ください。

⑩居宅介護支援事業所 運営指導対策サポート

「居宅介護支援事業所 運営指導対策サポート」では、以下の資料をもとに、運営指導に関するご質問にお答えします。

1.厚生労働省「介護保険等運営指導マニュアル」

2.厚生労働省「別添 確認文書・確認項目一覧」※居宅介護支援のみ

3.ヒトケアの仕事術「居宅介護支援事業所の運営指導対策」

「居宅介護支援事業所 運営指導対策サポート」には、どのような質問をしたら良いですか?

居宅介護支援の運営指導に関する、以下のような質問に答えてくれます。

- 運営指導の全般的な内容について

- 運営指導の目的や基本知識は何ですか?

- 運営指導はどのくらいの頻度で実施されますか?

- 運営指導と監査の違いは何ですか?また、どのような状況で運営指導が監査に切り替わりますか?

- 居宅介護支援事業所の運営指導の具体的な確認事項について

- 運営指導ではどのような項目が確認されますか?

- 運営指導で準備すべき書類は何ですか?

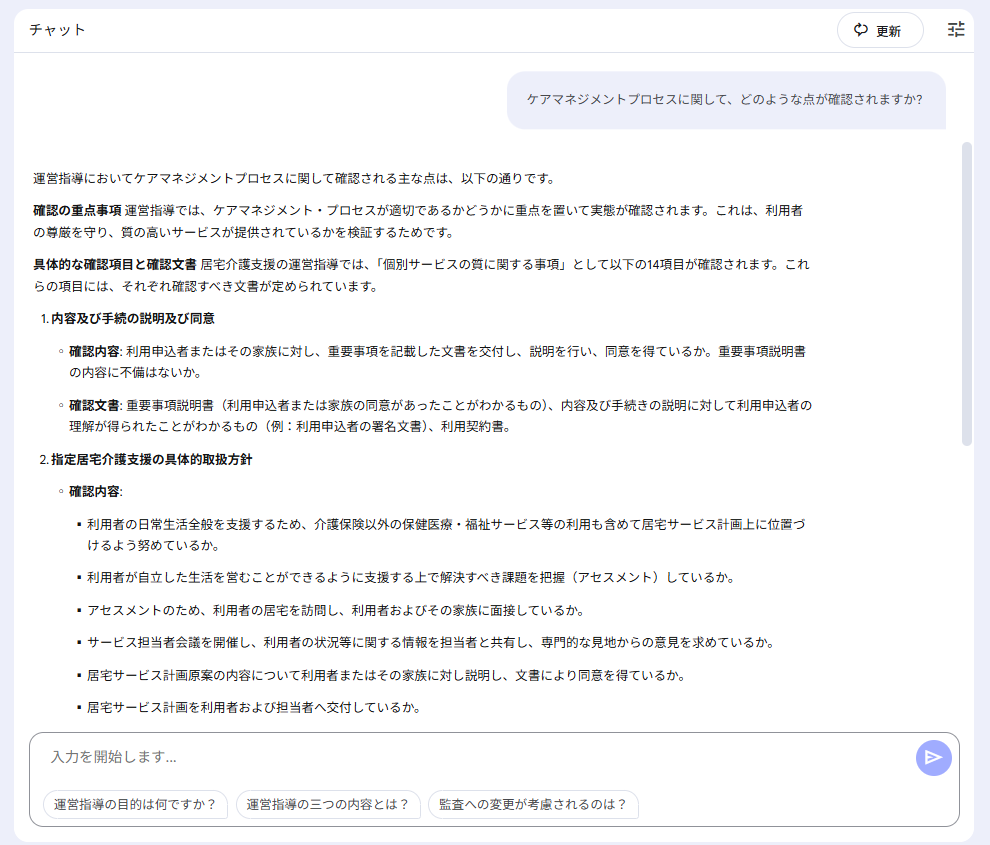

- ケアマネジメントプロセスに関して、どのような点が確認されますか?

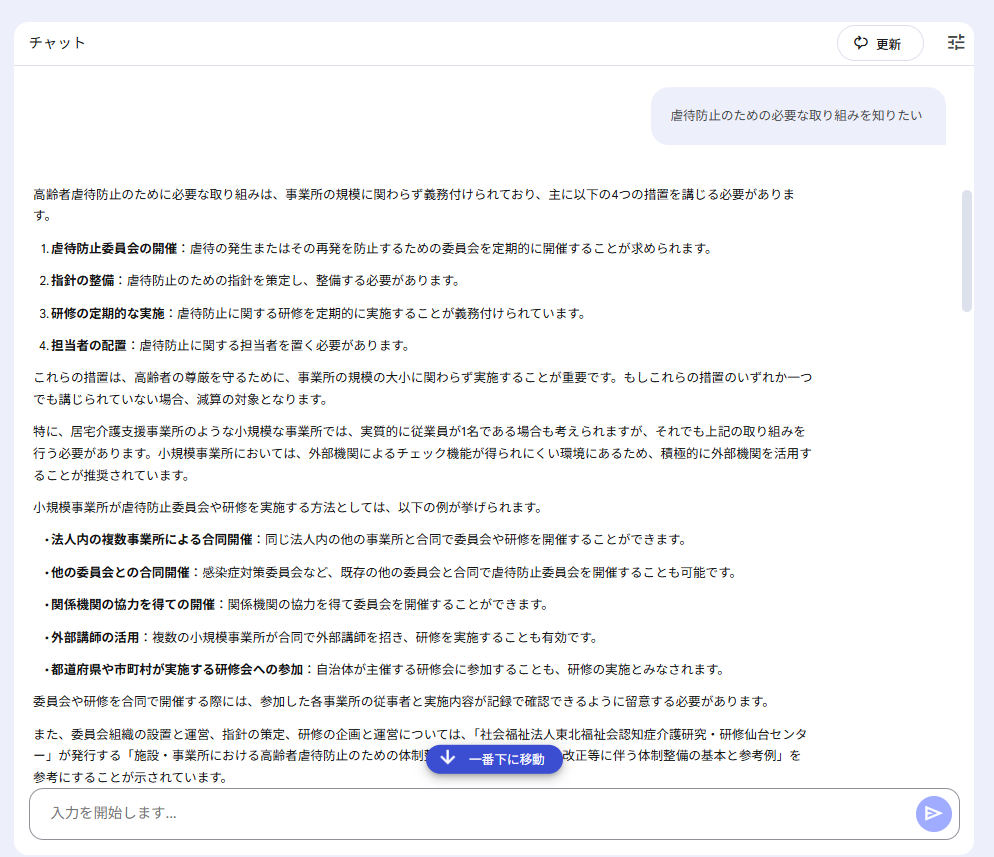

- 身体的拘束や高齢者虐待の防止について、どのような点が確認されますか?

- 介護報酬請求の適正化について、どのような指導が行われますか?

- 運営指導の実施プロセスと対応について

- 運営指導の実際の流れはどうなりますか?

- 運営指導における指導担当者からのヒアリングではどのような内容が聞かれますか?

- 運営指導の結果、どのような指導(文書指導、口頭指導、助言)が行われますか?

- 指導を受けた場合、改善報告は必要ですか?

⑪認定調査サポート

「認定調査サポート」では、以下の資料を参照しながら、認定調査における各項目の選択や特記事項の記載方法について、参考情報やアドバイスを提供します。

1.厚生労働省|要介護認定認定調査員テキスト改訂版(平成 30 年 4 月)

2.東京都|認定調査員ハンドブック2024

3.ヒトケアの仕事術|要介護認定調査の聞き取り方と特記事項の記入例

質問に対して、どのように回答してくれますか?

調査項目に関する質問には、以下の形式で回答します。

- 最初に結論を明示

- 次にその結論の根拠や理由、具体的な状況をわかりやすく解説

- 調査項目に関する具体的な質問があった場合、特記事項の記入例も提示

⑫令和6年度介護報酬改定Q&Aナビゲーター

「令和6年度介護報酬改定Q&Aナビゲーター」では、令和6年度の介護報酬改定に関する疑問(加算の要件、減算の適用、研修の扱いなど)について、厚生労働省が発行したQ&A(Vol.1〜Vol.17)に基づいて正確に照会できます。

※2025年10月5日にQ&A(Vol.17)を追加しました。

例1:虐待防止のための必要な取り組みを知りたい

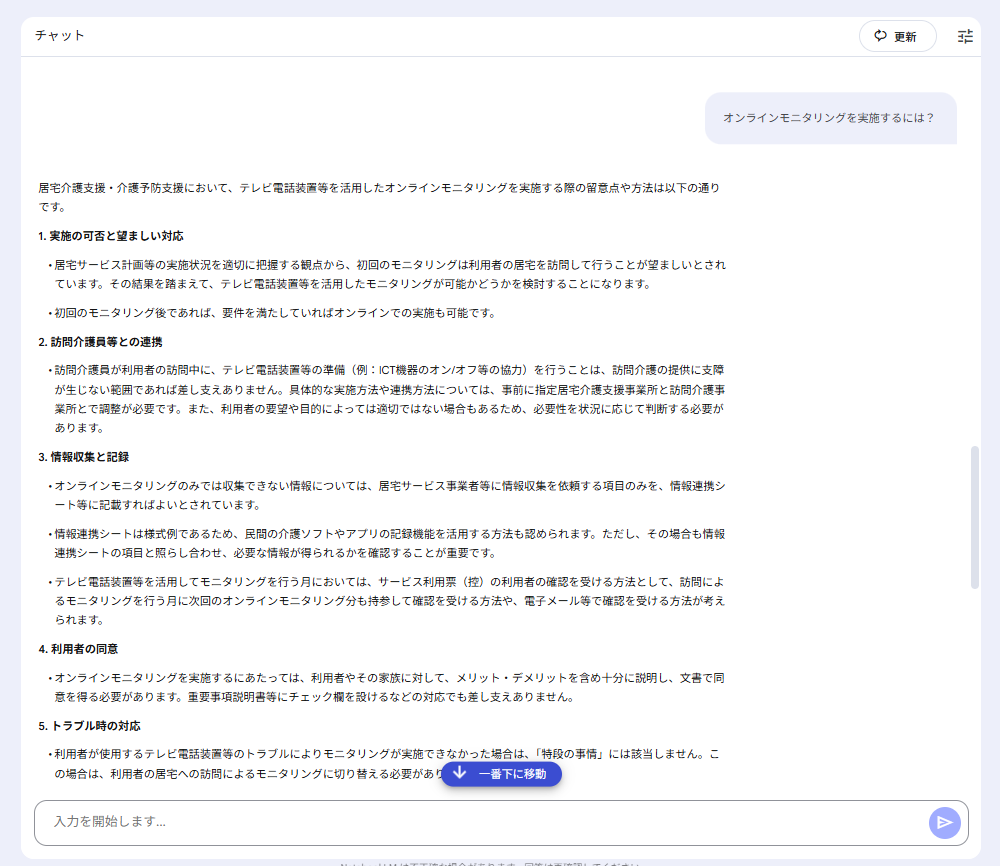

例2:オンラインモニタリングを実施するには?

業務対応において、「何が要件として書かれているか」を明確に知りたい場面でご活用いただくことが最適です。

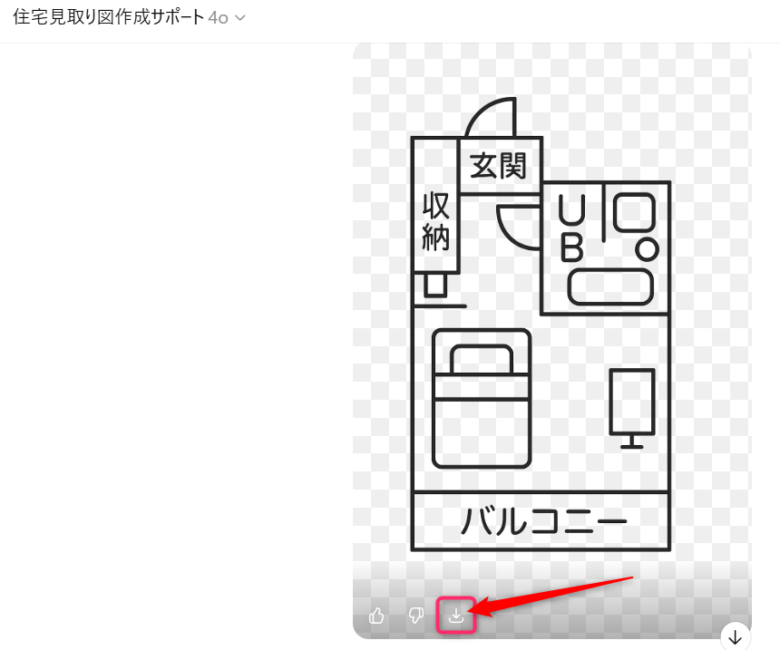

⑬住宅見取り図作成サポート

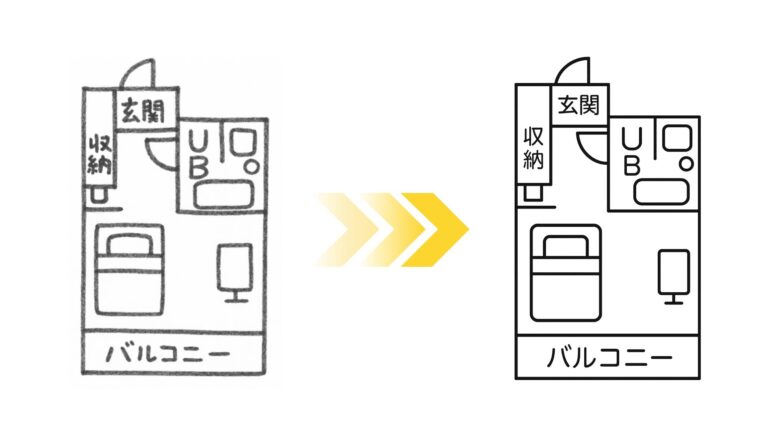

「住宅見取り図作成サポート」は、手描きの住宅見取り図を、シンプルな黒線と透明な背景で整った図面に変換します。

主な特徴

- 手描き線を自動で整えた、均一な黒線の清書

- 図面の切れを防ぐため、広めの余白を確保して中央に配置

- 縦長・横長を自動判定して、原図に忠実な構成で出力

- 背景は完全に透明、色や装飾を一切加えないシンプルな再現

作成例1

作成例2

「住宅見取り図作成サポート」の専用リンクはこちら。

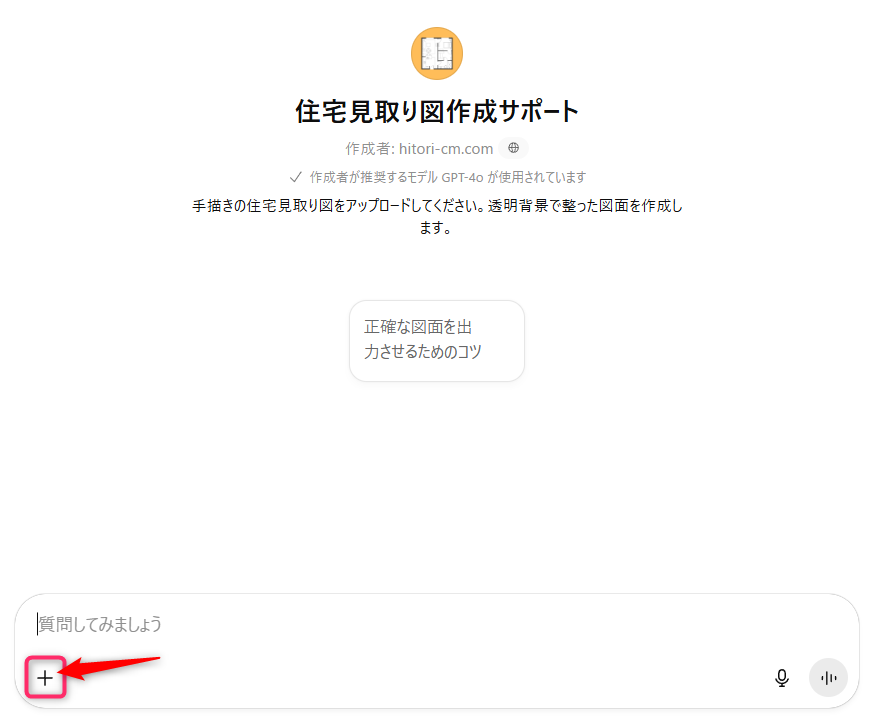

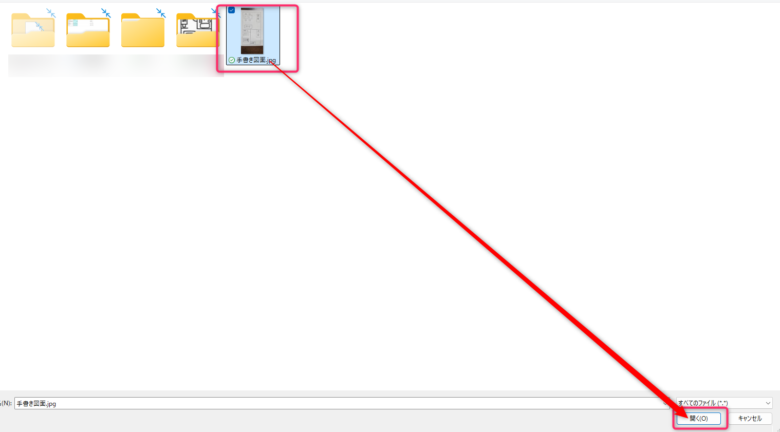

手書き図面のアップロード方法

図面を書いたのですが、どのようにしたらChatGPTにアップロードできますか?

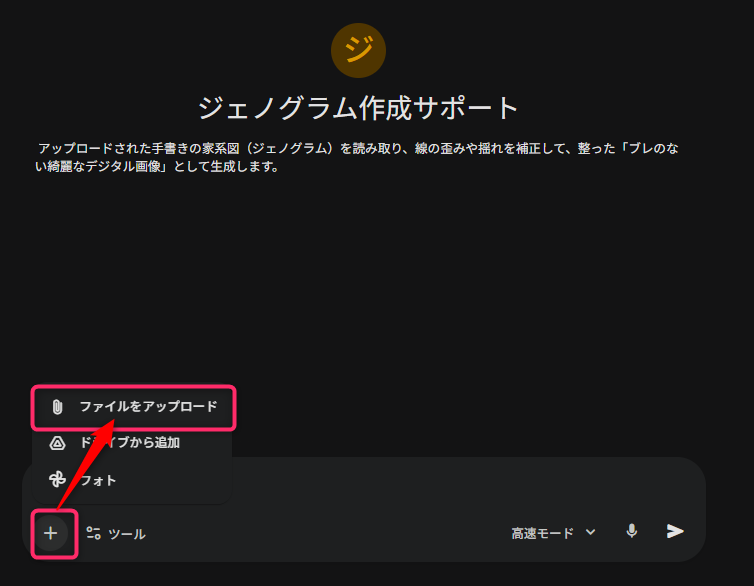

①入力欄の左下にある「+」マークをクリック。

画像をドラッグ&ドロップするだけでもアップロードできます。

ChatGPTとGeminiだと、どちらの方が画像生成の精度が良いですか?

2025年12月の時点では、ChatGPTよりGeminiの方が高いです。

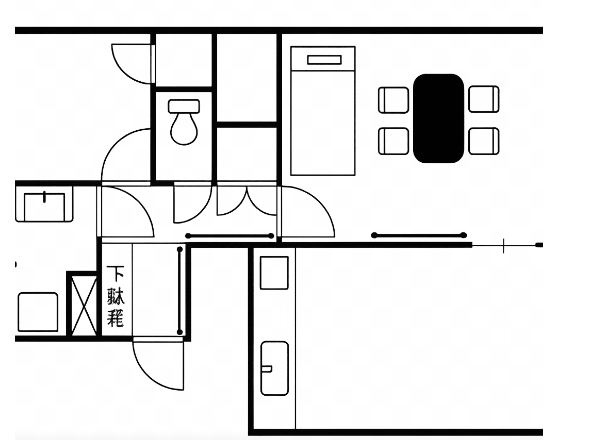

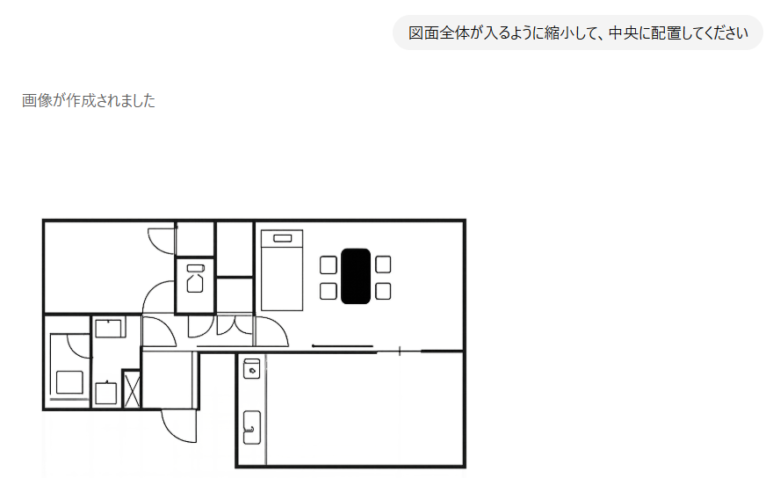

図面全体が生成されない場合の対応

あれ⁉️画像全体が生成されていません👇️

図面全体が生成されない場合の対応は、

図面全体が入るように縮小して、中央に配置してください

と入力すると、正しく再生成されます。

「図面全体が入るように縮小して、中央に配置してください」を入力しても画像が切れてしまう場合は、お手数ですが、「住宅見取り図作成サポート」を開き直して、再度、アップロードをお願いします。

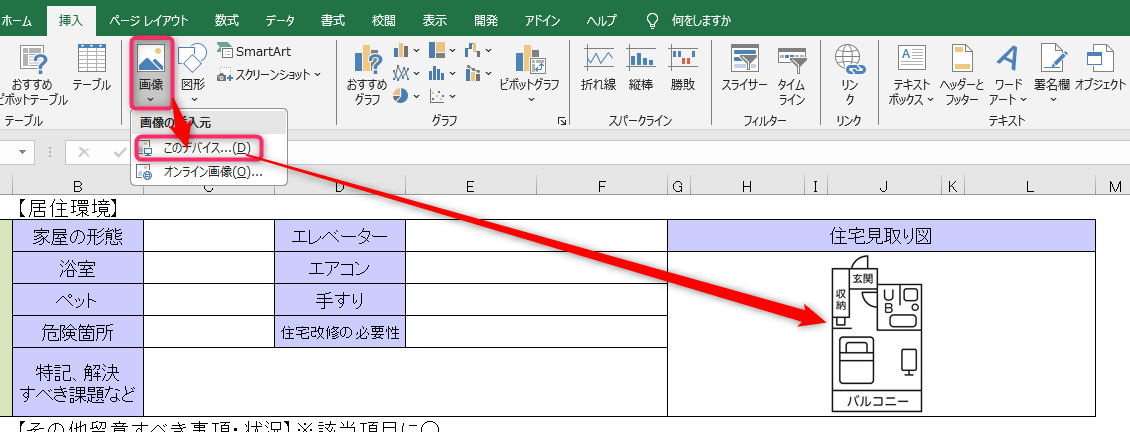

住宅見取り図をヒトケア式アセスメントシートへ挿入

出来上がった画像はダウンロードして、ヒトケア式アセスメントシートの居住環境に挿入することができます。

①「住宅見取り図作成サポート」で作成された画像をダウンロード

②ヒトケア式アセスメントシート(Excel)の「挿入」タブから「画像」→「このデバイス」をクリックし、①の住宅見取り図を挿入。

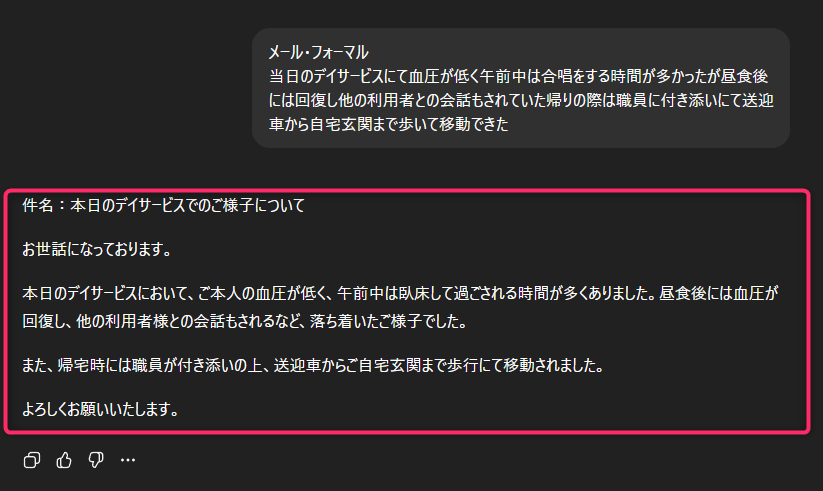

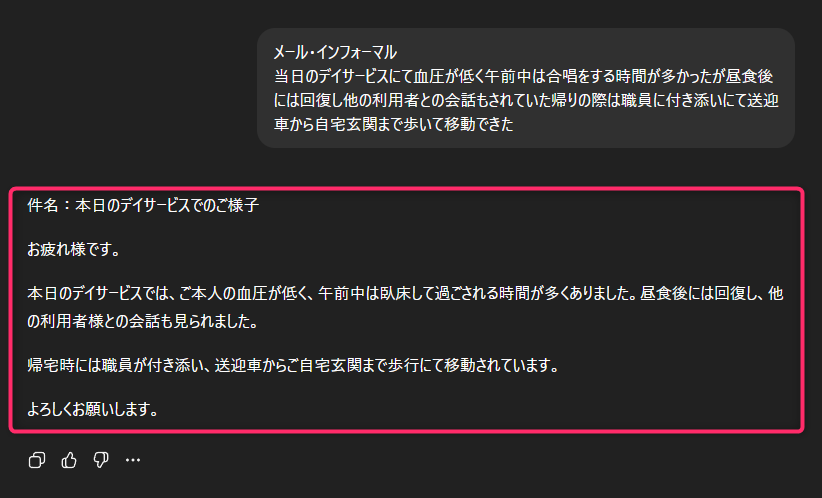

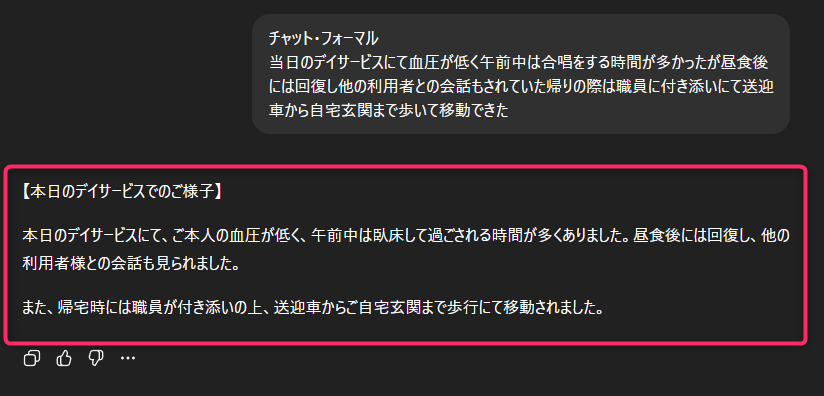

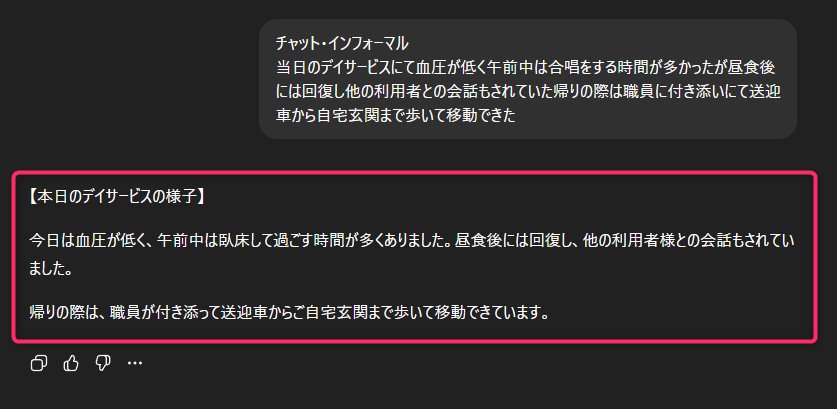

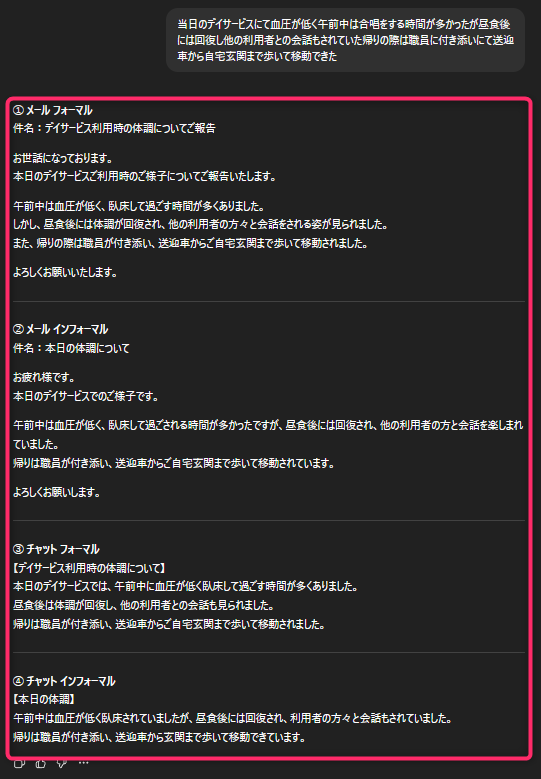

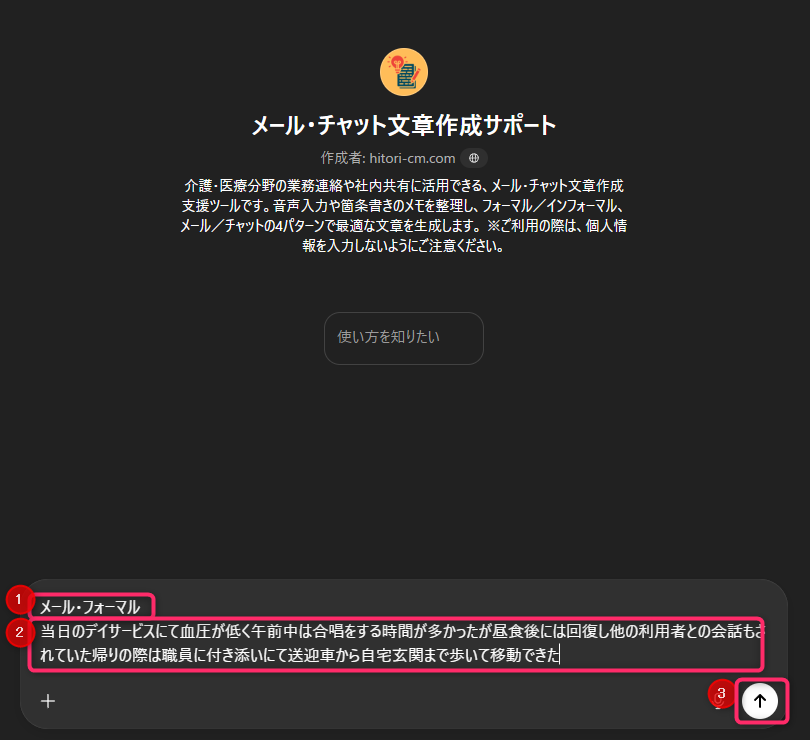

⑭メール・チャット文章作成サポート

メールやチャットの文章を作成するのに時間がかかります。

「メール・チャット文章作成サポート」は、音声入力や箇条書きのメモのような情報から、相手の連絡手段に応じて、以下の4パターンの文章を生成します。

| 出力パターン | 想定相手 | 文体 | 挨拶 | 特徴 |

|---|---|---|---|---|

| フォーマルなメール | 外部 | 丁寧で硬め | あり(例:「お世話になっております」「よろしくお願いいたします」) | 正式な依頼・報告、記録性重視 |

| インフォーマルなメール | 内部 | 丁寧で柔らかめ | 簡素(例:「お疲れ様です」程度) | 社内メール文化を前提に、親しみやすさと効率性の両立 |

| フォーマルなチャット | 外部 | 簡潔で硬め | 不要 | 見出し【】付き、即時性と丁寧さを両立 |

| インフォーマルなチャット | 内部 | 簡潔で柔らかめ | 不要 | 気軽でフランク、ただし公的連絡に耐えられる丁寧さは維持 |

外部向けの正式な依頼や報告から、社内での簡易連絡、チャットでのスピーディーな共有まで、状況に合わせて文章を瞬時に切り替えることができます。

文章作成にかかる時間を短縮し、報連相の質を高めることが期待できます。

メール・チャット文章作成サポートの使い方

① 入力の先頭に、

「メール フォーマル」

「チャット インフォーマル」

など希望するパターンを指定します。

② その後に、音声入力やメモ書きのように内容を入力します。

③ 入力した内容をAIに読み込ませます。

①フォーマルなメールの出力例

②インフォーマルなメールの出力例

③フォーマルなチャットの出力例

④インフォーマルなチャットの出力例

⑤指定なし

「メール・フォーマル」などの指定をしなければ、4パターンの文章が出力されます。

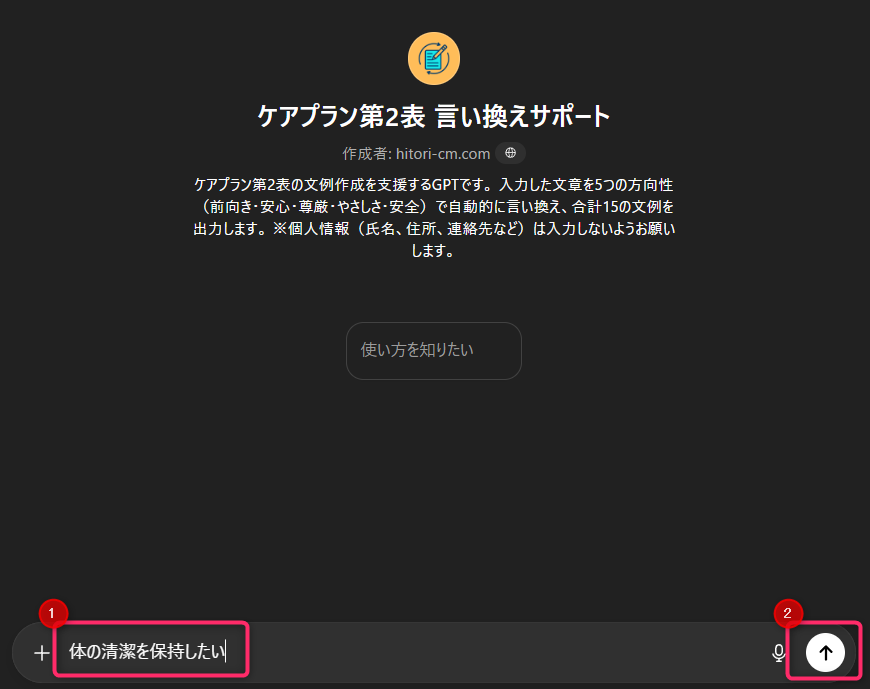

⑮ケアプラン第2表 言い換えサポート

「ケアプラン第2表 言い換えサポート」は、ケアプラン第2表の「ニーズ」や「目標」などの文章を、

5つの視点(前向きさ・安心安定・尊厳自立・やさしい言葉・安全配慮)で言い換えるツールです。

入力欄に「外出の機会を増やしたい」などの文を入れるだけで、各視点ごとに3つずつ、合計15の自然な言い換え文を提示します。

ケアプラン作成の「表現の引き出し」を増やすサポートツールとしてご活用ください。

ケアプラン第2表 言い換えサポートの使い方

- 画面下の入力欄に、ケアプラン第2表で使用したい文章を入力します。

- 例1:体の清潔を保持したい

- 例2:家事を自分でできるようになりたい

- 右下の送信ボタン(↑)をクリックします。

入力した文章(例:体の清潔を保持したい)に対して、5つの視点からそれぞれ3つずつ、合計15の文例が提示されています。

出力は次の5つのブロックに分かれています。

🟩 前向きさを強調:意欲や主体性を引き出す表現

🟦 安心・安定を重視:落ち着いた生活リズムや心理的安定を意識した表現

🟧 尊厳・自立支援を強調:本人の意思や選択を尊重した表現

🟨 やさしい言葉で:家族や非専門職にも伝わりやすい、柔らかな言い回し

🟥 安全・リスク配慮:転倒・体調・衛生面などのリスクを考慮した表現

それぞれのブロックには、同じテーマを異なる角度から言い換えた3つの文例が並びます。

文章のトーンや目的に合わせて、最も適した表現を選び、ケアプラン第2表に反映させることができます。

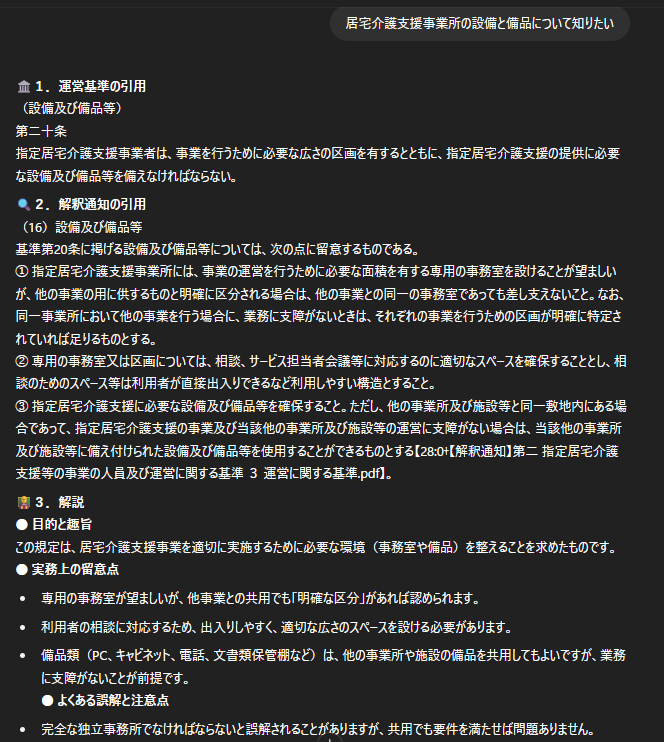

⑯【ヒトケア版】居宅介護支援事業所BCP策定サポート

BCPを自分の地域や職員体制に合わせて策定したいです。

【ヒトケア版】居宅介護支援事業所BCP策定サポートを使えば、地域特性や職員数を踏まえて、自然災害や感染症のBCP策定ができます。

居宅介護支援事業所のBCP(業務継続計画)は、感染症や自然災害への備えを「自事業所の実情」に合わせて整理することが重要です。

【ヒトケア版】居宅介護支援事業所BCP策定サポートは、居宅介護支援事業所BCPひな形(2025年10月改訂版)をもとに、AIが対話形式で策定をサポートしてくれるツールです。

ステップ1:【ヒトケア版】居宅介護支援事業所BCP策定サポートにアクセス

まず、【ヒトケア版】居宅介護支援事業所BCP策定サポートにアクセスします。

画面中央の 「BCPを策定する」 ボタンをクリックすると、BCP策定サポートがスタートします。

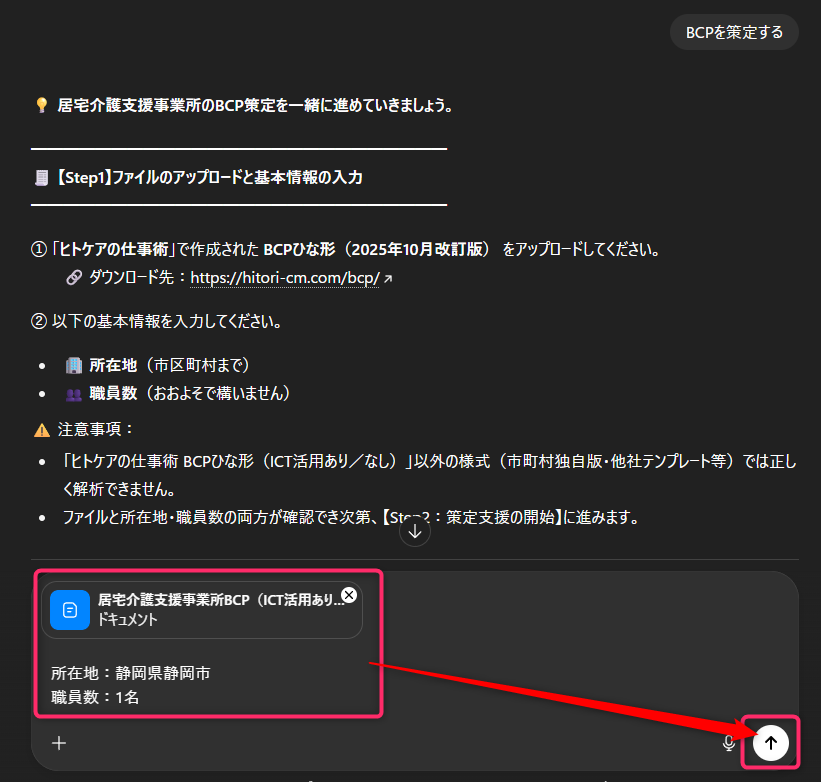

ステップ2:BCPファイルのアップロードと基本情報の入力

画面の案内にしたがって、BCPひな形(2025年10月改訂版)をアップロードします。

続いて、以下の基本情報を入力します。

- 🏢 所在地(市区町村まで)

- 👥 職員数

ファイルと情報が揃うと、AIが自動で内容を確認し、次のステップ(策定支援の開始)に進みます。

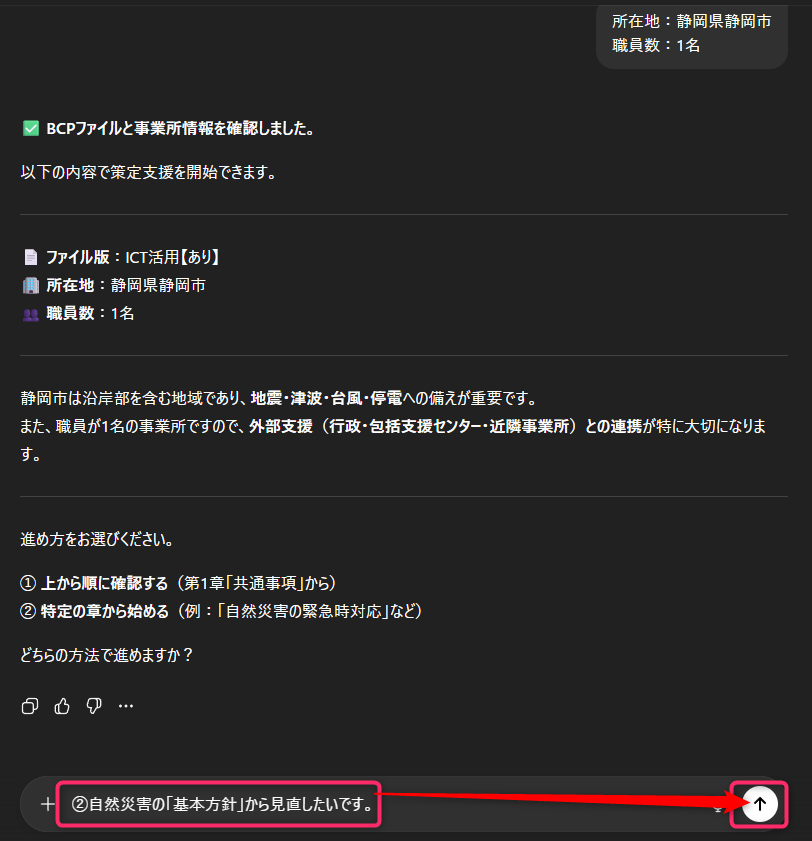

ステップ3:策定支援の開始

ファイルと事業所情報の確認が完了すると、地域と職員体制に応じたリスクや対応方針が自動で反映されます。

たとえば、沿岸部の地域では「津波・台風・停電」への備え、一人ケアマネ事業所では「外部支援との連携体制」が重点として示されます。

続いて、進め方を選びましょう。

- 上から順に確認する(共通事項から進める)

- 特定の章から始める(例:「自然災害の基本方針」など)

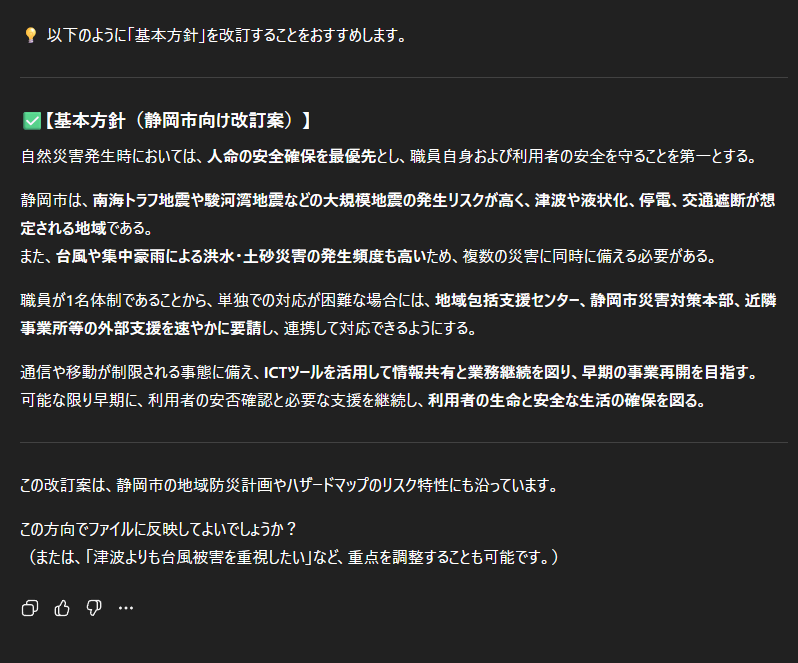

ステップ4:AIが地域や事業所規模に応じた改訂案を出力

AIが地域の実情や職員体制を踏まえた改訂案を提示します。

対話を通じて、皆さんの事業所に合ったBCPを策定しましょう。

【便利技】ケアマネジメント専用AIに簡単にアクセスする方法

ChatGPTのケアマネジメント専用AIをすぐに使えるようにしたいです。

簡単にアクセスする方法を2つご紹介します。

方法①:サイドバーに固定(ChatGPT)

PCから固定する方法

専用AIを開き、画面上部のタイトル横の矢印アイコン(▼)をクリックします。

メニューから「サイドバーに表示する」を選択します。

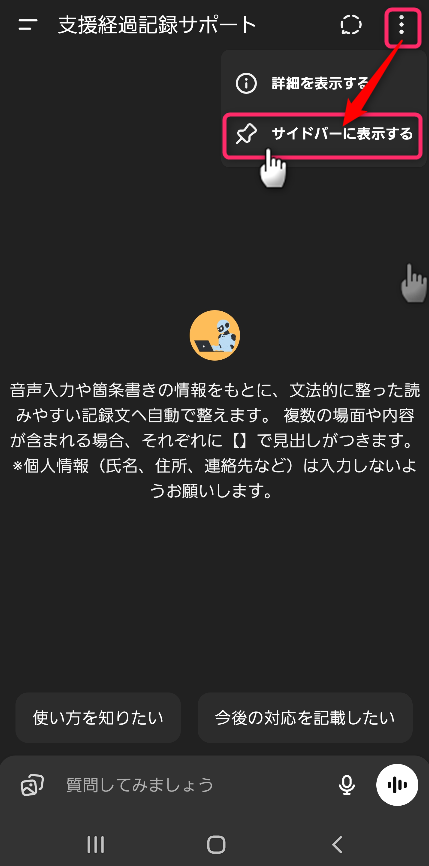

スマホから固定する方法

専用AIを開き、画面左上のタイトル横の三点リーダー(⋮)をタッチします。

次に「サイドバーに表示する」をタッチします。

ChatGPTのアプリはこちら

・Android版

・iOS(iPhone)版

方法②:生成AI専用のブックマークフォルダを作成

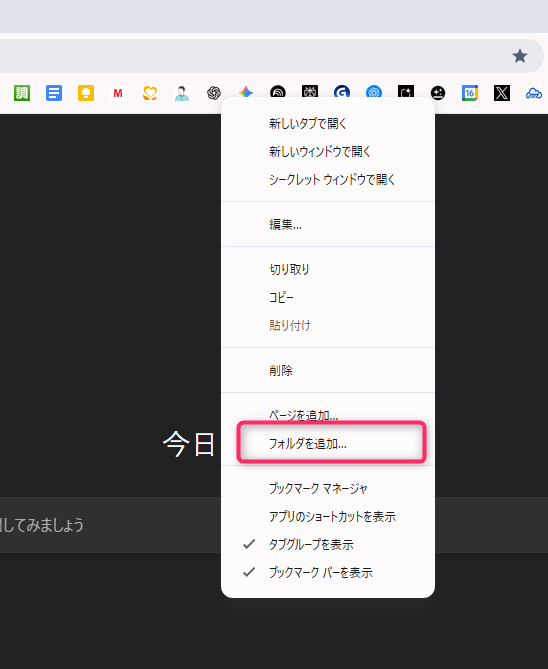

ブックマークバーの上で右クリックし、「フォルダを追加」を選択します。

表示された「新しいフォルダ」ウィンドウで、フォルダ名を入力します。

ここではわかりやすく「AI」と入力しておくと、AI関連のツールをまとめて管理しやすくなります。

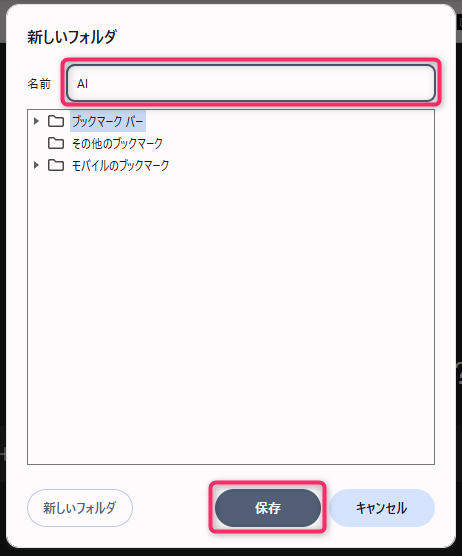

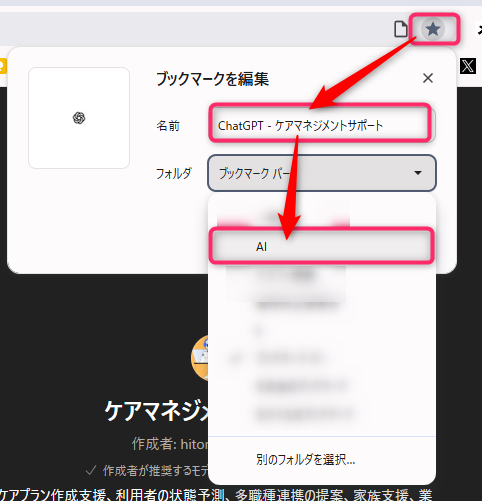

次に、ブックマークしたいページ(例:ケアマネジメントサポート)を開き、画面右上の ⭐(星)アイコン をクリックします。

「ブックマークを編集」ウィンドウが表示されたら、

- 名前の欄にわかりやすいタイトルを入力します。(例:

ChatGPT - ケアマネジメントサポート) - フォルダのプルダウンを開き、先ほど作成した「AI」フォルダーを選択します。

選択が完了したら保存すれば、AIフォルダーに登録完了です。

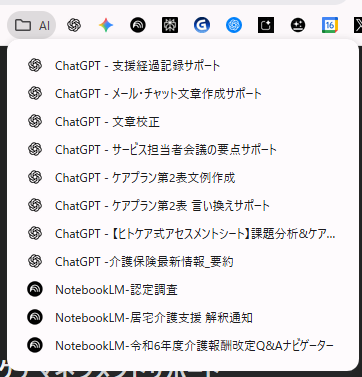

フォルダーに登録したAIツールは、使用頻度の高いものを上に配置しておくとさらに便利です。

ブックマークの並び替えは、ドラッグ&ドロップで簡単にできます。

⑰ジェノグラム作成サポート

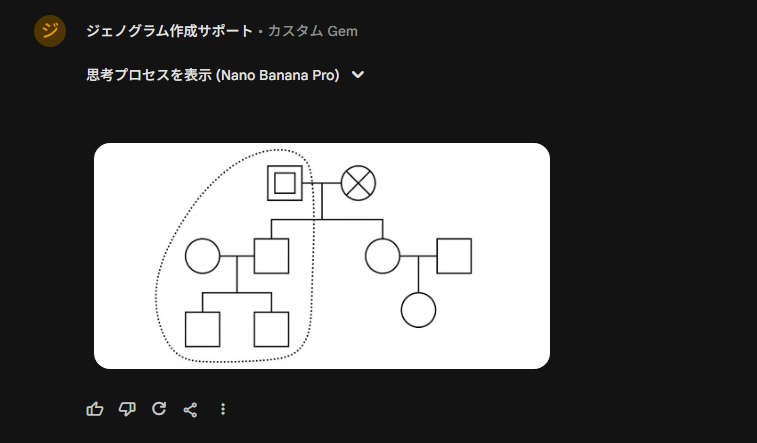

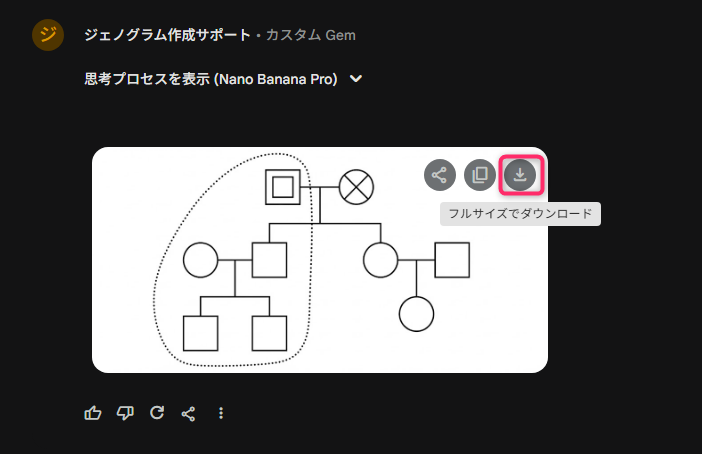

「ジェノグラム作成サポート」は、アップロードされた手書きの家系図(ジェノグラム)を読み取り、線の歪みや揺れを補正して、整った「ブレのない綺麗なデジタル画像」として生成します。

ジェノグラム作成サポートの使い方

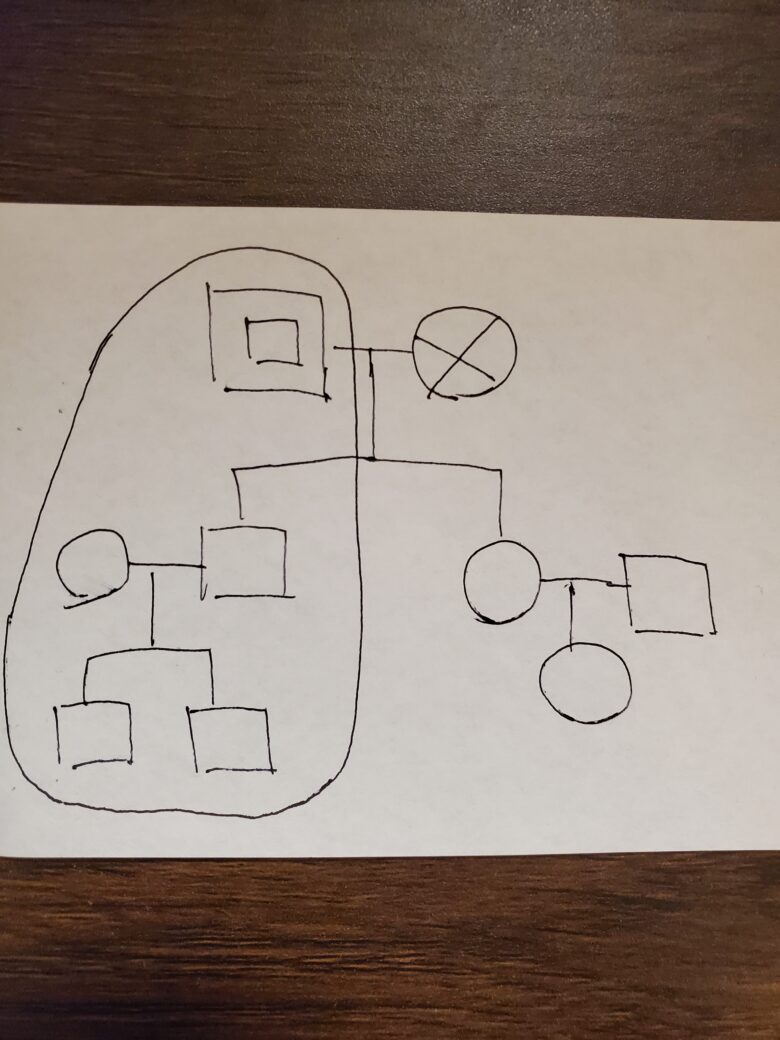

紙とペンでジェノグラムを手描きします。

定規で綺麗に引く必要はありません。男性(□)、女性(○)、関係線など、基本的な情報が描かれていればOKです。

描き終わったら、スマホで撮影します。

「ジェノグラム作成サポート」を開き、さきほど撮影した写真をアップロードします。

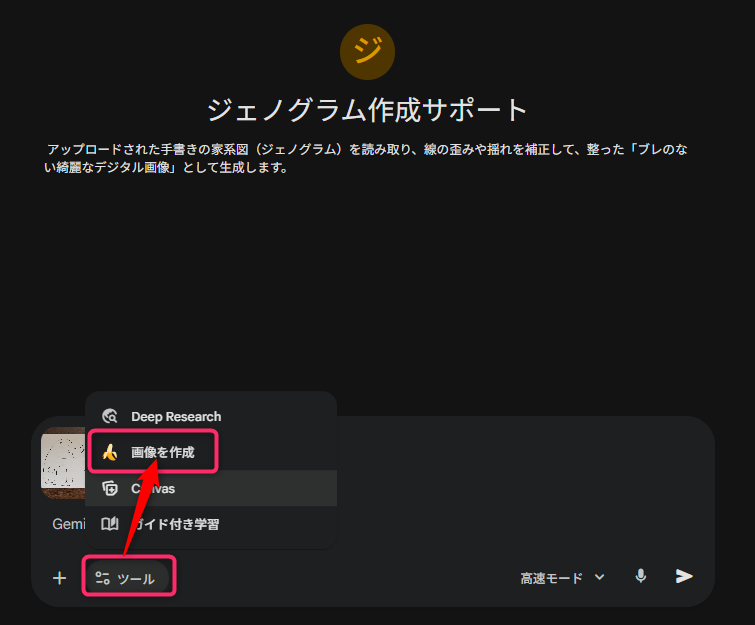

アップロードしたら、「ツール」メニューから🍌(バナナ)のマークがついた「この画像を作成」を選択します。

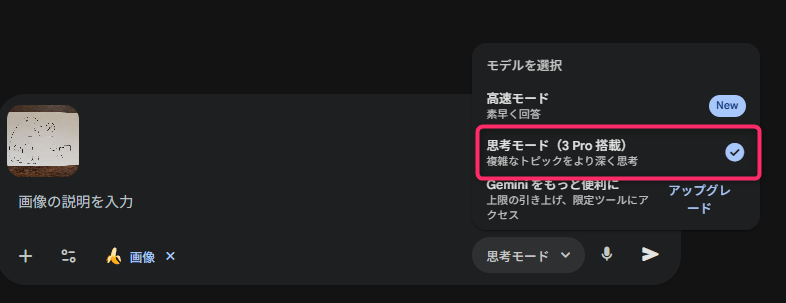

続いて表示されるオプションで「思考モード」を選んでください。

※「思考モード」にすることで、AIが家系図の複雑なルールをより正確に読み取ります。

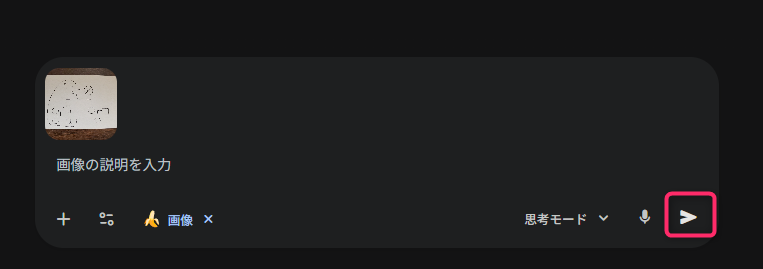

➢(矢印)のマークをクリックし、AIに画像を読み込ませます。

30秒程待つだけで、ブレのない綺麗なデジタル画像が生成されます。

画像にカーソルを合わせると、ダウンロードができます。

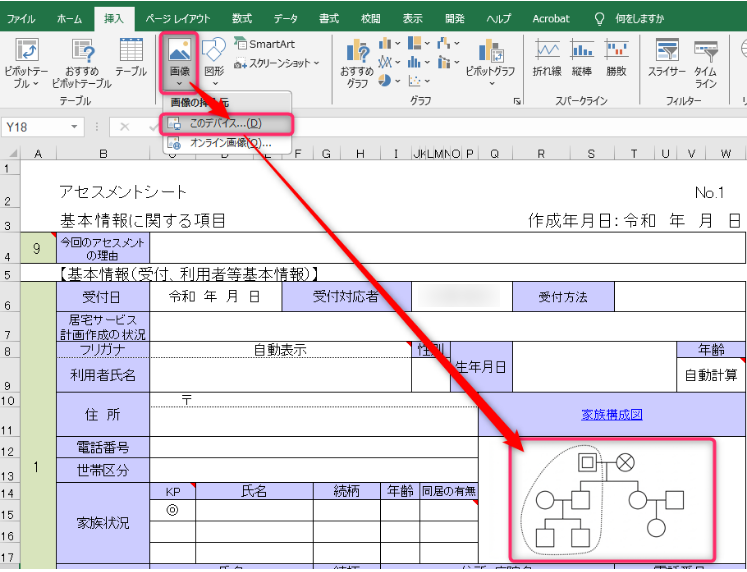

ジェノグラムをヒトケア式アセスメントシートへ挿入

出来上がった画像はダウンロードして、ヒトケア式アセスメントシートの家族構成図に挿入することができます。

ヒトケア式アセスメントシート(Excel)の「挿入」タブから「画像」→「このデバイス」をクリックし、ダウンロードしたジェノグラムを挿入します⏬️

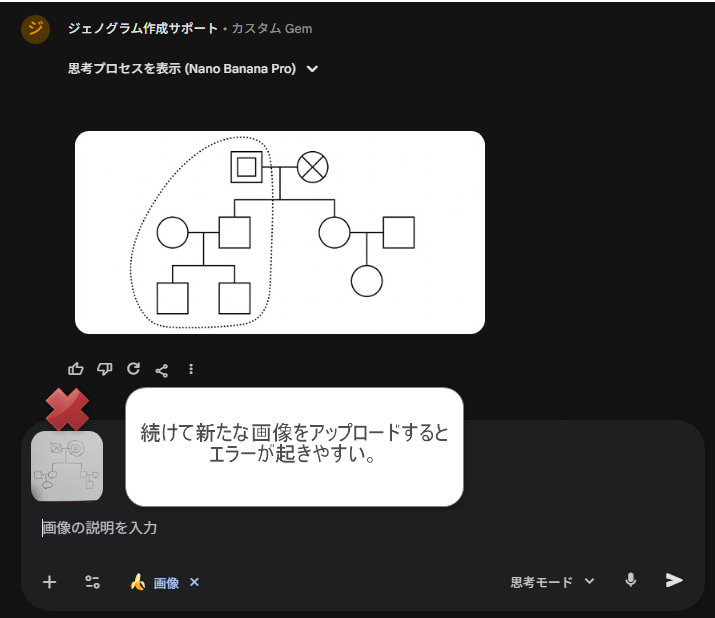

追加で新しいジェノグラム画像を作る時は?

新しいジェノグラムを作りたいので、今やり取りしているチャットから続けて良いですか?

出来上がったジェノグラムの続きで、新しいジェノグラムをアップロードするとするとエラーが起きやすくなります⏬️

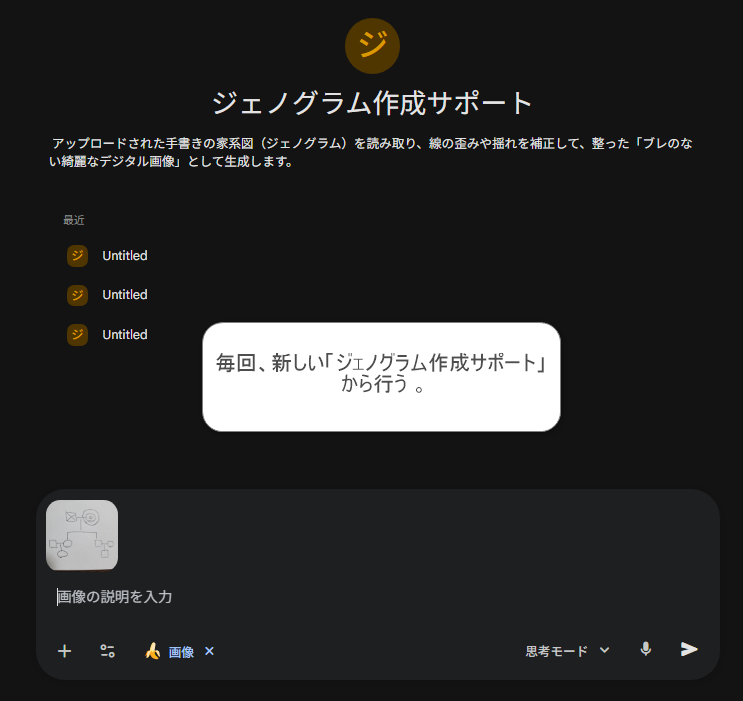

そのため、その都度、新しい「ジェノグラム作成サポート」を開いてから作成してください⏬️

ケアマネジメント専用AIのリンク集は、この記事の最後にあります。

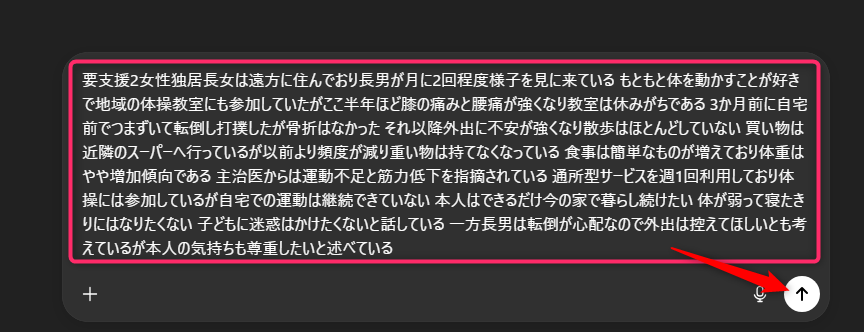

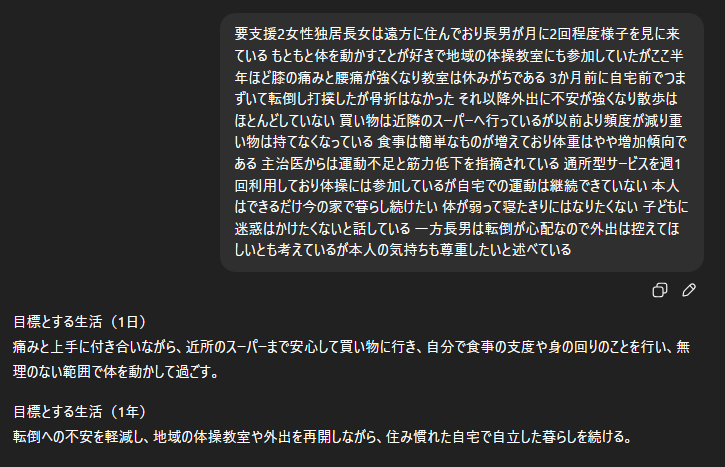

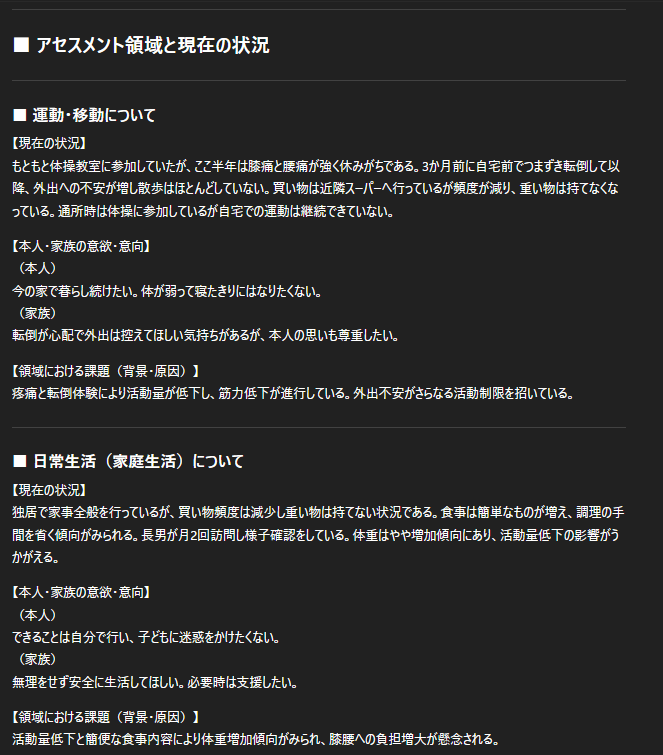

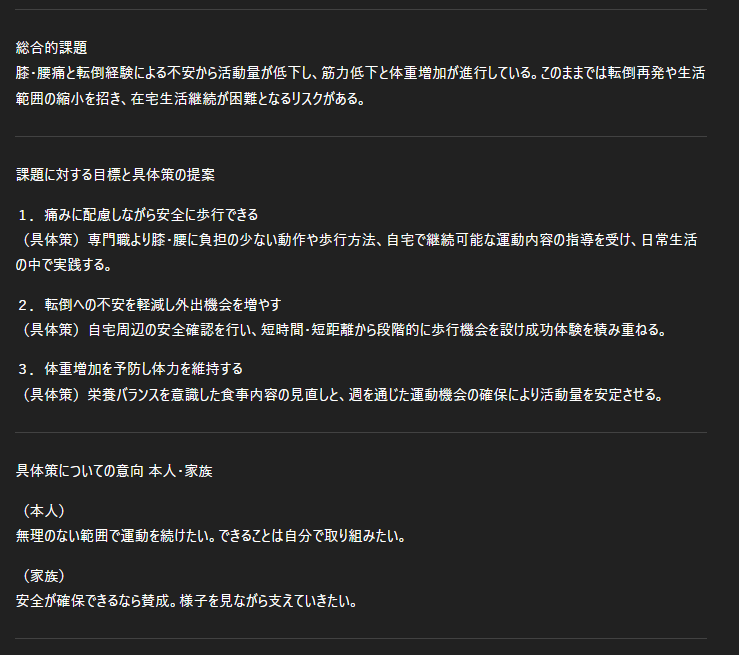

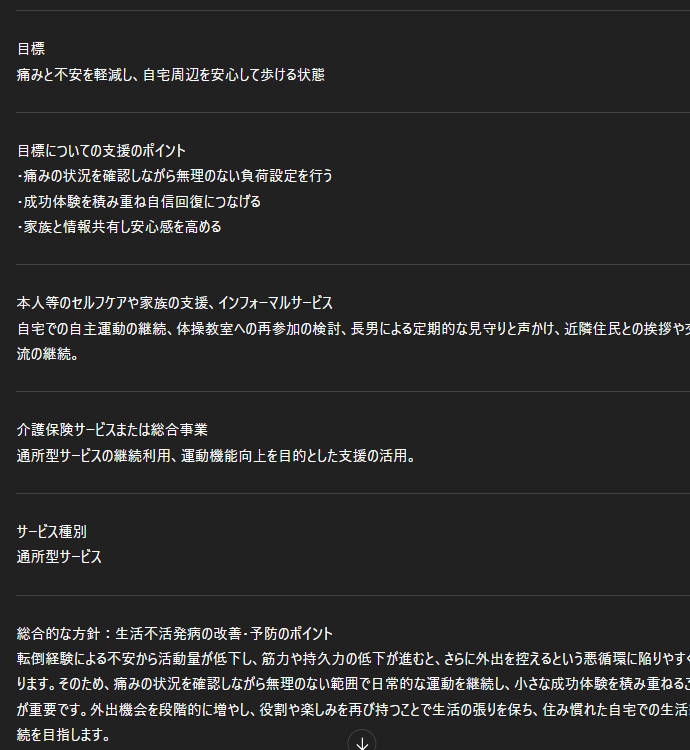

⑱予防プラン作成サポート

「予防プラン作成サポート」は、 音声入力された情報を整理し、介護予防サービス支援計画表の内容を出力します。

- 目標とする生活

- 1日

- 1年

- アセスメント領域と現在の状況

- 運動・移動について

- 日常生活(家庭生活)について

- 社会参加・対人関係コミュニケーションについて

- 健康管理について

- 本人・家族の意向・意欲

- 領域における課題(背景・原因)

- 総合的課題

- 課題に対する目標と具体策の提案

- 具体策についての意向本人・家族

- 目標

- 支援計画

- 総合的な方針:生活不活発病の改善・予防のポイント

4.ケアマネジメントで生成AIを利用する際の留意点

ケアマネジメントにおいて生成AIを利用する上で、いくつかの留意点があります。

①アドバイスは参考情報として活用

生成AIが提供するアドバイスや提案は、過去のデータや学習結果に基づいていますが、すべてのケースに完全に適合するとは限りません。

生成AIが提案する内容はあくまで参考情報として受け取り、最終的な判断はケアマネジャー自身が行う必要があります。

特に、利用者の状態や個別ニーズに応じて、人間の目で慎重に判断することが大切です。

②個人情報の取り扱いに注意

生成AIを利用する際には、入力する情報が適切に管理されているかを確認することが重要です。

実際のケースについて相談する場合は、必ず匿名化された情報を使用し、個人が特定されるような詳細な内容は避けてください。

関連記事:【ケアマネ必見】個人情報を守りながら生成AIを活用する3つのルール

③AIに入力したデータを学習に使わせない

ChatGPTの無料版やPlus版では、入力した内容がAIの学習に利用される可能性があります。

これを避けるためには、設定画面から「すべての人のためにモデルを改善する」をオフにしてください。

- 表示されたメニューから 「データコントロール」 を開く

- 「すべての人のためにモデルを改善する」を オフ にする

④最新の情報を確認する

法改正や介護保険制度の変更などがあった場合、AIの知識が最新でないこともあります。大きな決定を行う際には、AIの助言に加えて、最新の法規や制度情報を自分で確認することも大切です。

⑤具体的で明確な質問を入力

生成AIは、入力された質問に基づいて答えを生成します。

曖昧な質問では適切なアドバイスが得られないこともあるため、具体的かつ明確な質問をするよう心掛けましょう。

例:「ケアプランを作成するためのアドバイスが欲しい」よりも、「高齢者の認知症初期に適したケアプランの提案を教えてください」のように具体的に入力すると、より的確なアドバイスが得られます。

⑥人間の判断力との併用

生成AIは強力なサポートツールですが、すべてをAIに任せることはできません。

AIが得意な部分(データ分析や提案)と、人間が得意な部分(経験や感情的な判断)を組み合わせて活用することが理想的です。

5.ケアマネジメント専用AIリンク一覧

ケアマネジメント専用AIのリンクは、以下の有料記事内に掲載されています。

有料記事の購入方法はこちら。

※買い切り型のため、毎月の料金はかかりません。

コメント

いつもお世話になっております。

サービス担当者会議の要点サポートですが、入力画面がどこにあるかわかりません。

どのようにすれば入力画面が表示することができるのか。

教えていただけないでしょうか?

サービス担当者会議の要点サポートを使用する場合は有料記事の購入が必要なのでしょうか?

もし、購入が必要な場合は、どの有料記事を購入すればいいのですか?

よろしく、お教えいただきますようお願いしたします。

お問い合わせいただきありがとうございます。

サービス担当者会議の要点サポートにつきましては、記事の末尾(有料記事の内容内)にご用意しております。

ご利用には有料記事のご購入が必要となります。購入方法については、以下のリンクよりご確認いただけます。

https://hitori-cm.com/content-sales/#1-2

よろしくお願いいたします。

いつもお世話になっております。

有料記事を購入し、サービス担当者会議の要点サポートの入力画面の確認ができたのですが、PCを落として、再度、その画面をだそうと思っても出てきません。申し訳ありません、どこから、入ったらいいのか、教えていただけないでしょうか?

お問い合わせありがとうございます。

『有料記事を購入し、サービス担当者会議の要点サポートの入力画面の確認ができたのですが、PCを落として、再度、その画面をだそうと思っても出てきません。』

→サービス担当者会議の要点サポート等をサイドバーに固定する方法は、当該サイトにて解説しております。

【すぐに使える】ケアマネジメント専用AIをサイドバーに固定する方法(ChatGPT):

https://hitori-cm.com/ai/#kotei

ご確認のほどよろしくお願いいたします。

いつもお世話になっています。

チャットGPTの有料会員に登録したのですが、どうしても解約できません。関係がないかもしれませんが、解約方法がわかれば、ご教授いただきたいのですが。

よろしくお願いいたします。

ChatGPTの有料会員(ChatGPT Plus)の解約方法についてご案内いたします。

1. [ChatGPT公式サイト](https://chat.openai.com/) にログインします。

2. 左下のプロフィールアイコンをクリックし、「設定(Settings)」を開きます。

3. 「プラン(Plan)」を選択し、「プランを管理(Manage my subscription)」をクリックします。

4. 表示された画面で「キャンセル(Cancel Plan)」を選択し、確認を完了すれば解約手続きは完了です。

※すでに支払済みの期間はそのまま利用できますが、次回更新日以降は自動課金されなくなります。

💡 ワンポイント

もし手続きの途中で迷った場合は、ChatGPTに「どこから操作すればいい?」と質問しながら進めると、案内に従ってスムーズに進められます。

お世話になります。「ケアマネジメント専用AIリンク一覧」ですが、こちらはテンプレートセットとは別売りの認識でよろしいでしょうか?

ご連絡ありがとうございます。

「ケアマネジメント専用AIリンク一覧」はテンプレートセットには含まれておりません。

そのため、こちらの有料記事をご購入いただく必要がございます。

ご理解のほどよろしくお願いいたします。

初めて拝見しました。

私もケアマネージャーです。

最近AI要約や、支援経過の自動天気機能などを活用するようになりました。

とても便利に活用する部分と、もっとこんな機能があればいいのにと欲が出始めている状況です。

ヒトケアさんのものは、

アセスメントシートから入退院の連携シートや課題分析シートへの自動転記と記載されておりましたが、私が今利用している介護ソフトの情報票に反映されるのでしょうか?

お試しができるようなシステムまたは、動画を拝見することができるようなシステムはありますか?

宜しくお願いします。

コメントありがとうございます。

当サイトのアセスメントシートはExcel形式で作成しているため、介護ソフトに直接反映させる場合は、お手数ですが手動での転記が必要となります。

また、アセスメントシートから入退院連携シートや課題分析シートなどへ自動転記されるサンプルにつきましては、以下の記事内でご覧いただけます。

https://hitori-cm.com/document/

ご参考になりましたら幸いです。

こんにちわ。

ケアプラン第2表 言い換えサポートを購入したいですが、どちらより購入可能でしょうか。

コメント誠にありがとうございます。

「ケアプラン第2表 言い換えサポート」にに関しましては、こちらの記事の有料記事内にリンクがございます↓

https://hitori-cm.com/ai/#%E3%83%80%E3%82%A6%E3%83%B3%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%83%89

ありがとうございます。問題なくダウンロードできました。

AI活用してますが、私のプロンプトの能力が低いため思ってるようなものができずもどかしいです。

ヒトケアさんが日頃使用しているプロンプトやコツなどありましたらご教示いただきたいです。

また、プロンプト集などありましたらありがたいです。

よろしくお願いいたします。

コメントありがとうございます。

『プロンプト入力のコツ』の記事作成も検討させていただきます!

早速、ご返信ありがとうございます。

『プロンプト入力のコツ』の記事作成を検討していただけるとのことで大変ありがたいです。

私は主にヒトケアさんのケアマネジメント専用AIをChatGPTで使用しておりますが、GeminiやNotebookiLMについても記事にしていただけると嬉しいです。是非、期待しております。