こんにちは。居宅介護支援事業所で一人ケアマネをしているヒトケアです。

はじめての方は、「ヒトケアの仕事術」活用ガイドをご覧ください。

課題分析標準項目(23項目)が改正されましたね。

従来と比べて「項目の主な内容(例)」が大幅に加筆されています。

加筆された内容は、すべての情報収集を求めるものではありません。

まずは冷静に今回の改正内容を確認していきましょう。

2023年10月16日に厚生労働省は、介護保険最新情報Vol.1178にて「課題分析標準項目」の改正を通知しました。

日頃から書類の作成業務に追われているケアマネさんにとって、今回の改正通知に追い打ちをかけられる思いをした方は多いのではないでしょうか。

「項目の主な内容(例)」の改正内容を確認すると、従来と比べて記載内容が大幅に増えていることは事実です。

一方で、介護保険最新情報Vol.1179「課題分析標準項目の改正に関するQ&A」を確認すると、私たちケアマネジャーの不安(不満?)に対して先回りするように、

「これらの内容についてすべての情報収集を行うことを求めるものではない。」

と強調しています。

この文言はQ&Aで4回も登場します。

今回の記事では、課題分析標準項目の改正内容とQ&Aをわかりやすくまとめました。

課題分析標準項目の改正内容について理解を深めたいケアマネさんは、この記事を参考にしていただければ幸いです。

課題分析標準項目の改正に対応した、アセスメントシートは、以下の記事からダウンロードできます。

【サンプル】ヒトケア式アセスメントシート

※シート1,2まで利用可能

課題分析標準項目の改正内容(介護保険最新情報Vol.1178)

課題分析標準項目の改正内容を「新」「旧」で表にしました。

- 「新」の赤色の文字が今回の改正で追記された部分です。

- 「旧」の青色の文字は今回の改正で削除された部分です。

| No. | Q&A | 新 | 旧 | ||

|---|---|---|---|---|---|

| 標準項目名 | 項目の主な内容(例) | 標準項目名 | 項目の主な内容(例) | ||

| 基本情報に関する項目 | |||||

| 1 | 問4 | 基本情報(受付、利用者等基本情報) | 居宅サービス計画作成についての利用者受付情報(受付日時、受付対応者、受付方法等)、利用者の基本情報(氏名、性別、生年月日、住所、電話番号等の連絡先)、利用者以外の家族等の基本情報、居宅サービス計画作成の状況(初回、初回以外)について記載する項目 | 基本情報(受付、利用者等基本情報) | 居宅サービス計画作成についての利用者受付情報(受付日時、受付対応者、受付方法等)、利用者の基本情報(氏名、性別、生年月日、住所、電話番号等の連絡先)、利用者以外の家族等の基本情報について記載する項目 |

| 2 | これまでの生活と現在の状況 | 利用者の現在の生活状況、これまでの生活歴等について記載する項目 | 生活状況 | 利用者の現在の生活状況、生活歴等について記載する項目 | |

| 3 | 問5 問6 | 利用者の社会保障制度の利用情報 | 利用者の被保険者情報(介護保険、医療保険等)、年金の受給状況(年金種別等)、生活保護受給の有無、障害者手帳の有無、その他の社会保障制度等の利用状況について記載する項目 | 利用者の被保険者情報 | 利用者の被保険者情報(介護保険、医療保険、生活保護、身体障害者手帳の有無等)について記載する項目 |

| 4 | 現在利用している支援や社会資源の状況 | 利用者が現在利用している社会資源(介護保険サービス・医療保険サービス・障害福祉サービス、自治体が提供する公的サービス、フォーマルサービス以外の生活支援サービスを含む)の状況について記載する項目 | 現在利用しているサービスの状況 | 介護保険給付の内外を問わず、利用者が現在受けているサービスの状況について記載する項目 | |

| 5 | 問7 | 日常生活自立度(障害) | 「障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)」について、現在の要介護認定を受けた際の判定(判定結果、判定を確認した書類(認定調査票、主治医意見書)、認定年月日)、介護支援専門員からみた現在の自立度について記載する項目 | 障害老人の日常生活自立度 | 障害老人の日常生活自立度について記載する項目 |

| 6 | 日常生活自立度(認知症) | 「認知症高齢者の日常生活自立度」について、現在の要介護認定を受けた際の判定(判定結果、判定を確認した書類(認定調査票、主治医意見書)、認定年月日)、介護支援専門員からみた現在の自立度について記載する項目 | 認知症である老人の日常生活自立度 | 認知症である老人の日常生活自立度について記載する項目 | |

| 7 | 問8 | 主訴・意向 | 利用者の主訴や意向について記載する項目 家族等の主訴や意向について記載する項目 | 主訴 | 利用者及びその家族の主訴や要望について記載する項目 |

| 8 | 認定情報 | 利用者の認定結果(要介護状態区分、審査会の意見、区分支給限度額等)について記載する項目 | 認定情報 | 利用者の認定結果(要介護状態区分、審査会の意見、支給限度額等)について記載する項目 | |

| 9 | 今回のアセスメントの理由 | 今回のアセスメントの実施に至った理由(初回、要介護認定の更新、区分変更、サービスの変更、退院・退所、入所、転居、そのほか生活状況の変化、居宅介護支援事業所の変更等)について記載する項目 | 課題分析(アセスメント)理由 | 当該課題分析(アセスメント)の理由(初回、定期、退院退所時等)について記載する項目 | |

| 課題分析(アセスメント)に関する項目 | |||||

| 10 | 問9 問10 | 健康状態 | 利用者の健康状態及び心身の状況(身長、体重、BMI、血圧、既往歴、主傷病、症状、痛みの有無、褥そうの有無等)、受診に関する状況(かかりつけ医・かかりつけ歯科医の有無、その他の受診先、受診頻度、受診方法、受診時の同行者の有無等)、服薬に関する状況(かかりつけ薬局・かかりつけ薬剤師の有無、処方薬の有無、服薬している薬の種類、服薬の実施状況等)、自身の健康に対する理解や意識の状況について記載する項目 | 健康状態 | 利用者の健康状態(既往歴、主傷病、症状、痛み等)について記載する項目 |

| 11 | ADL | ADL(寝返り、起きあがり、座位保持、立位保持、立ち上がり、移乗、移動方法(杖や車椅子の利用有無等を含む)、歩行、階段昇降、食事、整容、更衣、入浴、トイレ動作等)に関する項目 | ADL | ADL(寝返り、起きあがり、移乗、歩行、着衣、入浴、排泄等)に関する項目 | |

| 12 | IADL | IADL(調理、掃除、洗濯、買物、服薬管理、金銭管理、電話、交通機関の利用、車の運転等)に関する項目 | IADL | IADL(調理、掃除、買物、金銭管理、服薬状況等)に関する項目 | |

| 13 | 問11 | 認知機能や判断能力 | 日常の意思決定を行うための認知機能の程度、判断能力の状況、認知症と診断されている場合の中核症状及び行動・心理症状の状況(症状が見られる頻度や状況、背景になりうる要因等)に関する項目 | 認知 | 日常の意思決定を行うための認知能力の程度に関する項目 |

| 14 | 問12 | コミュニケーションにおける理解と表出の状況 | コミュニケーションの理解の状況、コミュニケーションの表出の状況(視覚、聴覚等の能力、言語・非言語における意思疎通)、コミュニケーション機器・方法等(対面以外のコミュニケーションツール(電話、PC、スマートフォン)も含む)に関する項目 | コミュニケーション能力 | 意思の伝達、視力、聴力等のコミュニケーションに関する項目 |

| 15 | 問13 | 生活リズム | 1日及び1週間の生活リズム・過ごし方、日常的な活動の程度(活動の内容・時間、活動量等)、休息・睡眠の状況(リズム、睡眠の状況(中途覚醒、昼夜逆転等)等)に関する項目 | 社会との関わり | 社会との関わり(社会的活動への参加意欲、社会との関わりの変化、喪失感や孤独感等)に関する項目 |

| 16 | 排泄の状況 | 排泄の場所・方法、尿・便意の有無、失禁の状況等、後始末の状況等、排泄リズム(日中・夜間の頻度、タイミング等)、排泄内容(便秘や下痢の有無等)に関する項目 | 排尿・排便 | 失禁の状況、排尿排泄後の後始末、コントロール方法、頻度などに関する項目 | |

| 17 | 問14 | 清潔の保持に関する状況 | 入浴や整容の状況、皮膚や爪の状況(皮膚や爪の清潔状況、皮膚や爪の異常の有無等)、寝具や衣類の状況(汚れの有無、交換頻度等)に関する項目 | 褥そう・皮膚の問題 | 褥そうの程度、皮膚の清潔状況等に関する項目 |

| 18 | 問15 | 口腔内の状況 | 歯の状態(歯の本数、欠損している歯の有無等)、義歯の状況(義歯の有無、汚れ・破損の有無等)、かみ合わせの状態、口腔内の状態(歯の汚れ、舌苔・口臭の有無、口腔乾燥の程度、腫れ・出血の有無等)、口腔ケアの状況に関する項目 | 口腔衛生 | 歯・口腔内の状態や口腔衛生に関する項目 |

| 19 | 問16 問17 | 食事摂取の状況 | 食事摂取の状況(食形態、食事回数、食事の内容、食事量、栄養状態、水分量、食事の準備をする人等)、摂食嚥下機能の状態、必要な食事の量(栄養、水分量等)、食事制限の有無に関する項目 | 食事摂取 | 食事摂取(栄養、食事回数、水分量等)に関する項目 |

| 20 | 社会との関わり | 家族等との関わり(家庭内での役割、家族等との関わりの状況(同居でない家族等との関わりを含む)等)、地域との関わり(参加意欲、現在の役割、参加している活動の内容等)、仕事との関わりに関する項目 | 問題行動 | 問題行動(暴言暴行、徘徊、介護の抵抗、収集癖、火の不始末、不潔行為、異食行動等)に関する項目 | |

| 21 | 問18 | 家族等の状況 | 本人の日常生活あるいは意思決定に関わる家族等の状況(本人との関係、居住状況、年代、仕事の有無、情報共有方法等)、家族等による支援への参加状況(参加意思、現在の負担感、支援への参加による生活の課題等)、家族等について特に配慮すべき事項に関する項目 | 介護力 | 利用者の介護力(介護者の有無、介護者の介護意思、介護負担、主な介護者に関する情報等)に関する項目 |

| 22 | 問19 | 居住環境 | 日常生活を行う環境(浴室、トイレ、食事をとる場所、生活動線等)、居住環境においてリスクになりうる状況(危険個所の有無、整理や清掃の状況、室温の保持、こうした環境を維持するための機等)、自宅周辺の環境やその利便性等について記載する項目 | 居住環境 | 住宅改修の必要性、危険個所等の現在の居住環境について記載する項目 |

| 23 | 問20 | その他留意すべき事項・状況 | 利用者に関連して、特に留意すべき状況(虐待、経済的困窮、身寄りのない方、外国人の方、医療依存度が高い状況、看取り等)、その他生活に何らかの影響を及ぼす事項に関する項目 | 特別な状況 | 特別な状況(虐待、ターミナルケア等)に関する項目 |

「標準項目」もだいぶ変わりましたね。

特に大きく変更した内容は以下のとおりです。

| 大きく変更した標準項目の内容 | |||

|---|---|---|---|

| No. | 変更点 | 新 | 旧 |

| 標準項目名 | 標準項目名 | ||

| 13 | 行動・心理症状の追加(No.10「問題行動」を統合) | 認知機能や判断能力 | 認知 |

| 14 | コミュニケーション機器・方法等の追加(手話やICTツール等) | コミュニケーションにおける理解と表出の状況 | コミュニケーション能力 |

| 15 | ・1日及び1週間の生活リズム、日常的な活動の程度、休息・睡眠の状況等を記載 ※居宅サービス計画書(第3表)に反映 ・「社会との関わり」はNo.20に移動 | 生活リズム | 社会との関わり |

| 17 | ・褥そうの有無は「№10 健康状態」に記載 ・入浴、整容、皮膚、爪、寝具、衣類等の清潔の保持に関する状況を記載 | 清潔の保持に関する状況 | 褥そう・皮膚の問題 |

| 20 | ・「社会との関わり」がNo.13→20に移動 ・問題行動はNo.13に統合 | 社会との関わり | 問題行動 |

| 21 | ・家族等を介護の資源として捉える「介護力」という一面的な考え方を改める | 家族等の状況 | 介護力 |

| 23 | ・医療、障害、経済的困窮、成年後見等の他制度との連携の必要性等を記載 | その他留意すべき事項・状況 | 特別な状況 |

課題分析標準項目の改正に関するQ&A(介護保険最新情報Vol.1179)

ここからは今回の課題分析標準項目の改正に関するQ&A(介護保険最新情報Vol.1179)の内容を要約してお伝えします。

全体に関連する内容

問1~3は全体に関する内容です。

- 項目名や「項目の主な内容(例)」が一部現状とそぐわないものになっている。

- 「適切なケアマネジメント手法」との整合性をとるため。

- 情報収集項目がこれまでと変わるわけでない。

- 「項目の主な内容(例)」に具体的な加筆が行われている。

- 加筆された内容はすべての情報収集が求めるものではない。※1回目

- 課題分析に必要な情報を判断するための例示である。

- 近年の社会状況では、利用者を支援する関係者が多様化している。

- 親族関係にある者だけでなく、意思決定や支援に関わる者という意味を含めて「家族等」と表記した。

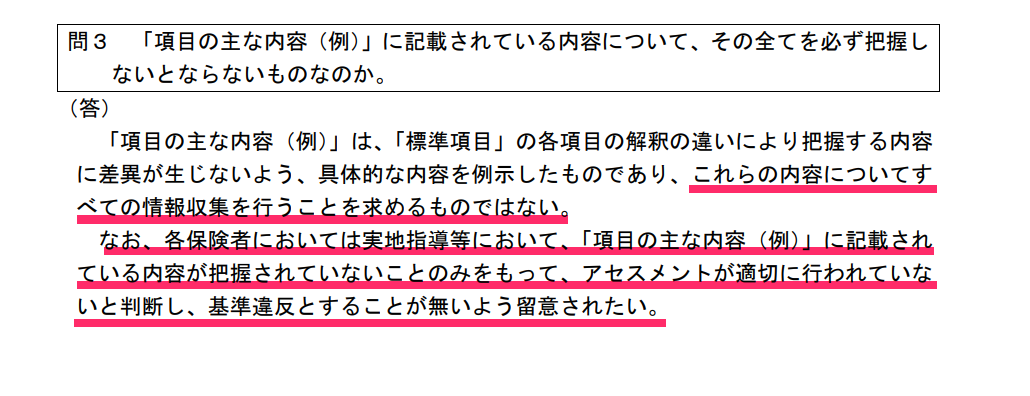

- 「項目の主な内容(例)」は「標準項目」の各項目の解釈の違いにより把握する内容に差異が生じないよう、具体的な内容を例示したもの。

- これらの内容についてすべての情報収集を行うことを求めるものではない。 ※2回目

- 各保険者は運営指導等で、項目の主な内容(例)」に記載されている内容が把握されていないだけで、アセスメントが適切でないと判断し、基準違反とすることが無いよう留意すること。

アンダーラインの部分はとても重要なので、Q&Aの画像も貼っておきます。

保険者から運営指導等で指摘をされたら堂々と反論しましょう。

No.1 基本情報(受付、利用者等基本情報)

問4は「No.1 基本情報(受付、利用者等基本情報)」に関する内容です。

- 初回か初回以外かという情報は、受付時に収集すべき基礎的な情報であるため「基本情報」の項目に記載することとした。

- 「今回のアセスメントの理由」では、初回、短期目標の更新、介護認定の更新、サービス変更時などの詳しい状況を記載することを想定している。

No.3 利用者の社会保障制度の利用情報

問5、問6は「No.3 利用者の社会保障制度の利用情報」に関する内容です。

- 介護保険以外の社会保障制度の利用状況を踏まえて、利用者の健康、障害、経済などの情報を把握する必要があるため。

- これらの情報を把握することで、利用者に必要な情報提供や公費情報も踏まえた介護保険利用のためのサービス調整等ができる。

- 経済状況の把握では、年金の受給状況を確認した上で、月々の介護保険サービスをどの程度利用できるか確認することが必要。

- 「難病医療費助成制度」や「生活困窮者自立支援制度」などの公的制度。

- 都道府県や市町村が独自に設ける制度も考慮する必要がある。

- ケアマネジメントを行う際には、介護保険以外の公的サービスの利用状況も把握した上で、支援を検討する必要がある。

- これらの情報により、公的な支援によりフォローできている部分とそうでない部分を把握する必要がある。

No.5・6 日常生活自立度(障害)・日常生活自立度(認知症)

問7は「No.5・6 日常生活自立度(障害)・日常生活自立度(認知症)」に関する内容です。

- これまでの項目で確認している内容から変わるものではない。

- 要介護認定後、利用者の状態が変化している可能性がある。

- そのため、介護支援専門員による現在の利用者の状態を踏まえた判断も併せて確認することが望ましい。

No.7 主訴・意向

問8は「No.7 主訴・意向」に関する内容です。

- 「主訴」とは、多くの場合、利用者や家族との面談で最初に述べられた“訴え”を指す。

- この“訴え”は、利用者や家族等がどの程度本人の真意を具体的に表現できているか異なることが多い。

- “訴え”は、単なる訴えから、将来の生活に関する「要望」や「意向」を含むものまである。

- 居宅サービス計画(第1表)は「利用者及び家族の生活に対する意向を踏まえた課題分析の結果」を記載するものとされている。

- 上記を考慮し「主訴・意向」へと修正した。

No.10 健康状態

問9、問10は「No.10 健康状態」に関する内容です。

- その認識で問題ない。

- 従来から把握している情報であると考えられるが、改めて重要であることを示す意図 で充実を図った。

- 「項目の主な内容(例)」は、各項目の解釈の違いにより把握する内容に差異が生じないよう具体的に加筆している。

- これらの内容についてすべての情報収集を行うことを求めるものではない。※3回目

- 利用者の課題分析に必要な情報を判断するための例示である。

- 今回の改正は、情報収集項目の具体的な内容の例示を加筆したものであり、ケアマネジャーが機材を持参して利用者宅で測定することまでを想定したものではない。

- 利用者の家での測定が困難な場合は、利用者が利用している医療や介護サービスでの測定情報を収集する。

- 例:医療機関や通所サービスの際の測定、健康診断時の測定など。

No.13 認知機能や判断能力

問11は「No.13 認知機能や判断能力」に関する内容です。

- その認識で問題ない。

- 意思決定支援は、特定の状況(認知症の診断や終末期治療方針の判断など)だけに限らず、日常生活の中での利用者の意思確認が必要。

- ケアマネジメントの過程で、日常的な意思決定支援の必要性を判断するため、認知機能や判断能力の確認が求められる。

- 改正前の「№20 問題行動」については、認知機能や判断能力と関連が深いため、本項目に統合し情報収集を行うこと。

No.14 コミュニケーションにおける理解と表出の状況

問12は「No.14 コミュニケーションにおける理解と表出の状況」に関する内容です。

- 本人の望む暮らしの実現には、コミュニケーションの状況を正確に理解することが必要。

- コミュニケーションの理解の状況、および視覚や聴覚などの表出のための状況を確認することが重要。

- 最近のテクノロジーの進化により、意思表示を支援する方法やツールが増えている。

- 意思疎通支援の必要性を確認し、そのための方法やツールを利用することが望ましい。

- 意思疎通の方法として、手話、要約筆記、点訳、代読・代筆、触覚手話、指点字、指文字、会話補助などが挙げられる。

- コミュニケーションツールとしては、メールやチャットツール、オンライン面談等が挙げられる。

ICTツールの活用が推奨されたことは、諸手を挙げて賛成します。

No.15 生活リズム

問13は「No.15 生活リズム」に関する内容です。

- 利用者のケアマネジメントを行う際、「1 日のリズム」と「1 週間のリズム」の把握が必要。

- これまでの項目にはなかったが、居宅サービス計画書(第3表)の作成に際して把握していた事項と考えられる。

- 本項目では、本人の日常的な1週間の生活リズム及び1日の生活リズムを把握する。

- 日常の活動と休息・睡眠の状況は相互に関連しているため、1日ないしは1週間程度の単位でとらえる必要がある。

- 通常の生活リズムとイベント(季節の行事やデイサービスの利用等)がある日の生活リズムは異なることへも留意が必要。

- この項目は、他の項目や疾患、服薬の状況とも関連している。

- 生活リズムが崩れてきた場合には、それらの状況や背景・要因等について情報収集等を行い、生活リズムを整えるために解決分析することが望ましい。

No.17 清潔の保持に関する状況

問14は「No.17 清潔の保持に関する状況」に関する内容です。

- 「褥そうの有無」については、「№10 健康状態」に記載することとしている。

- その他は、従来から把握している情報と変わらない。

- 着衣の清潔状況の観察は、利用者の生活の変化を把握するうえでは重要な視点。

- 着衣が清潔でない場合には、その原因や生活上の課題についても確認することが望ましい。

No.18 口腔内の状況

問15は「No.18 口腔内の状況」に関する内容です。

- 各項目の解釈の違いにより把握する内容に差異が生じないよう、具体的な加筆を増やしている。

- これらの内容についてすべての情報収集を行うことを求めるものではない。※4回目

- 各利用者の課題分析に必要な情報を判断するための例示である。

- 口腔内の状況の確認については、介護支援専門員だけでなく、歯科医や歯科衛生士との連携も重要である。

「すべての情報収集を行うことを求めるものではない」

4度目の登場です。

No.19 食事摂取の状況

問16、問17は「No.19 食事摂取の状況」に関する内容です。

- 「摂食嚥下機能の状態」については、食形態や食事の内容を踏まえたうえで、必要な食事量を経口摂取できているか、摂食嚥下の過程における課題がないかを確認する。

- その際、本人の摂食嚥下機能に加えて、必要に応じて食事をとる環境や食事をとる姿勢などの状況も把握することが望ましい。

- 食事の摂取に問題があれば、歯科医、歯科衛生士、言語聴覚士等と連携することが望ましい。

- 「必要な食事の量の判断」は、本人の身体情報(身長、体重)、健康状態、日常の活動量等などを踏まえて判断する。

- 医師の指示は重要であり、看護師や管理栄養士との連携も有効。

- 特に、疾患がある利用者は、水分量や塩分量の制限等について、かかりつけ医等からの指示内容を必ず確認する こと。

- 問題ない。

- 複数の立場で同じ視点で情報を収集・共有しやすいよう、本項目で示す例示も踏まえ、収集する情報の内容や依頼方法等について留意が必要。

No.21 家族等の状況

問18は「No.21 食事摂取の状況」に関する内容です。

- 家族等を単なる介護の資源として捉える「介護力」という一面的な考え方を改めるため。

- 本項目での確認ポイント

- 本人の日常生活や意思決定に関わる家族等の関係者の状況を把握する。

- 家族等にもそれぞれの生活があることを理解し、家族の意向にも留意する。

- 利用者本人の介護への参加に対する意欲や負担感を十分に確認する。

No.22 居住環境

問19は「No.22 居住環境」に関する内容です。

- これまでと収集すべき情報が変わるわけではない。

- 各項目の解釈の違いにより把握する内容に差異が生じないよう、情報収集項目の具体的な内容の例示を加筆したものである。

- 居住環境の確認ポイント

- 物理的な環境: 部屋の間取り、建物の状況など、簡単には変更できない項目。

- コントロール可能な状況: 室温、清掃の状況など、変更可能な項目。

- 支援のポイント

- 物理的な環境: 現在の環境を確認し、他の項目(生活リズムやADL,IADL)と組み合わせてサービスや支援の必要性を検討。

- コントロール可能な状況: 現在の状況を確認し、本人にとって適切かどうかの課題分析が必要。

- 生活全般のケアマネジメント

- 自宅内だけでなく、自宅周辺の環境や利便性も確認することが重要。

- 例: 冬季の雪かきの必要性、車がなければ買い物が難しいなどの状況。

No.23 その他留意すべき事項・状況

問20は「No.23 その他留意すべき事項・状況」に関する内容です。

- 他制度(医療も含む)との連携の必要性

- 本項目では、特に他制度との連携の観点が重要。

- 連携が特に必要とされる具体的な例

- 特に医療依存度の高い方やターミナル期の方:医療関係者との緊密な連携が必要。

- 障害がある方:相談支援専門員との連携が必要。

- 経済的困窮者:生活保護や生活困窮者自立支援制度等の利用を検討。

- その他:成年後見制度や地域福祉権利擁護事業等との連携も考慮。

- 1~22 項目で把握した状況を踏まえて、各項目と重複があっても特に留意が必要である内容がある場 合、その情報を特記事項として本項目に記載しても良い。

まとめ:課題分析標準項目の改正内容を踏まえたケアマネジメントを実践しよう

今回は「課題分析標準項目」の改正内容について解説しました。

今回の改正内容によって「また作成する書類が増えるのか…」と肩を落としたケアマネさんは多いかと思います。

ただし、「項目の主な内容(例)」については、以下のように明記されています。

「項目の主な内容(例)」は、「標準項目」の各項目の解釈の違いにより把握する内容に差異が生じないよう、具体的な内容を例示したものであり、これらの内容についてすべての情報収集を行うことを求めるものではない。

引用:介護保険最新情報Vol.1179

なお、各保険者においては実地指導等において、「項目の主な内容(例)」に記載されている内容が把握されていないことのみをもって、アセスメントが適切に行われていないと判断し、基準違反とすることが無いよう留意されたい。

今まで通りにしっかりとアセスメントを行っていれば、特段心配することもないですね。

そのとおりです。

また、アセスメントは一度の面接だけで完結するものではありません。

利用者や家族との継続的な関わりを通じて明らかになる情報も多くあります。

そのため、アセスメントシートの項目を埋めることに固執せず、利用者や家族との信頼関係を深めることを重視すべきです。

信頼関係を基盤としたアセスメントが、適切なケアプランの作成につながります。

今回の改正において例示された「項目の主な内容」を参考にしながら、利用者の現状やニーズに応じて、必要な情報を収集していきましょう。

量よりも質を大切にしながら、アセスメントを行っていきます。

当サイトで販売しているテンプレートの購入方法は、以下の記事で解説しています。

コメント