こんにちは。居宅介護支援事業所で一人ケアマネをしているヒトケアです。

はじめての方は、「ヒトケアの仕事術」活用ガイドをご覧ください。

「感染症の予防及びまん延の防止のための指針」を作成しましたが、内容に不安があります。

令和3年度介護報酬改定に伴い、感染症の予防及びまん延の防止のための措置として、

- 感染対策委員会の設置と運営

- 感染症の予防及びまん延の防止のための指針の整備

- 感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練

が追加されました。

この施行は令和6年3月31日までの間は経過措置が設けられていましたが、令和6年4月1日より完全義務化されました。

そこで、本記事では「感染症の予防及びまん延の防止のための指針」の作成例について解説します。

この記事を読むことで、感染症の予防及びまん延の防止のための指針についての理解を深め、指針の整備もスムーズに定めることができます。

感染症の予防及びまん延の防止のための指針の作成にお悩みの介護サービス事業所の方々にとって、この記事が参考になれば幸いです。

\感染症の予防及びまん延の防止のための指針/

BCP、虐待防止、ハラスメント防止のひな形は、以下の記事からダウンロードできます。

感染症防止に関する解釈通知の内容

「感染症防止のための指針」の整備にあたり、まずは令和6年3月に公表された「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準について」(解釈通知)の内容を確認していきましょう。

解釈通知では、「感染症の予防及びまん延の防止のための措置」について以下の記載がされています。

(16)感染症の予防及びまん延の防止のための措置

基準第 21 条の2に規定する感染症が発生し、又はまん延しないように講ずるべき措置については、具体的には次のイからハまでの取扱いとすること。

各事項について、同項に基づき事業所に実施が求められるものであるが、他のサービス事業者との連携等により行うことも差し支えない。イ 感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会

当該事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(以下「感染対策委員会」という。)であり、感染対策の知識を有する者を含む、幅広い職種により構成することが望ましく、特に、感染症対策の知識を有する者については外部の者も含め積極的に参画を得ることが望ましい。

構成メンバーの責任及び役割分担を明確にするとともに、感染対策を担当する者(以下「感染対策担当者」という。)を決めておくことが必要である。なお、同一事業所内での複数担当(※)の兼務や他の事業所・施設等との担当(※)の兼務については、担当者としての職務に支障がなければ差し支えない。ただし、日常的に兼務先の各事業所内の業務に従事しており、利用者や事業所の状況を適切に把握している者など、各担当者としての職務を遂行する上で支障がないと考えられる者を選任すること。

(※) 身体的拘束等適正化担当者、褥瘡予防対策担当者(看護師が望ましい。)、感染対策担当者(看護師が望ましい。)、事故の発生又はその再発を防止するための措置を適切に実施するための担当者、虐待の発生又はその再発を防止するための措置を適切に実施するための担当者

感染対策委員会は、利用者の状況など事業所の状況に応じ、おおむね6月に1回以上、定期的に開催するとともに、感染症が流行する時期等を勘案して必要に応じ随時開催する必要がある。

また、感染対策委員会は、テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。この際、個人情報保護委員会・厚生労働省「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」等を遵守すること。

なお、感染対策委員会は、他の会議体を設置している場合、これと一体的に設置・運営することとして差し支えない。また、事業所に実施が求められるものであるが、他のサービス事業者との連携等により行うことも差し支えない。

感染対策委員会は、居宅介護支援事業所の従業者が1名である場合は、ロの指針を整備することで、委員会を開催しないことも差し支えない。この場合にあっては、指針の整備について、外部の感染管理等の専門家等と積極的に連携することが望ましい。ロ 感染症の予防及びまん延の防止のための指針

当該事業所における「感染症の予防及びまん延の防止のための指針」には、平常時の対策及び発生時の対応を規定する。

平常時の対策としては、事業所内の衛生管理(環境の整備等)、ケアにかかる感染対策(手洗い、標準的な予防策)等、発生時の対応としては、発生状況の把握、感染拡大の防止、医療機関や保健所、市町村における事業所関係課等の関係機関との連携、行政等への報告等が想定される。また、発生時における事業所内の連絡体制や上記の関係機関への連絡体制を整備し、明記しておくことも必要である。

なお、それぞれの項目の記載内容の例については、「介護現場における感染対策の手引き」を参照されたい。ハ 感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練

引用:指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準について

介護支援専門員等に対する「感染症の予防及びまん延の防止のための研修」の内容は、感染対策の基礎的内容等の適切な知識を普及・啓発するとともに、当該事業所における指針に基づいた衛生管理の徹底や衛生的なケアの励行を行うものとする。

職員教育を組織的に浸透させていくためには、当該事業所が定期的な教育(年1回以上)を開催するとともに、新規採用時には感染対策研修を実施することが望ましい。また、研修の実施内容についても記録することが必要である。

なお、研修の実施は、厚生労働省「介護施設・事業所の職員向け感染症対策力向上のための研修教材」等を活用するなど、事業所内で行うものでも差し支えなく、当該事業所の実態に応じ行うこと。また、平時から、実際に感染症が発生した場合を想定し、発生時の対応について、訓練(シミュレーション)を定期的(年1回以上)に行うことが必要である。

訓練の実施は、机上を含めその実施手法は問わないものの、机上及び実地で実施するものを適切に組み合わせながら実施することが適切である。

上記の解釈通知(感染症の予防及びまん延の防止のための措置)のポイントは、以下のとおりです。

- 感染対策委員会の設置と運営

- 事業所における感染対策委員会を設置することが必要。

- 委員会は、感染症対策の専門知識を持つ者を含む多様な職種で構成。

- 感染対策担当者を指定し、メンバーの役割と責任を明確にする。

- 委員会は定期的に(おおむね6月に1回以上)開催し、必要に応じて随時開催する。

- テレビ電話装置等を用いた遠隔開催も可能。

- 居宅介護支援事業所の従業員が1名の場合は、指針を整備することで委員会開催の免除が可能。

- 感染症予防及びまん延防止のための指針

- 平常時および発生時の対策を規定した指針を事業所が策定。

- 平常時には事業所内の衛生管理とケアにかかる感染対策、発生時には状況の把握、拡大防止策、関連機関との連携、報告等を行う。

- 事業所内外の連絡体制を整備し、明記することが必要。

- 感染症の予防及びまん延防止のための研修及び訓練

- 職員に対する感染対策の研修を実施。

- 年1回以上の定期教育と新規採用時の研修が望ましい。

- 研修の内容記録が必要。

- 実際の感染症発生を想定した訓練を年1回以上実施し、机上訓練と実地訓練を組み合わせることが適切。

感染症の予防及びまん延の防止のための指針の作成例

ここからは、「感染症の予防及びまん延の防止のための指針」の作成例について解説します。

解釈通知及び介護現場における感染対策の手引きの内容を踏まえ、「感染症の予防及びまん延の防止のための指針」の作成例には、以下の項目を盛り込みました。

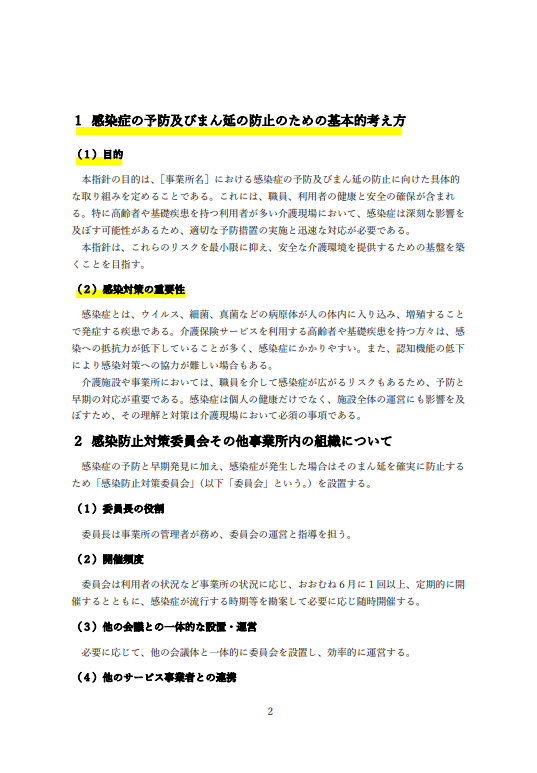

1.感染症の予防及びまん延の防止のための基本的考え方

感染症の予防及びまん延の防止のための基本的考え方の項目と作成例は、以下のとおりです。

目的

本指針の目的は、[事業所名]における感染症の予防及びまん延の防止に向けた具体的な取り組みを定めることである。これには、職員、利用者の健康と安全の確保が含まれる。特に高齢者や基礎疾患を持つ利用者が多い介護現場において、感染症は深刻な影響を及ぼす可能性があるため、適切な予防措置の実施と迅速な対応が必要である。

本指針は、これらのリスクを最小限に抑え、安全な介護環境を提供するための基盤を築くことを目指す。

感染対策の重要性

感染症とは、ウイルス、細菌、真菌などの病原体が人の体内に入り込み、増殖することで発症する疾患である。介護保険サービスを利用する高齢者や基礎疾患を持つ方々は、感染への抵抗力が低下していることが多く、感染症にかかりやすい。また、認知機能の低下により感染対策への協力が難しい場合もある。

介護施設や事業所においては、職員を介して感染症が広がるリスクもあるため、予防と早期の対応が重要である。感染症は個人の健康だけでなく、施設全体の運営にも影響を及ぼすため、その理解と対策は介護現場において必須の事項である。

2.感染対策委員会その他事業所内の組織について

感染防止対策委員会その他事業所内の組織についての作成例は、以下のとおりです。

委員長の役割

委員長は事業所の管理者が務め、委員会の運営と指導を担う。

開催頻度

委員会は利用者の状況など事業所の状況に応じ、おおむね6月に1回以上、定期的に開催するとともに、感染症が流行する時期等を勘案して必要に応じ随時開催する。

他の会議との一体的な設置・運営

必要に応じて、他の会議体と一体的に委員会を設置し、効率的に運営する。

他のサービス事業者との連携

他のサービス事業者と協力し、広範な視野での感染対策を検討することも可能とする。

遠隔会議システムの利用

必要に応じてテレビ電話装置などの遠隔会議システムを使用し、幅広い参加を促進する。

検討事項

委員会は以下の事項について検討し、そこで得た結果は従業者に周知徹底を図る。

- 委員会その他事業所内の組織に関すること

- 感染症の予防及びまん延の防止のための指針の整備に関すること

- 感染防止のための職員研修の内容に関すること

- 感染症について、従業者が相談・報告できる体制整備に関すること

- 感染症が発生した場合、その発生原因などを分析し、得られる情報から再発防止の確実な対策を講じること

- 再発の防止策を講じた際に、その効果についての評価に関すること

一人ケアマネの場合、委員会の開催は難しいです。

解釈通知には、

「居宅介護支援事業所の従業者が1名である場合は、ロ(感染症の予防及びまん延の防止のための指針)を整備することで、委員会を開催しないことも差し支えない。」

と示されています。

一人ケアマネ版の「感染症の予防及びまん延の防止のための指針」ひな形も本記事の最後からダウンロードできます。

3.職員への研修・訓練について

職員への研修・訓練についての項目と作成例は、以下のとおりです。

研修・訓練プログラムの作成

本指針に基づいた研修・訓練プログラムを組織的に作成し、職員教育の徹底を図る。この研修等は、感染症の予防法、感染症の兆候の認識、適切な対応方法に関する内容を含む。

定期的な研修・訓練の実施

すべての職員は、年に少なくとも一度は本研修等を受ける。研修等は、職員の知識とスキルを更新し、感染症防止に関する意識を高めるために重要である。

新規採用者への研修

新規採用される職員には、入職時に必ず本研修を実施する。これにより、新たな職員も事業所の感染症防止に対する方針を理解し、実践する能力を身に付ける。

研修内容の記録

研修の実施内容、日程、参加者などを記録する。

感染症BCP(業務継続計画)の研修、訓練とは、別々に行わないといけませんか?

感染症BCPと感染症の予防及びまん延の防止のための研修、訓練は一体的に実施しても差し支えないとされています。

⒁ 業務継続計画の策定等

引用:指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準について

(中略)

③ 研修の内容は、感染症及び災害に係る業務継続計画の具体的内容を職員間に共有するとともに、平常時の対応の必要性や、緊急時の対応にかかる理解の励行を行うものとする。職員教育を組織的に浸透させていくために、定期的(年1回以上)な教育を開催するとともに、新規採用時には別に研修を実施することが望ましい。また、研修の実施内容についても記録すること。なお、感染症の業務継続計画に係る研修については、感染症の予防及びまん延の防止のための研修と一体的に実施することも差し支えない。 ④ 訓練(シミュレーション)においては、感染症や災害が発生した場合において迅速に行動できるよう、業務継続計画に基づき、事業所内の役割分担の確認、感染症や災害が発生した場合に実践するケアの演習等を定期的(年1回以上)に実施するものとする。なお、感染症の業務継続計画に係る訓練については、感染症の予防及びまん延の防止のための訓練と一体的に実施することも差し支えない。

居宅介護支援事業所のBCP作成例は以下の記事で解説しています。

4.平常時の対策

平常時の対策に関する事項と作成例は、以下のとおりです。

事業所内の衛生管理

事業所内の衛生管理は、感染症の予防における基本である。これには、定期的な清掃、消毒、換気などが含まれる。特に多くの人が触れるドアノブ、手すり、スイッチなどは、消毒用エタノールなどを使用して頻繁に消毒することが望ましい。

また、ノロウイルス感染症の発生時など、感染症に応じた特別な消毒方法の適用も重要である。

ケアにかかる感染対策

ケアに関わる業務では、手洗いや標準的な予防策の徹底が不可欠である。手洗いは、血液、体液、分泌物、排泄物などに触れた後、または手袋を脱いだ後には必ず行う。さらに、感染症の有無に関わらず、湿性生体物質に接する際は、感染の可能性を考慮して適切な保護具(手袋、マスク、ゴーグルなど)を使用することが推奨される。

これらの基本的な予防策は、日常のケア業務において感染リスクを低減する上で非常に重要である。

5.発生時の対応

発生時の対応に関する事項と作成例は、以下のとおりです。

発生状況の把握

感染症が発生した場合、まずはその発生状況を正確に把握する。これには、発症者数、感染の症状、感染が疑われる日時と場所の特定が含まれる。

感染拡大の防止

感染拡大を防ぐためには、感染したと疑われる人々の隔離、共用エリアの消毒、感染者の健康観察が必要である。感染が確認された場合、他者との接触を最小限に抑えるための措置を速やかに実施する。

医療機関や保健所、市町村における事業所関係課等の関係機関との連携

感染症の発生時には、地域の医療機関、保健所、市町村の関係部署との連携が不可欠である。これには、感染の報告、専門的なアドバイスの受け取り、対応策の協議が含まれる。

行政等への報告等

感染症の発生は、関連する法令や規則に基づき、適切な行政機関へ速やかに報告する。報告には、感染者数、感染経路の推定、現在の対策状況などの詳細を含める。

発生時における事業所内の連絡体制や上記の関係機関への連絡体制

感染症発生時の対応を効果的に行うためには、事業所内の連絡体制を整備し、迅速かつ明確な情報共有を行う。これには、緊急連絡網の整備、職員や利用者等への情報提供が含まれる。

⏬感染症の予防及びまん延の防止のための指針(ひな形)のダウンロードはこちら

6.当該指針の閲覧について

当該指針の閲覧についての作成例は、以下のとおりです。

本指針を事業所内に掲示すると共に事業所のホームページに掲載することで、いつでも職員や利用者等が閲覧できるようにする。

7.その他感染症対策の推進について

その他感染症対策の推進についての作成例は、以下のとおりです。

当事業所における感染症対策の取り組みは、その重要性と緊急性を鑑みて、管理者が専任担当者として責任を持つこととする。管理者は、感染症対策のための全ての活動の監督、調整、および実施を担当し、職員への研修、報告体制の整備、対応策の策定など、感染症対策に関連するあらゆる事項について主導的な役割を果たす。

まとめ:感染症の予防及びまん延のため、実効性のある指針を整備しよう

今回は「感染症の予防及びまん延の防止のための指針」の作成例について解説しました。

介護施設や事業所では、職員や利用者の健康と安全を確保するために感染対策が非常に重要です。

今回作成した感染症の予防及びまん延の防止のための指針では、

等が定められています。

今回の記事が、介護サービス事業所の感染対策のお役に立てれば幸いです。

私も今回の作成例(ひな形)を参考に、事業所内での感染対策を整備します!

当サイトで販売しているテンプレートの購入方法は、以下の記事で解説しています。

【編集可能】感染症の予防及びまん延の防止のための指針 ひな形

全ての介護サービス事業所で使用できる「感染症の予防及びまん延の防止のための指針」のひな形(Word)を390円で販売しています。

感染症の予防及びまん延の防止のための指針(サンプル)ダウンロード

一人ケアマネ版「「感染症の予防及びまん延の防止のための指針」ひな形もセットでダウンロードできます。

Wordでの編集可能な「感染症の予防及びまん延の防止のための指針」のひな形の購入方法は、以下のとおりです。

| 決済方法 | 購入方法 | リンク | ||

|---|---|---|---|---|

| 当記事(codoc) | 1.クレジットカード 2.コンビニ払い | 説明はこちら | ブログで購入 | |

| note | 1.クレジットカード 2.キャリア決済(docomo/au /Softbank) 3.PayPay | 説明はこちら | noteで購入 | |

| 銀行振込 | 銀行振込 | 説明はこちら | 銀行振込で購入 | |

テンプレートセットの購入はこちら。

有料記事購入後のテンプレートのダウンロード方法は、こちらをご覧ください。

テンプレートの利用は、すべて購入者様の責任において行っていただくものとします。テンプレートを使用したことによって生じたいかなるトラブルや損失、損害についても、当サイトは一切の責任を負いかねます。

ご購入をもって、上記内容に同意したものとみなします。

コメント