- 高齢者虐待防止対応マニュアルを追加しました。

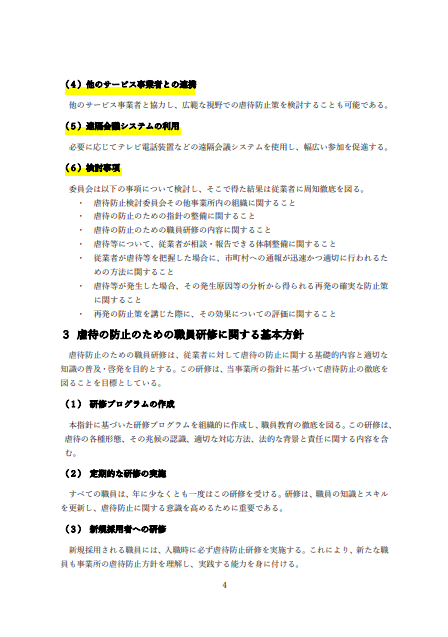

- 虐待防止研修記録簿を追加しました。

こんにちは。居宅介護支援事業所で一人ケアマネをしているヒトケアです。

はじめての方は、「ヒトケアの仕事術」活用ガイドをご覧ください。

「高齢者虐待防止のための指針」をどのように作成すればいいですか?

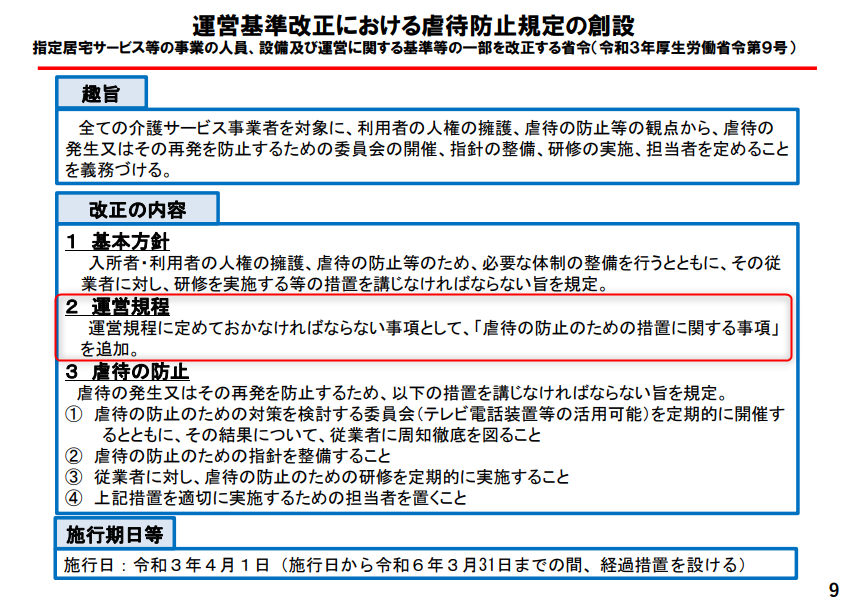

令和3年度介護報酬改定に伴い、全ての介護サービス事業所を対象に、虐待の発生又はその再発を防止するための委員会の開催、指針の整備、研修の実施、担当者を定めることを義務づけられました。

そこで、本記事では「高齢者虐待防止のための指針」の作成例について解説します。

この記事を読むことで、高齢者虐待防止についての理解を深め、指針の整備もスムーズに定めることができます。

「高齢者虐待防止のための指針をどのように作成すればいいか分からない…」

とお悩みの介護サービス事業所の方々にとって、この記事が参考になれば幸いです。

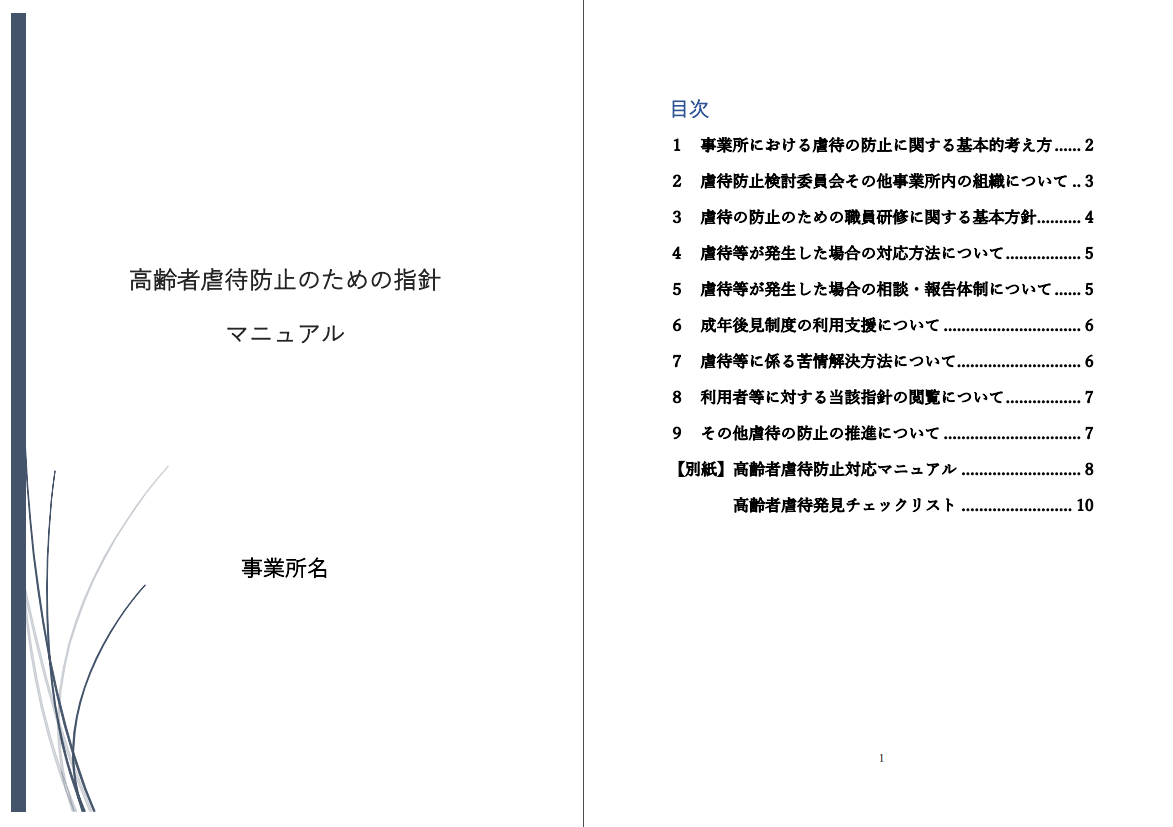

【サンプル】高齢者虐待防止のための指針・マニュアル

\高齢者虐待防止のための指針・マニュアル/

BCP、感染症対策、ハラスメント防止のひな形は、以下の記事からダウンロードできます。

高齢者虐待防止に関する解釈通知の内容

「高齢者虐待防止のための指針」の整備にあたり、まずは令和6年3月に公表された「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準について」(解釈通知)の内容を確認していきましょう。

解釈通知では、「虐待の防止」について以下の記載がされています。

(22)虐待の防止

基準省令第 27 条の2は虐待の防止に関する事項について規定したものである。

虐待は、介護保険法の目的の一つである高齢者の尊厳の保持や、高齢者の人格の尊重に深刻な影響を及ぼす可能性が極めて高く、指定居宅介護支援事業者は虐待の防止のために必要な措置を講じなければならない。

虐待を未然に防止するための対策及び発生した場合の対応等については、「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」(平成 17 年法律第 124 号。以下「高齢者虐待防止法」という。)に規定されているところであり、その実効性を高め、利用者の尊厳の保持・人格の尊重が達成されるよう、次に掲げる観点から指定居宅介護支援事業所における虐待の防止に関する措置を講じるものとする。・虐待の未然防止

指定居宅介護支援事業者は高齢者の尊厳保持・人格尊重に対する配慮を常に心がけながらサービス提供にあたる必要があり、第1条の2の基本方針に位置付けられているとおり、研修等を通じて、従業者にそれらに関する理解を促す必要がある。同様に、従業者が高齢者虐待防止法等に規定する養介護事業の従業者としての責務・適切な対応等を正しく理解していることも重要である。・虐待等の早期発見

指定居宅介護支援事業所の従業者は、虐待等又はセルフ・ネグレクト等の虐待に準ずる事案を発見しやすい立場にあることから、これらを早期に発見できるよう、必要な措置(虐待等に対する相談体制、市町村の通報窓口の周知等)がとられていることが望ましい。

また、利用者及びその家族からの虐待等に係る相談、利用者から市町村への虐待の届出について、適切な対応をすること。・虐待等への迅速かつ適切な対応

虐待が発生した場合には、速やかに市町村の窓口に通報される必要があり、指定居宅介護支援事業者は当該通報の手続が迅速かつ適切に行われ、市町村等が行う虐待等に対する調査等に協力するよう努めることとする。

以上の観点を踏まえ、虐待等の防止・早期発見に加え、虐待等が発生した場合はその再発を確実に防止するために次に掲げる事項を実施するものとする。① 虐待の防止のための対策を検討する委員会(第1号)

「虐待の防止のための対策を検討する委員会」(以下「虐待防止検討委員会」という。)は、虐待等の発生の防止・早期発見に加え、虐待等が発生した場合はその再発を確実に防止するための対策を検討する委員会であり、管理者を含む幅広い職種で構成する。

構成メンバーの責務及び役割分担を明確にするとともに、定期的に開催することが必要である。また、事業所外の虐待防止の専門家を委員として積極的に活用することが望ましい。

一方、虐待等の事案については、虐待等に係る諸般の事情が、複雑かつ機微なものであることが想定されるため、その性質上、一概に従業者に共有されるべき情報であるとは限られず、個別の状況に応じて慎重に対応することが重要である。

なお、虐待防止検討委員会は、他の会議体を設置している場合、これと一体的に設置・運営することとして差し支えない。

また、事業所に実施が求められるものであるが、他のサービス事業者との連携により行うことも差し支えない。また、虐待防止検討委員会は、テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。

この際、個人情報保護委員会・厚生労働省「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」等を遵守すること。虐待防止検討委員会は、具体的には、次のような事項について検討することとする。その際、そこで得た結果(事業所における虐待に対する体制、虐待等の再発防止策等)は、従業者に周知徹底を図る必要がある。

イ 虐待防止検討委員会その他事業所内の組織に関すること

ロ 虐待の防止のための指針の整備に関すること

ハ 虐待の防止のための職員研修の内容に関すること

ニ 虐待等について、従業者が相談・報告できる体制整備に関すること

ホ 従業者が虐待等を把握した場合に、市町村への通報が迅速かつ適切に行われるための方法に関すること

ヘ 虐待等が発生した場合、その発生原因等の分析から得られる再発の確実な防止策に関すること

ト 前号の再発の防止策を講じた際に、その効果についての評価に関すること② 虐待の防止のための指針(第2号)

指定居宅介護支援事業者が整備する「虐待の防止のための指針」には、次のような項目を盛り込むこととする。

イ 事業所における虐待の防止に関する基本的考え方

ロ 虐待防止検討委員会その他事業所内の組織に関する事項

ハ 虐待の防止のための職員研修に関する基本方針

ニ 虐待等が発生した場合の対応方法に関する基本方針

ホ 虐待等が発生した場合の相談・報告体制に関する事項

へ 成年後見制度の利用支援に関する事項

ト 虐待等に係る苦情解決方法に関する事項

チ 利用者等に対する当該指針の閲覧に関する事項

リ その他虐待の防止の推進のために必要な事項③ 虐待の防止のための従業者に対する研修(第3号)

従業者に対する虐待の防止のための研修の内容としては、虐待等の防止に関する基礎的内容等の適切な知識を普及・啓発するものであるとともに、当該指定居宅介護支援事業所における指針に基づき、虐待の防止の徹底を行うものとする。

職員教育を組織的に徹底させていくためには、当該指定居宅介護支援事業者が指針に基づいた研修プログラムを作成し、定期的な研修(年1回以上)を実施するとともに、新規採用時には必ず虐待の防止のための研修を実施することが重要である。

また、研修の実施内容についても記録することが必要である。研修の実施は、事業所内職員研修での研修で差し支えない。④ 虐待の防止に関する措置を適切に実施するための担当者(第4号)

引用:指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準について

指定居宅介護支援事業所における虐待を防止するための体制として、①から③までに掲げる措置を適切に実施するため、担当者を置くことが必要である。

当該担当者としては、虐待防止検討委員会の責任者と同一の従業者が務めることが望ましい。

なお、同一事業所内での複数担当(※)の兼務や他の事業所・施設等との担当(※)の兼務については、担当者としての職務に支障がなければ差し支えない。

ただし、日常的に兼務先の各事業所内の業務に従事しており、利用者や事業所の状況を適切に把握している者など、各担当者としての職務を遂行する上で支障がないと考えられる者を選任すること。

(※) 身体的拘束等適正化担当者、褥瘡予防対策担当者(看護師が望ましい。)、感染対策担当者(看護師が望ましい。)、事故の発生又はその再発を防止するための措置を適切に実施するための担当者、虐待の発生又はその再発を防止するための措置を適切に実施するための担当者

虐待防止に関する解釈通知の主要なポイントは以下のとおりです。

虐待防止に関する解釈通知のポイント

高齢者虐待防止法の実効性を高め、利用者の尊厳の保持・人格の尊重が達成されるよう、次に掲げる観点から虐待防止に関する措置を講じる。

観点

虐待の未然防止

高齢者の尊厳保持や高齢者虐待防止等について、従業者に研修等を通じて理解を促す。

虐待等の早期発見

虐待やセルフ・ネグレクトの事案を早期に発見し、対応する体制を整える。

虐待等への迅速かつ適切な対応

虐待事案発生時には速やかに市町村に通報し、調査等に協力する。

措置

虐待防止検討委員会の設置

指針の整備

研修の実施

専任担当者の設置

解釈通知の内容をしっかり押さえて、高齢者虐待防止のための指針を整備する必要がありますね。

また、運営規程に定めておかなければならない事項として、「虐待の防止のための措置に関する事項」が追加されました。

運営規定に追加されたことにより、重要事項説明書にも虐待の防止のための措置に関する事項の記載が必要になります。

これは漏れがないように気をつけないといけないですね。

居宅介護支援事業所の重要事項説明書に記載すべき項目について知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

高齢者虐待防止のための指針の作成例

ここからは、「高齢者虐待防止のための指針」の作成例について解説します。

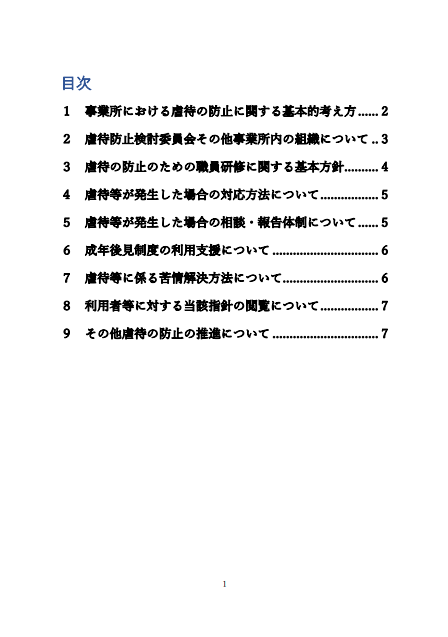

解釈通知には、虐待の防止のための指針には、次のような項目を盛り込むこととするとされています。

1.事業所における虐待の防止に関する基本的考え方

事業所における虐待の防止に関する基本的考え方の項目と作成例は、以下のとおりです。

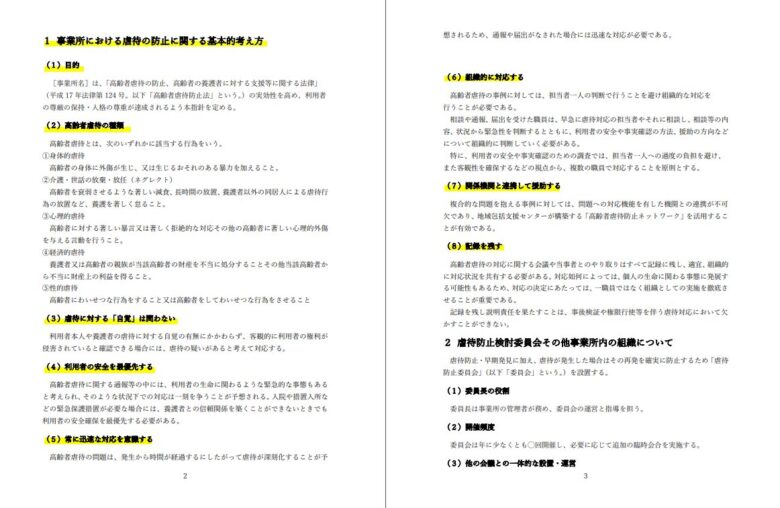

目的

[事業所名]は、「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」(平成 17 年法律第 124 号。以下「高齢者虐待防止法」という。)の実効性を高め、利用者の尊厳の保持・人格の尊重が達成されるよう支援していく。

高齢者虐待の種類

高齢者虐待とは、次のいずれかに該当する行為をいう。

- 身体的虐待

高齢者の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴力を加えること。 - 介護・世話の放棄・放任(ネグレクト)

高齢者を衰弱させるような著しい減食、長時間の放置、養護者以外の同居人による虐待行為の放置など、養護を著しく怠ること。 - 心理的虐待

高齢者に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他の高齢者に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。 - 経済的虐待

養護者又は高齢者の親族が当該高齢者の財産を不当に処分することその他当該高齢者から不当に財産上の利益を得ること。 - 性的虐待

高齢者にわいせつな行為をすること又は高齢者にわいせつな行為をさせること

虐待に対する「自覚」は問わない

利用者本人や養護者の虐待に対する自覚の有無にかかわらず、客観的に利用者の権利が侵害されていると確認できる場合には、虐待の疑いがあると考えて対応する。

利用者の安全を最優先する

高齢者虐待に関する通報等の中には、利用者の生命に関わるような緊急的な事態もあると考えられ、そのような状況下での対応は一刻を争うことが予想される。入院や措置入所などの緊急保護措置が必要な場合には、養護者との信頼関係を築くことができないときでも利用者の安全確保を最優先する必要がある。

常に迅速な対応を意識する

高齢者虐待の問題は、発生から時間が経過するにしたがって虐待が深刻化することが予想されるため、通報や届出がなされた場合には迅速な対応が必要である。

組織的に対応する

高齢者虐待の事例に対しては、担当者一人の判断で行うことを避け組織的な対応を行うことが必要である。

相談や通報、届出を受けた職員は、早急に虐待対応の担当者やそれに相談し、相談等の内容、状況から緊急性を判断するとともに、利用者の安全や事実確認の方法、援助の方向などについて組織的に判断していく必要がある。

特に、利用者の安全や事実確認のための調査では、担当者一人への過度の負担を避け、また客観性を確保するなどの視点から、複数の職員で対応することを原則とする。

関係機関と連携して援助する

複合的な問題を抱える事例に対しては、問題への対応機能を有した機関との連携が不可欠であり、地域包括支援センターが構築する「高齢者虐待防止ネットワーク」を活用することが有効である。

記録を残す

高齢者虐待の対応に関する会議や当事者とのやり取りはすべて記録に残し、適宜、組織的に対応状況を共有する必要がある。対応如何によっては、個人の生命に関わる事態に発展する可能性もあるため、対応の決定にあたっては、一職員ではなく組織としての実施を徹底させることが重要である。

記録を残し説明責任を果たすことは、事後検証や権限行使等を伴う虐待対応において欠かすことができない。

2.虐待防止検討委員会その他事業所内の組織に関する事項

虐待防止検討委員会その他事業所内の組織に関する事項と作成例は、以下のとおりです。

委員長の役割

委員長は事業所の管理者が務め、委員会の運営と指導を担う。

開催頻度

委員会は年に少なくとも◯回開催し、必要に応じて追加の臨時会合を実施する。

他の会議との一体的な設置・運営

必要に応じて、他の会議体と一体的に委員会を設置し、効率的に運営する。

他のサービス事業者との連携

他のサービス事業者と協力し、広範な視野での虐待防止策を検討することも可能である。

遠隔会議システムの利用

必要に応じてテレビ電話装置などの遠隔会議システムを使用し、幅広い参加を促進する。

検討事項

委員会は以下の事項について検討し、そこで得た結果は従業者に周知徹底を図る。

- 虐待防止検討委員会その他事業所内の組織に関すること

- 虐待の防止のための指針の整備に関すること

- 虐待の防止のための職員研修の内容に関すること

- 虐待等について、従業者が相談・報告できる体制整備に関すること

- 従業者が虐待等を把握した場合に、市町村への通報が迅速かつ適切に行われるための方法に関すること

- 虐待等が発生した場合、その発生原因等の分析から得られる再発の確実な防止策に関すること

- 再発の防止策を講じた際に、その効果についての評価に関すること

3.虐待の防止のための職員研修に関する基本方針

虐待の防止のための職員研修に関する基本方針の項目と作成例は、以下のとおりです。

研修プログラムの作成

本指針に基づいた研修プログラムを組織的に作成し、職員教育の徹底を図る。この研修は、虐待の各種形態、その兆候の認識、適切な対応方法、法的な背景と責任に関する内容を含む。

定期的な研修の実施

すべての職員は、年に少なくとも一度はこの研修を受ける。研修は、職員の知識とスキルを更新し、虐待防止に関する意識を高めるために重要である。

新規採用者への研修

新規採用される職員には、入職時に必ず虐待防止研修を実施する。これにより、新たな職員も事業所の虐待防止方針を理解し、実践する能力を身に付ける。

研修内容の記録

研修の実施内容、日程、参加者などを記録する。

虐待防止研修記録簿のダウンロードはこちら。

4.虐待等が発生した場合の対応方法に関する基本方針

虐待等が発生した場合の対応方法に関する基本方針の項目と作成例は、以下のとおりです。

迅速な報告

虐待が疑われる場合、職員は高齢者虐待防止法に基づく通報義務を遵守し、ただちに管理者や指定された担当者に報告する。同時に、地域包括支援センターに速やかに通報する。

事実確認の協力

地域包括支援センターによる事実確認に全面的に協力する。これには、関係者の面談や証拠の収集などが含まれる。

被虐待者の保護

虐待が確認された場合、被虐待者の安全確保と心理的サポートを最優先に行う。必要に応じて追加の医療介護サービス等を提供する。

養護者の支援

虐待が養護者によって行われた場合、養護者もまた支援を必要としている可能性があることを認識し、適切な支援を検討する。これには、介護疲れ、経済的問題、医療的課題など、虐待の背景にある複数の要因を考慮する。

虐待者が職員の場合

虐待者が職員であることが判明した場合は、厳正に対処する。これには、必要に応じて懲戒処分や法的措置の実施も含まれる。

⏬高齢者虐待防止のための指針・マニュアル(ひな形)のダウンロードはこちら

5.虐待等が発生した場合の相談・報告体制に関する事項

虐待等が発生した場合の相談・報告体制に関する事項の項目と作成例は、以下のとおりです。

相談窓口の設置

虐待に関する相談や報告を行うための専門窓口を設置する。

報告内容の適切な扱い

報告された情報は慎重に取り扱い、個人情報の保護に配慮しながら適切に管理する。

報告者へのサポート

報告者に対して適切なフォローアップとサポートを提供し、報告による不利益が生じないように配慮する。

6.成年後見制度の利用支援に関する事項

成年後見制度の利用支援に関する事項の作成例は、以下のとおりです。

判断能力の不十分な高齢者の権利擁護のため、成年後見制度について利用者や家族に情報提供を行うとともに社会福祉協議会等の適切な相談窓口を案内する。

7.虐待等に係る苦情解決方法に関する事項

虐待等に係る苦情解決方法に関する事項の項目と作成例は、以下のとおりです。

苦情受付窓口の設置

虐待に関する苦情を受け付ける専用窓口を設置する。この窓口は、利用者が自由に利用でき、安心して相談できるような環境で運営される。

苦情の迅速な対応

受け付けた苦情に対しては迅速に対応し、事実関係の調査を行う。必要に応じて、適切な対応や措置を講じる。

透明性の保持

苦情の処理過程は透明性を持ち、利用者や職員に適宜情報を提供する。ただし、個人情報には十分配慮する。

解決策の検討と実施

苦情に基づいて適切な解決策を検討し、必要に応じて実施する。これには、職員の再教育、業務プロセスの見直し、または他の適切な措置が含まれる。

苦情処理の記録と評価

苦情の処理過程と結果は記録し、これを基に虐待防止のためのシステムやプロセスの改善を図る。

8.利用者等に対する当該指針の閲覧に関する事項

利用者等に対する当該指針の閲覧に関する事項の作成例は、以下のとおりです。

本指針を事業所内に掲示すると共に事業所のホームページに掲載することで、いつでも利用者や家族が閲覧できるようにする。

9.その他虐待の防止の推進のために必要な事項

その他虐待の防止の推進のために必要な事項の作成例は、以下のとおりです。

当事業所における高齢者虐待防止の取り組みは、その重要性と緊急性を鑑みて、管理者が専任担当者として責任を持つこととする。管理者は、虐待防止のための全ての活動の監督、調整、および実施を担当し、職員への研修、報告体制の整備、対応策の策定など、虐待防止に関連するあらゆる事項について主導的な役割を果たす。

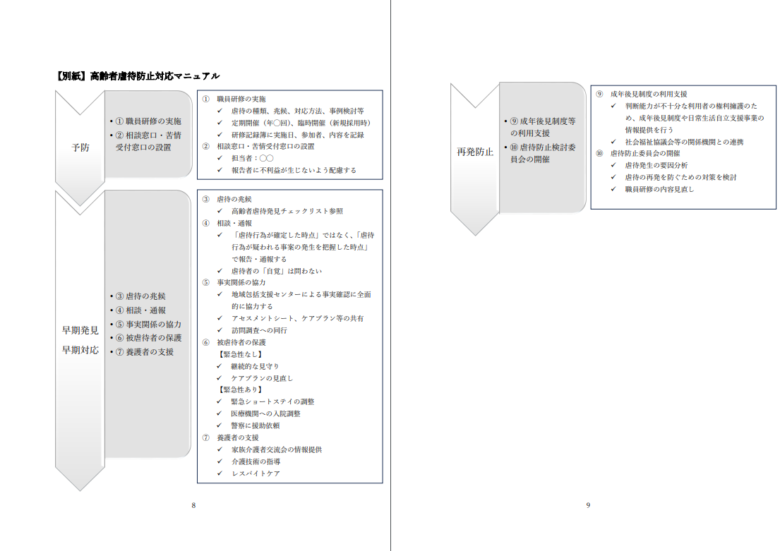

【別紙】高齢者虐待防止対応マニュアル

高齢者虐待防止のための指針の別紙として「高齢者虐待防止対応マニュアル」を追加しました。

高齢者虐待防止対応マニュアルは、高齢者虐待防止のための指針に沿い、以下の3段階に分けて構成しました。

- 予防

- ① 職員研修の実施

- ② 相談窓口・苦情受付窓口の設置

- 早期発見・早期対応

- ③ 虐待の兆候※高齢者虐待発見チェックリスト参照

- ④ 相談・通報

- ⑤ 事実関係の協力

- ⑥ 被虐待者の保護

- ⑦ 養護者の支援

- 再発防止

- ⑩ 虐待防止検討委員会の開催

- ⑩ 虐待防止検討委員会の開催

【高齢者虐待防止対応マニュアル】

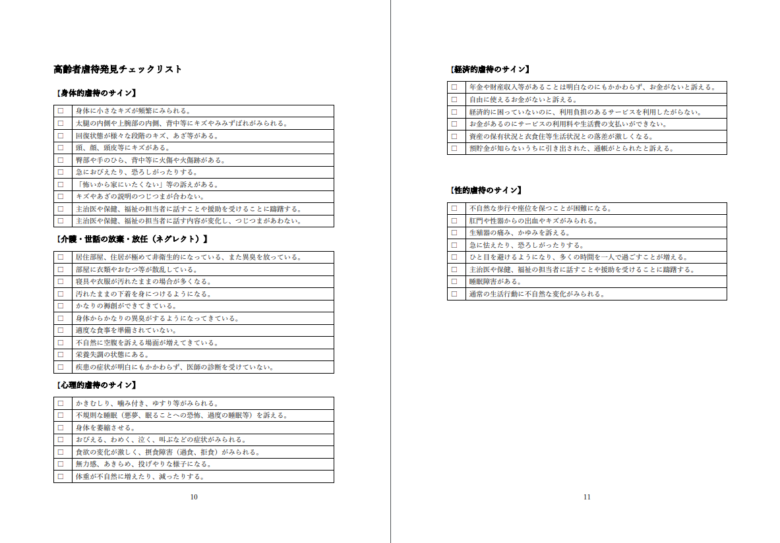

【高齢者虐待発見チェックリスト】

まとめ:高齢者虐待防止のため、実効性のある指針を整備しよう

今回は「高齢者虐待防止のための指針」の作成例について解説しました。

高齢者虐待は深刻な問題であり、その予防と対策は非常に重要です。

この記事では、虐待の種類の明確化、教育と研修、緊急時の対応手順、苦情処理方法など、実効性のある指針とマニュアルのひな形を紹介しました。

今回の記事が、高齢者虐待防止のための具体的な指針を作成する際の参考になれば幸いです。

私も今回の記事を参考に、実効性のある指針とマニュアルを作成します!

【編集可能】高齢者虐待防止のための指針・マニュアル ひな形 ダウンロード

全ての介護サービス事業所で使用できる「高齢者虐待防止のための指針・マニュアル」のひな形(Word)を490円で販売しています。

【サンプル】高齢者虐待防止のための指針・マニュアル

有料記事内に虐待防止研修記録簿も追加しました。

Wordでの編集可能な「高齢者虐待防止のための指針・マニュアル」のひな形の購入方法は、以下のとおりです。

| 決済方法 | 購入方法 | リンク | ||

|---|---|---|---|---|

| 当記事(codoc) | 1.クレジットカード 2.コンビニ払い | 説明はこちら | ブログで購入 | |

| note | 1.クレジットカード 2.キャリア決済(docomo/au /Softbank) 3.PayPay | 説明はこちら | noteで購入 | |

| 銀行振込 | 銀行振込 | 説明はこちら | 銀行振込で購入 | |

テンプレートセットの購入はこちら。

有料記事購入後のテンプレートのダウンロード方法は、こちらをご覧ください。

テンプレートの利用は、すべて購入者様の責任において行っていただくものとします。テンプレートを使用したことによって生じたいかなるトラブルや損失、損害についても、当サイトは一切の責任を負いかねます。

ご購入をもって、上記内容に同意したものとみなします。

コメント