身体拘束を行わないための指針をどう作成すれば良いでしょうか?

身体拘束は、利用者の行動を制限し、身体的・精神的に重大な影響を及ぼすおそれがあります。

利用者の尊厳を守り、安全で質の高い介護サービスを提供するためには、身体拘束を行わないための明確な方針と具体的な指針が必要です。

そこで今回の記事では、居宅介護支援事業所や介護現場ですぐに活用できる「身体拘束等の適正化のための指針」のテンプレートを紹介します。

テンプレートには【短期入所・多機能系版】と【居宅・訪問系版】の2種類を用意しています。

「身体拘束等の適正化のための指針」の作成でお悩みの方は、ぜひ最後までご覧ください。

\身体的拘束等の適正化のための指針/

身体拘束適正化への取り組みについては、以下の記事をご覧ください。

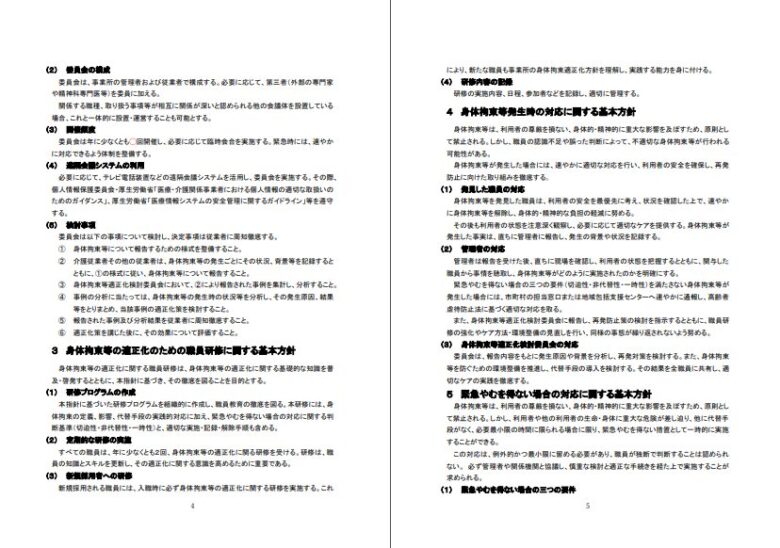

身体拘束等の適正化のための指針の作成例

今回作成した「身体拘束等の適正化のための指針」の項目は以下のとおりです。

1 事業所における身体拘束等の適正化に関する基本的考え方

身体拘束は、利用者の行動を制限し、身体的・精神的に重大な影響を及ぼす。その結果、利用者の尊厳の保持と自立を阻害するなど、深刻な弊害をもたらす恐れがある。

そのため、利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為(以下「身体拘束等」という。)を行ってはならない。

事業所は、身体拘束等を回避するための環境整備とケアの工夫を継続し、職員が適切な対応を行えるよう研修や代替手段の検討を徹底する。

(1)身体拘束等の具体例

身体拘束とは「本人の行動の自由を制限すること」であり、次のような行為が具体例として挙げられる。

- 移動の制限

- 一人歩きしないように、車いすやいす、ベッドに体幹や四肢をひも等で縛る。

- 転落を防ぐために、ベッドに体幹や四肢をひも等で縛る。

- 自分で降りられないように、ベッドをサイドレールで囲む。

- 医療処置を理由とする拘束

- 点滴・経管栄養等のチューブを抜かないように、四肢をひも等で縛る。

- 皮膚をかきむしらないように、手指の機能を制限するミトン型の手装具をつける。

- 座位・立位の制限

- 車いすやいすからずり落ちたり、立ち上がったりしないように、Y字型拘束帯や腰ベルト、車いすテーブルをつける。

- 立ち上がる能力のある人の立ち上がりを妨げるようないすを使用する。

- 衣服による制限

- 脱衣やオムツ外しを防ぐために、つなぎ服(介護衣)を着せる。

- 他者への影響を理由とした制限

- 他の利用者への迷惑行為を防ぐために、ベッド等に体幹や四肢をひも等で縛る。

- 薬物による行動の制限

- 行動を落ち着かせるために、向精神薬を過剰に服用させる。

- 隔離

- 自分の意思で開けることができない居室等に隔離する。

(2) 身体拘束等の弊害

身体拘束等は、利用者の身体・精神・社会的な側面に深刻な影響を及ぼす。主な弊害は以下のとおりである。

- 身体的な影響:筋力低下、関節拘縮、褥瘡、誤嚥のリスク増加

- 精神的な影響:強い不安感、抑うつ、認知症の進行

- 社会的な影響:利用者・家族の不信感増加、介護の質の低下

(3) 身体拘束等の原則禁止

身体拘束等は、利用者の尊厳を害し、自立を阻害するなどの重大な弊害をもたらすため、原則として行わない。

職員の業務の都合や介護の効率化を目的とした身体拘束等は、いかなる場合も認められない。

(4) 代替手段の検討

身体拘束等をやむを得ず行う前に、まず代替手段を検討し、拘束を回避する方法を最大限追求する必要がある。

多職種間でのアセスメントや、外部専門家との連携を通じて、利用者の行動の背景を探り、可能な限り拘束を回避するケア方法を追求する。

例外的に身体拘束等を行った場合でも、その解除に向けた創意工夫を継続し、拘束を必要としない環境の実現を目指す。

(5) 緊急やむを得ない場合の対応

利用者や他の利用者の生命や身体を保護するため、緊急やむを得ない場合に限り、一時的に身体拘束等を行うことができる。

ただし、以下の 3 要件をすべて満たした場合に限る。

- 切迫性:利用者や他者の生命・身体に重大な危険が差し迫っている。

- 非代替性:他に有効な手段がなく、身体拘束等を回避できない。

- 一時性:必要最小限の時間のみ実施し、速やかに解除する。

緊急やむを得ず身体拘束等を行う場合には、その態様および時間、その際の本人の心身の状況等を記録する。

(6) 組織全体での取り組み

身体拘束等の廃止・防止は、事業所全体で一丸となって取り組むべき課題である。

管理者を含む全職員が共通の認識を持ち、適正化に向けた取り組みを推進する必要がある。

- 職員研修の定期的な実施

- 身体拘束等適正化検討委員会の設置

- トップのリーダーシップの強化

これらを通じて、身体拘束等を防止するための職場環境の整備に取り組む。

2 身体拘束等適正化検討委員会その他事業所内の組織に関する事項※短期入所系・多機能系版のみ

身体拘束等の適正化を推進し、適切なケアの提供を実現するため、「身体拘束等適正化検討委員会」(以下「委員会」という。)を設置する。

委員会は、身体拘束等の防止と適正化に関する方策を検討し、事業所全体での取り組みを推進するとともに、やむを得ず発生した身体拘束等の再発防止策を確実に講じることを目的とする。

(1) 委員長の役割

委員長は事業所の管理者が務め、委員会の運営および指導を担う。委員長は、委員会の決定事項を適切に事業所内に反映させる責任を持つ。

(2) 委員会の構成

委員会は、事業所の管理者および従業者で構成する。必要に応じて、第三者(外部の専門家や精神科専門医等)を委員に加える。

関係する職種、取り扱う事項等が相互に関係が深いと認められる他の会議体を設置している場合、これと一体的に設置・運営することも可能とする。

(3) 開催頻度

委員会は年に少なくとも◯回開催し、必要に応じて臨時会合を実施する。緊急時には、速やかに対応できるよう体制を整備する。

(4) 遠隔会議システムの利用

必要に応じて、テレビ電話装置などの遠隔会議システムを活用し、委員会を実施する。

その際、個人情報保護委員会・厚生労働省「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」等を遵守する。

(5) 検討事項

委員会は以下の事項について検討し、決定事項は従業者に周知徹底する。

- 身体拘束等について報告するための様式を整備すること。

- 介護従業者その他の従業者は、身体拘束等の発生ごとにその状況、背景等を記録するとともに、整備された様式に従い、身体拘束等について報告すること。

- 身体拘束等適正化検討委員会において、報告された事例を集計し、分析すること。

- 事例の分析に当たっては、身体拘束等の発生時の状況等を分析し、その発生原因、結果等をとりまとめ、当該事例の適正化策を検討すること。

- 報告された事例及び分析結果を従業者に周知徹底すること。

- 適正化策を講じた後に、その効果について評価すること。

3 身体拘束等の適正化のための職員研修に関する基本方針※短期入所系・多機能系版のみ

身体拘束等の適正化に関する職員研修は、身体拘束等の適正化に関する基礎的な知識を普及・啓発するとともに、本指針に基づき、その徹底を図ることを目的とする。

(1) 研修プログラムの作成

本指針に基づいた研修プログラムを組織的に作成し、職員教育の徹底を図る。本研修には、身体拘束の定義、影響、代替手段の実践的対応に加え、緊急やむを得ない場合の対応に関する判断基準(切迫性・非代替性・一時性)と、適切な実施・記録・解除手順も含める。

(2) 定期的な研修の実施

すべての職員は、年に少なくとも2回、身体拘束等の適正化に関る研修を受ける。研修は、職員の知識とスキルを更新し、その適正化に関する意識を高めるために重要である。

(3) 新規採用者への研修

新規採用される職員には、入職時に必ず身体拘束等の適正化に関する研修を実施する。これにより、新たな職員も事業所の身体拘束適正化方針を理解し、実践する能力を身に付ける。

(4) 研修内容の記録

研修の実施内容、日程、参加者などを記録し、適切に管理する。

4 身体拘束等発生時の対応に関する基本方針

【短期入所・多機能系版】

身体拘束等は、利用者の尊厳を損ない、身体的・精神的に重大な影響を及ぼすため、原則として禁止される。しかし、職員の認識不足や誤った判断によって、不適切な身体拘束等が行われる可能性がある。

身体拘束等が発生した場合には、速やかに適切な対応を行い、利用者の安全を確保し、再発防止に向けた取り組みを徹底する。

(1) 発見した職員の対応

身体拘束等を発見した職員は、利用者の安全を最優先に考え、状況を確認した上で、速やかに身体拘束等を解除し、身体的・精神的な負担の軽減に努める。

その後も利用者の状態を注意深く観察し、必要に応じて適切なケアを提供する。身体拘束等が発生した事実は、直ちに管理者に報告し、発生の背景や状況を記録する。

(2) 管理者の対応

管理者は報告を受けた後、直ちに現場を確認し、利用者の状態を把握するとともに、関与した職員から事情を聴取し、身体拘束等がどのように実施されたのかを明確にする。

緊急やむを得ない場合の三つの要件(切迫性・非代替性・一時性)を満たさない身体拘束が発生した場合には、市町村の担当窓口または地域包括支援センターへ速やかに通報し、高齢者虐待防止法に基づく適切な対応を取る。

また、身体拘束等適正化検討委員会に報告し、再発防止策の検討を指示するとともに、職員研修の強化やケア方法・環境整備の見直しを行い、同様の事態が繰り返されないよう努める。

(3) 身体拘束等適正化検討委員会の対応

委員会は、報告内容をもとに発生原因や背景を分析し、再発対策を検討する。また、身体拘束等を防ぐための環境整備を推進し、代替手段の導入を検討する。その結果を全職員に共有し、適切なケアの実践を徹底する。

【居宅・訪問系版】

在宅介護の場面においても、身体拘束等は原則として禁止されている。しかし、家族が適切な介護方法を知らず、やむを得ず身体拘束を行ってしまう場合がある。

そのため、利用者宅で身体拘束等を発見した場合、家族に適切な介護方法を助言し、改善を促す。

(1) 発見した職員の対応

家族による身体拘束等を発見した場合は、直ちに事業所の管理者へ報告するとともに、関係者と情報を共有する。

また、関係するサービス提供事業所や医療機関とも連携し、家族が適切な介護を行える環境を整えることが重要である。

(2) 地域包括支援センターとの連携

高齢者虐待防止法に基づき、市町村の虐待防止担当窓口または地域包括支援センターへ速やかに通報し、適切な支援策を講じる。

(3) 家族に対する支援

管理者または担当者は、家族と面談し、身体拘束等の影響について説明し、適切な介護方法を助言する。

家族が介護負担のために身体拘束等を行っている場合は、負担軽減のための介護サービス(デイサービス、ショートステイ等)を提案する。

5 緊急やむを得ない場合の対応に関する基本方針

身体拘束等は、利用者の尊厳を損ない、身体的・精神的に重大な影響を及ぼすため、原則として禁止される。しかし、利用者や他の利用者の生命・身体に重大な危険が差し迫り、他に代替手段がなく、必要最小限の時間に限られる場合に限り、緊急やむを得ない措置として一時的に実施することができる。

この対応は、例外的かつ最小限に留める必要があり、職員が独断で判断することは認められない。 必ず管理者や関係機関と協議し、慎重な検討と適正な手続きを経た上で実施することが求められる。

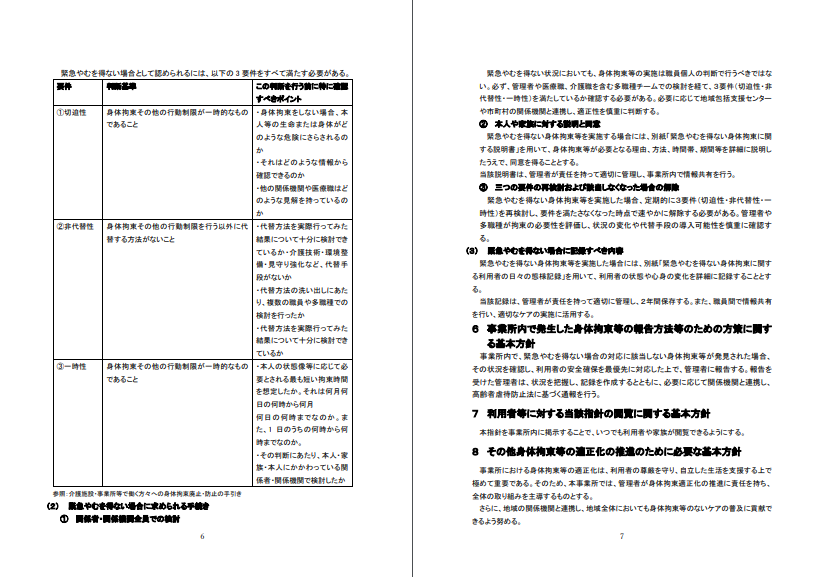

(1) 緊急やむを得ない場合の三つの要件

緊急やむを得ない場合として認められるには、以下の3要件をすべて満たす必要がある。

| 要件 | 判断基準 | この判断を行う前に特に確認すべきポイント |

|---|---|---|

| 切迫性 | 本人または他の入所者等の生命または身体が危険にさらされる可能性が著しく高いこと | ・身体拘束をしない場合、本人等の生命または身体がどのような危険にさらされるのか ・それはどのような情報から確認できるのか ・他の関係機関や医療職はどのような見解を持っているのか |

| 非代替性 | 身体拘束その他の行動制限を行う以外に代替する方法がないこと | ・代替方法を実際行ってみた結果について十分に検討できているか ・介護技術・環境整備・見守り強化など、代替手段がないか ・代替方法の洗い出しにあたり、複数の職員や多職種での検討を行ったか |

| 一時性 | 身体拘束その他の行動制限が一時的なものであること | ・本人の状態像等に応じて必要とされる最も短い拘束時間を想定したか。それは何月何日の何時から何月何日の何時までなのか。また、1日のうちの何時から何時までなのか。 ・その判断にあたり、本人・家族・本人にかかわっている関係者・関係機関で検討したか |

(2) 緊急やむを得ない場合に求められる手続き

① 関係者・関係機関全員での検討

緊急やむを得ない状況においても、身体拘束等の実施は職員個人の判断で行うべきではない。必ず、管理者や医療職、介護職を含む多職種チームでの検討を経て、3要件(切迫性・非代替性・一時性)を満たしているか確認する必要がある。必要に応じて地域包括支援センターや市町村の関係機関と連携し、適正性を慎重に判断する。

② 本人や家族に対する説明と同意

緊急やむを得ない身体拘束等を実施する場合には、別紙「緊急やむを得ない身体拘束に関する説明書」を用いて、身体拘束等が必要となる理由、方法、時間帯、期間等を詳細に説明したうえで、同意を得ることとする。当該説明書は、管理者が責任を持って適切に管理し、事業所内で情報共有を行う。

ダウンロード:身体拘束に関する説明書・態様記録

③ 三つの要件の再検討および該当しなくなった場合の解除

緊急やむを得ない身体拘束等を実施した場合、定期的に3要件(切迫性・非代替性・一時性)を再検討し、要件を満たさなくなった時点で速やかに解除する必要がある。

管理者や多職種が拘束の必要性を評価し、状況の変化や代替手段の導入可能性を慎重に確認する。

(3) 緊急やむを得ない場合に記録すべき内容

緊急やむを得ない身体拘束等を実施した場合には、別紙「緊急やむを得ない身体拘束に関する利用者の日々の態様記録」を用いて、利用者の状態や心身の変化を詳細に記録することとする。

当該記録は、管理者が責任を持って適切に管理し、2年間保存する。また、職員間で情報共有を行い、適切なケアの実施に活用する。

6 事業所内で発生した身体拘束等の報告方法等のための方策に関する基本方針

事業所内で、緊急やむを得ない場合の対応に該当しない身体拘束等が発見された場合、その状況を確認し、利用者の安全確保を最優先に対応した上で、管理者に報告する。

報告を受けた管理者は、状況を把握し、記録を作成するとともに、必要に応じて関係機関と連携し、高齢者虐待防止法に基づく通報を行う。

7 利用者等に対する当該指針の閲覧に関する基本方針

本指針を事業所内に掲示することで、いつでも利用者や家族が閲覧できるようにする。

8 その他身体拘束等の適正化の推進のために必要な基本方針

事業所における身体拘束等の適正化は、利用者の尊厳を守り、自立した生活を支援する上で極めて重要である。そのため、本事業所では、管理者が身体拘束適正化の推進に責任を持ち、全体の取り組みを主導するものとする。

さらに、地域の関係機関と連携し、地域全体においても身体拘束等のないケアの普及に貢献できるよう努める。

【ダウンロード】身体拘束等の適正化のための指針テンプレート

今回紹介した 身体拘束等の適正化のための指針テンプレートは390円でダウンロード可能です。

身体拘束等の適正化のための指針テンプレートの購入方法は、以下のとおりです。

| 決済方法 | 購入方法 | リンク | ||

|---|---|---|---|---|

| 当記事(codoc) | 1.クレジットカード 2.コンビニ払い | 説明はこちら | ブログで購入 | |

| note | 1.クレジットカード 2.キャリア決済(docomo/au /Softbank) 3.PayPay | 説明はこちら | noteで購入 | |

| 銀行振込 | 銀行振込 | 説明はこちら | 銀行振込で購入 | |

テンプレートセットの購入はこちら。

有料記事購入後のテンプレートのダウンロード方法は、こちらをご覧ください。

テンプレートの利用は、すべて購入者様の責任において行っていただくものとします。テンプレートを使用したことによって生じたいかなるトラブルや損失、損害についても、当サイトは一切の責任を負いかねます。

ご購入をもって、上記内容に同意したものとみなします。

コメント