「居宅介護支援事業所からの契約解除のポイント」と「契約解除通知書」を追加しました。

こんにちは。居宅介護支援事業所で一人ケアマネをしているヒトケアです。

はじめての方は、「ヒトケアの仕事術」活用ガイドをご覧ください。

居宅介護支援事業所の契約書には、どのような内容を記載すれば良いのでしょうか?

居宅介護支援事業所における契約書は、利用者との間で提供されるサービスの内容や範囲、責任と義務、そしてお互いの権利を明確にする重要なツールです。

契約書を適切に準備することは、事業所の運営において基盤となる部分であり、利用者との信頼関係を築く上でも重要な役割を果たします。

そこで今回の記事では、私が作成した居宅介護支援事業所の契約書ひな型を例にして、契約書に記載すべき内容とその詳細について解説します。

\居宅介護支援事業所契約書/

契約書・重要事項説明書・個人情報使用同意書を一冊にまとめたセットは、以下の記事からダウンロードできます。

1.契約書の意義

そもそも契約書はなぜ必要なのでしょうか?

契約書は単に形式的な文書ではなく、介護サービス提供の基盤となる重要なツールとなります。

契約書の目的、内容、および役割は以下のとおりです。

- 目的

サービス提供者と利用者間の具体的な契約内容を正式に文書化することにより、双方の権利と義務を明確にします。これにより、両当事者が契約条件を明確に理解し、合意に基づいて行動できるようになることが目的です。 - 内容

契約書には、サービスの提供条件、契約期間、費用、解約条件、責任範囲など、具体的な契約条項が記載されています。これにより、サービスの詳細が明確化され、何が期待され、どのような責任が伴うかが双方に理解されます。 - 役割

契約書は正式な契約文書として機能し、サービス提供の法的根拠を提供します。万が一、トラブルが発生した場合には、この契約書が問題解決のための基準として活用され、紛争の公正な解決を支援します。

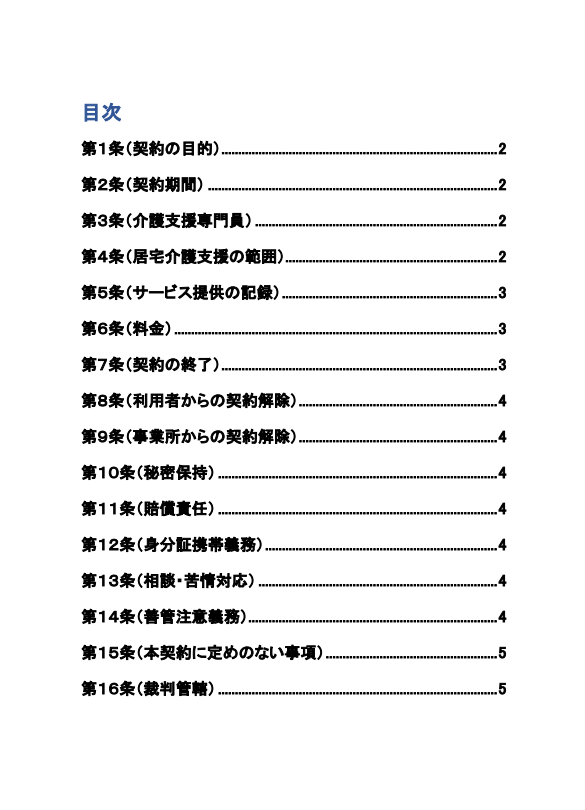

2.居宅介護支援事業所の契約書に記載すべき事項

居宅介護支援事業所における契約書には、以下のような記載項目があります。

ひな型の文言は、利用者にとって分かりやすい表現にすることを意識しました。

表題

はじめに、契約書の表題(タイトル)を記載します。

前文

契約書の前文には、

- 利用者の氏名

- 事業者の名称

- 本文の内容にて居宅介護支援の契約を締結する旨

を記載します。

第1条(契約の目的)

「契約の目的」として、居宅介護支援を適切に提供するための内容を記載します。

第2条(契約期間)

「契約期間」として、契約の開始日及び満了日を記載します。

第3条(介護支援専門員)

事業者が、担当の介護支援専門員を任命する旨を記載します。

担当の介護支援専門員の氏名は重要事項説明書に記載しています。

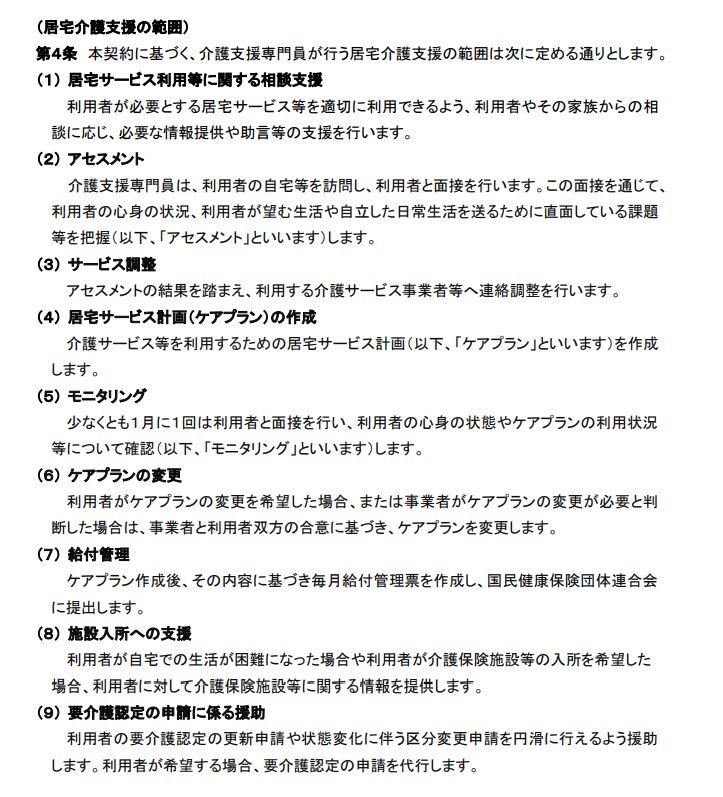

第4条(居宅介護支援の範囲)

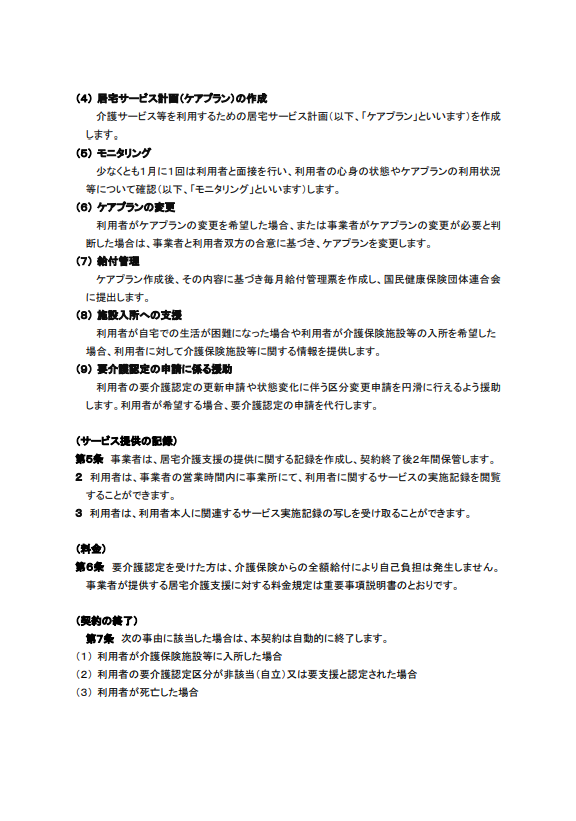

「居宅介護支援の範囲」として、以下の内容を記載しています。

(1) 居宅サービス利用等に関する相談支援

(2) アセスメント

(3) サービス調整

(4) 居宅サービス計画(ケアプラン)の作成

(5) モニタリング

(6) ケアプランの変更

(7) 給付管理

(8) 施設入所への支援

(9) 要介護認定の申請に係る援助

ケアマネの役割や相談できる内容の説明は、イラスト付きパンフレットを活用すると有効です。

ダウンロードは以下からどうぞ。

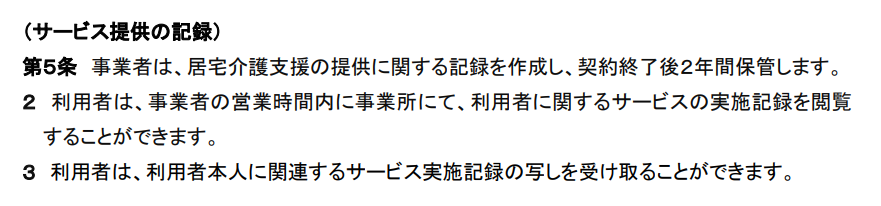

第5条(サービス提供の記録)

サービス提供の記録として、以下の内容を記載しています。

- 記録の保管期間

- 記録の閲覧

- 記録の写しの交付

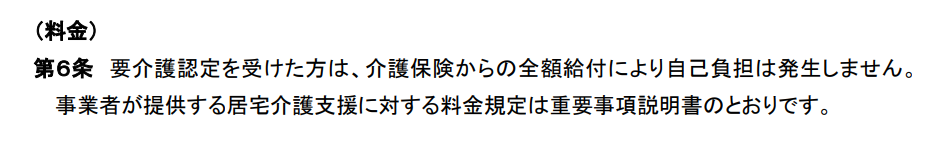

第6条(料金)

居宅介護支援の「料金」について、以下の内容を記載しています。

- 自己負担は発生しない

- 料金の詳細は重要事項説明書に記載

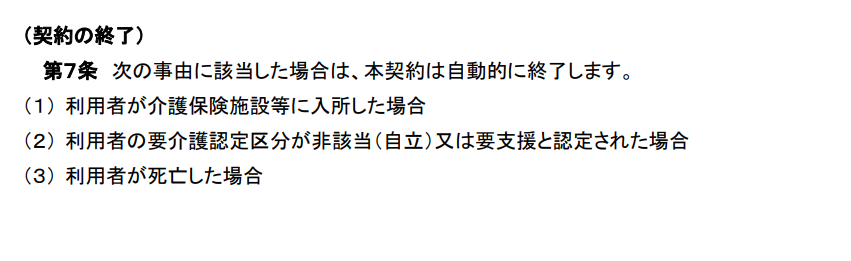

第7条(契約の終了)

「契約の終了」に該当する事由として、以下の記載をしています。

- 利用者が介護保険施設等に入所した場合

- 利用者の要介護認定区分が非該当(自立)又は要支援と認定された場合

- 利用者が死亡した場合

第8条(利用者からの契約解除)

「利用者からの契約解除」として、文書で通知することで、いつでも解約可能であることを記載しています。

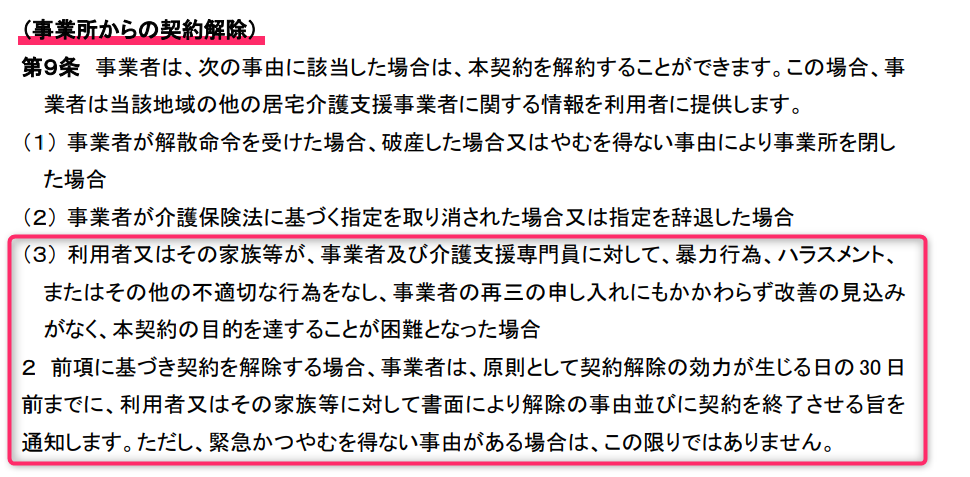

第9条(事業所からの契約解除)

「事業所からの契約解除」の事由として、以下の記載をしています。

(1)事業所を閉鎖した場合

(2)指定の取り消し又は指定を辞退した場合

(3)ハラスメント等によって本契約の目的を達することが困難となった場合

事業者やケアマネの身を守るためにも(3)を明記することは重要ですね。

第10条(秘密保持)

「秘密保持」について、以下の記載をしています。

- 正当な理由がない限り第三者に漏らすことはない

- 守秘義務は契約終了後も継続される

第11条(賠償責任)

事業者による利用者への「賠償責任」について、記載をしています。

第12条(身分証携帯義務)

「身分証携帯義務」として、介護支援専門員は常に身分証を携帯し、利用者や家族から要求があった場合は、いつでも提示する旨を記載しています。

第13条(相談・苦情対応)

「相談・苦情対応」として、相談や苦情の専用窓口の設置して速やかに対応する旨を記載しています。

第14条(善管注意義務)

「善管注意義務」に関しての記載をしています。

「善管注意義務」とは何ですか?

善管注意義務とは、事業者が利用者から委託された業務を行う際に、法令を遵守し、一般的な良い管理者として求められる注意を払って業務を行うべき義務のことを指します。

この義務は、事業者が責任を持ってサービスを提供することを保証し、利用者の安全とサービスの質を守るための法的な要求です。

介護サービスでいえば、事業者はケアプランの策定や実施、介護サービスの管理において、常に利用者の利益を考慮し、適切なケアが行われるよう努めなければなりません。

第15条(本契約に定めのない事項)

「本契約に定めのない事項」に関しての記載をしています。

第16条(裁判管轄)

万が一、訴訟が必要となった場合、利用者の所在地を管轄する裁判所を第一審の管轄裁判所として記載しています。

後文

後文として本書2通を作成し、利用者、事業者が記名のうえ各1通を保有する旨を記載しています。

日付・住所・署名

契約書の最後に事業者、利用者双方の「住所」「氏名」を記載します。

あれ!押印欄がないですね。

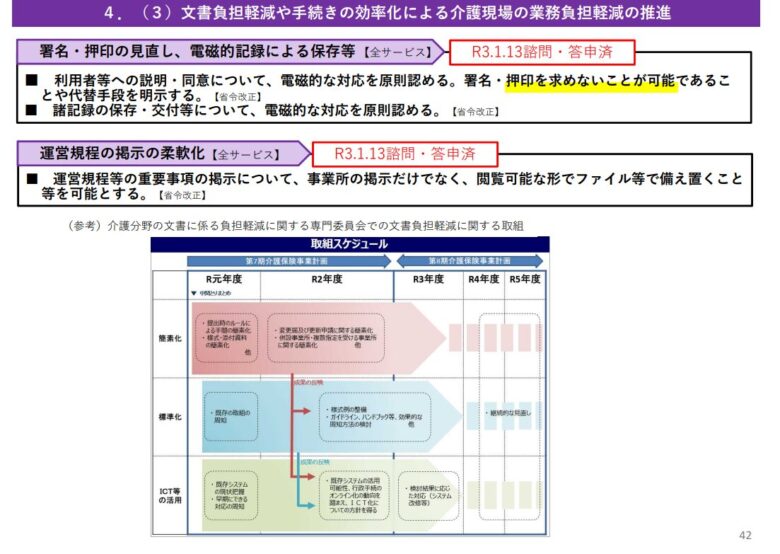

令和3年度介護報酬改定において、「文書負担軽減や手続きの効率化による介護現場の業務負担軽減の推進」として、利用者等への説明・同意について署名、押印を求めないことが可能であるとされました。

また、令和5年2月21日、河野太郎デジタル相の記者会見においても、

「契約時に認め印を押すということは省略可能である」

と明言しています。

上記の理由から、本契約書のひな型には押印欄を削除しました。

押印がなくなれば、利用者、事業者の双方にとって負担が減りますね!

3.居宅介護支援事業所 契約書の説明方法

契約書を利用者に説明する際には、以下のポイントを押さえて説明することで、利用者が内容を十分に理解し、安心して契約できます。

今回紹介している居宅介護支援契約書ひな形を例に説明方法を解説します。

1. 契約書の概要説明

- 目的と重要性: 契約書は、利用者と事業者の間で提供されるサービス内容や条件を明確にし、双方の権利と義務を保障するためのものであることを伝えます。

- 全体構成: 目次を示し、各項目がどのような内容で構成されているかを簡単に説明します。

2. 各条項の具体的な説明

- 第1条(契約の目的)

- この契約は、利用者が尊厳を保ち、有する能力に応じて自立した日常生活を送れるよう支援することを説明します。

- 第2条(契約期間)

- 契約期間は具体的にいつから始まり、どのような条件で更新されるかを説明します。

- 第3条(介護支援専門員)

- 担当のケアマネージャーがどのように選定され、どのような役割を果たすかを説明します。

- 第4条(居宅介護支援の範囲):

- 提供される具体的なサービス内容(相談支援、アセスメント、ケアプラン作成、モニタリング、給付管理など)を説明します。

- 第5条(サービス提供の記録):

- サービス提供に関する記録がどのように保管され、利用者がそれを閲覧できることを説明します。

- 第6条(料金):

- 料金体系や支払い方法について説明します。特に、介護保険適用の場合の自己負担が発生しない点を強調します。

- 第7条(契約の終了):

- 契約がどのような条件で終了するか(介護保険施設への入所、要介護認定の変更、死亡など)を説明します。

- 第8条(利用者からの契約解除):

- 利用者が契約を解除する手続きについて説明します。

- 第9条(事業所からの契約解除):

- 事業者が契約を解除する場合の条件と手続きを説明します。

- 第10条(秘密保持):

- 利用者の個人情報の取り扱いについて、どのように守秘義務を遵守するかを説明します。

- 第11条(賠償責任):

- 事業者の賠償責任について説明します。

- 第12条(身分証携帯義務):

- ケアマネージャーが身分証を携帯する義務について説明します。

- 第13条(相談・苦情対応):

- 相談窓口や苦情対応の方法について説明します。

- 第14条(善管注意義務):

- 事業者が法令を遵守し、善良なる管理者としての義務を果たすことを説明します。

- 第15条(本契約に定めのない事項):

- 契約に定めのない事項が生じた場合の対応について説明します。

- 第16条(裁判管轄):

- 裁判管轄について説明します。

3. 質問の受け付け

契約書の各項目について質問があるかどうかを確認し、利用者の疑問に丁寧に回答します。

4. 同意と署名

契約内容について同意が得られたことを確認したうえで、署名を求めます。

例:契約書の説明の仕方

「この契約書は、当事業所が提供するサービスの内容や条件を明確にするためのものです。まず、契約の目的や期間についてお話しし、その後に具体的なサービス内容や料金体系についてご説明します。こちらの項目について何かご質問があれば、遠慮なくおっしゃってください。」

4.居宅介護支援事業所からの契約解除のポイント

利用者さんや家族からのハラスメントを理由に、居宅介護支援事業所から契約解除をすることはできるのでしょうか?

契約書の定めに基づき正当な理由と手続きを踏めば、契約解除は可能です。

たとえば、今回紹介している居宅介護支援事業所の契約書ひな形には、以下の記載がされています。

上記のとおり、当該契約書の第9条では「事業所が契約を解除できる具体的な事由」が明示されています。

なかでも、利用者やその家族によるハラスメント行為が「本契約の目的を達することが困難となった場合」に該当する場合には、事業所の判断で契約を終了させることが可能です。

ただし、この条項を適用するには、以下のような点に留意しながら慎重に手続きを進める必要があります。

1. 十分な根拠を示すための記録

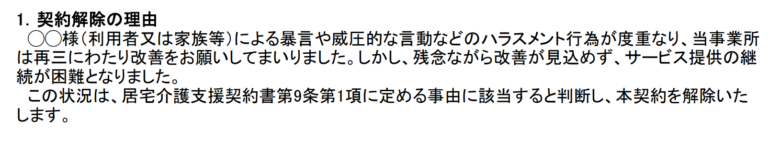

ハラスメント行為が契約解除の正当な理由となるかどうかを客観的に判断するためには、日時、場所、具体的な言動などをしっかり記録しておくことが不可欠です。

たとえば、以下のポイントを記録すると後々のトラブル回避に役立ちます。

- ハラスメントが起きた正確な日時・場所

- どのような言葉や態度があったか(暴言や威圧的行為など)

- 事業所側が注意・警告をした内容と回数

- 面談や話し合いの際の記録(参加者、発言内容など)

面談や注意喚起の場では、できるだけ複数のスタッフが立ち会いましょう。第三者が同席することで、感情的な衝突を抑えられ、記録の信頼性も高まります。

2. 事前の警告と改善の機会

契約書ひな形には「再三の申し入れにもかかわらず改善の見込みがない場合」と明記されています。

したがって、いきなり契約解除に踏み切るのではなく、まずは文書や面談などで「ハラスメント行為をやめてほしい」と改善を求めることが必要です。

以下の手順を踏むと、トラブルを最小限に抑えることができます。

- 口頭または文書でハラスメント行為の中止を要請する。

- 再度行為があった場合、書面等で注意喚起し、今後改善がない場合は契約解除の可能性がある旨を伝える。

- 必要に応じて、地域包括支援センターや保険者等と連携し、組織的に対応する。

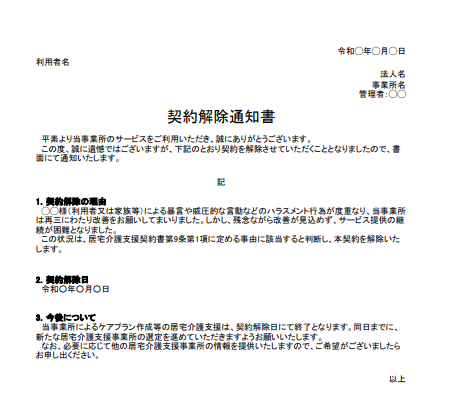

3. 書面(契約解除通知書)での通知

契約書ひな形にも記載されているとおり、原則として契約解除の30日前までに書面(契約解除通知書)で通知することが求められます。

書面通知では、解除理由、解除日、今後のスケジュールなどを明確に示すことが重要です。

契約解除通知書のひな形を作成しましたので、参考にしてください。

契約解除通知書のダウンロードはこちら。

前文

契約解除の理由

契約解除日

今後について

契約解除通知書の受取が拒否される可能性がある場合、内容証明郵便を利用する方法が有効です。内容証明郵便は、送付した文書の内容と発送日を証明できるため、受取拒否された場合でも法的に通知が到達したとみなされます。

4. 他の居宅介護支援事業所の情報提供

サービス提供困難時の対応について、居宅介護支援の運営基準では、次のように定められています。

(サービス提供困難時の対応)

引用:指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準

第六条 指定居宅介護支援事業者は、当該事業所の通常の事業の実施地域(当該指定居宅介護支援事業所が通常時に指定居宅介護支援を提供する地域をいう。以下同じ。)等を勘案し、利用申込者に対し自ら適切な指定居宅介護支援を提供することが困難であると認めた場合は、他の指定居宅介護支援事業者の紹介その他の必要な措置を講じなければならない。

この規定は、事業所側が適切な居宅介護支援を提供できないと判断した場合に、他の指定居宅介護支援事業者を紹介するなどして、利用者が必要なサービスを継続して受けられるよう配慮する義務を定めたものです。

ハラスメント行為によって業務の継続が困難になった場合も、「サービス提供が困難」と判断される可能性があります。

そのため、次の居宅介護支援事業所の情報提供やケアマネジャーへの引き継ぎなどの対応をしていきましょう。

5. トラブル回避のためのポイント

以下の点を事前に確認し、説明することで、後々のトラブルを防ぐことができます。

- 契約書の重要事項を十分に説明し、利用者や家族等が「ハラスメント行為があれば解除される」ことを理解・同意しているか確認する。

- 行為の程度や回数を客観的に判断する。単発的な怒りの爆発と、継続的な暴言・暴力では対応が異なるため、必要に応じて再度話し合いの場を設ける。

- 深刻なハラスメントや身体的暴力がある場合は、弁護士や警察など外部機関への相談も検討する。

- 感情的にならず、事実に基づいた冷静な対応を心がける。

5.居宅介護支援事業所契約書・契約解除通知書 ひな型 ダウンロード

今回紹介した居宅介護支援事業所契約書のひな型(390円)は、こちらから購入可能です。

居宅介護支援事業所契約書のひな型の購入方法は、以下のとおりです。

| 決済方法 | 購入方法 | リンク | ||

|---|---|---|---|---|

| 当記事(codoc) | 1.クレジットカード 2.コンビニ払い | 説明はこちら | ブログで購入 | |

| note | 1.クレジットカード 2.キャリア決済(docomo/au /Softbank) 3.PayPay | 説明はこちら | noteで購入 | |

| 銀行振込 | 銀行振込 | 説明はこちら | 銀行振込で購入 | |

テンプレートセットの購入はこちら。

有料記事購入後のテンプレートのダウンロード方法は、こちらをご覧ください。

テンプレートの利用は、すべて購入者様の責任において行っていただくものとします。テンプレートを使用したことによって生じたいかなるトラブルや損失、損害についても、当サイトは一切の責任を負いかねます。

ご購入をもって、上記内容に同意したものとみなします。

コメント