こんにちは。居宅介護支援事業所で一人ケアマネをしているヒトケアです。

はじめての方は、「ヒトケアの仕事術」活用ガイドをご覧ください。

令和6年度の介護報酬改定が施行されましたが、必要な対応ができているか心配です。

令和6年度介護報酬改定が施行され、ケアマネの皆さんは新たなルールへの適応を迫られています。

行政からは、日々、介護報酬改定に伴う情報が入りますが、

「本当にこれで大丈夫だろうか…」

と、不安を感じている方も少なくないでしょう。

そこで今回の記事では、「令和6年度介護報酬改定後に居宅介護支援事業所がやるべきこと」をテーマに、以下の7つの重要項目について解説します。

今回の記事を読んで、令和6年度からの居宅介護支援事業所の運営に対する不安を解消しましょう。

令和6年度介護報酬改定で導入された新たな減算に関しては、以下の記事をご覧ください。

1.運営規程の変更

令和6年度介護報酬改定で運営規程の変更が必要なのですか?

令和6年度から「虐待の防止のための措置に関する事項」の記載が必須となります。

「虐待の防止のための措置」に関しては、令和6年3月31日までは経過措置期間とされていましたが、令和6年4月1日から完全義務化されました。

さらに、虐待の防止のための措置については、運営基準において運営規程に定めるべき事項として明記されています。

(運営規程)

引用元:指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準

第十八条 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程(以下「運営規程」という。)として次に掲げる事項を定めるものとする。

一 事業の目的及び運営の方針

二 職員の職種、員数及び職務内容

三 営業日及び営業時間

四 指定居宅介護支援の提供方法、内容及び利用料その他の費用の額

五 通常の事業の実施地域

六 虐待の防止のための措置に関する事項

七 その他運営に関する重要事項

運営規程における「虐待の防止のための措置に関する事項」の記載例

「虐待の防止のための措置に関する事項」は、運営規程にどのように記載すれば良いですか?

以下の記載例を参考にしてください。

(虐待の防止のための措置に関する事項)

第◯条 事業所は、利用者の人権の擁護・虐待等の防止のため次の措置を講ずるものとする。

一 虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等の活用可能)を定期的に開催するとともに、その結果について従業者に十分に周知する。

二 虐待の防止のための指針を整備する。

三 従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施する。

四 前三号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置く。

「虐待防止のための措置に関する事項」の追加に伴う運営規程の変更届の提出

運営規程に「虐待防止のための措置に関する事項」を追加した後は、保険者に変更届を提出する必要があるのでしょうか?

私が調べた限りでは、以下の地域では変更届の提出は不要でした。

ご自身の地域での対応については、確認をしましょう。

2.重要事項説明書の変更

令和6年度介護報酬改定によって、重要事項説明書に記載すべき内容を教えてください。

虐待防止のための措置は、運営規程に記載すべき事項となっていることから、重要事項説明書への記載も必須となります。

また、オンラインモニタリングを行う場合は、そのメリット・デメリットを含め十分に説明したうえで、重要事項説明書にチェック欄を設けるなどの対応をしましょう。

その他の変更点としては、

- 居宅介護支援費

- 加算(入院時情報連携加算)

の単位数も変更となりましたので、修正が必要となります。

担当中の利用者に対しては、「重要事項説明書変更同意書」の説明、交付が必要です。

令和6年度版の重要事項説明書及び変更同意書のひな型は、以下の記事からダウンロードできます。

3.居宅介護支援費(Ⅰ)または(Ⅱ)への変更

令和6年度介護報酬改定により、居宅介護支援費(Ⅱ)算定要件が変更になりました。

- 令和5年度まで

- ICT(AIを含む)の活用または事務職員の配置

- 令和6年度から

- ケアプランデータ連携システムの活用及び事務職員の配置

保険者への「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」の提出

令和6年度からは居宅介護支援費(Ⅱ)の算定要件を満たせないので(Ⅰ)に戻します。

その場合は保険者に「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」の届出が必要でしょうか?

その点について、X(旧Twitter)を通じて調査を行いました。

結果は以下の通りです。

保険者によって対応が異なるのですね。

私の地域では提出が必要なのか、確認してみます!

介護ソフトにおける「居宅介護支援費」の登録変更

居宅介護支援費が(Ⅰ)または(Ⅱ)に変更することで、他に対応することはありますか?

お使いの介護ソフトも(Ⅰ)または(Ⅱ)への登録変更が必要です。

保険者に居宅介護支援費の変更届を提出した後に、介護ソフトの居宅介護支援費が変更していない場合、全て返戻となる可能性があります。

意外と見落としがちですね…。

気をつけます。

4.業務継続計画の策定等

令和6年度よりBCP(業務継続計画)の策定及び研修・訓練の実施が義務化されました。

これらを実施していない場合、どうなるのでしょうか?

BCPの策定及び研修・訓練が未実施の場合、「業務継続計画未実施減算」が適用されます。

※居宅介護支援については、令和7年4月1日から適用

| 名称 | 対象サービス | 単位数 |

|---|---|---|

| 業務継続計画未実施減算 | 施設・居住系サービス | 所定単位数の100分の3に相当する単位数を減算 |

| その他のサービス ※居宅介護支援はこちら | 所定単位数の100分の1に相当する単位数を減算 | |

| 【算定要件】 ◯以下の基準に適合していない場合 ・感染症や非常災害の発生時におけるBCP(業務継続計画)を策定すること ・当該業務継続計画に従い必要な措置を講ずること ※ 令和7年3月31日までの間、感染症の予防及びまん延の防止のための指針の整備及び非常災害に関する具体的計画の策定を行っている場合には、減算を適用しない。 ※訪問系サービス、福祉用具貸与、居宅介護支援については、令和7年3月31日までの間、減算を適用しない。 | ||

居宅介護支援は令和7年度まで減算が適用されないのですね!

(まだBCPを策定しなくても良いかな…)

減算が適用されない場合でも、BCP等の取り組みが義務化された事実に変わりはありません。

居宅介護支援事業所も令和6年度からBCPの策定及び研修、訓練を実施していきましょう。

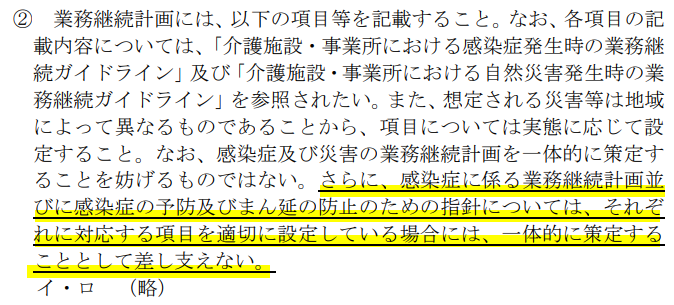

5.感染症の予防及びまん延の防止のための措置

令和6年度から、感染症の予防及びまん延の防止のための措置も義務化されました。

- 感染対策委員会の開催※おおむね6月に1回以上、定期的に開催すること

- 感染症の予防及びまん延の防止のための指針の整備

- 研修の実施※年1回以上。研修の実施内容についても記録すること。

- 訓練(シミュレーション)の実施

“一人ケアマネ”の場合でも、委員会は開催する必要がありますか?

「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準について」(解釈通知)において、居宅介護支援事業所の従業者が1名である場合は、感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備することで、委員会を開催しないことも差し支えないとされています。

また、感染症BCPと感染症の予防及びまん延の防止のための指針については、それぞれに対応する項目を適切に設定している場合には、一体的に策定して差し支えないとされています。

介護報酬改定のたびにやるべきことが増えるからこそ、合理的な取り組みをしていきたいですね。

感染症の予防及びまん延の防止のための指針のひな形は、以下の記事からダウンロード可能です。

6.虐待の防止のための措置

令和6年度より、虐待の防止のための措置も義務化されました。

- 虐待防止検討委員会の設置

- 虐待の防止のための指針の整備

- 虐待の防止のための職員研修※年1回以上

- 専任担当者の設置※虐待防止検討委員会の責任者と同一の従業者が務めることが望ましい。

虐待の防止のための措置が講じられていない場合、基本報酬が減算されます。

| 名称 | 単位数 | 算定要件 |

|---|---|---|

| 高齢者虐待防止措置未実施減算 | 所定単位数の100分の1に相当する単位数を減算 | ◯虐待の発生又はその再発を防止するための以下の措置が講じられていない場合 ・虐待防止検討委員会の開催※テレビ電話も可 ・指針の整備 ・研修の実施 ・担当者の設置 |

業務継続計画未実施減算と違い、高齢者虐待防止措置未実施減算は居宅介護支援も令和6年度から適用されるのですね。

高齢者虐待防止のための指針・マニュアルのひな形は、以下の記事からダウンロード可能です。

7.身体的拘束を行う場合の記録

身体的拘束等の更なる適正化を図る観点から、指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準について(解釈通知)に、以下の内容が追記されました。

③ 身体的拘束等の原則禁止や身体的拘束等を行う場合の記録(第2の2号及び第2の3号)基準第 13 条第2の2号及び第2の3号は、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならず、緊急やむを得ない場合に身体的拘束等を行う場合にあっても、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならないこととしたものである。

引用元:指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準について

また、緊急やむを得ない理由については、切迫性、非代替性及び一時性の3つの要件を満たすことについて、組織等としてこれらの要件の確認等の手続きを極めて慎重に行うこととし、その具体的な内容について記録しておくことが必要である。

なお、基準省令第 29 条第2項の規定に基づき、当該記録は、2年間保存しなければならない。

身体的拘束等に関しての解釈通知の要点は、

・身体的拘束等の原則禁止

・緊急やむを得ない場合の詳細な記録

・当該記録の2年間の保持

ということですね。

身体拘束適正化への取り組みについては、以下の記事で詳しく解説しています。

【まとめ】令和6年度介護報酬改定の変更点を理解して、適切な事業所運営を行おう!

今回の記事では、「令和6年度介護報酬改定後に居宅介護支援事業所がやるべきこと」として、以下の7つの重要項目について解説しました。

日々の利用者支援がしっかりと行われていても、手続き等に不備があった場合、減算の対象となってしまいます。

そのような事態を避けるために、今回解説した令和6年度介護報酬改定に伴うやるべきことを理解したうえで、適正な事業運営を行っていきましょう。

正確な知識を持つことで不安も解消できますね!

私も令和6年度介護報酬改定の内容を把握して、必要な手続き等を行っていきます。

当サイトで販売しているテンプレートの購入方法は、以下の記事で解説しています。

コメント