「福祉用具の貸与・販売の選択制に関するQ&A」の項目を追加しました。

こんにちは。居宅介護支援事業所で一人ケアマネをしているヒトケアです。

はじめての方は、「ヒトケアの仕事術」活用ガイドをご覧ください。

福祉用具の貸与と販売の選択制導入によって、ケアマネは何をすれば良いのでしょうか?

令和6年度介護報酬改定に伴い、福祉用具の提供方法に大きな変更が行われました。

利用者の経済的な負担軽減及び介護保険制度の持続可能性の確保等の観点から、以下の福祉用具に関して、貸与または販売の選択制が導入されました。

この選択制の福祉用具の提供にあたっては、福祉用具専門相談員やケアマネジャーは利用者に対して適切なアドバイスや情報提供が重要になります。

さらに利用者の選択に当たっては、多職種からの意見や利用者の身体状況等を踏まえて提案する必要があります。

そこで今回の記事では、貸与・販売の選択可能な福祉用具と選択制導入に伴い求められる対応について詳しく解説します。

今回の記事を通じて、福祉用具の貸与・販売の選択制についての理解を深めていきましょう。

令和6年度介護報酬改定における居宅介護支援の改定内容は、以下の記事で詳しく解説しています。

- 【貸与・販売の選択可能な福祉用具】

- 【福祉用具の貸与・販売の選択制導入に伴い求められる対応】

- 【福祉用具の貸与・販売の選択制に関するQ&A】

- 問99:貸与・販売の選択制導入以前の利用者について

- 問100:施行日(令和6年4月1日)以降の福祉用具専門相談員のモニタリング時期について

- 問101:利用者の選択に当たっての必要な情報について

- 問102:担当する介護支援専門員がいない利用者について

- 問103:情報提供の記録方法について

- 問104:選択制の対象福祉用具の販売後の取り扱いについて

- 問112:医師への照会について

- 問113:居宅サービス計画等の見直し又は継続理由の記載について

- 問3:モニタリングの実施時期の日付について

- 問4:モニタリングの実施時期について

- 問5:選択制の対象となる福祉用具の購入後の対応について

- 問6:リハビリテーション専門職による医学的所見の取得について

- 問7:医学的所見の取得方法及び様式について

- 問8:貸与の継続または販売への移行を提案する場合における医学的所見の取得について

- 問9:選択制対象福祉用具の中古品の販売について

- 問10:貸与から販売へ切り替える際、当該福祉用具の販売が終了している場合の対応について

- 【まとめ】福祉用具の貸与・販売の選択制を理解して利用者に適切な提案をしよう

【貸与・販売の選択可能な福祉用具】

令和6年度介護報酬改定により、貸与・販売の選択が可能となる福祉用具は以下の3種目となります。

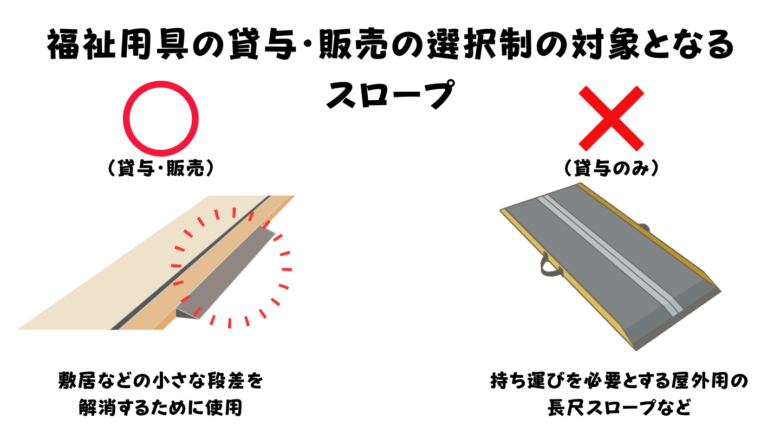

スロープ

貸与・販売の選択制の対象となる「スロープ」は、主に敷居などの小さな段差を解消するために使用され、頻繁な持ち運びを必要としないものを指します。

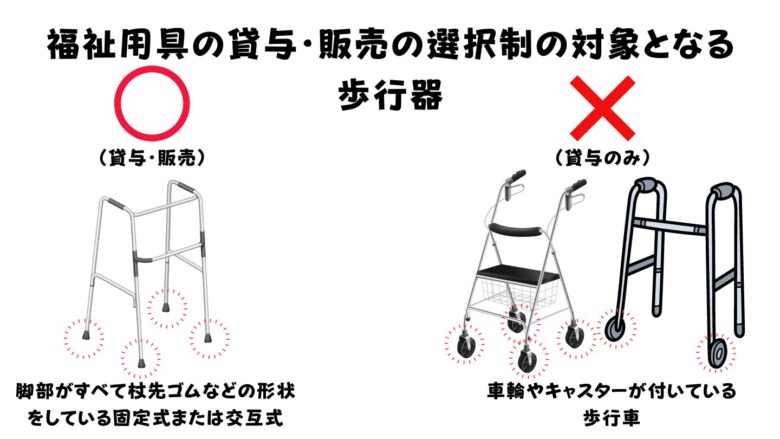

歩行器

貸与・販売の選択制の対象となる「歩行器」とは、脚部がすべて杖先ゴムなどの形状をしている固定式または交互式の歩行器のことを指します。

そのため車輪やキャスターが付いている歩行車は対象外となります。

歩行補助つえ

貸与・販売の選択制の対象となる「歩行補助つえ」は以下のタイプに限られます。

- カナディアン・クラッチ

- ロフストランド・クラッチ

- プラットホームクラッチ

- 多点杖

【福祉用具の貸与・販売の選択制導入に伴い求められる対応】

選択制の対象福祉用具の提供に当たり、福祉用具専門相談員又はケアマネジャーは、利用者に対して以下の対応を行うこととされています。

貸与と販売のいずれかを利用者が選択できることの説明

選択制の対象福祉用具の提供に当たっては、福祉用具専門相談員又はケアマネジャーが、利用者に対して

- 貸与又は販売のいずれかを選択できること

- 貸与、販売におけるメリット、デメリット

等を十分に説明する必要があります。

利用者の選択に当たって必要な情報の提供

利用者が福祉用具の貸与・販売を選択するに当たり、必要な情報を提供する必要があります。

「必要な情報」とは、どういったものが考えられますか?

厚生労働省より公表された令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)の問101において、利用者の選択に当たって必要な情報の提供に関して、以下の内容が挙げられています。

- 利用者の身体状況の変化の見通しに関する医師やリハビリテーション専門職等から聴取した意見

- サービス担当者会議等における多職種による協議の結果を踏まえた生活環境等の変化や福祉用具の利用期間に関する見通し

- 貸与と販売それぞれの利用者負担額の違い

- 長期利用が見込まれる場合は販売の方が利用者負担額を抑えられること

- 短期利用が見込まれる場合は適時適切な福祉用具に交換できる貸与が適していること

- 国が示している福祉用具の平均的な利用月数(※)

- 固定用スロープ:13.2ヶ月

- 歩行器 :11.0ヶ月

- 単点杖 :14.6ヶ月

- 多点杖 :14.3ヶ月

医師や専門職の意見、利用者の身体状況等を踏まえ提案

利用者が福祉用具の貸与・販売を選択するに当たっては、福祉用具専門相談員やケアマネジャーだけでなく、医師や専門職の意見、利用者の身体状況等を踏まえたうえで提案を行うこととされています。

選択制の福祉用具貸与をケアプランに位置づけるために、追加で医師に照会するのですか?

選択制の対象福祉用具の提案に伴う主治医への照会については、令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)の問112にて、

『追加で医師に照会することが望ましいが、主治医意見書や診療情報提供書、アセスメント等の情報から利用者の心身の状況を適切に把握した上で、貸与・販売の選択に必要な情報が得られているのであれば、必ずしも追加の照会は要しない』

と回答されています。

主治医意見書やアセスメント等で利用者の状況を把握できていれば、医師への追加の照会は必須ではないということですね。

貸与・販売後に福祉用具専門相談員に求められる対応

上記に加え、福祉用具専門相談員に関しては、以下の対応も求められます。

- 〈貸与後〉

- 利用開始後少なくとも6月以内に一度モニタリングを実施し、貸与継続の必要性を検討

- 〈販売後〉

- 特定福祉用具販売計画の目標の達成状況を確認

- 利用者等からの要請等に応じて、福祉用具の使用状況を確認し、必要な場合は、使用方法の指導や修理等を行うよう努める

- 商品不具合時の連絡先を情報提供

さらに、福祉用具専門相談員がモニタリング結果の記録を介護支援専門員に交付することも義務付けられました。

福祉用具専門相談員さんも大変ですね…。

【福祉用具の貸与・販売の選択制に関するQ&A】

令和6年3月15日、厚生労働省より公表された

から、福祉用具の貸与・販売の選択制に関する内容をお伝えします。

問99:貸与・販売の選択制導入以前の利用者について

- Q厚生労働大臣が定める特定福祉用具販売に係る特定福祉用具の種目及び厚生労働大臣が定める特定介護予防福祉用具販売に係る特定介護予防福祉用具の種目(平成11 年厚生省告示第 94号)第7項~第9項にそれぞれ掲げる「スロープ」「歩行器」「歩行補助つえ」(以下、「選択制の対象福祉用具」という)を施行日以前より貸与している利用者は、施行日以後に特定福祉用具販売を選択することができるのか。

- A

貴見のとおりである。なお、利用者が販売を希望する場合は福祉用具貸与事業者、特定

福祉用具販売事業者、居宅介護支援事業者において適切に連携すること。

問100:施行日(令和6年4月1日)以降の福祉用具専門相談員のモニタリング時期について

- Q施行日以降より選択制の対象福祉用具の貸与を開始した利用者へのモニタリング時期はいつになるのか。

- A

施行日以後に貸与を開始した利用者に対しては、利用開始時から6月以内に少なくとも1回モニタリングを実施することとしているが、施行日以前の利用者に対しては、利用者ごとに適時適切に実施すること。

問101:利用者の選択に当たっての必要な情報について

- Q問 101 福祉用具専門相談員又は介護支援専門員が提供する利用者の選択に当たって必要な情報とはどういったものが考えられるか。

- A

利用者の選択に当たって必要な情報としては、

・ 利用者の身体状況の変化の見通しに関する医師やリハビリテーション専門職等から聴取した意見

・ サービス担当者会議等における多職種による協議の結果を踏まえた生活環境等の変化や福祉用具の利用期間に関する見通し

・ 貸与と販売それぞれの利用者負担額の違い

・ 長期利用が見込まれる場合は販売の方が利用者負担額を抑えられること

・ 短期利用が見込まれる場合は適時適切な福祉用具に交換できる貸与が適していること

・ 国が示している福祉用具の平均的な利用月数(※)

等が考えられる。

※ 選択制の対象福祉用具の平均的な利用月数(出典:介護保険総合データベース)

・ 固定用スロープ:13.2ヶ月

・ 歩行器 :11.0ヶ月

・ 単点杖 :14.6ヶ月

・ 多点杖 :14.3ヶ月

問102:担当する介護支援専門員がいない利用者について

- Q担当する介護支援専門員がいない利用者から福祉用具貸与事業所又は特定福祉用具販売事業所に選択制の対象福祉用具の利用について相談があった場合、どのような対応が考えられるのか。

- A

相談を受けた福祉用具貸与事業所又は特定福祉用具販売事業所は、当該福祉用具は貸与と販売を選択できることを利用者に説明した上で、利用者の選択に必要な情報を収集するために、地域包括支援センター等と連携を図り対応することなどが考えられる。

問103:情報提供の記録方法について

- Q福祉用具専門相談員は、利用者に貸与と販売の選択に資する適切な情報を提供したという事実を何に記録すればよいのか。

- A

福祉用具貸与・販売計画又はモニタリングシート等に記録することが考えられる。

問104:選択制の対象福祉用具の販売後の取り扱いについて

- Q選択制の対象種目の販売後のメンテナンス等に係る費用は利用者が負担するのか。

- A

販売後のメンテナンス等にかかる費用の取扱いについては、利用者と事業所の個別契約に基づき、決定されるものと考えている。

問112:医師への照会について

- Q問 112 選択制の対象福祉用具を居宅サービス計画又は介護予防サービス計画(以下「居宅サービス計画等」という。)に位置付ける場合、主治医意見書や診療情報提供書に福祉用具に関する記載がない場合は、追加で医師に照会する必要があるか。

- A

追加で医師に照会することが望ましいが、主治医意見書や診療情報提供書、アセスメント等の情報から利用者の心身の状況を適切に把握した上で、貸与・販売の選択に必要な情報が得られているのであれば、必ずしも追加の照会は要しない。

問113:居宅サービス計画等の見直し又は継続理由の記載について

- Q福祉用具貸与については、居宅サービス計画又は介護予防サービス計画(以下「居宅サービス計画等」という。)作成後、利用者が継続して福祉用具貸与を受ける必要性について検証し、継続して福祉用具貸与を受ける必要がある場合には、その理由を再び居宅サービス計画等に記載しなければならないこととなっており、選択制の対象福祉用具の貸与を行った場合、福祉用具専門相談員が少なくとも6月以内にモニタリングを行い、その結果を居宅サービス計画等を作成した指定居宅支援事業者等に報告することとされているが、居宅サービス計画等の見直し又は継続理由の記載につい

ては福祉用具専門相談員のモニタリングと同様に6月以内に行う必要があるのか。 - A

必ずしも6月以内に行う必要はないが、福祉用具専門相談員からモニタリングに関する情報提供があった後、速やかに居宅サービス計画等の見直し又は継続理由の記載を行うこと。

問3:モニタリングの実施時期の日付について

- Q福祉用具貸与計画の実施状況の把握(モニタリング)を行う時期を記載することとされたが、計画に記載する事項として、モニタリングの実施を予定する年・月に加え、日付を記載する必要があるのか。

- A

福祉用具貸与計画における次回のモニタリング実施時期については、例えば「何年何月頃」や「何月上旬」等の記載を想定しており、必ずしも確定的な日付を記載する必要はない。一方で、利用者の身体状況や ADL に著しい変化が見込まれる場合等、利用者の状況に応じて特定の日に実施する必要があると判断されるときは日付を記載することも考えられる。

問4:モニタリングの実施時期について

- Q福祉用具貸与計画に記載する実施状況の把握(モニタリング)の実施時期は、どのように検討すればよいのか。

- A

利用者の希望や置かれている環境、疾病、身体状況及び ADL の変化等は個人により異なるものであるから、モニタリングの実施時期は利用者ごとに検討する必要がある。

問5:選択制の対象となる福祉用具の購入後の対応について

- Q選択制の対象となる福祉用具を購入したのちに、修理不能の故障などにより新たに必要となった場合、特定福祉用具販売だけでなく福祉用具貸与を選択することは可能か?また、販売後に身体状況の変化等により、同じ種目の他の福祉用具を貸与することは可能か。

- A

いずれも可能である。なお、福祉用具の販売または貸与のいずれかを提案するに当たっては、利用者の身体の状況等を踏まえ、十分に検討し判断すること。

問6:リハビリテーション専門職による医学的所見の取得について

- Q理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士のリハビリテーション専門職から医学的な所見を取得しようとする場合、利用者を担当している福祉用具貸与事業所にリハビリテーション専門職が所属していれば、その職員から医学的所見を取得することは可能か。

また、利用者を担当している福祉用具専門相談員が、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士の資格を所持している場合は、当該福祉用具専門相談員の所見を持って医学的所見とすることは可能か。 - A

選択制の提案に必要な医学的所見の取得に当たっては、利用者の身体状況や生活環境等の変化の観点から、利用者の過去の病歴や身体状況等を把握している専門職から聴取することを想定しており、例えば、質問で挙げられている職員が、医師と連携のもと利用者の入院期間中にリハビリテーションを担当している場合や、利用者に訪問リハビリテーションも提供している場合等であれば可能である。

問7:医学的所見の取得方法及び様式について

- Q選択制の検討・提案に当たって医学的所見の取得に当たり、所見の取得方法や様式の指定はあるのか?

- A

聴取の方法や様式に特段の定めはない。

問8:貸与の継続または販売への移行を提案する場合における医学的所見の取得について

- Q一度貸与を選択した利用者に対して、一定期間経過後に、再度貸与の継続または販売への移行を提案する場合において、改めて医師やリハビリテーション専門職から医学的所見を取得する必要があるのか?

- A

販売への移行を提案する場合においては、医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士のいずれかから聴取した意見又は、退院・退所時カンファレンス又はサービス担当者会議といった多職種による協議の結果を踏まえる必要がある。貸与の継続に当たっては、必要に応じて聴取等をするものとして差し支えない。

問9:選択制対象福祉用具の中古品の販売について

- Q選択制対象福祉用具に関しての中古品の販売は可能か。

- A

今般の選択制の導入以前から特定福祉用具販売の対象になっている福祉用具は、再利用に心理的抵抗感が伴うものや、使用により形態・品質が変化するものであり、基本的には中古品の販売は想定していない。また、選択制の導入に伴い、「固定用スロープ」「歩行器」「単点杖」「多点杖」が新たに特定福祉用具販売の対象となったが、これらについても原則として新品の販売を想定している。これは、福祉用具貸与では中古品の貸出しも行われているところ、福祉用具貸与事業所によって定期的なメンテナンス等が実施され、過去の利用者の使用に係る劣化等の影響についても必要に応じて対応が行われる一方で、特定福祉用具販売では、販売後の定期的なメンテナンスが義務付けられていないこと等を踏まえたものである。

問10:貸与から販売へ切り替える際、当該福祉用具の販売が終了している場合の対応について

- Q選択制の対象である福祉用具を貸与から販売に切り替える際、既に当該福祉用具の販売が終了していて新品を入手することが困難な場合は、同等品の新品を販売することで代えることは可能か。

- A

利用者等に説明を行い、同意を得れば可能である。

【まとめ】福祉用具の貸与・販売の選択制を理解して利用者に適切な提案をしよう

今回は令和6年度介護報酬改定に伴い導入された、福祉用具の貸与・販売の選択制について解説しました。

福祉用具の利用が短期間である場合、販売よりも貸与の方が利用者の経済的負担を抑えることが可能です。

一方、福祉用具の利用が長期間にわたる場合、貸与価格の累計額が販売価格を上回る場合もあります。

そのため、利用者の状況に応じて福祉用具の貸与と販売を選択可能とすることは合理的なアプローチといえます。

福祉用具の貸与と販売の選択制は、このような背景を踏まえたうえで導入されました。

令和6年度より、福祉用具専門相談員やケアマネジャーの皆さんは、利用者に対して貸与・販売の選択制を丁寧に説明し、利用者の状態を把握したうえで適切な選択ができるよう提案することが求められます。

私も多職種からの意見も踏まえて、利用者さんに適切な福祉用具の提案をしていきます!

当サイトで販売しているテンプレートの購入方法は、以下の記事で解説しています。

コメント