「介護情報基盤」のことがよくわかりません。

2026年4月より、準備が完了した自治体から「介護情報基盤」の利用が開始されます。

現在、厚生労働省などから介護情報基盤に関する情報発信が行われていますが、

「名前は聞いたことあるけど、何が変わるの?」

「結局、自分の仕事に関係あるの?」

と疑問に思われているケアマネさんも多いはずです。

そこで、今回の記事では、介護情報基盤の仕組み・スケジュール・準備ポイントなどをわかりやすく解説します。

介護情報基盤についての理解を深めたい方は、ぜひ最後までご覧ください。

当サイトで紹介している各種テンプレートは、以下の記事にてセット販売しています。

1.介護情報基盤とは?

そもそも、介護情報基盤とはなんですか?

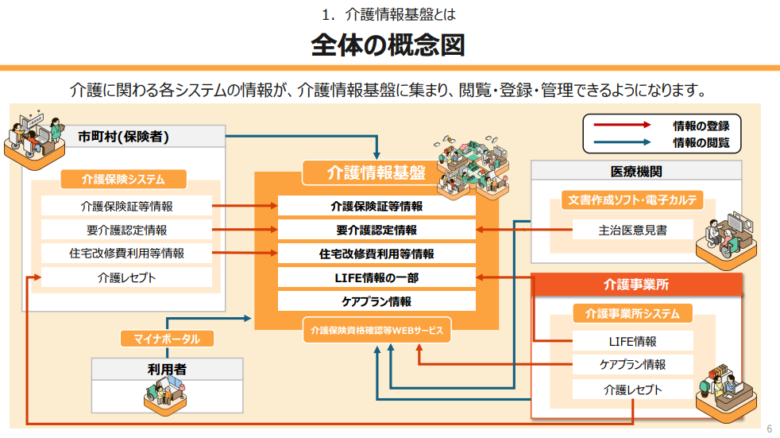

一言でいうと「介護に関する情報をオンラインで安全に共有するための全国共通の仕組み」です。

分散していた介護情報を一つにまとめる仕組み

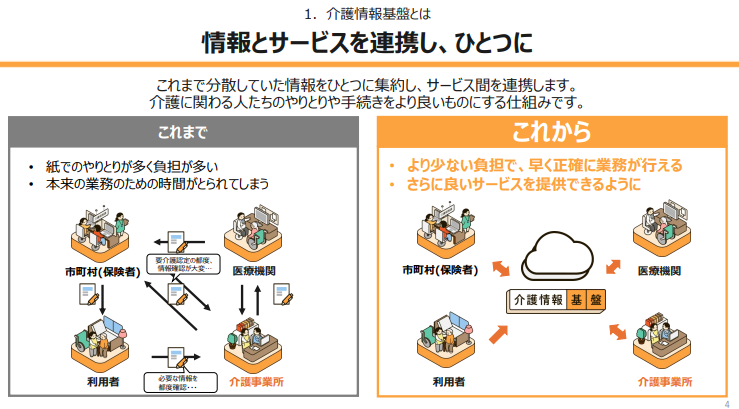

これまで、認定情報・主治医意見書・ケアプラン・LIFEデータなどが、「自治体」「医療機関」「事業所」などそれぞれ別の仕組みで管理されていました。

そのため、介護事業所が必要な情報を得るまでに「紙の郵送」「FAX」「電話確認」など、時間と手間がかかっていたのです。

介護情報基盤は、こうしたバラバラの情報を一つのプラットフォームに集約し、関係者が電子的に確認できるようにする取り組みです。

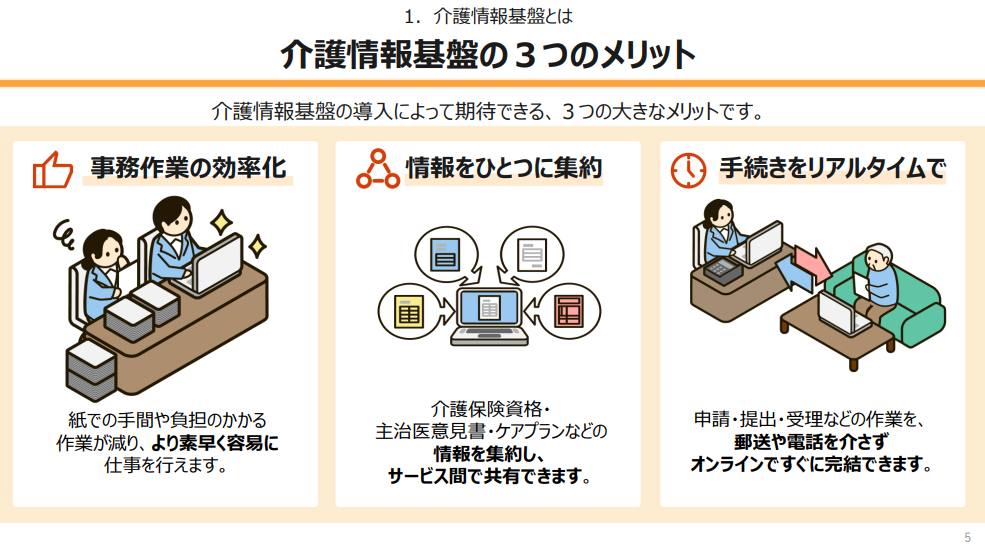

介護情報基盤の3つのメリット

介護情報基盤の導入によって、介護現場では次の3つの大きな変化(メリット)が期待できます。

①事務作業の効率化

紙の書類を扱う回数や、郵送・FAXなどの手続きが減り、必要な情報を画面上で確認・共有できるようになります。

これにより、認定結果の確認やケアプラン作成までの時間短縮と負担軽減が可能になります。

②情報をひとつに集約

介護保険資格、主治医意見書、ケアプラン、LIFEデータなど、これまで分散していた情報を一元的にまとめて管理できます。

同じ情報をもとに関係職種が動けるため、「情報のズレ」が起こりにくくなるのも大きな利点です。

③手続きをリアルタイムで

申請・提出・受理といった手続きをオンラインで完結できるようになります。

郵送や電話確認のタイムラグがなくなり、スピーディーで正確な事務処理が可能になります。

これら3つの変化は、単なる“デジタル化”ではなく、

介護事業所が本質的なケアに集中できる環境をつくるための仕組み

と位置づけられています。

2.介護情報基盤で介護事業所の業務はどう変わるのか?

介護情報基盤の概要は理解できましたが、実際の業務はどう変わるのでしょうか?

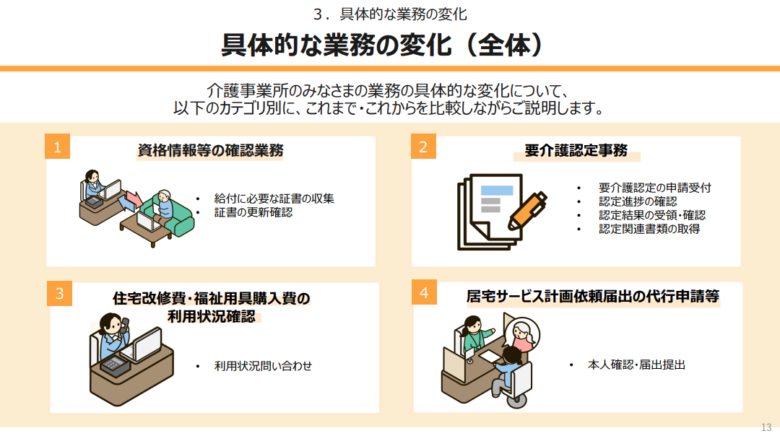

ここでは、国民健康保険中央会が公開している介護情報基盤の概要をもとに、介護情報基盤導入による4つの変化をお伝えします。

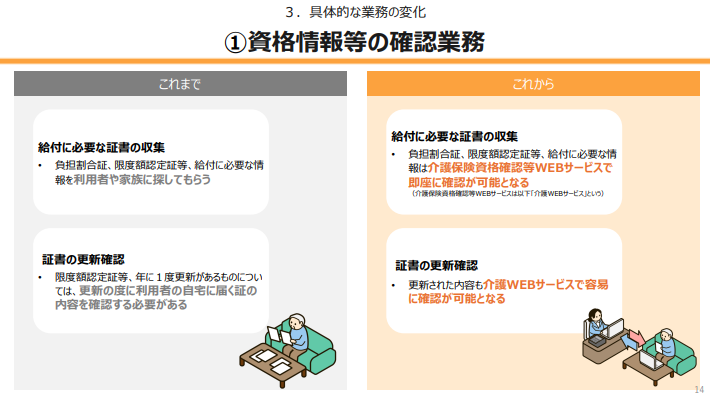

①資格情報等の確認業務

これまで、介護サービスを提供する際に必要な利用者の資格情報や負担割合証の確認は、多くの事業所で紙の証明書を目視したり、コピーをもらって管理したりする方法が中心でした。

介護情報基盤が導入されると、こうした資格情報の確認作業がオンライン上で完結できるようになります。

介護事業所は、「介護保険資格確認等WEBサービス」から、利用者の資格・負担割合・保険証の有効期限などをリアルタイムで閲覧できます。

| 項目 | これまで | 介護情報基盤導入後 |

|---|---|---|

| 資格確認 | 紙の証明書を目視確認 | WEBで即時確認 |

| 保管・共有 | 紙ファイル管理 | システム上で共有 |

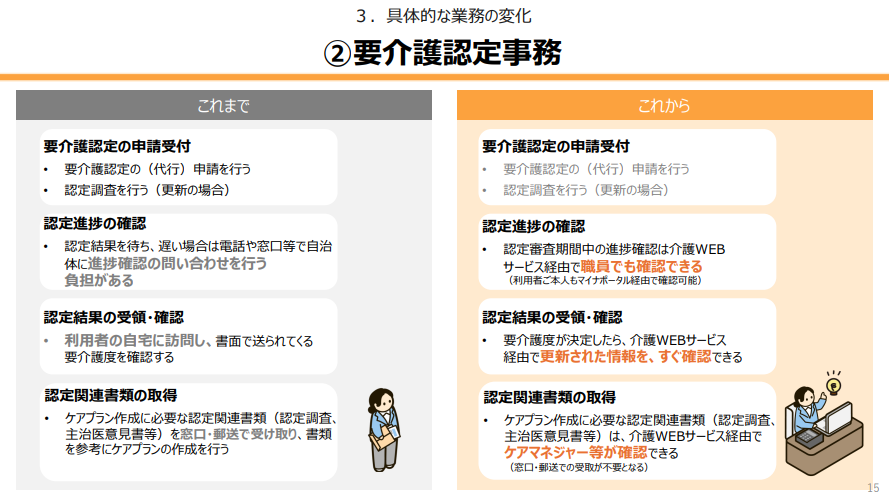

②要介護認定事務

これまで、要介護認定の進捗確認や結果の確認などは、自治体との電話連絡や利用者宅に訪問して直接確認するなどの作業が必要でした。

また、認定調査票や主治医意見書の取得では、窓口で申請して発行まで数日かかる自治体もあります。

介護情報基盤の導入が導入されると、要介護認定に関する以下の業務がオンライン上で完結できるようになります。

- 認定進捗の確認

認定申請中の進行状況を介護保険資格確認等WEBサービス上で確認可能になります。電話やFAXでの問い合わせが不要になり、自治体・事業所双方の事務負担が軽減します。 - 認定結果の受領・確認

認定結果が確定した時点で、介護保険資格確認等WEBサービスを通じて確認できます。 - 認定関連書類の取得

ケアプラン作成に必要な認定調査票・主治医意見書などを、介護保険資格確認等WEBサービス上で直接閲覧できます。

| 項目 | これまで | 介護情報基盤導入後 |

|---|---|---|

| 進捗確認 | 電話で自治体に問い合わせ | WEB上で即時確認可能 |

| 結果確認 | 電話で自治体に問い合わせ | WEBで即時確認可能 |

| 意見書・調査票 | 自治体窓口や郵送書類で受領 | システム上で閲覧・共有 |

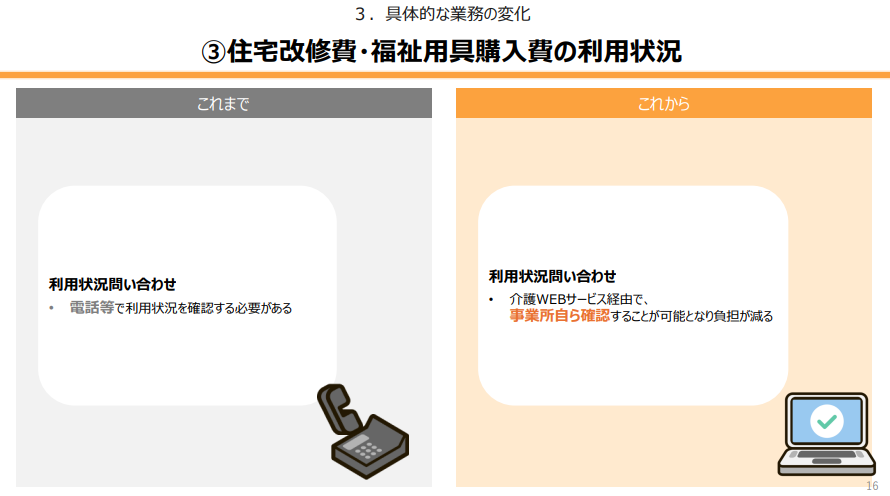

③住宅改修費・福祉用具購入費の利用状況確認

これまで、住宅改修や福祉用具購入費に関する利用状況の確認は、自治体や他事業所に電話で問い合わせる方法が中心でした。

介護情報基盤の導入によって、こうした住宅改修費・福祉用具購入費の利用状況が、介護保険資格確認等WEBサービスを通じてオンラインで確認できるようになります。

| 項目 | これまで | 介護情報基盤導入後 |

|---|---|---|

| 利用状況確認 | 電話・FAXで自治体や他事業所に確認 | WEB上で即時確認可能 |

| 情報共有 | 事業所ごとに個別管理 | 基盤上で共有・更新 |

| 誤申請防止 | 手作業での照合 | システムによる自動チェック |

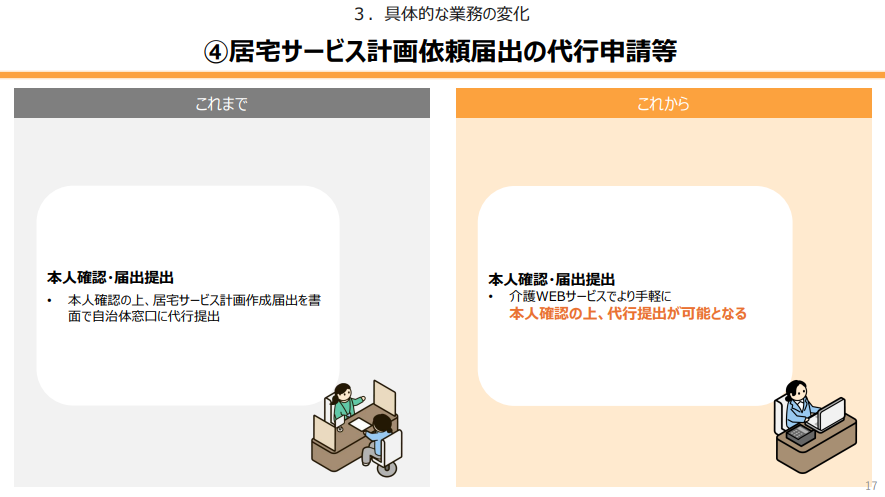

④居宅サービス計画依頼届出の代行申請等

これまで、「居宅サービス計画作成依頼届出書」は、自治体の窓口に書面で提出していました。

そのため、「書類作成」「移動」「提出」「控えの保管」といった複数の工程を経ることが一般的でした。

介護情報基盤の整備により、「居宅サービス計画作成依頼届出書」は、介護保険資格確認等WEBサービスを通じて電子的に届出を行えるようになります。

窓口提出や郵送が不要になり、その場で申請完了できるようになります。

| 項目 | これまで | 介護情報基盤導入後 |

|---|---|---|

| 提出方法 | ケアマネが紙で代行作成し窓口提出 | WEBで代行提出 |

| 処理速度 | 書類作成・提出に数日 | 即時処理・即日完結 |

3.介護情報基盤とケアプランデータ連携機能の統合

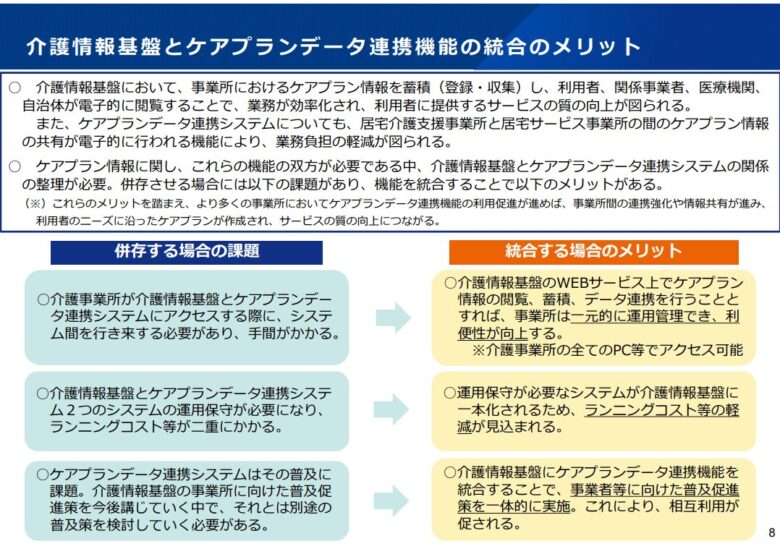

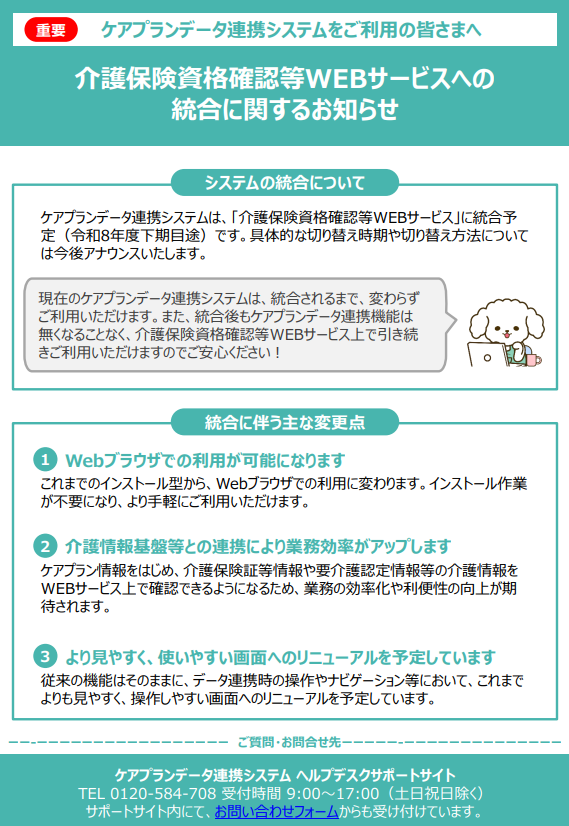

令和7年6月30日に開催された第122回社会保障審議会介護保険部会を踏まえ、厚生労働省は、介護情報基盤と介護保険資格確認等WEBサービスに、ケアプランデータ連携システムを統合する方針を示しました。

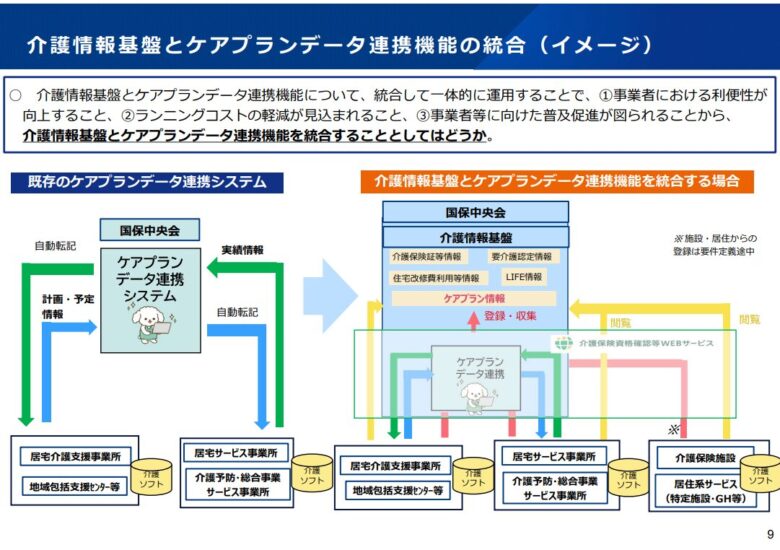

介護情報基盤とケアプランデータ連携機能の統合(イメージ)

以下の図は、既存のケアプランデータ連携システム(通称:ケアプー)が、今後どのように介護情報基盤に統合されるのかを示したイメージ図になります。

既存のケアプランデータ連携システム

現状は「事業所間のデータ連携」に特化した、シンプルなシステムです。

- 居宅介護支援事業所が「ケアプラン(計画・予定)」をケアプーに送ります。

- 居宅サービス事業所が「サービス提供(実績)」をケアプーに送ります。

ケアプーが間に入ることで、これまで紙やFAXでやり取りしていた計画書と実績書の情報を、データで簡単にやり取り(自動転記)できるようにしたものです。

統合後のイメージ

こちらは、既存のケアプーの機能が、より大きな介護情報基盤というデータベースに吸収・統合された形です。

- 情報の一元化

新しい「介護情報基盤」には、ケアプランの情報だけでなく、「介護保険証の情報」「要介護認定の情報」「LIFEの情報」など、介護に関するあらゆる重要データがまとめて保存されます。 - 参加者の増加

これまでの事業所に加え、介護保険施設(特養、老健など)もシステムに参加します。

介護情報基盤とケアプランデータ連携機能の統合のメリット

介護情報基盤とケアプランデータ連携を統合することで、以下のメリットがあります。

| 区分 | 併存する場合の課題 | 統合する場合のメリット |

|---|---|---|

| ① 業務の手間 | 介護事業所が複数のシステム(介護情報基盤とケアプランデータ連携)にアクセスする必要があり、操作や入力の手間が増える。 | 介護情報基盤のWEBサービス上でケアプラン情報を閲覧・登録・連携できるため、システム間移動が不要になり、利便性が向上。 |

| ② コスト負担 | システムを2本並行運用することで、保守費用や運用管理コストが二重に発生する。 | 統合によりシステム保守が一本化され、ランニングコストの削減が見込まれる。 |

| ③ 普及・活用の課題 | ケアプランデータ連携システムは普及が限定的で、利用促進に向けた別途対策が必要。 | 介護情報基盤に統合されることで普及促進が進み、事業所全体でケアプランデータを活用しやすくなる。 |

統合スケジュールや移行方法など、新たな情報が公表され次第、この記事でも随時お伝えしていきます。

ケアプランデータ連携システムの導入方法について知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

4.介護情報基盤の開始に向けて介護事業所が準備すべきこと

介護情報基盤はいつから始まるのですか?

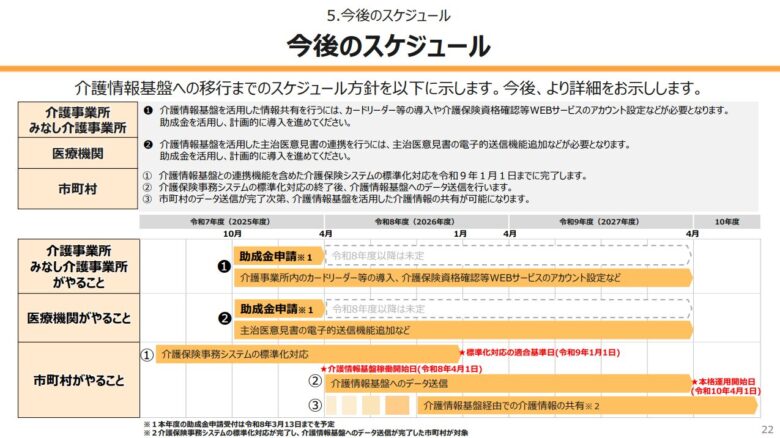

介護情報基盤は、令和8年度(2026年度)から準備の整った市町村から順次運用が始まる予定です。

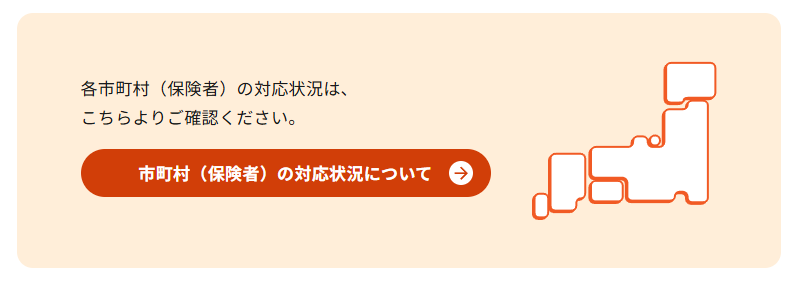

市町村(保険者)の対応状況はこちらから確認できます。

そして、全国での本格稼働を令和10年度(2028年度)頃までに完了することを目標にしています。

出典元:介護情報基盤の概要(公益社団法人 国民健康保険中央会)

介護情報基盤の開始に向けて、介護事業所がやるべきことを整理してお伝えします。

①介護情報基盤ポータルのユーザ登録を行う

導入に先立ち、まずは公式ポータルサイトでのユーザ登録を行いましょう。

登録はこちら。

助成金申請等を含むマイページ機能を利用するにはユーザー登録のうえ、介護情報基盤ポータルにログインする必要があるため、早めの申請をすることをオススメします。

初回登録の画面から電子請求受付システムのID・パスワードを入力後、初回利用登録マニュアルの手順に沿って進めていきます。

すみません。「電子請求受付システムのID・パスワード」は、どこから確認できますか?

介護電子請求用ユーザIDとパスワードは「電子請求登録結果に関するお知らせ」に記載されています。詳細は、こちらの記事をご覧ください。

②電子証明書の取得・インストールを行う

介護情報基盤を利用するには、事業所で「電子証明書」の取得・インストールが必須となります。

電子証明書には、以下の2種類があります。

- 介護保険証明書(有料)

介護保険事業所が電子請求受付システムを利用するために必要。発行手数料は13,200円。 - 介護DX証明書(無料)

介護ソフト(ベンダー)が代理請求を行っている場合に発行される無料の電子証明書。

ケアプランデータ連携システムを利用する場合も、電子証明書が必要になります。

参考資料:電子証明書インストール手順(2025年9月版スタートガイド)

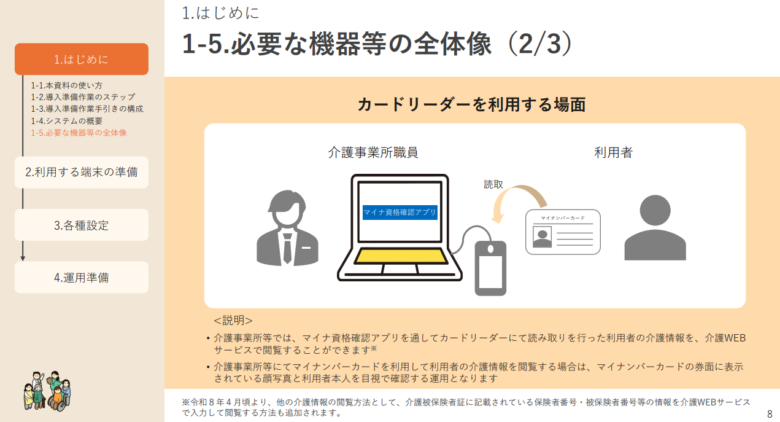

③カードリーダーを準備する

介護情報基盤をパソコンから利用する場合は、マイナンバーカードを読み取るためのカードリーダーが必要です。

利用者の介護情報は、カードリーダーを使ってマイナンバーカードのICチップを読み取り、介護保険資格確認等WEBサービスを通じて確認します。

出典元:導入準備作業手引き(公益社団法人 国民健康保険中央会)

カードリーダーは、医療機関等向けポータルサイトの「マイナ資格確認アプリを利用する際に必要な機器について」を参考にして、機器の詳細確認・入手してください。

5.【随時更新】関連サイト・資料集

介護情報基盤の関連サイトや資料をこちらにまとめます。

画像をクリックするとサイトや資料が開きます。

- 関連サイト

- 介護情報基盤ポータルサイト

- 電子請求受付システム総合窓口

- ケアプランデータ連携システム ヘルプデスクサポートサイト

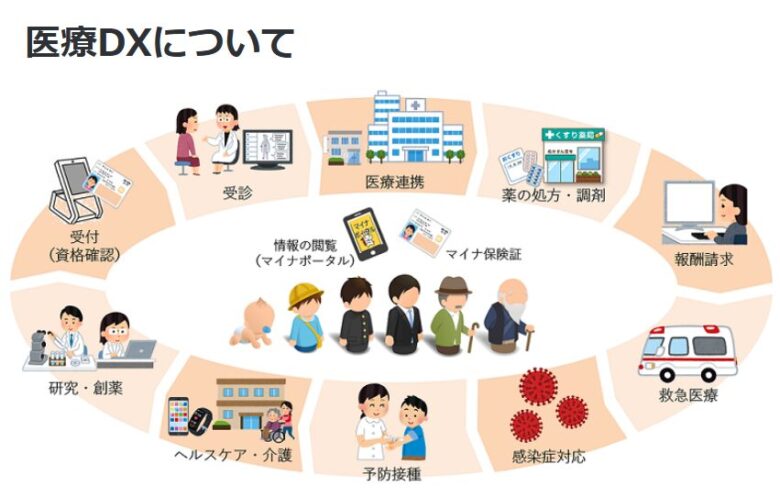

- 医療DXについて

- 制度・スケジュール関連

- 随時更新|市町村(保険者)の対応状況

- 令和7年10月版|介護情報基盤の概要(介護事業所向け)

- 令和7年7月23日|【ケアプランデータ連携システムをご利用の皆さまへ】介護保険資格確認等WEBサービスへの統合に関するお知らせ

- 令和7年7月22日|介護情報基盤の今後のスケジュール、介護情報基盤活用のための介護事業所等への支援及び介護情報基盤とケアプランデータ連携システムの統合について

- 令和7年6月30日|介護情報基盤について

- 導入準備・操作マニュアル関連

- 導入準備作業手引き

- セットアップ手順書|介護保険資格確認等WEBサービス編

- セットアップ手順書|電子請求受付システムのユーザID・パスポート、電子証明書編

- その他

①関連サイト

介護情報基盤ポータルサイト

電子請求受付システム総合窓口

電子証明書(介護DX証明書)の発行時にアクセスします。

ケアプランデータ連携システム ヘルプデスクサポートサイト

医療DXについて

②制度・スケジュール関連

随時更新|市町村(保険者)の対応状況

令和7年10月版|介護情報基盤の概要(介護事業所向け)

令和7年7月28日|介護情報基盤について

令和7年7月23日|【ケアプランデータ連携システムをご利用の皆さまへ】介護保険資格確認等WEBサービスへの統合に関するお知らせ

令和7年7月22日|介護情報基盤の今後のスケジュール、介護情報基盤活用のための介護事業所等への支援及び介護情報基盤とケアプランデータ連携システムの統合について

令和7年6月30日|介護情報基盤について

③導入準備・操作マニュアル関連

導入準備作業手引き

セットアップ手順書|介護保険資格確認等WEBサービス編

セットアップ手順書|電子請求受付システムのユーザID・パスポート、電子証明書編

目次

- .証明書発行用PWの確認

- 介護保険証明書発行履歴の確認

- 証明書の申請・インストール

- 介護DX証明書のインストール

- 介護保険証明書のインストール

- 証明書発行用PWの再発行方法

- 参考)電子証明書の確認方法

④助成金申請

今後も新たな情報が入り次第、随時更新していきます。

コメント