【ヒトケア版】居宅介護支援事業所BCP策定サポート(ChatGPT)を作成しました。

こんにちは。居宅介護支援事業所で一人ケアマネをしているヒトケアです。

はじめての方は、「ヒトケアの仕事術」活用ガイドをご覧ください。

居宅介護支援事業所のBCPを策定しましたが、内容に不安があります。

令和6年4月1日より、BCP(業務継続計画)の策定が完全義務化されました。

BCPの策定はしたものの「この内容で感染症や自然災害が発生した時に対応できるのだろうか?」と不安を抱えている方も多いのではないでしょうか?

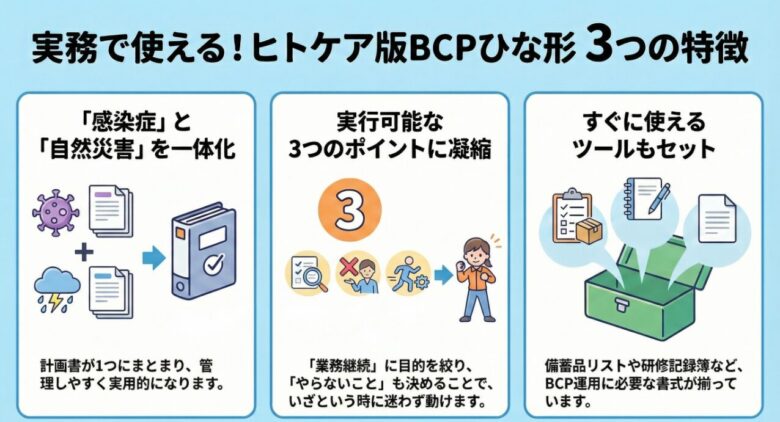

そこで今回は、新型コロナウイルス感染症と自然災害を一体的に作成した居宅介護支援事業所版BCPの作成例を解説します。

BCPは「新型コロナウイルス感染症」と「自然災害」でそれぞれ作成する必要があるんじゃないですか!?

厚生労働省による「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準について」(解釈通知)内の「⒁ 業務継続計画の策定等②」には、

“感染症及び災害の業務継続計画を一体的に策定することを妨げるものではない”

とされています。

② 業務継続計画には、以下の項目等を記載すること。

引用:厚生労働省 指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準について

なお、各項目の記載内容については、「介護施設・事業所における新型コロナウイルス感染症発生時の業務継続ガイドライン」及び「介護施設・事業所における自然災害発生時の業務継続ガイドライン」を参照されたい。

また、想定される災害等は地域によって異なるものであることから、項目については実態に応じて設定すること。なお、感染症及び災害の業務継続計画を一体的に策定することを妨げるものではない。

(後略)

「感染症」「自然災害」を1つにまとめた方がシンプルで実用的なBCPが作成できそうですね。

2025年10月にひな形の内容を全面改訂しました。

前回以上に、居宅介護支援事業所の実務に即したBCPとなっています。

\【2025年10月改訂版】居宅介護支援事業所事業所BCPひな形/

BCP策定後の研修・訓練の開催方法に関しては、以下の記事をご覧ください。

1.BCP(業務継続計画)とは?

すみません、今更ですけどBCPとはそもそも何ですか?

それでは、はじめにBCP(事業継続計画)の定義について説明します。

内閣府の「事業継続ガイドライン-あらゆる危機的事象を乗り越えるための戦略と対応-(令和3年4月)」では、BCPについて以下のように定義されています。

大地震等の自然災害、感染症のまん延、テロ等の事件、大事故、サプライチェーン(供給網)の途絶、突発的な経営環境の変化など不測の事態が発生しても、重要な事業を中断させない、または中断しても可能な限り短い期間で復旧させるための方針、体制、手順等を示した計画のこと。

引用:内閣府 事業継続ガイドライン-あらゆる危機的事象を乗り越えるための戦略と対応-(令和3年4月)

BCPの定義を分かりやすく整理をすると以下のようになります。

BCP (業務継続計画) とは?

自然災害や感染症などの

不測の事態が発生しても…

① 事業を中断させない

重要な事業活動を継続

② 短期間で復旧させる

中断しても迅速に再開

①②のための

方針、体制、手順を示す計画

介護サービスは利用者の生活を支える上で欠かせない存在のため、自然災害や感染症等が発生した場合でも継続的なサービスの提供が求められます。

そのために介護事業所にもBCPが必要なんですね。

2.居宅介護支援事業所BCPの3つのポイント

居宅介護支援事業所のBCPをどのように作成したらわかりません。

厚生労働省で示されているBCPひな形は網羅的である一方、項目が多すぎて事業所の実態には合わないと感じている方も多いのではないでしょうか。

BCPは、分厚い書類を作ることが目的ではありません。

非常時に業務を継続するための実行可能なルールを定めることです。

そこで、居宅介護支援事業所のBCPを作成するうえで重要なポイントを3つに絞ってお伝えします。

ポイント1:BCPの目的は「業務の継続」に絞り込む

BCPの作成で多くの人が最初に戸惑うのが、「どこまでの事態を想定し、何を書けばいいのか」という点です。

計画を網羅的にしようとするあまり、あらゆる事態を盛り込んでしまい、結果として分厚く、分かりにくい計画になってしまいます。

この問題を解決し、BCPの焦点を明確にするには、その目的を「業務を継続すること」に絞り込む必要があります。

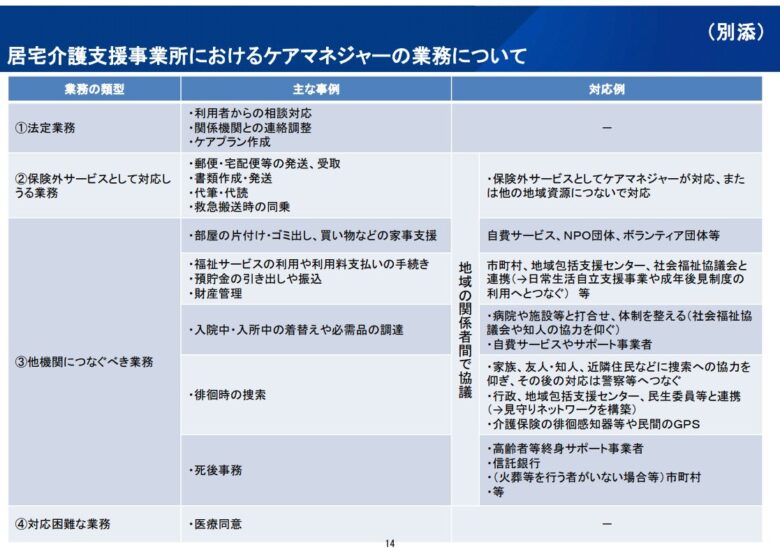

では、居宅介護支援事業所の「業務」とは、具体的に何を指すのでしょうか。

これについて、厚生労働省の「ケアマネジメントに係る諸課題に関する検討会」の中間整理では、ケアマネジメントの法定業務として以下の3つが挙げられています。

- 利用者からの相談対応

- 関係機関との連絡調整

- ケアプラン作成

BCPとは、非常時において、この3つの法定業務をいかにして継続するかを定めた計画に他なりません。

BCPに記載する全てのルールは、この3つの業務を継続させるための「手段」である

このように考えることで、計画に盛り込むべきこと、削るべきことが明確になり、BCPは本当に重要なことだけに絞り込まれた、シンプルで力強いものになります。

ポイント2:「支援の内容」ではなく「業務の方法」に焦点を当てる

感染症や自然災害が起きたときの利用者さんの支援を盛り込んだら、何の計画書なのかわからなくなってきました。

居宅介護支援事業所のBCP作成で最も多くの人が混乱し、計画が複雑化する原因がこの点にあります。

ここで、BCP(業務継続計画)が何を目的とした計画なのか、その定義を再確認しましょう。

BCP (業務継続計画) とは?

自然災害や感染症などの

不測の事態が発生しても…

① 事業を中断させない

重要な事業活動を継続

② 短期間で復旧させる

中断しても迅速に再開

①②のための

方針、体制、手順を示す計画

この定義を理解すると、BCP作成で最も多い誤解が見えてきます。

それは、「利用者の個別支援の内容」をBCPに書いてしまうことです。

例えば、利用者が一人感染したという事態は、もちろん迅速な対応が必要です。

しかし、それ自体が直ちに「事業の中断」に繋がるわけではありません。

これは、前述したケアマネジメントの法定業務として対応すべきことです。

では、BCPが真価を発揮するのはどのような時でしょうか。

それは、職員(ケアマネジャー)自身が感染し、業務の継続に支障が出た時です。

これこそが、上の図で示されている「事業を中断させない、または短期間で復旧させる」必要のある「不測の事態」なのです。

| ケアマネジメントの法定業務として対応すべきこと | BCPを発動して対応すべきこと |

|---|---|

| 想定する事態 利用者が感染した場合 | 想定する事態 職員(ケアマネジャー)が感染した場合 |

| 対応内容 ・利用者からの相談対応 ・関係機関との連絡調整 ・ケアプラン作成 | 対応内容 ・リモートワークで業務継続できるかを判断 ・ 担当利用者を他の職員へ引き継ぐ ・新規受け入れを一時中断する |

このように、BCPとは「利用者のための個別支援マニュアル」ではなく、

事業所が危機に陥った時に、どう事業を中断させず、どう復旧するか

という業務の方法を定めたルールブックなのです。

ポイント3:やらないことを見極める

BCPを作ってはみたものの、項目が多すぎて分厚いマニュアルになってしまいました。

BCPは、様々な事態を想定するあまり、ついつい書きすぎてしまうものです。

しかし、感染症や自然災害が発生した混乱の中で読んでも即座に理解できるシンプルなものでなければ意味がありません。

では、どうすればBCPをシンプルにできるのでしょうか。

その答えは、「やること」を決めるのと同じくらい、「やらないこと」を明確に決めることです。

非常時という限られた資源(人員、時間)の中で、普段と同じ業務を全て行おうとすれば、最も重要な業務すら中途半端になり、組織は必ず機能不全に陥ります。

だからこそ、BCPには「これは、やらなくていい」というルールを、あらかじめ定めておく必要があります。

そうすることで、職員は「これをやらなくていいのだろうか」と迷うことなく、重要な業務の継続に集中することができます。

3.居宅介護支援事業所版BCPの作成例:共通事項

ここからは、居宅介護支援事業所版BCPの作成例について解説します。

私が策定したBCPは「感染症」と「自然災害」を一体的に策定しています。

最初の大項目はBCPの共通事項を記載しました。

共通事項の項目は以下のとおりです。

- (1)目的

- (2)基本方針

- (3)対応体制

- (4)ICTツールの活用※「ICTツール活用なし」のひな形には削除

- (5)訓練・研修の実施

- (6)BCPの見直し

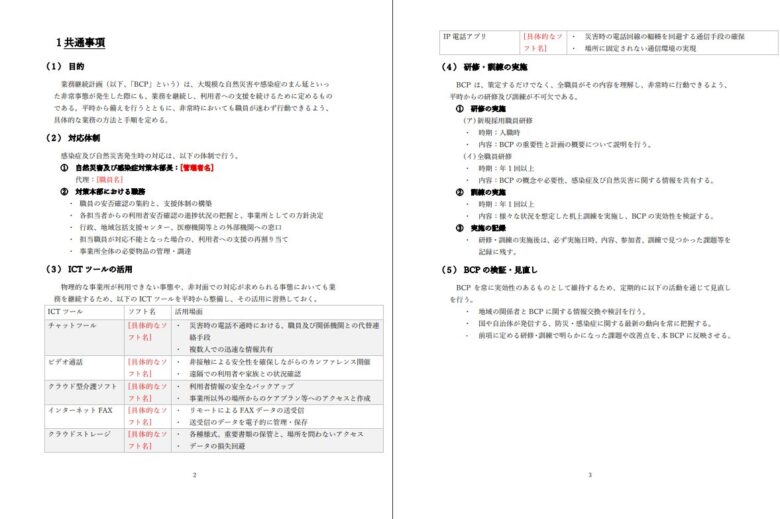

(1)目的

業務継続計画(以下、「BCP」という)は、大規模な自然災害や感染症のまん延といった非常事態が発生した際にも、業務を継続し、利用者への支援を続けるために定めるものである。

平時から備えを行うとともに、非常時においても職員が迷わず行動できるよう、具体的な業務の方法と手順を定める。

(2)対応体制

感染症及び自然災害発生時の対応は、以下の体制で行う。

- 自然災害及び感染症対策本部長:[管理者名を記入]

代理:[職員名] - 対策本部における職務

- 職員の安否確認の集約と、支援体制の構築

- 各担当者からの利用者安否確認の進捗状況の把握と、事業所としての方針決定

- 行政、地域包括支援センター、医療機関等との外部機関への窓口

- 担当職員が対応不能となった場合の、利用者への支援の再割り当て

- 事業所全体の必要物品の管理・調達

(4)ICTツールの活用

物理的な事業所が利用できない事態や、非対面での対応が求められる事態においても業務を継続するため、以下のICTツールを平時から整備し、その活用に習熟しておく。

| ICTツール | ソフト名 | 活用場面 |

|---|---|---|

| チャットツール | 〇〇 | ・災害時の電話不通時における、職員及び関係機関との代替連絡手段 ・複数人での迅速な情報共有 |

| ビデオ通話 | 〇〇 | ・非接触による安全性を確保しながらのカンファレンス開催 ・遠隔での利用者や家族との状況確認 |

| クラウド型介護ソフト | 〇〇 | ・利用者情報の安全なバックアップ ・事業所以外の場所からのケアプラン等へのアクセスと作成 |

| インターネットFAX | 〇〇 | ・リモートによるFAXデータの送受信 ・送受信のデータを電子的に管理・保存 |

| クラウドストレージ | 〇〇 | ・各種様式、重要書類の保管と、場所を問わないアクセス ・データの損失回避 |

| IP電話アプリ | 〇〇 | ・災害時の電話回線の輻輳を回避する通信手段の確保 ・場所に固定されない通信環境の実現 |

※「ICTツール活用なし」のひな形では削除

(5)研修・訓練の実施

BCPは、策定するだけでなく、全職員がその内容を理解し、非常時に行動できるよう、平時からの研修及び訓練が不可欠である。

- ① 研修の実施

- (ア) 新規採用職員研修

- 時期:入職時

- 内容:BCPの重要性と計画の概要について説明を行う。

- (イ)全職員研修

- 時期:年1回以上

- 内容:BCPの概念や必要性、感染症及び自然災害に関する情報を共有する。

- (ア) 新規採用職員研修

- ② 訓練の実施

- 時期:年1回

- 内容:様々な状況を想定した机上訓練を実施し、BCPの実効性を検証する。

BCPの研修や訓練についての決まりはあるのでしょうか?

解釈通知の「⒁ 業務継続計画の策定等③④」には、研修・訓練について以下のとおりに定められています。

③ 研修の内容は、感染症及び災害に係る業務継続計画の具体的内容を職員間に共有するとともに、平常時の対応の必要性や、緊急時の対応にかかる理解の励行を行うものとする。

引用:厚生労働省 指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準について

職員教育を組織的に浸透させていくために、定期的(年1回以上)な教育を開催するとともに、新規採用時には別に研修を実施することが望ましい。

また、研修の実施内容についても記録すること。

なお、感染症の業務継続計画に係る研修については、感染症の予防及びまん延の防止のための研修と一体的に実施することも差し支えない。

④ 訓練(シミュレーション)においては、感染症や災害が発生した場合において迅速に行動できるよう、業務継続計画に基づき、事業所内の役割分担の確認、感染症や災害が発生した場合に実践するケアの演習等を定期的(年1回以上)に実施するものとする。

なお、感染症の業務継続計画に係る訓練については、感染症の予防及びまん延の防止のための訓練と一体的に実施することも差し支えない。

訓練の実施は、机上を含めその実施手法は問わないものの、机上及び実地で実施するものを適切に組み合わせながら実施することが適切である。

一人ケアマネだと、自分ひとりで研修や訓練を行うのは難しそうですね。

私は毎年、地域のケアマネ協会主催で、BCPの研修・訓練を開催しています。

(6)BCPの検証・見直し

BCPを常に実効性のあるものとして維持するため、定期的に以下の活動を通じて見直しを行う。

- 地域の関係者とBCPに関する情報交換や検討を行う。

- 国や自治体が発信する、防災・感染症に関する最新の動向を常に把握する。

- 前項に定める研修・訓練で明らかになった課題や改善点を、本BCPに反映させる。

4.居宅介護支援事業所版BCPの作成例:感染症

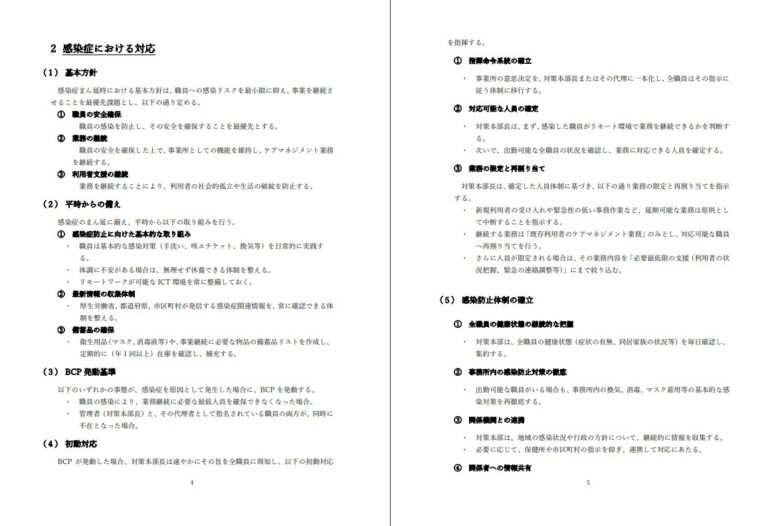

(1)基本方針

感染症まん延時における基本方針は、職員への感染リスクを最小限に抑え、事業を継続させることを最優先課題とし、以下の通り定める。

- 職員の安全確保

職員の感染を防止し、その安全を確保することを最優先とする。 - 業務の継続

職員の安全を確保した上で、事業所としての機能を維持し、ケアマネジメント業務を継続する。 - 利用者支援の継続

業務を継続することにより、利用者の社会的孤立や生活の破綻を防止する。

(2)平時からの備え

感染症のまん延に備え、平時から以下の取り組みを行う。

- 感染症防止に向けた基本的な取り組み

- 職員は基本的な感染対策(手洗い、咳エチケット、換気等)を日常的に実践する。

- 体調に不安がある場合は、無理せず休養できる体制を整える。

- リモートワークが可能なICT環境を常に整備しておく。※「ICTツール活用なし」のひな形では削除

- 最新情報の収集体制

- 厚生労働省、都道府県、市区町村が発信する感染症関連情報を、常に確認できる体制を整える。

- 備蓄品の確保

- ・ 衛生用品(マスク、消毒液等)や、事業継続に必要な物品の備蓄品リストを作成し、定期的に(年1回以上)在庫を確認し、補充する。

(3)BCP発動基準

以下のいずれかの事態が、感染症を原因として発生した場合に、BCPを発動する。

- 職員の感染により、業務継続に必要な最低人員を確保できなくなった場合。

- 管理者(対策本部長)と、その代理者として指名されている職員の両方が、同時に不在となった場合。

(4)初動対応

BCPが発動した場合、対策本部長は速やかにその旨を全職員に周知し、以下の初動対応を指揮する。

- 指揮命令系統の確立

- 事業所の意思決定を、対策本部長またはその代理に一本化し、全職員はその指示に従う体制に移行する。

- 対応可能な人員の確定

- 対策本部長は、まず、感染した職員がリモート環境で業務を継続できるかを判断する。

- 次いで、出勤可能な全職員の状況を確認し、業務に対応できる人員を確定する。

- 業務の限定と再割り当て

対策本部長は、確定した人員体制に基づき、以下の通り業務の限定と再割り当てを指示する。- 新規利用者の受け入れや緊急性の低い事務作業など、延期可能な業務は原則として中断することを指示する。

- 継続する業務は「既存利用者のケアマネジメント業務」のみとし、対応可能な職員へ再割り当てを行う。

- さらに人員が限定される場合は、その業務内容を「必要最低限の支援(利用者の状況把握、緊急の連絡調整等)」にまで絞り込む。

(5)感染防止体制の確立

- 全職員の健康状態の継続的な把握

- 対策本部は、全職員の健康状態(症状の有無、同居家族の状況等)を毎日確認し、集約する。

- 事務所内の感染防止対策の徹底

- 出勤可能な職員がいる場合も、事務所内の換気、消毒、マスク着用等の基本的な感染対策を再徹底する。

- 関係機関との連携

- 対策本部は、地域の感染状況や行政の方針について、継続的に情報を収集する。

- 必要に応じて、保健所や市区町村の指示を仰ぎ、連携して対応にあたる。

- 関係者への情報共有

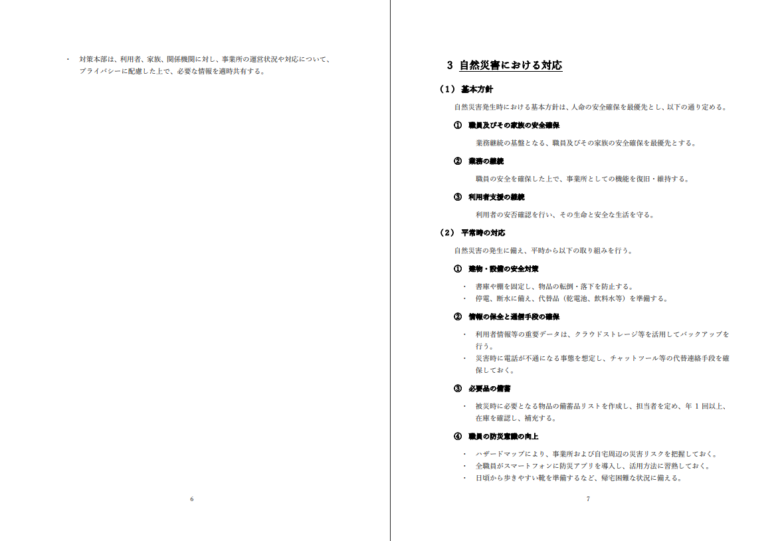

- 対策本部は、利用者、家族、関係機関に対し、事業所の運営状況や対応について、プライバシーに配慮した上で、必要な情報を適時共有する。

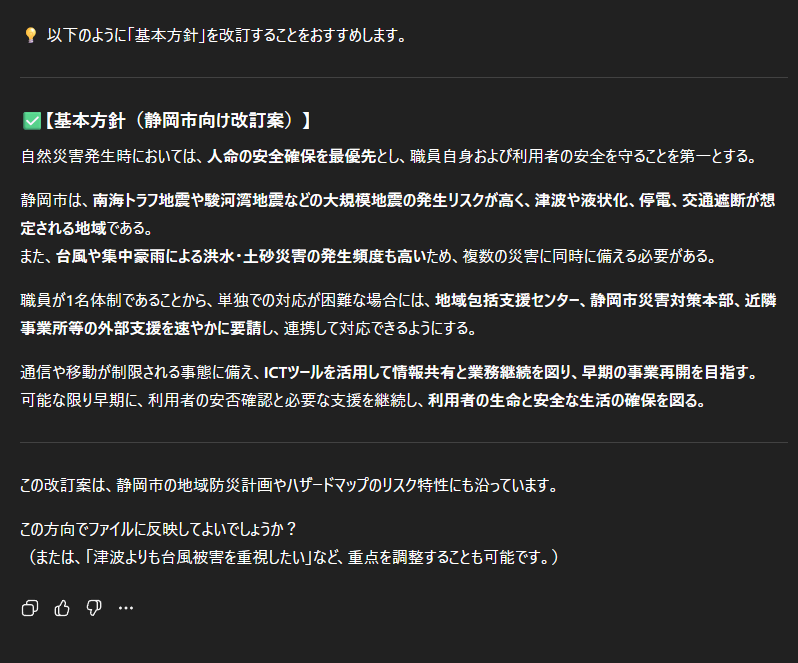

5.居宅介護支援事業所版BCPの作成例:自然災害

(1)基本方針

自然災害発生時における基本方針は、人命の安全確保を最優先とし、以下の通り定める。

- 職員及びその家族の安全確保

業務継続の基盤となる、職員及びその家族の安全確保を最優先とする。 - 業務の継続

職員の安全を確保した上で、事業所としての機能を復旧・維持する。 - 利用者支援の継続

利用者の安否確認を行い、その生命と安全な生活を守る。

(2)平常時の対応

自然災害の発生に備え、平時から以下の取り組みを行う。

- 建物・設備の安全対策

- 書庫や棚を固定し、物品の転倒・落下を防止する。

- 停電、断水に備え、代替品(乾電池、飲料水等)を準備する。

- 情報の保全と通信手段の確保

- 利用者情報等の重要データは、クラウドストレージ等を活用してバックアップを行う。

※ICT活用なし:利用者情報の重要書類は、パソコンで作成・保存するとともに、紙で印刷しておく。 - 災害時に電話が不通になる事態を想定し、チャットツール等の代替連絡手段を確保しておく。

※ICT活用なし:災害時の電話不通に備え、複数の連絡手段(公衆電話、災害用伝言ダイヤル171など)の利用方法をあらかじめ確認しておく。

- 利用者情報等の重要データは、クラウドストレージ等を活用してバックアップを行う。

- 必要品の備蓄

- 被災時に必要となる物品の備蓄品リストを作成し、担当者を定め、年1回以上、在庫を確認し、補充する。

- 職員の防災意識の向上

- ハザードマップにより、事業所および自宅周辺の災害リスクを把握しておく。

- 全職員がスマートフォンに防災アプリを導入し、活用方法に習熟しておく。

- 日頃から歩きやすい靴を準備するなど、帰宅困難な状況に備える。

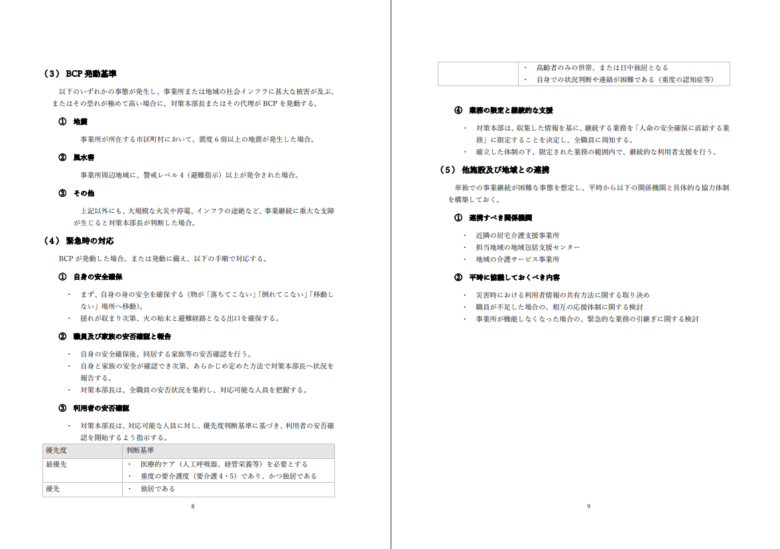

(3)BCP発動基準

以下のいずれかの事態が発生し、事業所または地域の社会インフラに甚大な被害が及ぶ、またはその恐れが極めて高い場合に、対策本部長またはその代理がBCPを発動する。

- 地震

事業所が所在する市区町村において、震度6弱以上の地震が発生した場合。 - 風水害

事業所周辺地域に、警戒レベル4(避難指示)以上が発令された場合。 - その他

上記以外にも、大規模な火災や停電、インフラの途絶など、事業継続に重大な支障が生じると対策本部長が判断した場合。

(4)緊急時の対応

BCPが発動した場合、または発動に備え、以下の手順で対応する。

- 自身の安全確保

- まず、自身の身の安全を確保する(物が「落ちてこない」「倒れてこない」「移動しない」場所へ移動)。

- 揺れが収まり次第、火の始末と避難経路となる出口を確保する。

- 職員及び家族の安否確認と報告

- 自身の安全確保後、同居する家族等の安否確認を行う。

- 自身と家族の安全が確認でき次第、あらかじめ定めた方法で対策本部長へ状況を報告する。

- 対策本部長は、全職員の安否状況を集約し、対応可能な人員を把握する。

- 利用者の安否確認

- 対策本部長は、対応可能な人員に対し、優先度判断基準に基づき、利用者の安否確認を開始するよう指示する。

| 優先度 | 判断基準 |

|---|---|

| 最優先 | ・医療的ケア(人工呼吸器、経管栄養等)を必要とする ・重度の要介護度(要介護4・5)であり、かつ独居である |

| 優先 | ・独居である ・高齢者のみの世帯、または日中独居となる ・自身での状況判断や連絡が困難である(重度の認知症等) |

- 業務の限定と継続的な支援

- 対策本部は、収集した情報を基に、継続する業務を「人命の安全確保に直結する業務」に限定することを決定し、全職員に周知する。

- 確立した体制の下、限定された業務の範囲内で、継続的な利用者支援を行う。

(5)他施設及び地域との連携

単独での事業継続が困難な事態を想定し、平時から以下の関係機関と具体的な協力体制を構築しておく。

- 連携すべき関係機関

- 近隣の居宅介護支援事業所

- 担当地域の地域包括支援センター

- 地域の介護サービス事業所

- 平時に協議しておくべき内容

- 災害時における利用者情報の共有方法に関する取り決め

- 職員が不足した場合の、相互の応援体制に関する検討

- 事業所が機能しなくなった場合の、緊急的な業務の引継ぎに関する検討

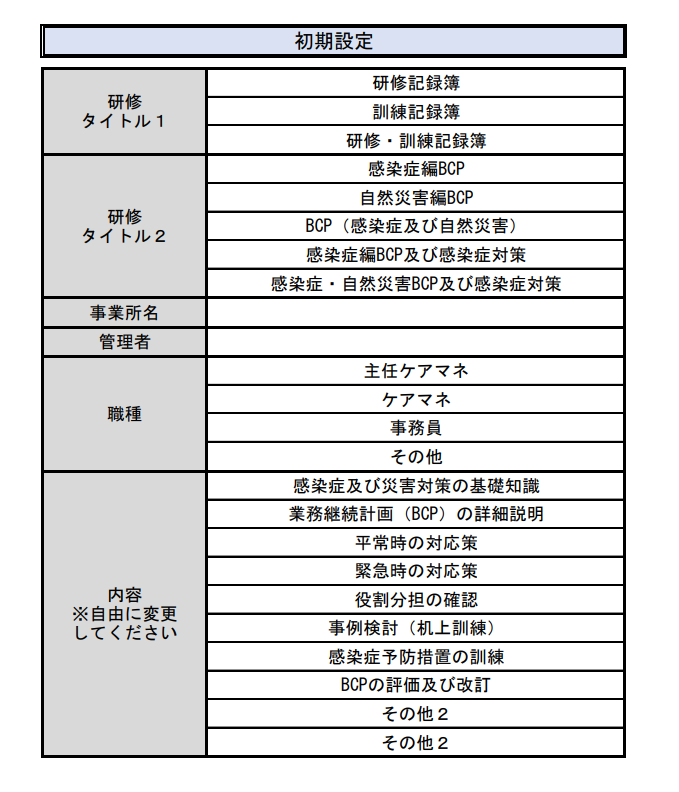

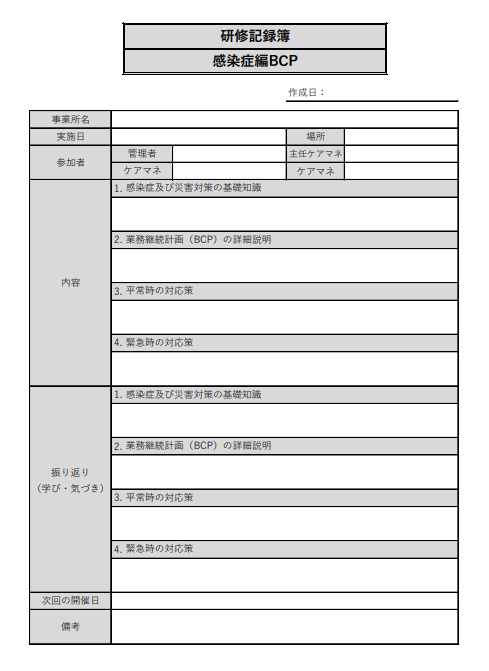

6.【具体案付き】BCP研修・訓練記録簿

研修や訓練の実施内容を記録する書式を探しています。

簡単に入力可能なBCP記録簿を作成しました。

「初期設定シート」に入力した内容は「記録簿シート」からリストで選択できるようになります。

参考として、BCP研修・訓練の具体案を載せています。

7.【ヒトケア版】居宅介護支援事業所BCP策定サポート

BCPを自分の地域や職員体制に合わせて策定したいです。

【ヒトケア版】居宅介護支援事業所BCP策定サポートを使えば、地域特性や職員数を踏まえて、自然災害や感染症のBCP策定ができます。

【ヒトケア版】居宅介護支援事業所BCP策定サポートの使い方は、以下の記事をご覧ください。

8.【ダウンロード】居宅介護支援事業所BCP(感染症・自然災害)ひな形

今回紹介した、以下のテンプレートを590円で販売しています。

- 居宅介護支援事業所BCP(感染症・自然災害)ひな形※2025年10月改訂版

- ICTツール活用あり

- ICTツール活用なし

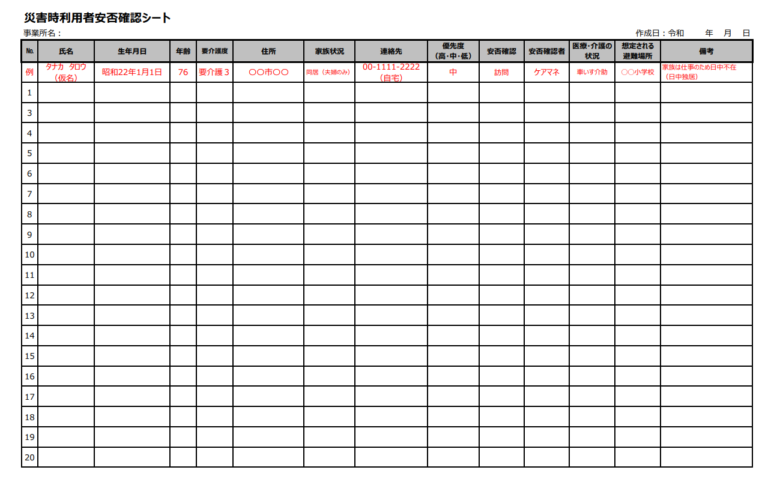

- 備蓄品リスト・災害時安否確認シート

- 【具体案付き】BCP研修・訓練記録簿

1.居宅介護支援事業所BCPひな形

2.備蓄品リスト・災害時安否確認シート

3.【具体案付き】BCP研修・訓練記録簿

居宅介護支援事業所BCP(自然災害・感染症)等の購入方法は以下のとおりです。

| 決済方法 | 購入方法 | リンク | ||

|---|---|---|---|---|

| 当記事(codoc) | 1.クレジットカード 2.コンビニ払い | 説明はこちら | ブログで購入 | |

| note | 1.クレジットカード 2.キャリア決済(docomo/au /Softbank) 3.PayPay | 説明はこちら | noteで購入 | |

| 銀行振込 | 銀行振込 | 説明はこちら | 銀行振込で購入 | |

テンプレートセットの購入はこちら。

有料記事購入後のテンプレートのダウンロード方法は、こちらをご覧ください。

テンプレートの利用は、すべて購入者様の責任において行っていただくものとします。テンプレートを使用したことによって生じたいかなるトラブルや損失、損害についても、当サイトは一切の責任を負いかねます。

ご購入をもって、上記内容に同意したものとみなします。

コメント

購入させていただきました。

虐待防止も含め、委員会設置などは無くても大丈夫ですか?

不安です

虐待防止検討委員会は「高齢者虐待防止のための指針」にて記載しております。

全ての、書式を購入したいのですが、郵貯払い、銀行振り込みで可能でしたら。ありがたいです。(この場合毎年、振り込めばいいのでしょうか。)

ご質問ありがとうございます。

『全ての、書式を購入したいのですが、郵貯払い、銀行振り込みで可能でしたら。ありがたいです。』

銀行振込みをご希望の場合、以下のフォームからお申し込みをお願いいたします。

https://forms.gle/kpRGFN9aaWfw3jq1A

『この場合毎年、振り込めばいいのでしょうか。』

→テンプレートは買い切り型のため、毎年の料金は発生しません。

ただし、銀行振込をご利用の場合、テンプレートはメールにてお送りいたします。最新版のテンプレートが必要な場合は、改めてご購入いただく必要がございます。