こんにちは。居宅介護支援事業所で一人ケアマネをしているヒトケアです。

はじめての方は、「ヒトケアの仕事術」活用ガイドをご覧ください。

いつか居宅介護支援事業所の開業をしたいです。

でも、今後も一人ケアマネとして経営が成り立つのか心配です。

独立型一人ケアマネにとって、将来の不安は常につきまといます。

私も2015年7月に居宅介護支援事業所を開業して以降、「独立型一人ケアマネが今後も生き残るためには何が必要か?」を問い続けてきました。

そして私が導き出した答えは、

「介護報酬だけに依存せず、自分の強みを活かして多様な働き方を実現する」

です。

“自分の強みを活かす”ってどういうことですか?私に強みなんてありませんよ。

いえいえ、そんなことは決してありません。

独立を本気で考えている(又はすでに独立している)時点で、“行動力”という大きな強みがあるのです。

あとは自分の経験や知識をケアマネ業務以外で活かす場を持つことで、多様な働き方は実現するはずです。

今回の記事では、なぜ独立型一人ケアマネは多様な働き方が必要なのかを解説します。

さらに、介護報酬だけに依存しないケアマネの多様な働き方の具体例を4つ紹介します。

この記事が独立型一人ケアマネの皆さんの多様な働き方の実現につながれば幸いです。

居宅介護支援事業所の契約書と重要事項説明書のダウンロードは、以下から可能です。

なぜ独立型一人ケアマネは多様な働き方が必要なのか

一人ケアマネとして独立を果たすことで、雇われケアマネの頃に比べて自由な働き方が可能になり、理想とするケアマネジメントを実現することができます。

一方で、それだけでは安定した経営が保証されるわけではありません。

介護業界の変動や一人ケアマネの抱えるリスクに対応するためには、単にケアマネジメントに専念するだけではなく、多様な働き方の実現を目指す必要があります。

ここでは、一人ケアマネが多様な働き方を目指すべき理由について、以下の3つの視点から探ります。

国は介護事業者の大規模化を推進している

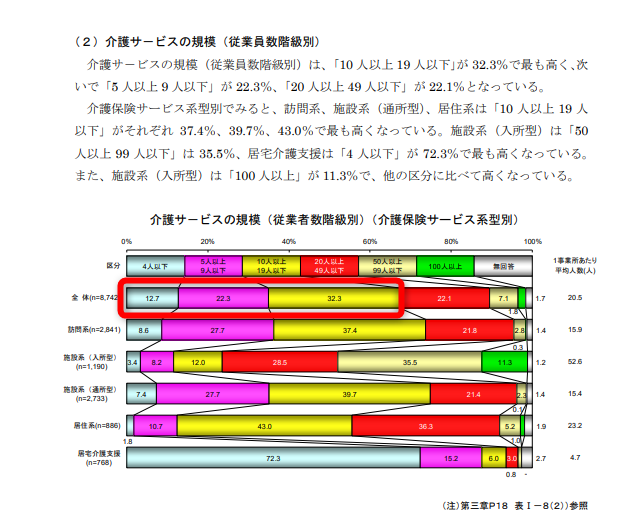

介護労働安定センターによる「令和3年度介護労働実態調査」によると、介護サ-ビスの規模(従業員数階級別)は、

- 4人以下:12.7%

- 5 人以上 9 人以下:22.3%

- 10 人以上 19 人以下:32.3%

と20人以下の事業所が全体の7割近く(67.3%)を占めています。

これだけ小規模な介護事業所が多ければ、一人ケアマネでもやっていけそうですね!

いえ、国は介護サービス事業者の経営の協働化・大規模化を推進する方針を打ち出しています。

令和4年5月 25 日の財務省での財政制度等審議会において、介護サービス事業者の経営の協働化・大規模化について以下の指摘をしています。

介護分野で小規模な法人が他との連携を欠いたまま競争するということでは、介護の質の向上にも限界があり、新型コロナのような新興感染症発生時の業務継続も施設内療養の実現も覚束おぼつかなくなる。

引用:財務省 財政制度等審議会

経営の大規模化・協働化が抜本的に推進されるべきである。

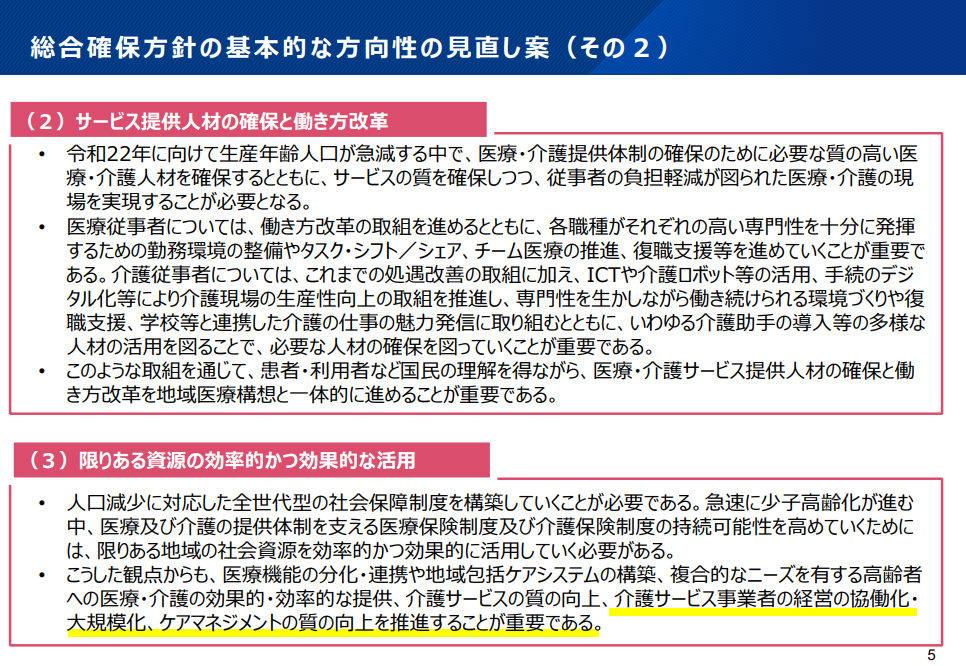

さらに、令和5年2月16日には厚生労働省の医療介護総合確保促進会議においても、限りある資源の効率的かつ効果的な活用のため「介護サービス事業者の経営の協働化・大規模化、ケアマネジメントの質の向上を推進することが重要である」と明記されました。

介護事業所の協働化・大規模化は居宅介護支援事業所も例外ではなさそうですね…。

以上のとおり、国が推進する介護事業所の協働化・大規模化は一人ケアマネ事業所にも影響を及ぼす可能性があります。

しかし、それだけが経営を左右するわけではありません。

次に、介護報酬改定によって経営がどのように影響を受けるのか、詳しく見ていきましょう。

介護報酬改定によって経営が大きく左右される

介護報酬は、国が定める基準に基づいて介護事業者に支払われます。

3年毎の介護報酬改は介護事業者にとって経営を大きく左右する要素の一つで、収益構造の変動を引き起こすことがあります。

一人ケアマネ事業所は、大規模な事業所に比べて変動に対する柔軟性が低く、介護報酬改定の影響を大きく受けます。

介護報酬に依存した経営を続けていると、介護報酬がマイナス改定となった場合に死活問題となる可能性があります。

“一人ケアマネ事業所”という組織の脆弱性

介護報酬に依存する一人ケアマネ事業所には以下のリスクが存在します。

- 個人経営のリスク

一人ケアマネ事業所は、個人が主体となっているため、病気や怪我などで業務が1ヶ月以上継続できなくなった場合には経営に直接影響します。

具体的には、一人ケアマネが担当している利用者への支援が途絶えてしまうため、他の事業所への引き継ぎが必要となります。

このプロセスは一人ケアマネだけでなく、利用者や家族にとっても大きな負担となります。 - 単一の収入源に依存するリスク

一人ケアマネが介護報酬のみを収入源としている場合、上記のような事態に陥った際に収入が途絶える危険性があります。

病気や怪我からの職場復帰を果たしても、またイチから新規利用者を獲得しなければなりません。それにより再び安定した収入が得られるまで時間を要します。

以上のリスクを回避するためにも、一人ケアマネ事業所は複数の収入源を持つことが重要です。

これにより、介護報酬の減収に対しても柔軟に対応することが可能となり、経営の安定性が向上します。

独立型一人ケアマネの多様な働き方の具体例

ここまでの解説で、介護報酬という単一の収入源に依存することが、独立型一人ケアマネにとって大きなリスクであることをお伝えしました。

では、独立型一人ケアマネはどのようにして複数の収入源を築くことができるのでしょうか?

ここからは、独立型一人ケアマネの多様な働き方の具体例を4つ紹介します。

本業であるケアマネ業務と自分の強みを掛け合わせることで、自分自身の価値を一層高めることが可能です。

多様な働き方の具体例①:コンサルティング・アドバイザリー業務

独立を目指す人や介護ソフト等を開発する企業にとって、独立型一人ケアマネの知識や経験は価値のある情報となります。

この専門性を活かしたコンサルティング・アドバイザリー業務は、一人ケアマネにとって新しい働き方として魅力的な選択肢になるでしょう。

以下、その具体例を紹介します。

- 独立開業する人向けのコンサルティング

独立型一人ケアマネの経験から、開業のプロセスや経営戦略、業務効率化の方法など、具体的な解決策を提供することができます。 - 介護ソフトなどを開発する企業へのアドバイザリー業務

介護現場の実際のニーズと合致したソフトウェアの開発をサポートするため、一人ケアマネの専門的な知見を活用して、企業に対して戦略的な助言や方向付けを行うことができます。

私は現在、2つの企業とアドバイザリー契約を結んでいます。

ケアマネとしての経験と知識を活かすことができるこの仕事に、大きなやりがいを感じています。

多様な働き方の具体例②:講師としての活動

独立型一人ケアマネとしての豊富な経験と知識は、講師としての活動にも繋がります。 講師としての活動は自分の得意分野を最大限に活かすことで、選択肢を広げることができます。

例として私のこれまでの講師としての活動を紹介します。

- 専門学校での非常勤講師

専門学校からの依頼により、社会福祉科の学生たちに介護保険制度の授業をしていました。 - 地域のケアマネ協会主催によるセミナー講師

地域のケアマネ協会からの依頼により、会員向けのBCP策定等のセミナー講師を務めました。

講師としての活動は、単に他者に知識や技術を教えるだけではありません。

他者に教える過程で、自分自身の理解が一段と深まります。

また、受講者からの質問や意見を受けることで、自分の知識と技術をさらに磨くことができるのです。

講師としての経験は本業であるケアマネ業務にも役立っています。

多様な働き方の具体例③:ブログ運営

ブログという個人のメディアを運営することで、自分の専門的な知識や経験を広める効果的な手段が得られます。

さらに以下のような収益化の方法も考えられます。

- アドセンス広告

ブログページにGoogle AdSenseなどの広告を掲載し、広告からのクリックや表示数に応じて収益を得ることができます - アフィリエイト

特定の商品やサービスへのリンクを設置し、そのリンクからの購買があった場合に報酬を得る仕組みです。自分の専門分野に合った商品の紹介などが可能です。 - 独自コンテンツ販売

自分が作成した独自コンテンツを販売することで、直接的な収益を得ることができます。 - ブログを通じた仕事の依頼

ブログを通して自分の専門性を示すことで、関連する業務の依頼を受けることもあります。

ブログの収益化には多くの時間と労力を要します。

本業と並行してのブログ運営は簡単なことではありませんが、一度軌道に乗ると、収入の自動化が期待できます。

重要なのは、最初の困難な段階を乗り越えられるかどうかです。

そこまでの我慢と努力が、新しい収益源への道を開く鍵となります。

多様な働き方の具体例④:ライターとしての活動

これまでの経験を活かしたライターとしての活動は、独立型一人ケアマネの多様な働き方の選択肢の一つとなります。

でもライターとして依頼をもらうにはどうすれば良いのですか?

ライターとして活動するためには、まず自分の専門分野における信頼と認知度を高めることが重要です。

そのために、自分の知識や経験、意見等をSNSやブログ等を通じて積極的に発信していきましょう。

このような活動を通じて、ライターとしての仕事を受注する機会を得ることができます。

私の経験をお伝えしますと、ケアマネジャーのICT活用に関する情報をこのブログで積極的に発信してきたことが、ある雑誌編集者の方の目にとまりました。

その結果、令和6年度から某ケアマネ専門誌にて「ケアマネジャーのためのICT活用術」というテーマでの連載を始めることになりました。

ブログを通じて自分の経験と知識を発信することの重要性を再認識しました。

まとめ:独立型一人ケアマネだからこそ実現できる多様な働き方がある

今回は「独立型一人ケアマネの今後を見据えた生存戦略」をテーマに、

について解説しました。

今回の記事で解説したように、独立型一人ケアマネは様々なリスクを抱えているのも事実です。

一方で、雇われケアマネにはない強みもあります。

それは組織の意思決定が早いということです。

独立型の一人ケアマネ事業所の場合、

自分の意思決定=組織の意思決定

となるため、自分の行動力次第で多様な働き方を実現することができます。

今回紹介した独立型一人ケアマネの多様な働き方は、一朝一夕では実現しません。

「この活動が未来に繋がるのだろうか…」と時に迷いが生じることもあるでしょう。

それでも目先の数字にとらわれずに価値のある活動を地道に続けることで、独立型一人ケアマネとしての新たなキャリア形成に繫がります。

独立型一人ケアマネの今後について希望が持てました。

私も独立したら自分の経験を情報発信するところから始めます!

今回の記事が、独立型一人ケアマネの皆さんが多様な働き方を実現する一助となれば幸いで。

当サイトで販売しているテンプレートの購入方法は、以下の記事で解説しています。

コメント