介護保険最新情報Vol.1467を追加しました。

こんにちは。居宅介護支援事業所で一人ケアマネをしているヒトケアです。

はじめての方は、「ヒトケアの仕事術」活用ガイドをご覧ください。

介護保険最新情報の通知が多すぎて、重要な情報を見落としてしまいそうです。

本記事では、2025年度の介護保険最新情報を図解付きわかりやすく解説しています。

※2024年度はこちら。

国からの通知内容をもとに随時情報を更新していきますので、ブックマークしてご活用ください。

当サイトで紹介している各種テンプレートは、以下の記事にてセット販売しています。

- 【便利機能】記事内の介護保険最新情報を簡単に探す方法

- 【2026年2月】介護保険最新情報

- 【2026年1月】介護保険最新情報

- 1月30日|Vol.1466|「介護現場の働きやすい職場環境づくりに向けた経営の協働化・大規模化の進め方ガイドライン」

- 1月23日|Vol.1465|介護保険法施行令の一部を改正する政令の一部を改正する政令の公布について

- 1月23日|Vol.1464|令和 8 年7月貸与分から適用される福祉用具の全国平均貸与価格及び貸与価格の上限の公表について(新商品に係る分)

- 1月21日|Vol.1463|「認知症 希望のリレーフォーラム in 藤枝 ともに生き生 き暮らせるまちを一緒につくろう! ~希望大使とともに、み んなでアクション~」の開催

- 1月21日|Vol.1462|介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業に関するQ&A(第1版)」の送付

- 1月11日|Vol.1461|介護事業所等及び介護施設等に対するサービス継続支援事業に関する交付要綱及び実施要綱等

- 1月10日|Vol.1460|介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業、ケアプランデータ連携システムの利用促進及び介護情報基盤の活用のための介護事業所等への支援策

- 1月9日|Vol.1459|介護保険法施行令の一部を改正する政令の施行準備に係る留意点等及び介護保険条例参考例について

- 1月9日|Vol.1458|介護分野の業務効率化に資する汎用機器の導入に向けた省力化補助金の活用

- 【2025年12月】介護保険最新情報

- 12月26日|Vol.1457|「適切なケアマネジメント手法の普及推進に向けた調査研究事業(令和7年度老人保健健康増進等事業)」における『「適切なケアマネジメント手法」の手引きその3』解説セミナーの解説動画等公開のご連絡について【その10】

- 12月25日|Vol.1456|介護情報基盤ポータルにおける周知資材の公開のお知らせ

- 12月26日|Vol.1455|訪問介護事業所の出張所(いわゆる「サテライト」)の設置

- 12月25日|Vol.1454|令和7年度介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業の実施

- 12月25日|Vol.1453|「介護保険制度の見直しに関する意見」の公表

- 12月25日|Vol.1452|令和6年度介護報酬改定を踏まえた高齢者施設等と協力医療機関との連携状況について(速報)

- 12月24日|Vol.1451|「認知症 希望のリレーフォーラム in 北九州 ともに生き生き暮らせるまちを一緒につくろう! ~希望大使とともに、みんなでアクション~」 の開催

- 12月23日|Vol.1450|令和6年度介護保険事務調査の集計結果について

- 12月19日|Vol.1449|介護保険法施行令の一部を改正する政令の公布

- 12月17日|Vol.1448|介護分野における医療・介護等支援パッケージ及び重点支援地方交付金の活用

- 12月12日|Vol.1447|「介護現場における生産性向上推進フォーラム」の開催

- 12月9日|Vol.1446|認知症普及啓発事業におけるフォーラムの開催

- 12月4日|Vol.1445|介護情報基盤とケアプランデータ連携システムの統合に向けたケアプランデータ連携システムの利用促進等

- 【2025年11月】介護保険最新情報

- 11月28日|Vol.1444|「医療・介護等支援パッケージ」及び「重点支援地方交付金」の双方の活用

- 11月28日|Vol.1443|介護保険法施行令の一部を改正する政令の公布

- 11月21日|Vol.1442|「「強い経済」を実現する総合経済対策」における介護分野の「医療・介護等支援パッケージ」及び「重点支援地方交付金」による支援

- 11月20日|Vol.1441|主治医意見書の取扱い

- 11月20日|Vol.1440|「要介護認定における「認定調査票記入の手引き」、「主治医意見書記入の手引き」及び「特定疾病にかかる診断基準」について」の一部改正

- 11月20日|Vol.1439|「要介護認定等の実施について」の一部改正

- 11月11日|Vol.1438|「ホームヘルパーの魅力発信のための広報事業」の成果物に関する周知

- 11月10日|Vol.1437|介護老人福祉施設等における診療行為に係る報酬の給付調整に関する周知

- 11月7日|Vol.1436|「介護保険施設等における事故予防及び事故発生時の対応に関するガイドライン」の策定

- 11月5日|Vol.1435|生活支援共創プラットフォーム(全国版)の専用ホームページ及び第2回シンポジウムのアーカイブ配信

- 11月5日|Vol.1434|「適切なケアマネジメント手法」の手引き その3」 解説セミナーのご案内等

- 【2025年10月】介護保険最新情報

- 10月31日|Vol.1433|科学的介護情報システム(LIFE)令和7年度第1回説明会の実施

- 10月27日|Vol.1432|令和 7 年度 介護デジタル中核人材養成に向けた 調査研究事業一式 応募者多数につき「デジタル中核人材養成研修」の 増設のお知らせ

- 10月24日|Vol.1431|令和 8 年 4 月貸与分から適用される福祉用具の 全国平均貸与価格及び貸与価格の上限の公表

- 10月22日|Vol.1430|令和6年度介護報酬改定の効果検証及び調査研究に係る調査(令和7年度調査)への協力依頼(2回目)

- 10月20日|Vol.1429|令和 7 年度 介護デジタル中核人材養成に向けた 調査研究事業一式 再度「デジタル中核人材養成研修」関する 周知と受講推奨

- 10月17日|Vol.1428|「介護情報基盤ポータル」の機能追加及び介護事業所等への支援策

- 10月17日|Vol.1427|ぴったりサービス(介護保険)における標準様式の新規追加について(その2)

- 10月14日|Vol.1426|「介護分野の行政手続に関する簡素化・利便性向上に係る要望受付フォーム」の周知

- 10月1日|Vol.1425|「令和6年度介護報酬改定に関する Q&A(Vol.17)(令和7年 10 月 1日)」の送付

- 【2025年9月】介護保険最新情報

- 9月24日|Vol.1424|「ケアプラン点検に係るマニュアル及び AI を活用した支援 ツールに関する調査研究事業(令和6年度老人保健健康増進 等事業)」による「ケアプラン点検項目」等の更新

- 9月24日|Vol.1423|「医療介護提供体制改革推進交付金、地域医療対策支援臨時特例交付金及び地域介護対策支援臨時特例交付金の運営について」の一部改正

- 9月22日|Vol.1422|令和6年度介護報酬改定の効果検証及び調査研究に係る調査(令和7年度調査)への協力依頼

- 9月17日|Vol.1421|令和7年度 介護サービス相談員派遣等事業全国説明会開催のご案内

- 9月5日|Vol.1420|「適切なケアマネジメント手法の策定、普及推進に向けた調査研究事業(令和6年度老人保健健康増進等事業)」の「手引き」等の公開

- 9月9日|Vol.1419|ケアプランデータ連携システム及び介護情報基盤に関する 国際福祉機器展(H.C.R.)2025 出展のお知らせ

- 9月5日|Vol.1418|令和6年度介護報酬改定に関するQ&A Vol.16

- 9月4日|Vol.1417|「厚生労働省所管一般会計補助金等に係る財産処分について」の一部改正

- 【2025年8月】介護保険最新情報

- 8月29日|Vol.1416|令和 7 年度 介護デジタル中核人材養成に向けた調査研究事業一式「デジタル中核人材養成研修」の周知及び受講勧奨のお願い

- 8月29日|Vol.1415|令和7年度「老人の日・老人週間」の実施

- 8月28日|Vol.1414|生活支援共創プラットフォーム(全国版)の第2回シンポジウム

- 8月22日|Vol.1413|令和7年度全国メディカルコントロール協議会連絡会(第2回)における【第2部】「パネルディスカッション」の演題及びパネリストの公募

- 8月22日|Vol.1412|科学的介護情報システム(LIFE)研修会の周知について

- 8月20日|Vol.1411|「介護情報基盤ポータルサイト」の公開

- 8月1日|Vol.1410|ぴったりサービス(介護保険)における標準様式の新規追加

- 【2025年7月】介護保険最新情報

- 7月30日|Vol.1409|市町村や地域包括支援センターにおける身元保証等高齢者サポート事業に関する相談への対応について」の一部改正

- 7月25日|Vol.1408|「2040 年に向けたサービス提供体制等のあり方に関するとりまとめ」の公表

- 7月25日|Vol.1407|令和 8 年1月貸与分から適用される福祉用具の 全国平均貸与価格及び貸与価格の上限の公表

- 7月24日|Vol.1406|「介護職員等の職場環境や処遇に関する実態調査」への協力依頼

- 7月22日|Vol.1405|介護情報基盤の今後のスケジュール、介護情報基盤活用のための介護事業所等への支援及び介護情報基盤とケアプランデータ連携システムの統合

- 7月17日|Vol.1404|令和7年度地域支援事業実施要綱等の改正点

- 7月11日|Vol.1403|「総合事業の充実に向けたワークシート」

- 7月10日|Vol.1402|福祉用具のサービス提供における PDCA の適切な実施等

- 7月9日|Vol.1401|令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.15)

- 7月7日|Vol.1400|介護職員等処遇改善加算等に関する様式例の一部差替

- 7月3日|Vol.1399|令和7年度介護現場の生産性向上に関する 普及加速化事業一式生産性向上ビギナーセミナー・ フォローアップセミナー 参加案内・周知

- 【2025年6月】介護保険最新情報

- 6月30日|Vol.1398|「「介護サービス情報の公表」制度の施行について」一部改正について

- 6月20日|Vol.1397|令和7年8月からの室料相当額控除の適用

- 6月20日|Vol.1396|市町村及び地域包括支援センターにおける高齢者の見守り体制の充実に資するハンドブック

- 6月19日|Vol.1395|「救急安心センター事業(♯7119)の認知度向上に向けた広報物の周知について(依頼)」の送付

- 6月16日|Vol.1394|大阪・関西万博における厚生労働省老健局の催事出展

- 6月13日|Vol.1393|「特別養護老人ホームにおけるサービス提供のあり方に関する調査研究事業(令和6年度老人保健健康増進等事業)」の報告書及び手引き

- 6月10日|Vol.1392|令和7年度介護現場の生産性向上に関する普及加速化事業一式生産性向上ビギナーセミナー・フォローアップセミナー参加案内・周知

- 6月4日|Vol.1391|健康保険法施行令等の一部を改正する政令等の公布

- 6月4日|Vol.1390|「介護保険制度における利用者負担等の事務処理の取扱いについて」の一部改正

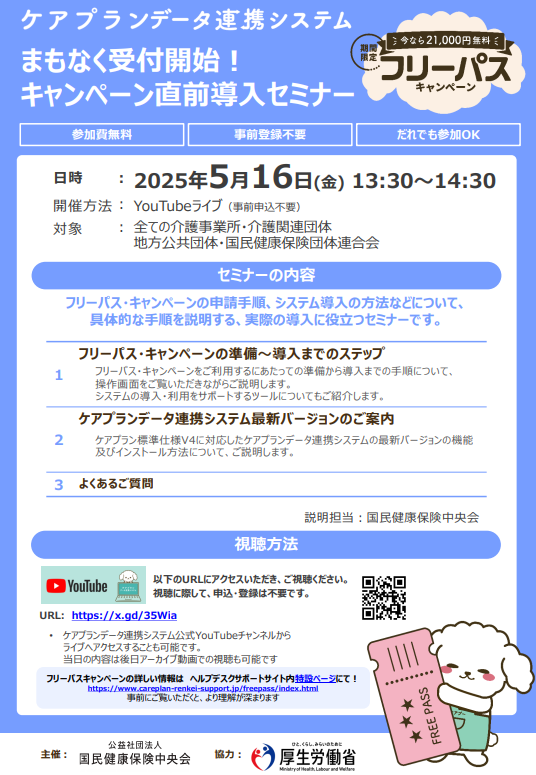

- 6月4日|Vol.1389|ケアプランデータ連携システム ライセンス料が 1 年間無料になる 「フリーパスキャンペーン」開始のご案内

- 6月4日|Vol.1388|令和7年度 介護現場の生産性向上に関する 普及加速化事業一式生産性向上ビギナーセミナー・ フォローアップセミナー参加案内・ 周知のお願い

- 6月3日|Vol.1387|多様な主体による総合事業(サービス・活動 A 等) 実施の手引き」及び「都道府県プラットフォーム 構築の手引き

- 【2025年5月】介護保険最新情報

- 【2025年4月】介護保険最新情報

- 4月30日|Vol.1381|認知症施策推進計画の策定促進

- 4月30日|Vol.1380|「介護人材確保・職場環境等改善事業に関するQ&A(第2版)」の送付

- 4月25日|Vol.1379|令和7年 10 月貸与分から適用される福祉用具の 全国平均貸与価格及び貸与価格の上限の公表

- 4月23日|Vol.1378|介護サービス事業者経営情報データベースシステムの運用の一時停止

- 4月18日|Vol.1377|ケアプランデータ連携システム直近の重要トピックス

- 4月18日|Vol.1376|令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.14)

- 4月15日|Vol.1375|令和 7 年度介護事業実態調査(介護事業経営概況調査) へのご協力依頼

- 4月14日|Vol.1374|ケアプランデータ連携システムフリーパスキャンペーンオンライン説明会実施レポートの公開

- 4月10日|Vol.1373|2040年に向けたサービス提供体制等のあり方に関する中間とりまとめの公表

- 4月7日|Vol.1372|「令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.13)」の送付

- 4月4日|Vol.1371|科学的介護情報システム(LIFE)第2回説明会の動画及び資料公開

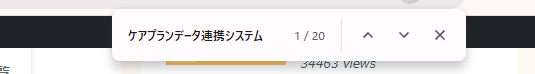

【便利機能】記事内の介護保険最新情報を簡単に探す方法

特定の介護保険最新情報を見たいのですが、探すのが大変です。

Ctrl+F(Macの場合は⌘(command)+F)

を押すと、記事内の検索が簡単にできます。

【記事内の検索方法】

1.この記事の画面上で「Ctrl+F」を押します(Macユーザーの場合は「Cmd+F」)。

2.検索バーが表示されますので、検索したいキーワードを入力します。(例:ケアプランデータ連携システム)

3.検索バーに入力したキーワードがハイライト表示されます。

ページ内検索を使えば、知りたい情報をすぐに見つけることができますね!

その他の便利な小ワザ集は、以下の記事をご覧くさい。

【2026年2月】介護保険最新情報

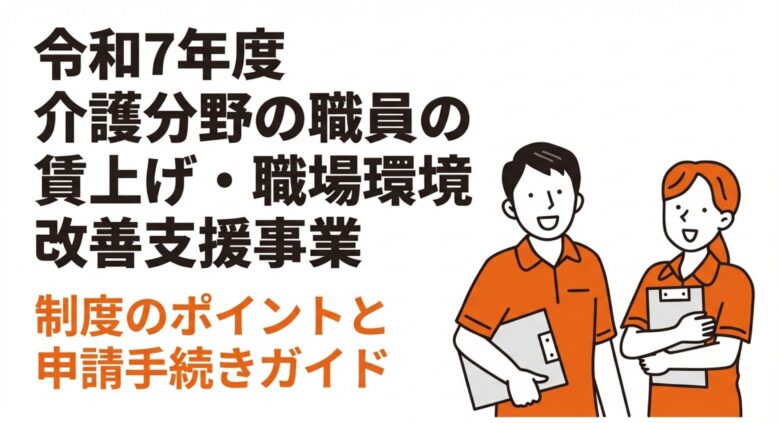

2月4日|Vol.1467|介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業に係る広報資材等について」の送付

🔸解説

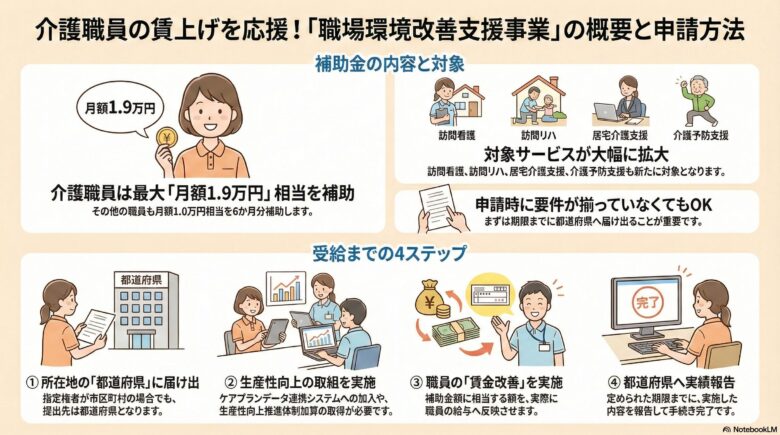

本通知は、令和7年度補正予算に基づき実施されている「介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業」について、事業所での理解と申請を促進するための広報資材等を作成し、自治体を通じて周知するよう依頼するものです。

既に示されている実施要綱・局長通知の内容を踏まえ、現場向けに分かりやすく整理したリーフレットや動画を公式に提供した点が今回のポイントです。

① 広報資材作成の背景と目的

本事業は、介護職員の賃上げと職場環境改善を目的とした緊急的支援策である一方、

・要件が複数ある

・処遇改善加算との関係が分かりにくい

といった声が現場から上がっていました。

このため本通知では、介護サービス事業所等が内容を正確に理解し、申請・活用しやすくなるよう、共通の広報資材を作成したことが示されています。

② 作成・提供された広報資材の内容

通知で示されている主な広報資材は次のとおりです。

・リーフレット

- (処遇改善加算対象サービス向け)

「介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善事業について」(別添1)

- (対象拡大サービス向け)

「介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善事業について」(別添2)

※別添2は、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅介護支援、介護予防支援向け

これらのリーフレットでは、

・介護職員は最大月額1.9万円相当

・介護職員以外も月額1.0万円相当

をいずれも6か月分補助する仕組みや、

申請から実績報告までの流れが、ステップ形式で視覚的に整理されています。

・動画

「令和7年度介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業の計画書の記入方法について」

URL:https://youtu.be/5VT0b1mk4yI?si=hQRcblyZWXws3z0C

動画では、計画書作成時の注意点や記入方法を具体的に解説しており、事業所の実務負担軽減を意識した内容となっています。

③ 事業所向けの実務的メッセージ

広報資材では、特に次の点が強調されています。

・申請時点で要件がすべて揃っていなくても申請可能であること

・補助金額に相当する賃金改善を、補助金の支給を待たずに実施することも検討できること

・訪問・通所系サービスと施設系サービスで、生産性向上等に係る取組内容が整理されていること

あわせて、

・専用コールセンター(050-3733-0222)

・処遇改善加算の個別相談支援(社労士による無料相談)

といった相談体制も明示されています。

④ 自治体に求められている対応

本通知では、都道府県・市町村に対し、

・これらの広報資材を活用し

・管内の介護サービス事業所等へ積極的に周知すること

・事業の円滑な執行に協力すること

が求められています。

単なる情報提供にとどまらず、「事業を確実に使ってもらう」段階に入ったことを示す通知と整理できます。

🔹AIスライドによる解説

▪️出典

「介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業に係る広報資材等について」の送付について

計3枚(本紙を除く)

【2026年1月】介護保険最新情報

- 1月30日|Vol.1466|「介護現場の働きやすい職場環境づくりに向けた経営の協働化・大規模化の進め方ガイドライン」について

- 1月23日|Vol.1465|介護保険法施行令の一部を改正する政令の一部を改正 する政令の公布について

- 1月23日|Vol.1464|令和 8 年7月貸与分から適用される福祉用具の全国平均貸与価格及び貸与価格の上限の公表について(新商品に係る分)

- 1月21日|Vol.1463|「認知症 希望のリレーフォーラム in 藤枝 ともに生き生 き暮らせるまちを一緒につくろう! ~希望大使とともに、みんなでアクション~」の開催について

- 1月21日|Vol.1462|介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業に関するQ&A(第1版)」の送付について

- 1月10日|Vol.1461|介護事業所等及び介護施設等に対するサービス継続支援事業に関する交付要綱及び実施要綱等について

- 1月10日|Vol.1460|介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業、ケアプランデータ連携システムの利用促進及び介護情報基盤の活用のための介護事業所等への支援策について

- 1月9日|Vol.1459|介護保険法施行令の一部を改正する政令の施行準備に係る留意点等及び介護保険条例参考例について

- 1月9日|Vol.1458|介護分野の業務効率化に資する汎用機器の導入に向けた省力化補助金の活用について

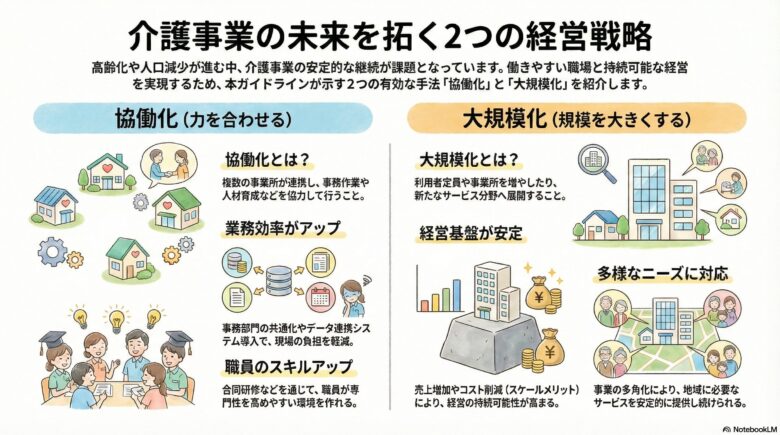

1月30日|Vol.1466|「介護現場の働きやすい職場環境づくりに向けた経営の協働化・大規模化の進め方ガイドライン」

🔸解説

本通知は、「介護現場の働きやすい職場環境づくりに向けた経営の協働化・大規模化の進め方ガイドライン」およびその概要を作成し、自治体・関係団体を通じて介護事業所へ周知するよう依頼するものです。

人材不足や経営環境の厳しさが増す中で、個々の法人・事業所単独では解決が難しい課題に対し、協働化・大規模化という選択肢を体系的に整理し、判断材料を提供することを目的としています。

① ガイドライン作成の背景

通知では、

・介護テクノロジー活用

・タスクシフト・タスクシェア

・生産性向上

・経営改善

を進める必要性が強調されています。

特に、「デジタル行財政改革 取りまとめ2024」や、社会保障審議会介護保険部会「介護保険制度の見直しに関する意見」(令和7年12月25日)を踏まえ、

協働化・大規模化を経営改善の有効な手段として位置づけた点が特徴です。

② 「協働化」と「大規模化」の整理

ガイドラインでは、両者を次のように定義しています。

・協働化

複数の法人・事業所が連携し、

- 間接業務の効率化

– 人材確保・人材育成

– 災害対応、地域貢献

などを共同で実施する取組

・大規模化

- 定員拡大

– 事業所増設

– 他分野展開

– 合併・事業譲渡

等により、経営規模を拡大する取組

単なる規模拡大ではなく、持続可能なサービス提供体制を築くための手段として整理されています。

③ ガイドラインの構成と特徴

ガイドラインは、

・協働化の背景・きっかけ

・具体的な取組内容

・効果

・進め方(STEP形式)

・全国16か所の実践事例

で構成されています。

特に、

・自治体や社会福祉協議会が主導するケース

・有志の法人・事業所が主導するケース

の双方を取り上げ、現場で起こりやすい進め方を具体例で示している点が実務的です。

④ 実務上の活用ポイント

通知では、

・介護事業所にとっては「経営課題解決を考える際の参考資料」

・自治体にとっては「地域課題解決のために協働化・大規模化を後押しする際の参考資料」

として活用することが想定されています。

また、協働化・大規模化は

・必ず行うべき義務ではない

・各法人・地域の状況に応じて選択するもの

であることが前提とされており、判断材料を提供するガイドラインである点が明確に示されています。

全体として本通知は、

介護現場の働きやすさ確保と経営の持続可能性を両立させるために、「協働化・大規模化」を具体的に考えるための実践的な手引きを示したもの

と整理できます。

🔹AIスライドによる解説

▪️出典

「介護現場の働きやすい職場環境づくりに向けた経営の協働化・大規模化の進め方ガイドライン」について

計8枚(本紙を除く)

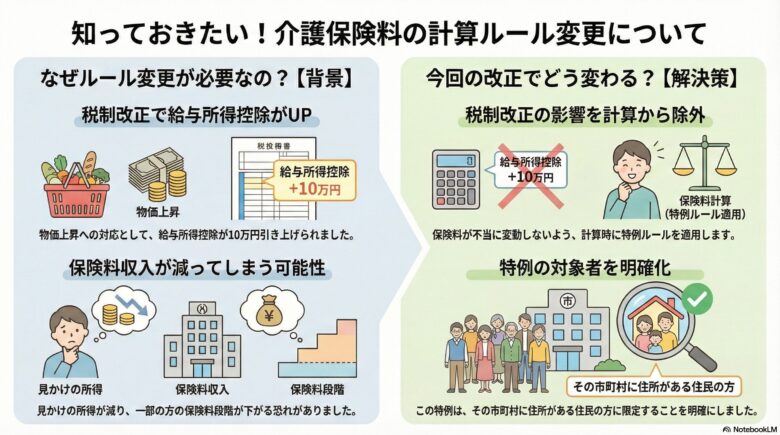

1月23日|Vol.1465|介護保険法施行令の一部を改正する政令の一部を改正する政令の公布について

🔸解説

本通知は、「介護保険法施行令の一部を改正する政令(令和7年政令第420号)」について、さらに不十分であった点を補うため、その一部を改正する政令(令和8年政令第6号)が公布・施行されたことを通知するものです。

令和7年度税制改正(給与所得控除の最低保障額の引上げ)による影響が、第9期介護保険事業計画期間中(令和6~8年度)の保険料算定に及ばないようにすることが主な目的です。

① 改正の背景(なぜ再改正が必要だったか)

令和7年度税制改正により、給与所得控除の最低保障額が

55万円 → 65万円

に引き上げられました。

介護保険では、第1号被保険者の保険料段階を

・市町村民税課税の有無

・合計所得金額

などで判定しているため、この税制改正により、実質的な所得状況が変わらないにもかかわらず、保険料段階が上がってしまう人が生じる可能性がありました。

この影響を遮断するため、令和7年政令第420号により

・令和8年度保険料率算定に関する特例

が設けられましたが、

「合計所得の額の算定方法の特例」については、対象者を限定する規定が漏れていたため、今回その点を補う再改正が行われています。

② 今回の改正内容の要点

今回の改正では、次の点が整理・明確化されています。

・保険料率の算定に関する

市町村民税世帯非課税者

市町村民税が課されていない者

についての特例規定(令附則第25条)において、

「賦課期日に当該市町村に住所を有する者」に限定する規定を整備。

・これと同様の限定規定を、

合計所得の額の算定方法の特例

(令附則第24条、第25条関係)

にも新たに設けること。

つまり、

令和8年度の保険料算定に用いる特例は、賦課期日に当該市町村に住所を有する第1号被保険者に限って適用する

という整理が、条文上も完全に揃えられた形になります。

③ 実務への影響(市町村の対応)

この改正は、

・新たな制度を追加するもの

・住民に新たな申請を求めるもの

ではありません。

一方で、市町村にとっては、

・令和8年度保険料率の算定

・所得判定ロジック(システム設定)

において、「住所要件を含めた対象者限定」が法令上明確になったことを前提に処理する必要があります。

特に、

・年度途中で転入・転出があるケース

・賦課期日と課税期日が異なる点

について、改正政令を踏まえた取扱いが求められることになります。

全体として本通知は、

税制改正の影響を第9期介護保険事業計画期間中に持ち込まないための「技術的・補完的な法令整備」

を行ったものであり、市町村の保険料実務を安定させるための調整通知と位置づけられます。

🔹AIスライドによる解説

▪️出典

介護保険法施行令の一部を改正する政令の一部を改正する政令の公布について(通知)

計2枚(本紙を除く)

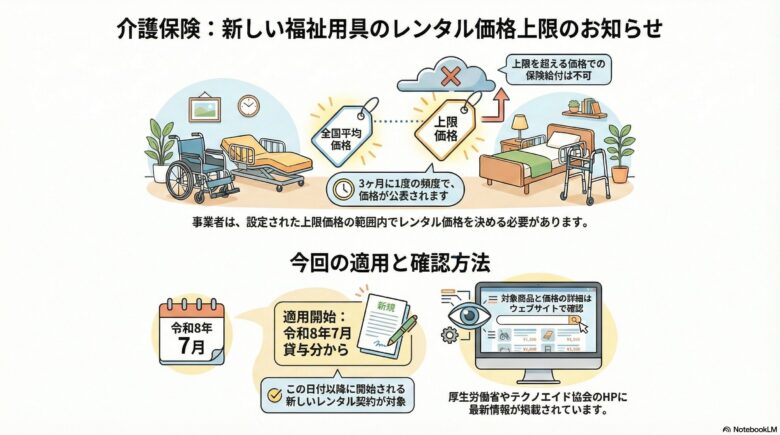

1月23日|Vol.1464|令和 8 年7月貸与分から適用される福祉用具の全国平均貸与価格及び貸与価格の上限の公表について(新商品に係る分)

🔸解説

本通知は、令和8年7月貸与分から適用される「福祉用具の全国平均貸与価格および貸与価格の上限」について、新商品分を公表したことを周知するものです。

福祉用具貸与における価格の適正化を目的として、既存ルールに基づき定期的に行われる公表対応の一環です。

① 制度上の位置づけ

福祉用具の全国平均貸与価格および貸与価格の上限は、

「福祉用具貸与及び介護予防福祉用具貸与の基準について」(平成30年3月22日 老高発0332第1号)

に基づき、新商品については3か月に1度の頻度で設定・公表することとされています。

今回の通知は、そのルールに沿って、令和8年7月貸与分から適用される新商品分を示したものです。

② 今回公表された内容の範囲

今回の公表対象は、

・令和8年7月貸与分から新たに

・全国平均貸与価格および貸与価格の上限が適用される

「新商品」に限られています。

既存商品についての価格改定ではなく、新たに価格設定が必要となる福祉用具のみが対象である点が重要です。

③ 実務上の対応ポイント

都道府県、指定都市、中核市に対しては、

・管内市町村

・福祉用具貸与事業者等

へ広く周知するとともに、価格設定の遺漏が生じないよう対応することが求められています。

福祉用具貸与事業者にとっては、

・令和8年7月以降の貸与契約

・新商品を取り扱う場合の価格設定

に直接影響するため、事前に掲載内容を確認しておくことが不可欠です。

④ 掲載先(通知記載リンク)

全国平均貸与価格および上限価格は、以下に掲載されています。

・厚生労働省ホームページ

・公益財団法人テクノエイド協会ホームページ

(通知本文では、厚生労働省HP内のテクノエイド協会掲載ページを参照するよう示されています)

全体として本通知は、

福祉用具貸与価格の透明性と適正化を確保するための、定例的かつ実務的な周知通知

と位置づけられます。

🔹AIスライドによる解説

▪️出典

令和8年7月貸与分から適用される福祉用具の全国平均貸与価格及び貸与価格の上限の公表について(新商品に係る分)

計1枚(本紙を除く)

1月21日|Vol.1463|「認知症 希望のリレーフォーラム in 藤枝 ともに生き生 き暮らせるまちを一緒につくろう! ~希望大使とともに、み んなでアクション~」の開催

🔸解説

本通知は、「認知症 希望のリレーフォーラム in 藤枝」の開催について、都道府県・市町村および関係団体に対し周知協力を依頼するものです。

令和7年12月9日付の介護保険最新情報 Vol.1446 で案内された認知症希望のリレーフォーラムについて、藤枝市で開催される回の具体的な内容・日程・申込方法等を示した追加案内という位置づけになります。

① フォーラムの趣旨

本フォーラムは、認知症(かもしれない)本人が主役となり、自身の経験や思いを語り、地域の人々と共有することを目的としています。

認知症になっても希望をもって生きられるという「新しい認知症観」を社会に広げ、

地域住民、行政、専門職がともに「暮らしやすいまちづくり」を考える場として企画されています。

② 開催概要(藤枝会場)

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 名称 | 認知症 希望のリレーフォーラム in 藤枝 |

| 日時 | 2026年2月20日(金)13:30~15:30(13:00開場) |

| 会場 | 生涯学習センター ホール(藤枝市茶町1-5-5) |

| 開催方法 | 会場参加+オンライン参加(ハイブリッド) |

| 参加費 | 無料(会場・オンラインとも事前申込制) |

| 定員 | 会場150名 |

| 主催 | 厚生労働省 |

| 共催 | 藤枝市、(一社)日本認知症本人ワーキンググループ |

③ プログラムの特徴

プログラムは、

・本人および活動パートナーによる座談会

・本人・活動パートナーによるリレートーク

で構成されており、当事者の声を中心に据えた内容となっています。

あわせて、写真・作品展も同時開催され、参加者が多様な形で認知症への理解を深められる工夫がされています。

④ 参加対象・申込方法

参加対象は、

・認知症の本人や家族

・一般市民

・行政職員

・医療・介護等の専門職

など、立場を問わず幅広い層とされています。

申込は、

・Googleフォーム(QRコード)

・メール

・FAX

により行い、申込締切は2026年2月18日(水)とされています。

オンライン参加者には、後日接続情報が案内される予定です。

⑤ 自治体への依頼事項

通知では、都道府県・市町村に対し、

管内の関係機関・関係者への積極的な周知を行うよう依頼しています。

あわせて、Vol.1451で周知済みの北九州市開催回についても、引き続き参加を呼びかけるよう求めています。

🔹AIスライドによる解説

▪️出典

「認知症 希望のリレーフォーラム in 藤枝ともに生き生き暮らせるまちを一緒につくろう!~希望大使とともに、みんなでアクション~」の開催について

計3枚(本紙を除く)

1月21日|Vol.1462|介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業に関するQ&A(第1版)」の送付

🔸解説

本通知は、令和7年度補正予算に基づき実施されている「介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業」について、現場や自治体から多く寄せられている疑問点を整理したQ&A(第1版)を示し、統一的な取扱いを周知するものです。

既に発出されている実施要綱・局長通知の内容を前提に、計画書・実績報告、基準月の考え方、対象経費、要件確認方法など、実務上迷いやすい点を具体的に補足しています。

① 計画書・実績報告と基準月の考え方

本事業の対象は、原則として令和7年12月にサービス提供を行っている介護サービス事業所等で、基準月も原則12月とされています。

ただし、次のような場合には例外的取扱いが可能と整理されています。

・12月の報酬が大規模改修や感染症まん延等により著しく低い場合

・12月分が月遅れ請求となった場合

・令和8年1~3月に新規開設された事業所

これらの場合、令和7年12月~令和8年3月の間で事業所が任意に基準月を選択可能とされ、

その理由を都道府県へ個別に届け出る必要はないと明記されています。

② 賃金改善・職場環境改善の実施時期

補助金を活用した賃金改善・職場環境改善は、補助金の支給時期に応じて次の期間内に行う必要があります。

| 補助金支給時期 | 改善実施期間 |

|---|---|

| 令和8年3月末までに支給 | 令和7年12月~令和8年3月末 |

| 令和8年4月以降に支給 | 令和7年12月~各自治体が定める実績報告期限 |

特に賃金改善については、緊急支援という趣旨を踏まえ、可能な限り速やかな実施が求められるとされています。

③ 要件確認と根拠資料の扱い

要件審査にあたり、計画書・実績報告書に加えて一律に資料提出を求めることはしないとされています。

一方で、事業所は次のような根拠資料を2年間保存し、求めがあれば速やかに提出する必要があります。

| 主な要件 | 根拠資料の例 |

|---|---|

| 処遇改善加算の算定 | 処遇改善加算計画書 |

| ケアプランデータ連携システム加入 | 使用画面のスクリーンショット |

| 生産性向上推進体制加算 | 体制届出 |

| 処遇改善加算Ⅳ相当要件 | 就業規則、研修計画、取組を示す資料 |

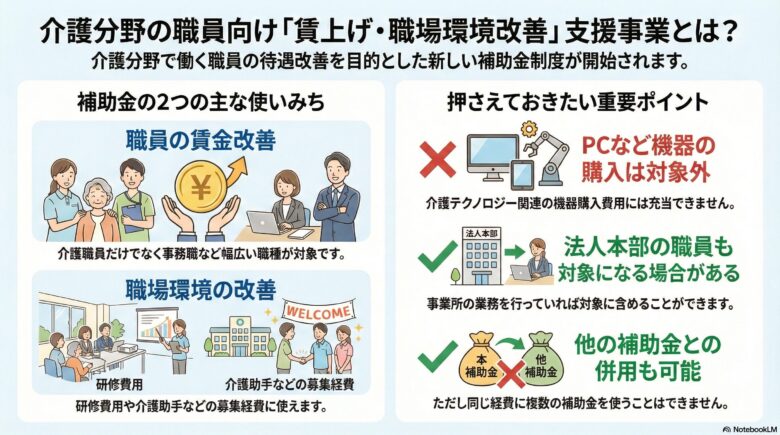

④ 補助対象経費の範囲

補助対象経費は、

・賃金改善経費

・職場環境改善等経費

の2区分です。

主な整理は次のとおりです。

・賃金改善に伴う法定福利費等の事業主負担増分は賃金改善経費に含めて可

・法人本部職員であっても、補助対象事業所の業務に従事していると判断できる場合は対象に含めることが可能

・職場環境改善経費として、研修費、介護助手等の募集経費、人材紹介手数料は対象

・PC端末等を含む介護テクノロジー機器の購入費用は対象外

⑤ その他の重要な整理

・医療と介護の両方を提供する訪問看護ステーションは、医療分野の賃上げ補助金と本補助金の併用が可能

・補助金の債権譲渡は不可

・申請は都道府県ごとに行うが、同一都道府県内であれば法人単位での一括申請が可能

・休廃止予定が明らかな事業所は対象外だが、実質的に事業が継続している合併・承継等は対象となり得る

全体として本Q&Aは、

「現場・自治体の事務負担を極力増やさずに、確実に賃上げ・職場環境改善を実行させる」ための実務判断基準を示した整理資料

として位置づけられます。

🔹AIスライドによる解説

▪️出典

「介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業に関するQ&A(第1版)」の送付について

計9枚(本紙を除く)

1月11日|Vol.1461|介護事業所等及び介護施設等に対するサービス継続支援事業に関する交付要綱及び実施要綱等

🔸解説

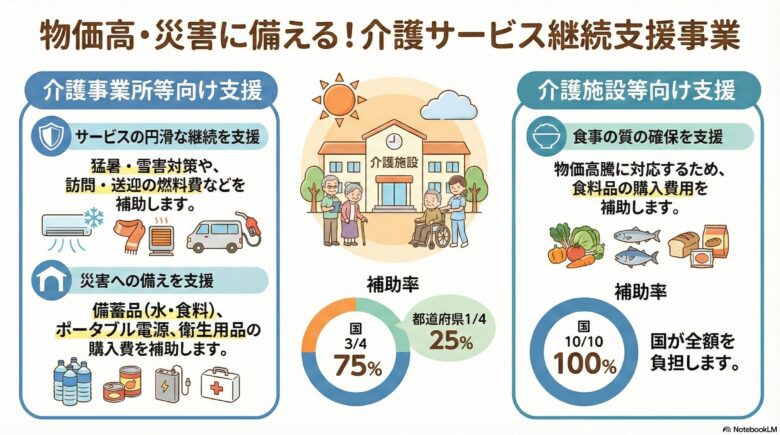

本通知は、令和7年度補正予算に基づき実施される「介護事業所等及び介護施設等に対するサービス継続支援事業」について、交付要綱・実施要綱等を正式に定め、その内容を自治体へ周知したものです。

物価高騰や災害・猛暑等の影響下でも、介護サービスを中断させないことを目的とした緊急的な支援事業として位置づけられています。

① 事業の位置づけと対象

本事業は、令和7年度介護保険事業費補助金として実施され、

・介護事業所等

・介護施設等

を対象に、サービス提供を継続するために必要な経費を補助するものです。

訪問系・通所系・施設系など、サービス類型ごとに支援内容と上限額が整理されています。

② 支援内容の考え方(2つの区分)

本事業は、大きく次の2区分で構成されています。

| 区分 | 支援の趣旨 |

|---|---|

| 介護事業所等に対する支援 | 訪問・通所等における移動経費、備蓄、猛暑・災害対策等 |

| 介護施設等に対する支援 | 入所施設等における食材料費・備品等の確保 |

いずれも、物価高騰や非常時によりサービス提供が滞ることを防ぐための実費的支援である点が特徴です。

③ 補助の基本ルール

要綱では、次のような共通ルールが示されています。

・補助率は原則 国10/10

・補助対象経費・上限額は、サービス類型や定員規模等に応じて設定

・都道府県が交付主体となり、市町村や事業所と連携して執行

・補助金の適正執行のため、実績報告や書類保存が必要

また、事業の詳細な運用(申請方法・期限等)は、各都道府県が定めることとされています。

④ 問い合わせ対応体制

本事業に関する問い合わせ対応として、厚生労働省に電話相談窓口が設置されています。

・介護事業所等サービス継続支援事業 電話相談窓口

電話番号:050-6875-3573

自治体および事業所が、制度内容や手続き上の疑問を確認できる体制が整えられています。

全体として本通知は、

「制度の枠組みを明確化し、速やかに現場へ支援を届けるための実施段階の公式通知」

としての性格を持つ内容となっています。

🔹AIスライドによる解説

▪️出典

介護事業所等及び介護施設等に対するサービス継続支援事業に関する交付要綱及び実施要綱等について

計17枚(本紙を除く)【Vol.1461】

1月10日|Vol.1460|介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業、ケアプランデータ連携システムの利用促進及び介護情報基盤の活用のための介護事業所等への支援策

🔸解説

本通知は、令和7年度補正予算に基づく3つの支援策を一体的に整理し、自治体および関係団体を通じて介護事業所等への周知・活用を求めるものです。

具体的には、

① 介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業

② ケアプランデータ連携システムの利用促進

③ 介護情報基盤の活用に向けた助成

を関連付けて示している点が特徴です。

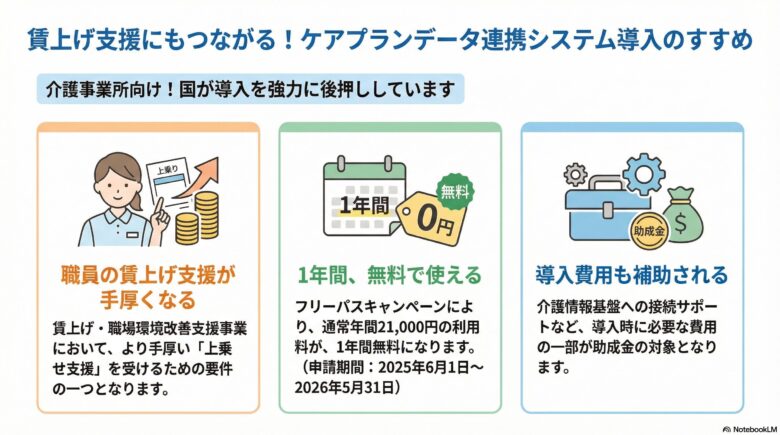

① 賃上げ・職場環境改善支援事業とケアプラン連携の関係

賃上げ・職場環境改善支援事業では、生産性向上や協働化に取り組む事業者への上乗せ要件の一つとして「ケアプランデータ連携システムへの加入」が位置づけられています。

重要な点として、

・申請時点で加入済みでなくても

・加入を誓約していれば要件を満たすものとして取り扱う

とされており、その場合は実績報告までに実際の加入が必要と明記されています。

さらに、この考え方は、令和8年度介護報酬改定における処遇改善加算の上乗せ要件として検討中であることも示されています。

② ケアプランデータ連携システム導入に対する支援策

ケアプランデータ連携システムについては、将来的に

・介護情報基盤

・介護保険資格確認等WEBサービス

に統合される方針が示されており、統合後の円滑な利用を見据え、事前導入を促進する位置づけです。

そのため、公益社団法人国民健康保険中央会が実施する「介護情報基盤の活用のための介護事業所等への支援」において、

・介護情報基盤の接続サポート

・ケアプランデータ連携システムの接続サポート

を一体的に受ける場合の費用も助成対象とされています。

③ フリーパスキャンペーンと申請期限

ケアプランデータ連携システムについては、

・全ての介護事業所を対象

・全機能を利用可能

とするフリーパスキャンペーンが実施されています。

令和7年度補正予算の成立を前提に、令和8年度中も引き続き無料で利用可能とされており、費用面のハードルを下げた形で導入を後押ししています。

あわせて、「介護情報基盤の活用のための介護事業所等への支援」に係る助成金の申請受付は令和8年3月13日までとされており、早期の申込みを行うよう自治体から事業所へ周知することが求められています。

④ 全体としての政策的メッセージ

本通知全体から読み取れるのは、

「賃上げ支援 → 生産性向上 → ケアプラン連携・情報基盤活用」を一連の流れとして進める

という政策設計です。

単独の補助制度としてではなく、

・人材確保

・業務効率化

・データ連携を前提とした制度運営

を同時に進めるための実務パッケージとして整理された通知と位置づけられます。

🔹AIスライドによる解説

▪️出典

介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業、ケアプランデータ連携システムの利用促進及び介護情報基盤の活用のための介護事業所等への支援策について

計8枚(本紙を除く)【Vol.1460】

1月9日|Vol.1459|介護保険法施行令の一部を改正する政令の施行準備に係る留意点等及び介護保険条例参考例について

🔸解説

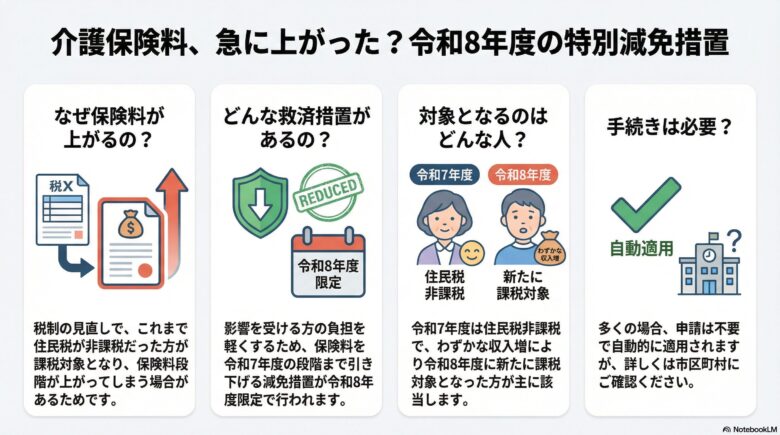

本通知は、介護保険法施行令の一部改正(令和7年政令第420号)に伴い、令和8年度施行に向けた市町村の実務対応事項を整理したものです。主に、①介護保険条例改正の参考例、②前年度非課税者に対する保険料の特例的減免、の2点が柱となっています。

まず、介護保険条例参考例の改正についてです。

改正政令を踏まえ、各保険者が条例改正を行う際の参考として、介護保険条例参考例が見直されています。特に、

・介護保険法施行令第39条第1項第13号をさらに区分する場合

に必要となる条文例が示されており、全ての市町村で必須ではないものの、該当する保険者では対応が必要とされています。条例改正の要否は、各市町村の保険料段階設定の状況に応じて判断することになります。

次に、前年度非課税者に係る特例減免です。

令和7年度に住民税非課税であった第1号被保険者等について、税制改正(給与所得控除の最低保障額引上げ)への対応として、令和8年度も引き続き非課税扱いとするための特例措置が示されています。

ポイントは次のとおりです。

・就労収入が増加しても、一定範囲内であれば「特別の理由」(介護保険法第142条)に該当

・令和8年度の保険料について、令和7年度の保険料段階まで減免可能

・原則は本人申請による個別認定だが、事務負担軽減のため、個別申請によらないシステム対応も可

・減免後の保険料段階を基に、低所得者軽減に係る国庫負担や調整交付金を算定

・この措置は令和8年度限りの時限措置

整理すると、実務上の対応関係は次のとおりです。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 対象者 | 令和7年度に住民税非課税であった第1号被保険者等 |

| 措置内容 | 令和8年度も前年度と同じ保険料段階まで減免可能 |

| 手続き | 個別申請が原則(システム処理による一括対応も可) |

| 適用期間 | 令和8年度のみ |

本通知は、条例改正の準備と、低所得高齢者への急激な保険料負担増を防ぐための経過的対応を、市町村が円滑に進めることを目的とした実務通知と位置づけられます。

🔹AIスライドによる解説

▪️出典

介護保険法施行令の一部を改正する政令の施行準備に係る留意点等及び介護保険条例参考例について

計31枚(本紙を除く)

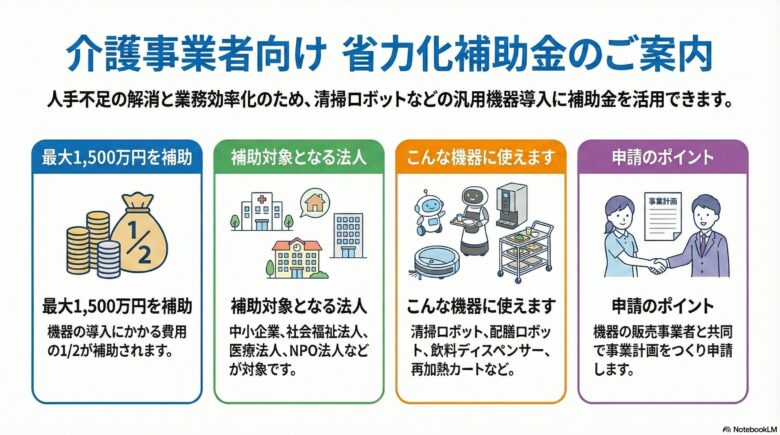

1月9日|Vol.1458|介護分野の業務効率化に資する汎用機器の導入に向けた省力化補助金の活用

🔸解説

本通知は、介護分野の業務効率化を進めるため、「中小企業省力化投資補助金(カタログ注文型)」において、新たに介護業が補助対象業種に追加されたことを周知し、自治体等を通じて積極的な活用を求めるものです。

人材不足が深刻化する中で、汎用機器の導入により省力化・生産性向上・賃上げにつなげることが狙いとされています。

① 省力化補助金の位置づけと概要

本補助金は、中小企業庁が所管する制度で、

・人手不足解消に効果のある省力化投資を後押しすること

・付加価値額や生産性向上を通じて賃上げにつなげること

を目的としています。

主な制度概要は次のとおりです。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 補助対象者 | 公募要領で定める中小企業者等 |

| 補助率 | 1/2以下 |

| 補助上限額 | 200万円~1,500万円(従業員数等により異なる) |

| 申請方法 | 法人単位で電子申請(GビズIDプライム必須) |

② 介護業が新たに補助対象となった点

これまで対象外であった「介護業」について、厚生労働省と中小企業庁の協議により、一部の製品カテゴリに限って補助対象業種として追加されました。

介護業で補助対象となる主な汎用機器は以下のとおりです。

| 区分 | 製品カテゴリ |

|---|---|

| 既存カテゴリで対象拡大 | 清掃ロボット、配膳ロボット |

| 新規追加カテゴリ | 飲料ディスペンサー/とろみ給茶機、再加熱キャビネット/カート |

※新規カテゴリは、製品・販売事業者の登録後に申請可能とされています。

③ 補助対象となる法人の範囲

介護業で補助対象となる法人は、次のとおり整理されています。

・中小企業者(株式会社を含む)

・中小企業者(組合関連)

・特定非営利活動法人(NPO法人)

・社会福祉法人

・医療法人

原則として介護報酬のみを受給している法人が対象ですが、社会福祉法人・医療法人については、診療報酬を併せて受給している場合でも、介護保険施設等を運営し、当該汎用機器を主に介護分野で使用する場合は、特例的に補助対象とされています。

④ スケジュールと実務上の留意点

通知では、申請開始時期と留意点が具体的に示されています。

・申請開始

- 清掃ロボット・配膳ロボット:令和8年1月9日から

- 飲料ディスペンサー等:令和8年3月中(予定)

・留意点

- 申請は法人単位で行い、個々の事業所単位では不可

- 補助対象機器を使用する事業所は、介護保険法上の指定を受けている必要あり

- 「介護給付費等支払決定額通知書(直近3か月以内)」の提出が必要

- 日本標準産業分類の申告が必須

全体として本通知は、

介護分野において、既存制度を活用して比較的導入しやすい汎用機器から省力化を進めることを後押しする内容

と整理できます。

🔹AIスライドによる解説

▪️出典

介護分野の業務効率化に資する汎用機器の導入に向けた省力化補助金の活用について

計4枚(本紙を除く)

【2025年12月】介護保険最新情報

- 12月26日|Vol.1457|「適切なケアマネジメント手法の普及推進に向けた調査研 究事業(令和7年度老人保健健康増進等事業)」における『「適 切なケアマネジメント手法」の手引き その3』解説セミナ ーの解説動画等公開のご連絡について【その 10】

- 12月25日|Vol.1456|介護情報基盤ポータルにおける周知資材の公開のお知らせ(周知依頼)

- 12月26日|Vol.1455|訪問介護事業所の出張所(いわゆる「サテライト」)の設置について

- 12月25日|Vol.1454|令和7年度介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業の実施について

- 12月25日|Vol.1453|「介護保険制度の見直しに関する意見」の公表について

- 12月25日|Vol.1452|令和6年度介護報酬改定を踏まえた高齢者施設等と協力医療機関との連携状況について(速報)

- 12月24日|Vol.1451|「認知症 希望のリレーフォーラム in 北九州 ともに生き生き暮らせるまちを一緒につくろう! ~希望大使とともに、みんなでアクション~」 の開催について

- 12月23日|Vol.1450|令和6年度介護保険事務調査の集計結果について

- 12月19日|Vol.1449|介護保険法施行令の一部を改正する政令の公布について

- 12月17日|Vol.1448|介護分野における医療・介護等支援パッケージ及び重点支援地方交付金の活用について

- 12月12日|Vol.1447|「介護現場における生産性向上推進フォーラム」の開催

- 12月9日|Vol.1446|認知症普及啓発事業におけるフォーラムの開催

- 12月5日|Vol.1445|介護情報基盤とケアプランデータ連携システムの統合に向けたケアプランデータ連携システムの利用促進等

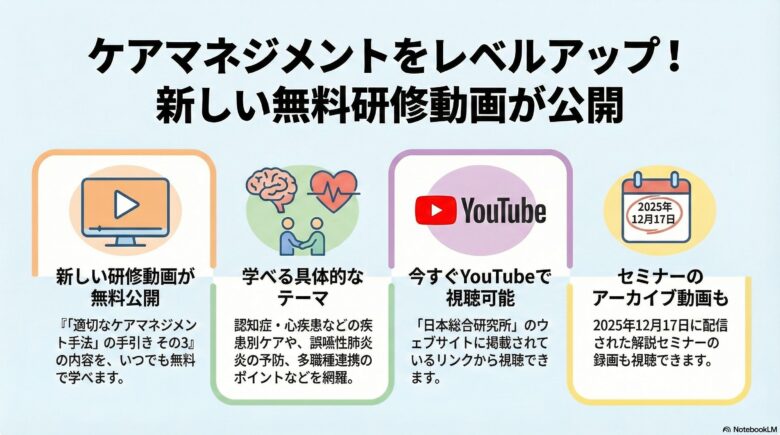

12月26日|Vol.1457|「適切なケアマネジメント手法の普及推進に向けた調査研究事業(令和7年度老人保健健康増進等事業)」における『「適切なケアマネジメント手法」の手引きその3』解説セミナーの解説動画等公開のご連絡について【その10】

🔸解説

本通知は、「適切なケアマネジメント手法の普及推進に向けた調査研究事業(令和7年度老人保健健康増進等事業)」の一環として実施された解説セミナーおよび解説動画が公開されたことを周知するものです。

対象は『「適切なケアマネジメント手法」の手引き その3』であり、居宅介護支援事業所や介護支援専門員における実践的な理解を深め、ケアマネジメントの質向上につなげることが目的とされています。

① 今回周知されている内容の位置づけ

本件は、これまで段階的に周知されてきた同事業の【その10】にあたり、

・令和7年12月17日に配信された解説セミナー

・あわせて作成された章別の解説動画

について、アーカイブ動画(YouTube)が公開されたことを知らせるものです。

事業の実施主体は株式会社日本総合研究所で、同社のホームページ上に掲載されています。

② 公開された解説動画・セミナー動画の構成

通知では、以下の動画が公開されたことが示されています。

・解説動画

・第1章:「適切なケアマネジメント手法」を知ろう

・第2章:「適切なケアマネジメント手法」の構成を理解しよう

・第3章(疾患別ケア)

- 脳血管疾患がある方のケア

- 大腿骨頸部骨折がある方のケア

- 心疾患がある方のケア

- 認知症がある方のケア

- 誤嚥性肺炎の予防

・第4章:事例を通じて多職種連携のポイントを知ろう

・セミナー動画

・「『適切なケアマネジメント手法』手引き その3 解説セミナー」

(2025年12月17日配信分のアーカイブ)

これらは、手引きの内容を章ごと・疾患ごとに分解し、現場での活用を意識した構成となっています。

③ 自治体に求められている対応

通知では、都道府県・市町村に対し、

・動画内容を確認した上で

・管内の居宅介護支援事業者、介護支援専門員、関係団体等へ周知すること

・これらの動画を活用し、研修会や事例検討会を実施するなど、

ケアマネジメントの質向上に向けた取組を一層進めること

が求められています。

単なる視聴案内にとどまらず、地域における人材育成・研修ツールとしての積極的活用が想定されている点が特徴です。

🔹AIスライドによる解説

▪️出典

「適切なケアマネジメント手法の普及推進に向けた調査研究事業(令和7年度老人保健健康増進等事業)」における『「適切なケアマネジメント手法」の手引き その3』解説セミナーの解説動画等公開のご連絡について【その10】計2枚(本紙を除く)

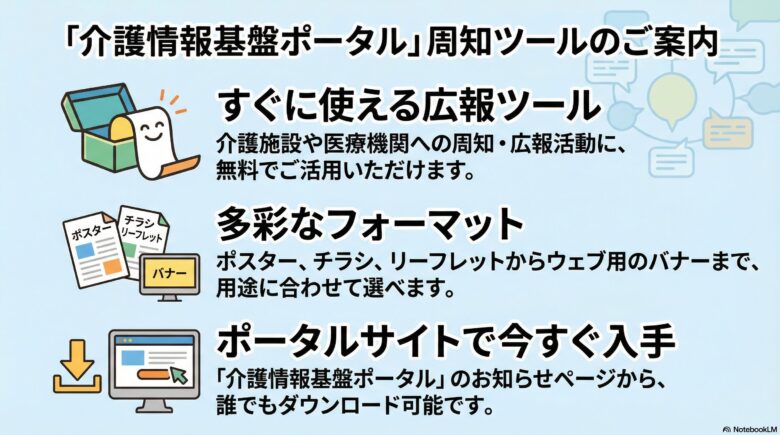

12月25日|Vol.1456|介護情報基盤ポータルにおける周知資材の公開のお知らせ

🔸解説

本通知は、介護情報基盤ポータルサイトにおいて、自治体等が介護施設・事業所や医療機関に向けて周知を行う際に活用できる「周知資材」が新たに公開されたことを知らせ、積極的な活用を依頼するものです。

介護情報基盤に関する理解促進と円滑な導入を目的として、実務ですぐに使える広報素材をまとめて提供した点がポイントです。

① 周知資材公開の背景と目的

介護情報基盤については、制度や仕組みが分かりにくいとの声もある中で、

都道府県・市町村が、

・介護施設・事業所

・医療機関

に対して説明・周知を行う機会が増えています。

そのため本通知では、自治体が自ら資料を作成する負担を軽減し、統一的な内容で周知できるよう、共通資材を提供する趣旨が示されています。

② 公開された周知資材の内容

介護情報基盤ポータル上では、用途別に次のような資材が公開されています。

| 資材の種類 | 主な用途・特徴 |

|---|---|

| リーフレット | 配布用。介護情報基盤の概要を簡潔に説明 |

| ポスター | 窓口掲示・施設内掲示用 |

| チラシ | 説明会や配布資料として活用可能 |

| バナー・壁紙 | 自治体ホームページや庁内端末での広報用 |

いずれも、「配布・掲示・広報にすぐ使える」ことを前提に作成された素材である点が強調されています。

③ 自治体に求められている対応

通知では、都道府県および市町村に対し、

・内容を十分に理解した上で

・これらの周知資材を活用し

介護情報基盤に関する情報を、管内の介護施設・事業所、医療機関へ周知すること

への協力が求められています。

あくまで「活用依頼」ですが、今後の介護情報基盤の普及・定着を左右する基礎的な周知段階として、重要な位置づけといえます。

④ 通知内で示された参考リンク

通知では、具体的な確認先として以下のページが示されています。

・介護情報基盤ポータル(周知資材の掲載ページ)

https://www.kaigo-kiban-portal.jp/

・お知らせ詳細(リーフレット・壁紙・バナー)

https://www.kaigo-kiban-portal.jp/notice/detail/70

・お知らせ詳細(ポスター・チラシ)

https://www.kaigo-kiban-portal.jp/notice/detail/52

・介護情報基盤について(厚生労働省HP)

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_59231.html

全体として本通知は、

「介護情報基盤を広めるための“共通の道具箱”を国が用意したので、現場の周知に積極的に使ってほしい」

というメッセージを自治体に示した内容となっています。

🔹AIスライドによる解説

▪️出典

介護情報基盤ポータルにおける周知資材の公開のお知らせ(周知依頼)

計1枚(本紙を除く)【Vol.1456】

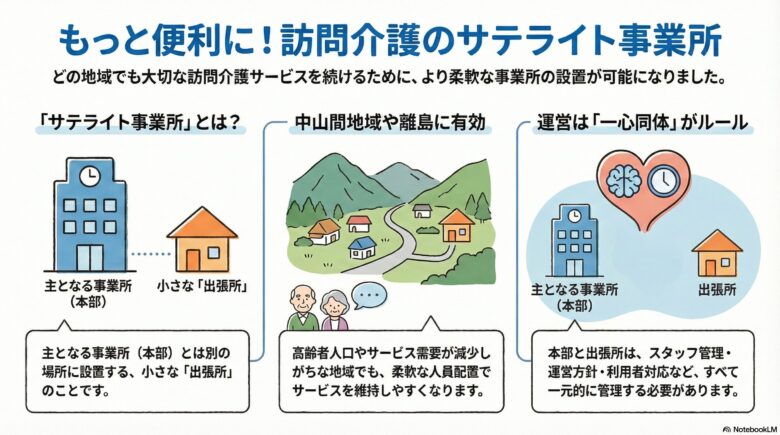

12月26日|Vol.1455|訪問介護事業所の出張所(いわゆる「サテライト」)の設置

🔸解説

本通知は、訪問介護事業所における出張所(いわゆる「サテライト」)の設置について、既存の取扱いを改めて整理し、自治体・関係団体に周知を求めるものです。

特に、中山間地域や離島等において、サービス需要の減少が見込まれる中でも訪問介護の提供体制を維持・確保するための有効な手段として、サテライトの活用を促進する趣旨が示されています。

① サテライト設置の基本的な考え方

指定訪問介護事業者の指定は、原則として「サービス提供の拠点ごと」に行うものとされていますが、

平成11年老企第25号通知に基づき、一定の要件を満たす出張所については、本体事業所と一体的なサービス提供単位として指定できる取扱いが認められています。

通知では、

・面的なサービス提供体制の整備

・効率的な事業運営

という観点から、サテライト制度の活用が制度上想定されていることを改めて示しています。

② サテライト設置が特に有効とされる地域

本通知では、

・高齢者人口の減少が見込まれる中山間地域

・離島等の地理的条件が厳しい地域

においては、柔軟な人員配置を可能とするサテライトの設置が特に有効であると明記されています。

これは、訪問介護が「住み慣れた地域での生活継続に不可欠なサービス」であることを前提に、

地域の需要に応じたサービス基盤を維持するための方策として位置づけられています。

③ 出張所(サテライト)設置の要件

通知では、サテライトとして本体事業所に含めて指定できる要件として、次の5点が示されています。

・利用申込みの調整、サービス提供状況の把握、職員への技術指導等が一体的に行われていること

・職員の勤務体制・勤務内容が一元的に管理され、必要に応じて相互支援ができる体制であること

・苦情処理や損害賠償等について、一体的な対応が可能な体制であること

・事業目的、運営方針、営業日・営業時間、利用料等について、同一の運営規程が定められていること

・人事、給与、福利厚生等の勤務条件が一元的に管理されていること

形式的に「拠点が分かれている」だけでは足りず、実態として一体的な運営がなされていることが重要である点が強調されています。

④ ICT等の活用と自治体への要請

通知では、サテライトと本体事業所との緊密な連携を確保するため、

・ICT機器

・ケアプランデータ連携システム

等の活用を一層推進することが求められています。

あわせて、都道府県等に対し、

・管内市町村

・関係団体

・関係機関

への積極的な情報提供と制度周知への協力を要請しています。

全体として本通知は、

訪問介護の基盤維持という政策目的の下で、既存制度であるサテライト設置を「積極的に使うべき仕組み」として再提示したもの

と整理できます。

🔹AIスライドによる解説

▪️出典

訪問介護事業所の出張所(いわゆる「サテライト」)の設置について

計1枚(本紙を除く)

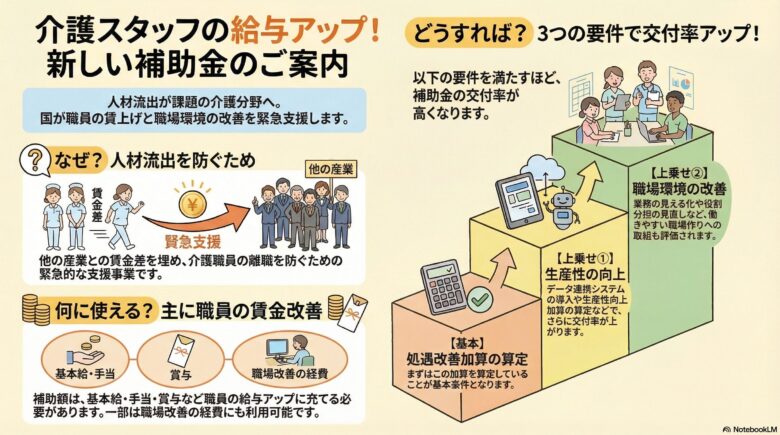

12月25日|Vol.1454|令和7年度介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業の実施

🔸解説

本通知(Vol.1454)は、「強い経済」を実現する総合経済対策(令和7年11月21日閣議決定)を踏まえ、令和8年度介護報酬改定を待たずに行う緊急的対応として、令和7年度介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業(介護保険事業費補助金)の実施要綱を定め、都道府県に対して適正・円滑な実施を求めたものです。

① 事業の狙い(なぜ今やるのか)

通知本文では、介護職員の賃金は改善してきた一方で「他産業とはまだ差があり、人材不足が厳しい」ため、人材流出を防ぐ緊急的対応として賃上げ・職場環境改善の支援を行うとしています。さらに、本事業の実施要綱を「令和7年12月16日から適用」すると明記しています。

② 実施主体・対象の考え方(基準月・対象外)

・実施主体:都道府県

・基準月:原則「令和7年12月」

・算出方法の考え方:令和7年12月のサービス提供による報酬額を基に、6月分の補助額を算出

・対象外(代表例):

- 令和8年4月以降に新規開設された事業所

- 計画書提出時点で廃止・休止が明らかな事業所

- 居宅療養管理指導/福祉用具貸与/特定福祉用具販売(介護予防含む)

③ 補助額の算定式(どう計算するか)

補助額は、被保険者ごとに次式で算出し、事業所ごとに合計して確定します(1円未満切捨て)。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 被保険者ごとの補助額 | 基準月の介護総報酬 × 交付率 |

| 基準月の介護総報酬 | 基準月の介護報酬総単位数(基本報酬+加算減算)× 1単位単価 |

| 交付率 | サービス類型・要件別に、別紙1(表1~表3)で設定 |

④ 交付率が上がる「要件」の組み立て(誓約でも可)

サービス類型ごとに要件体系が分かれており、基本は「①賃上げ(処遇改善加算等)」に加え、該当する場合に「②生産性向上・協働化」「③職場環境改善」を組み合わせて交付率が変わる設計です。

特に実務で重要なのは、基準月に未取得でも、申請時に「算定している/誓約した」場合は、基準月から満たしているものとして取り扱うと明記されている点です(処遇改善加算、ケアプランデータ連携システム加入、生産性向上推進体制加算Ⅰ/Ⅱなど)。誓約した場合は、実績報告書で報告する扱いです。

⑤ 例:交付率(別紙1の表のイメージ)

別紙1にはサービス別の交付率が一覧化されています(例:表1の一部)。

| サービス例(表1) | 交付率(①+②+③) | 交付率(①のみ) |

|---|---|---|

| 訪問介護 | 26.4%(うち賃金改善経費分21.6%) | 15.6%(うち賃金改善経費分15.6%) |

| 通所介護 | 19.2%(うち賃金改善経費分16.2%) | 12.6%(うち賃金改善経費分12.6%) |

| 認知症対応型通所介護(介護予防含む) | 34.8%(うち賃金改善経費分28.8%) | 21.6%(うち賃金改善経費分21.6%) |

(※表2・表3にも、施設・居住系、多機能、短期入所、居宅介護支援等の交付率が整理されています。)

⑥ 申請・届出と書類(計画書/実績報告/保管)

介護サービス事業者等は、都道府県に対して

・計画書(支給要件、補助金の充当方法)

・実績報告書(補助金総額、賃金改善・職場環境改善の所要額など)

を提出し、実績報告書は2年間保存とされています。

また、計画書の根拠資料として、就業規則や労働保険加入が確認できる書類等を2年間保管し、求めに応じて提示することが要件です。

あわせて、様式の扱いとして

・別紙様式は都道府県で原則変更しない

・届出時に根拠資料の一律添付を求めない

・押印不要

といった運用ルールも示されています。

🔹AIスライドによる解説

▪️出典

令和7年度介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業の実施について

計 29 枚

12月25日|Vol.1453|「介護保険制度の見直しに関する意見」の公表

🔸解説

本通知は、社会保障審議会介護保険部会において「介護保険制度の見直しに関する意見」が取りまとめられ、公表されたことを周知するものです。

介護保険制度創設から25年が経過し、2025年以降、2040年を見据えた制度の再設計が必要であるという問題意識のもと、今後の制度見直しの方向性を整理した位置づけの資料です。

① 意見書の全体的な位置づけ

今回の意見書は、直ちに制度改正を行う内容を決定するものではなく、

・次期(第10期)介護保険事業計画

・今後の介護保険制度改正

に向けた基本的な考え方・論点整理を行ったものです。

人口減少・高齢化の進行、介護人材不足、財政の持続可能性といった構造的課題を前提に、

「地域の実情に応じた柔軟な制度運営」

「地域包括ケアシステムの深化」

を軸とした方向性が示されています。

② 主な論点(4つの柱)

意見書では、議論を次の4分野に整理しています。

・人口減少・サービス需要の変化に応じたサービス提供体制の構築

中山間・人口減少地域、大都市部、一般市等の地域類型ごとに異なる対応が必要であるとし、

特に中山間地域では、人員配置基準の柔軟化や包括的評価など、特例的な仕組みの検討が示されています。

・地域包括ケアシステムの深化

医療・介護連携の強化、有料老人ホーム等の事業運営の透明性確保、

介護予防や認知症施策、相談支援体制の充実など、地域全体で支える仕組みの再構築が論点となっています。

・介護人材確保と生産性向上

2040年に向けて約57万人の介護人材が新たに必要とされる中、

処遇改善だけでなく、ICT活用・協働化・経営改善支援を含めた総合的対策が必要とされています。

・制度の持続可能性の確保

給付と負担のバランス、保険料水準の公平性、

調整交付金の在り方の見直しなど、財政面の課題にも踏み込んだ整理が行われています。

③ 今後への影響

この意見書は、

・今後の介護保険制度改正の検討材料

・第10期介護保険事業計画策定時の重要な参照資料

となるものであり、自治体や関係者にとっては、

「将来の制度改正を見据えて、どの方向で準備すべきか」を示す羅針盤的資料と位置づけられます。

🔹AIスライドによる解説

▪️出典

「介護保険制度の見直しに関する意見」の公表について

計74枚(本紙を除く)

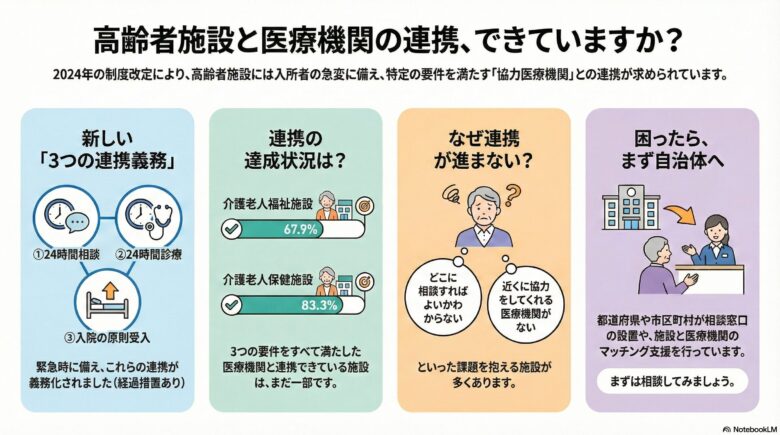

12月25日|Vol.1452|令和6年度介護報酬改定を踏まえた高齢者施設等と協力医療機関との連携状況について(速報)

🔸解説

本通知は、令和6年度介護報酬改定で見直された「高齢者施設等と協力医療機関との連携」について、その実施状況を速報として公表し、自治体に対して取組の徹底と支援強化を求めたものです。

経過措置期間の終了(令和9年3月末)が近づく中で、連携が十分でない施設が一定数存在している実態が明らかになっています。

① 協力医療機関の要件と制度的位置づけ

令和6年度介護報酬改定により、以下の施設では、3つの要件を満たす協力医療機関を定めることが義務化されました(経過措置3年)。

・常時の相談対応体制

・常時の診療対応体制

・入院が必要な場合に原則受入れる体制(※病院に限る)

対象:

介護老人福祉施設(地域密着型含む)、介護老人保健施設、介護医療院、養護老人ホーム

一方、

軽費老人ホーム、特定施設入居者生活介護(地域密着型含む)、認知症対応型共同生活介護

については、①②を満たす協力医療機関の確保が努力義務とされています。

② 協力医療機関を定めている施設の割合(速報値)

高齢者施設等への調査結果(速報)では、義務化対象施設でも未達の施設が一定数存在しています。

| 施設種別 | 要件①~③を満たす協力医療機関を定めている割合 |

|---|---|

| 介護老人福祉施設(地域密着型含む) | 67.9% |

| 介護老人保健施設 | 83.3% |

| 介護医療院 | 84.9% |

| 養護老人ホーム | 60.4% |

また、自治体調査では、「連携状況を集計していない」と回答した割合が、全施設種別で1~3割程度あり、把握自体が十分でない状況も示されています。

③ 連携が進まない背景と課題

調査では、

・「まだ検討を行っていない」

・「どこに相談すればよいか分からない」

・「地域に医療機関が少ない」

といった課題が一定数挙げられています。

また、施設側の制度理解にも課題があり、

協力医療機関の義務化・努力義務化について

「知らなかった」と回答した施設が一部存在していることも明らかになっています。

④ 自治体に求められている対応

通知では、都道府県・市区町村に対し、次の対応を求めています。

・年1回以上提出される届出情報を活用し、連携状況を確実に把握すること

・連携が不十分な施設に対し、集団指導・運営指導を通じて制度周知と助言を行うこと

・在宅医療・介護連携推進事業等を活用し、

医療機関とのマッチング、相談窓口設置、好事例の横展開などの具体的支援を行うこと

・必要に応じて、都道府県と市区町村が情報共有し、広域的な調整を行うこと

全体として本通知は、

「経過措置期間内に、すべての高齢者施設等で実効性ある医療連携を構築すること」

を自治体主導で強く求める内容となっています。

🔹AIスライドによる解説

▪️出典

令和6年度介護報酬改定を踏まえた高齢者施設等と協力医療機関との連携状況について(速報)

計7枚(本紙を除く)

12月24日|Vol.1451|「認知症 希望のリレーフォーラム in 北九州 ともに生き生き暮らせるまちを一緒につくろう! ~希望大使とともに、みんなでアクション~」 の開催

🔸解説

本通知は、「認知症 希望のリレーフォーラム in 北九州」の開催について、都道府県・市町村および関係団体に周知を依頼するものです。

令和7年12月9日付介護保険最新情報 Vol.1446 で案内されたフォーラムについて、北九州市で開催される回の詳細を示した追加通知という位置づけになります。

① フォーラムの趣旨

このフォーラムは、認知症のある本人が主役となり、自身の経験や思いを社会に発信する場として開催されます。

「認知症になっても希望をもって生きられる」「ともに生き生きと暮らせるまちをつくる」という、いわゆる新しい認知症観を地域に広げることが目的です。

本人同士の語り合いやリレートークを通じて、地域づくりの具体的なヒントを共有する構成となっています。

② 開催概要(北九州会場)

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 名称 | 認知症 希望のリレーフォーラム in 北九州 |

| 日時 | 2026年1月30日(金)13:30~15:30(13:00開場) |

| 会場 | 北九州国際会議場 2階 国際会議室 |

| 開催方法 | 会場参加+オンライン参加(ハイブリッド) |

| 参加費 | 無料(要事前申込) |

| 定員 | 会場130名(先着) |

| 主催 | 厚生労働省 |

| 共催 | 北九州市、(一社)日本認知症本人ワーキンググループ |

③ 対象者とプログラムの特徴

参加対象は、

・認知症(かもしれない)本人

・家族

・一般市民

・行政職員、医療・介護等の専門職

など、立場を限定しない幅広い層とされています。

プログラムは、

・本人による座談会

・本人と活動パートナー(希望大使)によるリレートーク

・写真・作品展の同時開催

で構成され、当事者の声を中心に据えた参加型の内容が特徴です。

④ 申込方法と周知依頼

参加には事前申込が必要で、

・Googleフォーム(QRコード)

・メール

・FAX

による申込が案内されています。

申込受付期間は 2026年1月5日~1月28日 です。

通知では、都道府県・市町村に対し、

管内の関係機関・関係者へ積極的に周知すること

が依頼されています。

🔹AIスライドによる解説

▪️出典

「認知症 希望のリレーフォーラム in 北九州ともに生き生き暮らせるまちを一緒につくろう!~希望大使とともに、みんなでアクション~」の開催について

計3枚

12月23日|Vol.1450|令和6年度介護保険事務調査の集計結果について

🔸解説

本通知は、令和6年度に全国の保険者を対象として実施した「介護保険事務調査」の集計結果を公表したものです。

調査基準日は令和6年4月1日で、**全国1,571保険者・回答率100%**と、全国の運用実態を網羅的に把握した資料となっています。

① 調査の位置づけと全体像

本調査は、

・介護保険制度の事務運営の実態把握

・保険者間の運用差の可視化

・今後の制度改正・事務改善の基礎資料

を目的として、毎年度実施されているものです。

② 保険料・徴収事務の状況(主要数値)

| 項目 | 調査結果の概要 |

|---|---|

| 第1号被保険者数 | 特別徴収:約3,223万人/普通徴収:約374万人 |

| 仮徴収額の変更時期 | 6月または8月に変更:約9割の保険者 |

| 普通徴収の口座振替実施 | 98.3% |

| 低所得者への単独減免 | 実施:31.2%(うち約8割が3原則遵守) |

→ 保険料徴収事務は全国的に標準化が進んでいる一方、独自減免は限定的であることが分かります。

③ 要介護認定・指定事務の実施体制

| 項目 | 主な傾向 |

|---|---|

| 要介護認定調査 | 新規・更新とも 9割以上が市町村直営 |

| 認定調査の委託先 | 指定市町村事務受託法人、居宅介護支援事業者など |

| 事業所指定の公募実施 | 9.1% |

| 指定拒否・条件付与 | ごく少数 |

→ **認定・指定事務は「直営中心・権限行使は抑制的」**という全国傾向が示されています。

④ 給付・地域支援事業・独自施策の実施状況

| 施策 | 実施保険者の割合 |

|---|---|

| 基準該当サービス | 約2~3割 |

| 保健福祉事業 | 約2~3割 |

| 受領委任払い方式 | 約7割 |

| 市町村特別給付・独自報酬 | 1割未満 |

→ 制度上は可能でも、独自施策は多くの保険者で実施されていない実態が明確になっています。

⑤ 利用者負担軽減・滞納対応

| 項目 | 実施状況 |

|---|---|

| 社会福祉法人による負担軽減 | 97% |

| 市町村単独の負担軽減 | 16% |

| 滞納処分の実施 | 約43% |

→ 法人軽減はほぼ全国対応である一方、市町村独自軽減や滞納処分の運用には差が見られます。

全体として本調査は、

「主要事務は全国的に標準化されているが、裁量的・独自的な取組は限定的」

という介護保険運営の実態を、数値とともに示した内容となっています。

🔹AIスライドによる解説

▪️出典

令和6年度介護保険事務調査の集計結果について

計14枚

12月19日|Vol.1449|介護保険法施行令の一部を改正する政令の公布

🔸解説

本通知は、令和7年度税制改正により給与所得控除の最低保障額が引き上げられたことが、第1号被保険者の介護保険料段階に影響しないようにするための特例措置を定めたものです。

税制改正によって形式的に所得が増え、保険料段階が上がってしまうことを防ぐことが目的です。

① 改正の背景と目的

令和7年度税制改正により、給与所得控除の最低保障額が

55万円 → 65万円 に引き上げられました。

この影響で、一部の高齢者については実質的な収入が変わらないにもかかわらず、

介護保険料の所得段階が上がり、第9期介護保険事業計画期間中(令和6~8年度)の

保険料収入が変動する可能性が生じます。

そのため、保険者の責めによらない一時的な保険料収入の減少を防ぐ観点から、影響を遮断する措置が講じられました。

② 改正内容のポイント

今回の政令改正では、

・給与所得が含まれる第1号被保険者について

・令和7年度税制改正の影響を受ける場合に限り

改正前と同様の所得判定となるよう、合計所得金額の算定方法に特例を

とされています。

具体的には、

・保険料率算定に用いる「合計所得金額」

・市町村民税非課税世帯・非課税者の判定基準

について、令和7年度税制改正の影響を調整する仕組みです。

③ 適用範囲と時期

この特例は、

・令和8年度分の介護保険料の算定に限って適用

される一時的な措置です。

令和9年度以降は、新たな介護保険事業計画期間に入るため、

税制改正後の所得水準を前提として、あらためて保険料段階の基準が設定されます。

④ 実務上の留意点

・市町村は、令和8年度分の保険料算定にあたり、本特例を前提に条例改正が必要

・厚生労働省からは、条例参考例を近日中に発出予定とされています

・第9期計画期間中の一時的対応であり、恒久措置ではない点に注意が必要です

🔹AIスライドによる解説

▪️出典

介護保険法施行令の一部を改正する政令の公布について(通知)

計2枚(本紙を除く)

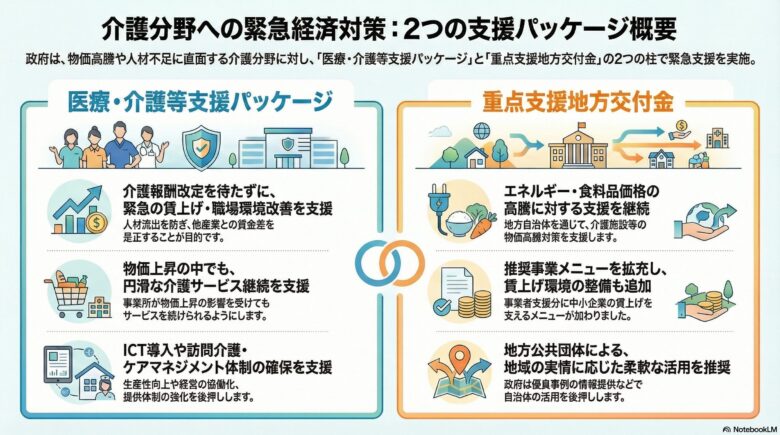

12月17日|Vol.1448|介護分野における医療・介護等支援パッケージ及び重点支援地方交付金の活用

🔸解説

本通知は、令和7年度補正予算により実施される

「介護分野における医療・介護等支援パッケージ」と「重点支援地方交付金」について、自治体が両方を併用し、早期に活用することを求めたものです。

内容の要点は、次の3点に集約できます。

① 両制度は「趣旨が異なるため併用可能」であることを明確化

通知では、医療・介護等支援パッケージ(介護分野に特化した具体的支援)と、重点支援地方交付金(物価高対策を中心とした地域裁量型支援)は、目的が異なるため同時に実施して差し支えないと明示されています。

自治体が二重支援を懸念して活用を控えることがないよう、明確な整理が行われています。

② 医療・介護等支援パッケージは7つの支援を柱に構成

介護分野のパッケージは、

・介護職員の賃上げ・職場環境改善

・事業所・施設のサービス継続(移動経費、食材料費、災害・猛暑対策等)

・介護テクノロジー導入や協働化支援

・訪問介護やケアマネジメント体制の確保

など、人材確保・物価高対応・生産性向上・地域体制維持を同時に進める構成となっています。

③ 重点支援地方交付金では運用面の工夫を要請

重点支援地方交付金については、

・光熱水費や食材料費の両方を対象とすること

・訪問系サービスなど移動負担の大きい事業所への配慮

・申請様式の簡素化や事前記入など、事業所負担を軽減する運用

が求められています。

あわせて、国が今後、交付金の活用状況をフォローアップする予定であることも示されています。

全体として、自治体に対し

「補正予算成立後、できるだけ早く事業を設計・執行し、介護現場に確実に支援を届けること」

を強く求める内容となっています。

🔹AIスライドによる解説

▪️出典

介護分野における医療・介護等支援パッケージ及び重点支援地方交付金の活用について

計28枚(本紙を除く)

12月12日|Vol.1447|「介護現場における生産性向上推進フォーラム」の開催

🔸解説

この通知は、「介護現場における生産性向上推進フォーラム」を開催し、介護サービス事業所や自治体関係者等に対して、生産性向上の取組の意義や具体的な進め方を共有・普及することを目的としています。令和6年度介護報酬改定や国の方針を背景に、生産性向上への関心が高まる中、全国的な取組の加速と機運醸成を図る位置づけです。

📌 フォーラムの目的と位置づけ

・介護現場における生産性向上の取組を全国に普及させること

・取組の「意義」「基本的な考え方」を分かりやすく共有すること

・未着手の事業所も含め、第一歩を踏み出すきっかけを提供すること

・自治体による支援事例や国の最新動向を紹介し、地域での取組を後押しすること

📌 開催概要

・開催日:2026年3月2日(月)13:00~17:00(12:00開場)

・開催方法:会場とオンラインのハイブリッド開催

・会場:イイノホール(東京都千代田区内幸町2-1-1 飯野ビルディング4階)

・定員:会場410名(先着)、オンライン約3,000名

・参加費:無料

・申込期限:2026年2月23日(月)

📌 対象者

・介護事業所、養護・軽費老人ホームの経営者層・介護従事者

※生産性向上の取組が未着手の事業所も対象

・都道府県・市町村職員(生産性向上関連部署)

・介護生産性向上総合相談センター等の支援機関職員

・介護テクノロジー相談窓口職員

・伴走支援者、デジタル中核人材養成研修のサブ講師

・介護関係団体職員 等

📌 プログラムの特徴

・厚生労働省による介護分野の政策動向説明

・生産性向上の取組の考え方と実践ポイントに関する講演

・「介護職員の働きやすい職場環境づくり 内閣総理大臣表彰・厚生労働大臣表彰」受賞事業所による取組報告

・自治体およびワンストップ窓口による支援事例の紹介

・介護テクノロジー開発企業による機器・ソフトウェア紹介(14種類)

・登壇者によるパネルディスカッション

📌 実務的なポイント

・生産性向上を「テクノロジー導入」だけでなく、業務改善や協働化を含めて捉える構成

・受賞事業所や自治体の具体事例から、現場での実践イメージを持ちやすい内容

・会場では12:00~18:00まで介護テクノロジーの機器展示を実施し、実物を確認可能

・自治体には、管内事業所等への積極的な周知協力が求められている

🔗 公式ホームページ(通知記載)

https://kaigoseisansei-seminar.nttdata-strategy.com/

🔗 厚生労働省 個人情報保護方針(通知記載)

https://www.mhlw.go.jp/kojinjouhouhogo/index.html

🔹AIスライドによる解説

▪️出典

「介護現場における生産性向上推進フォーラム」の開催について

計8枚(本紙を除く)

12月9日|Vol.1446|認知症普及啓発事業におけるフォーラムの開催

🔸解説

この通知は、厚生労働省と自治体が共催して実施する「認知症普及啓発事業フォーラム」の開催案内を自治体へ周知するためのものです。

フォーラムは、認知症基本法および認知症施策推進基本計画に基づき、「新しい認知症観(認知症とともに希望をもって生きる)」を広く社会に伝えることを目的としています。

■ 開催の趣旨(通知本文より)

- 認知症の人本人が、自身の姿や経験を通して社会へメッセージを伝える場を設けることで、認知症があっても前向きに自分らしく生きられるという考え方を広げることを目的としています。

- すべての地域住民が「自分ごと」として理解できるようにすることが意図されています。

■ 開催方法と会場

フォーラムは 会場参加+オンライン参加のハイブリッド開催 です。

● 北九州市会場

・会場:北九州国際会議場 国際会議室

(北九州市小倉北区浅野 3-9-30)

・日時:令和8年1月30日(金)13:30〜15:30

● 静岡県藤枝市会場

・会場:生涯学習センター・藤枝地区交流センター西館 ホール

(静岡県藤枝市茶町 1-5-5)

・日時:令和8年2月20日(金)13:30〜15:30

■ 参加対象者

幅広い層が対象とされており、地域全体で認知症への理解を深める構成になっています。

・認知症の人本人

・その介護者(家族等)

・地域住民

・行政機関

・企業・職域団体

・医療・福祉団体

・学生等

■ プログラム案

・認知症希望大使と、地元の認知症当事者によるトーク・講演

・認知症本人による写真・作品展

などが予定されています。

当事者の声を中心に据えた構成となっており、認知症への理解促進を目的とした内容です。

■ 参加申込方法について

・本通知では申込方法は未掲載であり、詳細は後日あらためて案内される と明記されています。

🔹AIスライドによる解説

▪️出典

認知症普及啓発事業におけるフォーラムの開催について

計1枚(本紙を除く)

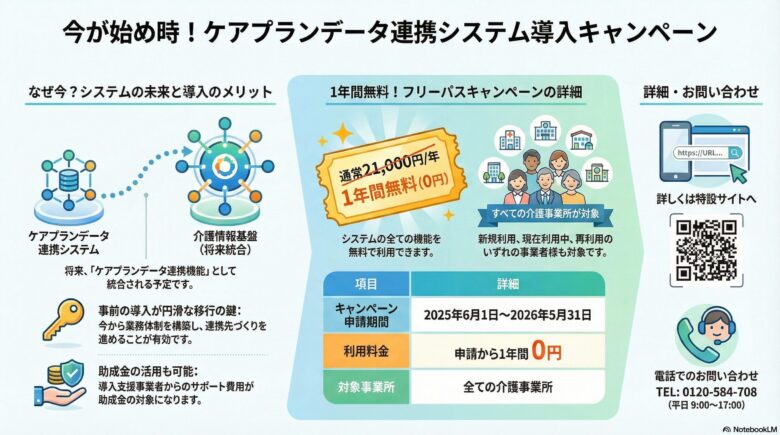

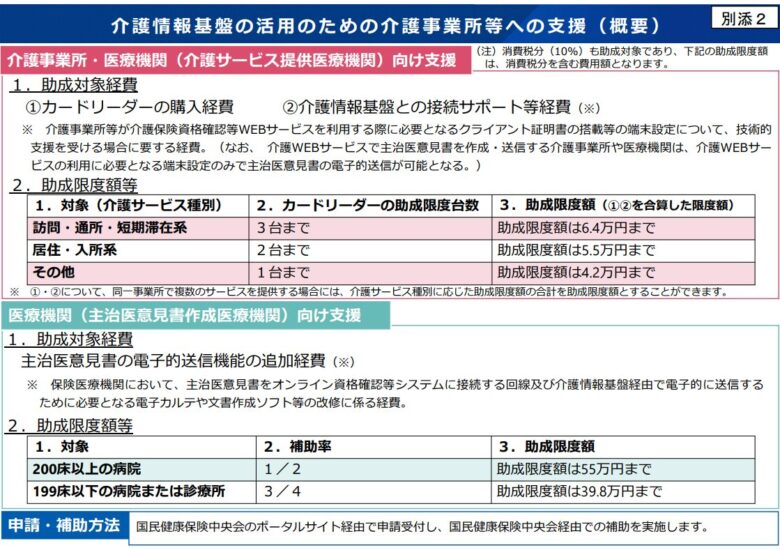

12月4日|Vol.1445|介護情報基盤とケアプランデータ連携システムの統合に向けたケアプランデータ連携システムの利用促進等

🔸解説

厚生労働省は、将来的な「介護情報基盤」と「ケアプランデータ連携システム」の統合を見据え、早期のシステム導入と定着を促進するための新たな支援策を発表しました。

主なポイントは以下の通りです。

① システム統合に向けた準備の重要性

現在、「ケアプランデータ連携システム」は、将来的に「介護情報基盤」および「介護保険資格確認等WEBサービス」の機能の一部として統合される方針で検討が進んでいます。

統合後スムーズに機能を利用するためには、今の段階から現行システムを導入し、デジタル連携を前提とした業務体制や連携先とのネットワークを構築しておくことが有効とされています。

② 導入支援(助成金)の拡充

システム導入を後押しするため、公益社団法人国民健康保険中央会が実施する助成金の対象経費が拡大されました。

- 対象経費の拡大

「介護情報基盤」への接続サポートを受ける際、併せて「ケアプランデータ連携システム」の接続サポートも一体的に受ける場合、その費用も助成対象となります。 - 助成対象となるもの

- カードリーダーの購入経費

- 介護情報基盤との接続サポート等経費(クライアント証明書の搭載等の端末設定支援など)

- 助成限度額(カードリーダー購入費+接続サポート費の合計)

- 訪問・通所・短期滞在系:6.4万円まで(3台まで)

- 居住・入所系:5.5万円まで(2台まで)

- その他:4.2万円まで(1台まで)

③ フリーパスキャンペーン(利用料無料)の実施 導入コストの負担を軽減するため、期間限定でシステム利用料が無料になるキャンペーンが実施されます。

- キャンペーン内容: ケアプランデータ連携システムのすべての機能が1年間無料で利用可能になります(通常 年額21,000円が0円)。

- 対象事業所: 新規導入、現在利用中、再開する事業所を含めた「すべての介護事業所」が対象です。

- フリーパス配布期間: 2025年6月1日 ~ 2026年5月31日

- 申請期間: 2025年6月1日 ~ 2026年5月31日(予定)

- 適用期間: 申請日から1年間。2025年4月~5月に更新・申込をした場合も、翌年の更新時にフリーパスが適用可能です。

④ 詳細情報の確認先

- 助成金について: 介護情報基盤ポータルサイト

- フリーパスキャンペーンについて: 特設ページ(2025年3月14日公開予定)

- 特設サイトURL: https://www.careplan-renkei-support.jp

- 電話でのお問い合わせ: ケアプランデータ連携システムヘルプデスク

- TEL: 0120-584-708(受付時間 9:00~17:00 土日祝除く)

🔹AIスライドによる解説

▪️出典

介護情報基盤とケアプランデータ連携システムの統合に向けたケアプランデータ連携システムの利用促進等について

計4枚(本紙を除く)

【2025年11月】介護保険最新情報

- 11月28日|Vol.1444|「医療・介護等支援パッケージ」及び「重点支援地方交付金」の双方の活用

- 11月28日|Vol.1443|介護保険法施行令の一部を改正する政令の公布

- 11月21日|Vol.1442|「「強い経済」を実現する総合経済対策」における介護分野の「医療・介護等支援パッケージ」及び「重点支援地方交付金」による支援

- 11月20日|Vol.1441|主治医意見書の取扱い

- 11月20日|Vol.1440|「要介護認定における「認定調査票記入の手引き」、「主治医意見書記入の手引き」及び「特定疾病にかかる診断基準」について」の一部改正

- 11月20日|Vol.1439|「要介護認定等の実施について」の一部改正

- 11月11日|Vol.1438|「ホームヘルパーの魅力発信のための広報事業」の成果物に関する周知

- 11月10日|Vol.1437|介護老人福祉施設等における診療行為に係る報酬の 給付調整に関する周知

- 11月7日|Vol.1436|「介護保険施設等における事故予防及び事故発生時の対応に関するガイドライン」の策定

- 11月5日|Vol.1435|生活支援共創プラットフォーム(全国版)の専用ホームページ及び第2回シンポジウムのアーカイブ配信

- 11月5日|Vol.1434|「適切なケアマネジメント手法」の手引き その3」解説セミナーのご案内等

11月28日|Vol.1444|「医療・介護等支援パッケージ」及び「重点支援地方交付金」の双方の活用

🔸解説

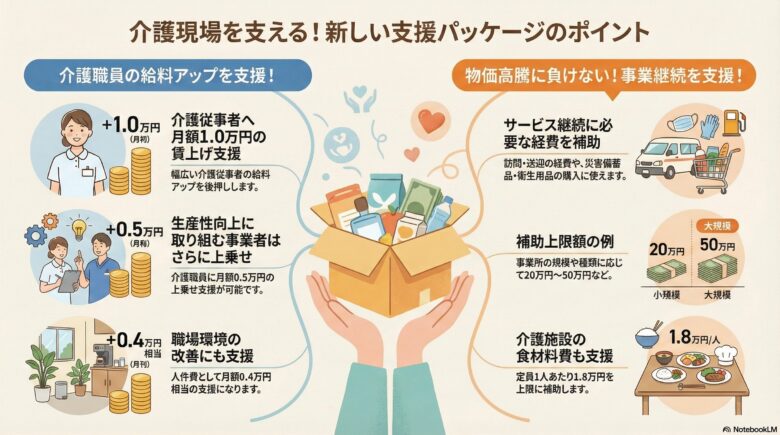

通知では、令和7年度補正予算における介護分野への緊急支援策が体系的に示されています。内容は大きく次の二本柱で構成されています。

●医療・介護等支援パッケージ

「物価高騰」「人材不足」「地域の介護体制維持」という3つの構造的課題に対応するため、以下の支援を実施します。

・賃上げ/職場環境改善

介護職員に対し、月1.0万円の賃上げ、協働化等に取り組む事業者には追加で0.5万円を支給

・事業所のサービス継続

訪問・送迎に伴う移動経費、猛暑・災害対策のための備品購入など、サービス中断を防ぐ費用を補助

例:ネッククーラー、スポットエアコン、備蓄品、発電機、飲料水など

・施設の食材料費支援

入所施設において食事提供が継続できるよう、定員1人あたり1.8万円を補助

・テクノロジー導入支援

見守り機器、インカム、介護記録ソフト、Wi-Fi整備など、生産性向上につながる設備導入を支援

・訪問介護の体制確保

タスクシェア、サテライト設置、中山間地域の訪問機能追加などを支援

地域全体で安定的な訪問サービスを維持する施策を強化

・ケアマネ体制強化

潜在ケアマネの復帰支援、事務職員配置、シャドウワーク軽減等により、ケアマネの業務集中・なり手確保を図る

●重点支援地方交付金

・光熱水費、燃料費、食材料費の高騰分を各自治体が柔軟に支援する仕組み

・通知では、両方の制度は趣旨が異なるため併用可能であることが強調されています

・自治体には、申請書式の簡素化やコールセンター設置など、事業所に負担をかけない運用を求めています

●実務的なポイント

・本パッケージは「補正予算成立が前提」ながら、年内の予算化を求める内容

・訪問系サービスでは特に移動距離が長い地域への配慮を要請

・災害・猛暑などの対策が「サービス継続支援」の対象として初めて明確化

・食材料費支援は国10/10で実施

・重点支援地方交付金は地域の物価上昇状況を踏まえた上限設定を求める

▪️出典

「医療・介護等支援パッケージ」及び「重点支援地方交付金」の双方の活用について

計20枚(本紙を除く)

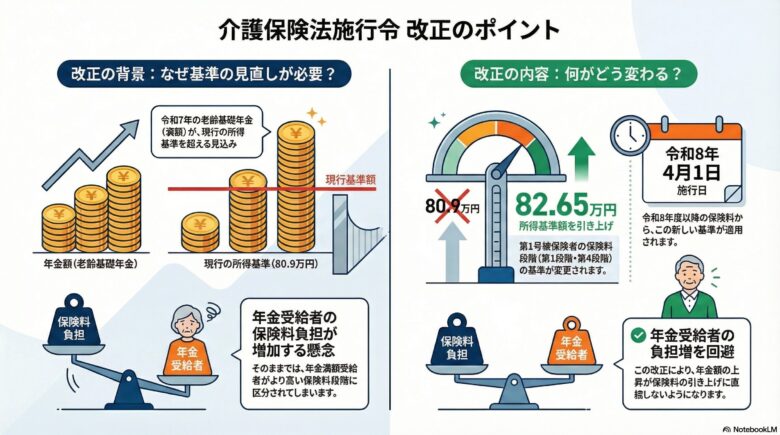

11月28日|Vol.1443|介護保険法施行令の一部を改正する政令の公布

🔸解説

この通知は、介護保険料の段階(標準段階)を決める際の 所得基準額を引き上げる改正 について示したものです。

背景には、令和7年度に支給される老齢基礎年金(満額)が80.9万円を上回ることがあり、現行の所得基準では、本来低所得者として扱われるはずの年金満額受給者が、基準額を超えることで不利な保険料段階に移行してしまう問題が生じるためです。

そのため、次のように基準額が見直されています。

■ 所得基準額(第1・第4段階)の改正

| 区分 | 現行基準 | 改正後基準 | 備考 |

|---|---|---|---|

| 第1段階 | 80.9万円以下 | 82.65万円以下 | 低所得者向け区分 |

| 第4段階 | 80.9万円以下 | 82.65万円以下 | 同上(別規定) |

この引き上げにより、老齢基礎年金の満額が増えても、

保険料負担が急に重くなることを防ぐ仕組みになっています。

通知本文では、以下の点が強調されています。

- 標準段階は 市町村が基準額に応じて保険料率を条例で定める仕組み

- 改正により、老齢基礎年金の上昇があっても低所得段階にとどまれるよう調整

- 令和8年度以降の保険料算定に新基準を適用

- 令和7年度以前分は旧基準(80.9万円)をそのまま使用

なお、施行令改正(政令第394号)は令和7年11月27日に公布され、翌年度開始に向けた準備が求められています。

▪️出典

介護保険法施行令の一部を改正する政令の公布について(通知)

計2枚(本紙を除く)【Vol.1443】

11月21日|Vol.1442|「「強い経済」を実現する総合経済対策」における介護分野の「医療・介護等支援パッケージ」及び「重点支援地方交付金」による支援

🔸解説

この通知は、令和7年11月21日に閣議決定された総合経済対策に基づき、介護分野で実施される緊急支援策を自治体へ共有するものです。

今回示された支援は、報酬改定をまたずに行われる「特例的・前倒し支援」であり、物価・賃金上昇により厳しい状況にある介護事業所・施設を対象にしています。

- 介護職員の賃上げ・職場環境改善の前倒し支援

報酬改定(令和8年度)で予定されている処遇改善の一部を、緊急措置として早期に実施する方針が示されています。 - 物価高騰下でのサービス維持のための支援

物価上昇の影響を受けても介護サービスを途切れさせないための財政支援が明記されています。 - ICT・経営協働化・訪問介護体制確保などの支援

経営効率化や人材確保を目的とする施策が、包括的パッケージとして位置づけられています。 - 重点支援地方交付金での介護向け支援の継続・拡充

エネルギー・食材費などの物価高への支援が引き続き推奨され、各自治体で柔軟に活用できるよう方針が示されました。

交付金は今後さらに追加される見込みであることも示唆されています。

支援の具体的な内容(対象・金額・事業メニュー等)は、補正予算案が閣議決定された後に改めて通知される予定であり、現時点では制度骨子のみが示された段階です。

自治体に対しては、今後の迅速な執行ができるよう準備を進めることが求められています。

▪️出典

「「強い経済」を実現する総合経済対策」における介護分野の「医療・介護等支援パッケージ」及び「重点支援地方交付金」による支援について

計3枚(本紙を除く)

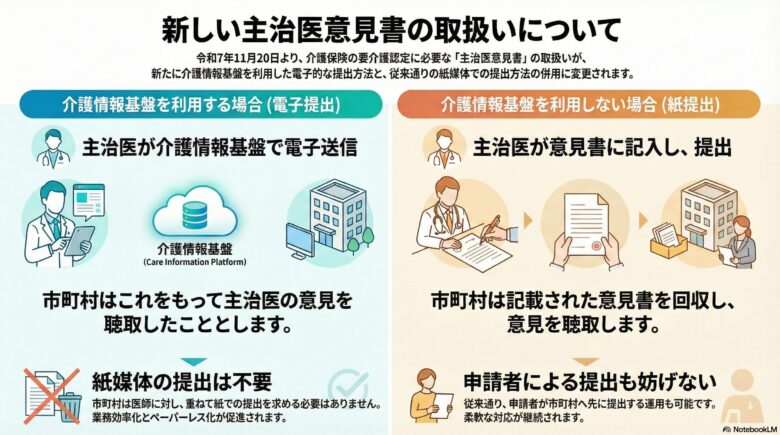

11月20日|Vol.1441|主治医意見書の取扱い

🔸解説

この通知は、主治医意見書の電子共有が始まることに伴い、各市町村が「主治医の意見をどのように正式に受け取ったと扱うか」を統一するために示されたものです。

電子送信と紙提出の2ルートについて、扱いが明確に整理されています。

📘 電子送信(介護情報基盤ルート)の取扱い

- 主治医が手引きに沿って作成し 介護情報基盤へ送信した時点で正式な提出と扱う

- 市町村は、確認だけで「主治医意見の聴取」に該当

- 市町村が 追加で紙を提出させる必要はない

→ 事務負担の軽減・二重提出の防止につながる運用です。

📘 紙提出(従来ルート)の取扱い

- 主治医に「手引きに沿った記載」を求め、その紙の主治医意見書を市町村が回収すればよい

- 一部自治体で行われている

「申請者が主治医意見書を市町村に直接提出する運用」

についても 妨げない と明記されています。

→ 既存の自治体運用に配慮した内容であり、電子化移行期の混乱を防ぐ意図があります。

📘 実務上のポイント

- 電子送信された主治医意見書は 紙の提出不要

- 紙提出を併存している自治体もそのまま運用可能

- 「どう受け取ったら正式とみなすか」が明文化されたことで、

申請者・医療機関・自治体の間で発生しがちな混乱を解消する内容となっています。

▪️出典

主治医意見書の取扱いについて

計1枚(本紙を除く)

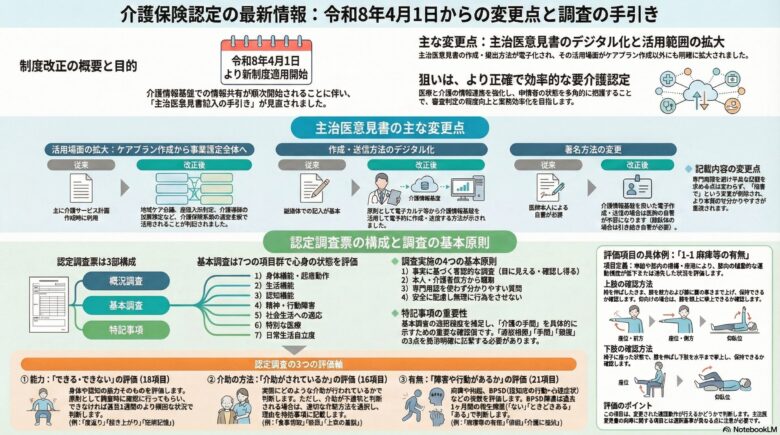

11月20日|Vol.1440|「要介護認定における「認定調査票記入の手引き」、「主治医意見書記入の手引き」及び「特定疾病にかかる診断基準」について」の一部改正

🔸解説

今回の改正は、主治医意見書の電子共有が始まることを踏まえ、認定調査と主治医意見書の記載基準を整理し、より実務で扱いやすい形に整えることが目的です。

- 電子作成の場合は医師の署名が不要となり、作成負担が軽減されます。

- 一方、紙作成時は従来どおり自筆署名が必要とされ、形式に応じた明確な区分が示されています。

- 電子的に送信し、セキュリティ事故が発生した場合には、医療機関側が説明責任を負うことが明記され、運用面での責任範囲が整理されました。

主治医意見書は以下のように、従来よりも幅広い場面で活用される文書として位置づけられました。

- 地域ケア会議

- 施設入所判定

- 認知症加算など各種加算の根拠

- 総合事業のケアマネジメント

ケアプラン作成のための情報提供について、主治医が「同意する/同意しない」を明示する欄が新たに設けられた点も、実務上の大きな変更です。

認定調査票の評価では、「能力」「介助方法」「有無」という3つの軸で判断することが整理され、調査員がどの視点で記録するかが明確になっています。また、福祉用具使用時の評価は、その用具を使用した状態を基準とすることが明記され、混乱しやすい判断基準が統一されました。

認定審査会で重視される特記事項は、

- 選択した理由

- 具体的な介護の手間

- 頻度(数値で記載)

の3点を必ず書く必要があるとされ、曖昧な表現を避けるよう求められています。

また、主治医意見書と認定調査票は評価基準がそもそも異なるため、内容が一致しないことは自然であり、差異を理由に一次判定の修正を行うべきではないと明示されました。これは実務上の誤解が多い点の明確化にあたります。

特定疾病診断基準については、大きな内容変更ではなく、記載の明確化が中心となっています。

全体として、介護情報基盤の運用開始に向けて、認定関連文書の記載基準を統一し、実務の質を高めることを目的とした改正です。

▪️出典

要介護認定における「認定調査票記入の手引き」「主治医意見書記入の手引き」及び「特定疾病にかかる診断基準」について

計149枚(本紙を除く)

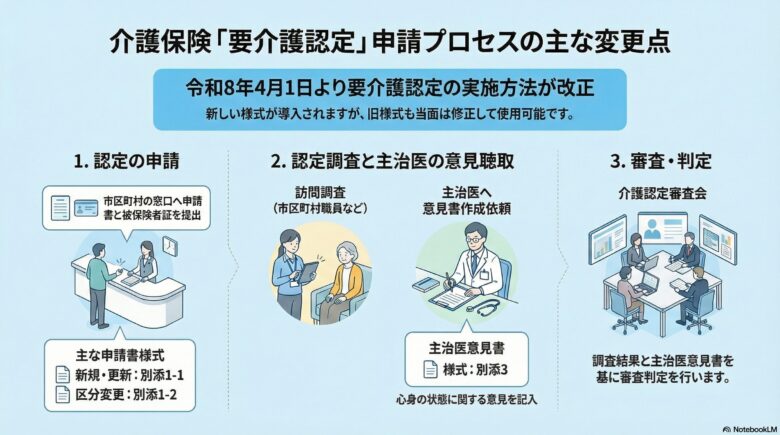

11月20日|Vol.1439|「要介護認定等の実施について」の一部改正

🔸解説

今回の通知は、介護認定実務の中心となる「要介護認定等の実施方法」を大幅に見直すものです。

📘 1.申請手続と様式が体系的に整理された

通知では新規・更新・区分変更・サービス種類変更それぞれに、明確な申請書(1-1〜1-3)が設定され、

提出書類(被保険者証等)や書き方・取扱いが整理されています。

📘 2.認定調査の実施主体・調査員要件の明確化

- 新規は原則「市町村」

- 更新・区分変更は委託も可

- 調査員は「ケアマネ」「福祉・保健医療の一定資格者」「調査員研修修了者」

- 主治医兼ケアマネによる調査は禁止(利益相反防止)

📘 3.調査票・主治医意見書の新様式が提示

概況調査、基本調査(74項目)、特記事項を含む詳細な新調査票が添付されている。

特記事項の記載方法(エビデンス・客観性)など、審査判定に必要な情報整理が進んでいる。

📘 4.受給資格証明書(別添4)の新設

住所移転時の認定情報・負担割合など、転入時の引継ぎを確実にするための様式が明確化。

📘 5.旧通知(平成21年通知)は廃止

15年近く使用されてきた基準を廃止し、新体系へ移行する大きな転換。

ただし、自治体の負担軽減のため 旧様式は当分の間使用可能 とされている。

👉 全体として、認定制度の“運用ルールの明確化”と“様式の整理”が目的であり、現場の事務の標準化を強く意識した改正となっている。

▪️出典

「要介護認定等の実施について」の一部改正について

計25枚(本紙を除く)

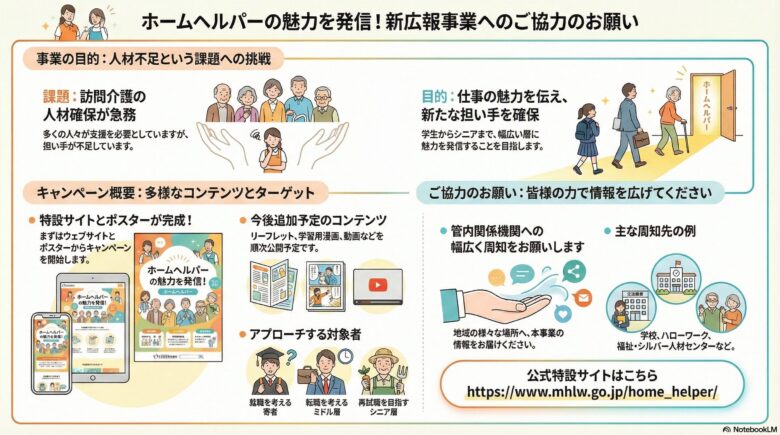

11月11日|Vol.1438|「ホームヘルパーの魅力発信のための広報事業」の成果物に関する周知

🔸解説

この通知は、訪問介護(ホームヘルパー)の深刻な人材不足を背景に、厚労省が進めている魅力発信の広報プロジェクトの成果を紹介し、全国自治体へ周知を求めるものです。

📘 広報事業の位置づけ

- 訪問介護職は介護人材の中でも特に不足が進んでおり、国として「働きがい」「やりがい」を分かりやすく伝えるための広報を強化している。

- この広報プロジェクトでは、若い世代だけでなく、転職検討者(ミドル層)や再就職を希望するアクティブシニアもターゲットとしている。

📘 今回周知された内容

- ポスターの完成

- 特設サイトの公開(介護の日:11月11日に合わせて)

→ https://www.mhlw.go.jp/home_helper/

サイトでは、ホームヘルパーの仕事の意義、魅力、リアルな現場紹介など、就業検討者に向けた情報発信が行われる。

📘 自治体への周知範囲の広さが特徴

訪問介護事業所だけでなく、以下のような幅広い層に向けての周知が求められている:

- 高校・大学・養成校(進路選択段階の若者)

- 労働局・福祉人材センター・ハローワーク(求職者支援機関)

- シルバー人材センター(アクティブシニアの就労支援機関)

📘 今後の追加コンテンツ

- 漫画

- 動画

- リーフレット・パンフレット

などが順次公開される予定で、追加時にも再度通知されることが明記されている。

▪️出典

「ホームヘルパーの魅力発信のための広報事業」の成果物に関する周知について(依頼)

計1枚(本紙を除く)

11月10日|Vol.1437|介護老人福祉施設等における診療行為に係る報酬の給付調整に関する周知

🔸解説

通知では、特別養護老人ホームにおける医療行為に関して、誰がどの診療報酬を算定できるかを明確に区分しています。

📘 (1)配置医師が算定できない理由

配置医師が行う「健康管理」「療養上の指導」は介護報酬に含まれているため、

初診・再診・往診といった診療報酬は算定できないと明記されています。

📘 (2)外部医師は条件付きで算定可能

- 緊急時

- 配置医師の専門外傷病

の場合、外部医師による診療報酬(初診・再診料、往診料、処置料、投薬等)が算定できます。

📘 (3)看取りに関する診療報酬

末期の悪性腫瘍、または在宅療養支援診療所/病院・協力医療機関の医師による看取りでは

- 在宅患者訪問診療料

- 在宅ターミナルケア加算

- 看取り加算

などが算定可能とされています。

📘 (4)協力医療機関の要件強化(令和6年度改定)

通知では協力医療機関の要件を次のように整理:

- 24時間、医師または看護師による相談対応

- 診療要請への対応体制

- 必要時の入院受入体制

- 年3回以上のカンファレンス(ICT活用可)

📘 (5)算定例と一覧表

通知後半には、以下の具体例が示されています:

- 発熱の入所者への配置医師の対応(点滴や薬剤料のみ算定可能)

- 皮膚科受診の例(専門外の場合は初診料・処置料が算定可)

- 協力医療機関が往診し入院させた場合の加算

- 在宅(特養)での看取りの例(所定の計算規定を提示)

さらに、診療報酬項目ごとの**算定可否一覧(○)**が掲載され、

実務での判断に直結する構成となっています。

▪️出典

介護老人福祉施設等における診療行為に係る報酬の給付調整に関する周知について(依頼)

計5枚(本紙を除く)

11月7日|Vol.1436|「介護保険施設等における事故予防及び事故発生時の対応に関するガイドライン」の策定

🔸解説

このガイドラインは、単なるマニュアルではなく、リスクマネジメント文化を根付かせる「組織運営指針」です。

特に注目すべき点は次の3つ:

1️⃣ リスク説明責任の明示

転倒・誤嚥など「防ぎきれない事故」の存在を前提に、契約時・説明時にリスクを共有することを明記。

2️⃣ PDCAサイクルの強調

「ヒヤリ・ハット」事例を蓄積し、再発防止策を常に更新する体制を推奨。

3️⃣ テクノロジーの適正活用

見守り機器・移乗支援機器・インカムなどを「補助ツール」として位置づけ、依存を戒めつつ有効活用を奨励。

▪️出典

「介護保険施設等における事故予防及び事故発生時の対応に関するガイドライン」の策定について(周知)

計 63 枚(本紙を除く)

11月5日|Vol.1435|生活支援共創プラットフォーム(全国版)の専用ホームページ及び第2回シンポジウムのアーカイブ配信

🔸解説

📘 「生活支援共創プラットフォーム(全国版)」とは

- 高齢者が地域で自立した生活を続けられるよう、行政・医療・介護・地域団体・ボランティアなど多様な主体が協働できるように設けられた全国規模の情報共有サイト。

- 各自治体や関係団体が運営する地域の取組・事例を共有し、他地域との情報交換を促進。

📘 サイトの主な機能

| 機能区分 | 内容 |

|---|---|

| 🗣️ つながる | 行政職員・コーディネーター・関係団体間の交流掲示板(双方向対話可能) |

| 📚 知る | 全国の関連団体・施策・取組に関する情報・リンク集 |

| 💡 うまれる | 各地で実践中の支援事例・成功事例を共有(現在準備中) |

📘 運営事務局・問い合わせ先

生活支援共創プラットフォーム(全国版)事務局

株式会社日本総合研究所 創発戦略センター(福祉・医療・労働政策研究領域)

TEL:0120-506-713(平日10:00~17:00)

E-mail:shien10@jmar.co.jp

📘 活用の意義

- 高齢者支援に関する最新情報をワンストップで把握可能。

- 他自治体の成功事例を参考に、地域包括ケアシステム推進の実務に活かせる。

- 多職種・多主体が協働しやすい全国的ネットワーク構築を後押し。

▪️出典

生活支援共創プラットフォーム(全国版)の専用ホームページ及び第2回シンポジウムのアーカイブ配信について

計2枚(本紙を除く)

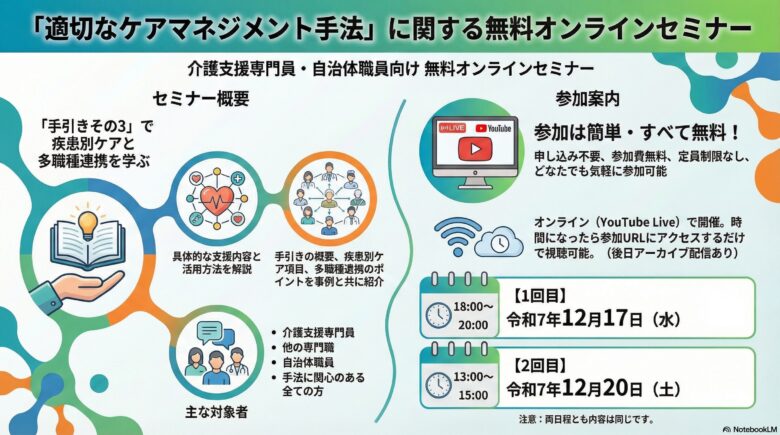

11月5日|Vol.1434|「適切なケアマネジメント手法」の手引き その3」 解説セミナーのご案内等

🔸解説

この通知は、「適切なケアマネジメント手法」の普及を目的とする厚労省の調査研究事業(実施主体:日本総合研究所)の一環として、疾患別ケアの活用方法を中心に解説するオンラインセミナーの開催を告知するものです。

📘 背景と目的

- 「手引きその3」は、疾患別の支援内容を中心に構成されており、ケアマネジャーが医療・リハ職・介護職などと協働してケアを行う際の実践的な手引き。

- 本セミナーでは、疾患ごとの留意点に加え、多職種連携の具体的な方法を学べる内容となっている。

- 「その1」「その2」(生活支援・社会資源活用編)に続くシリーズ最終版として位置づけられている。

📘 実務的意義

- 介護支援専門員が疾患別視点からアセスメント・ケアプラン作成を行う力を高める目的。

- 多職種連携を促進し、医療との情報共有や支援一貫性を高める実践支援。

- 各自治体において、地域ケア会議・事例検討会・研修等への活用が推奨されている。

📘 関連リンク

- 「手引きその3」ダウンロード(日本総合研究所)

👉 https://www.jri.co.jp/MediaLibrary/file/column/opinion/pdf/2504_mhlwkrouken_report_15_2.pdf - 厚労省 事業ページ

👉 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/hoken/jissi_00006.html - 過去成果物(手引きその1・2、概要版、動画)

👉 https://www.jri.co.jp/service/special/content11/corner113/caremanagement/08/

▪️出典

「適切なケアマネジメント手法の普及推進に向けた調査研究事業(令和7年度老人保健健康増進等事業)」における『「適切なケアマネジメント手法」の手引き その3』解説セミナーのご案内等について【その9】

計3枚(本紙を除く)

【2025年10月】介護保険最新情報

- 10月31日|Vol.1433|科学的介護情報システム(LIFE)令和7年度第1回説明会の実施について

- 10月27日|Vol.1432|令和 7 年度 介護デジタル中核人材養成に向けた 調査研究事業一式 応募者多数につき「デジタル中核人材養成研修」の 増設のお知らせ

- 10月24日|Vol.1431|令和 8 年 4 月貸与分から適用される福祉用具の 全国平均貸与価格及び貸与価格の上限の公表

- 10月22日|Vol.1430|令和6年度介護報酬改定の効果検証及び調査研究に係る調査(令和7年度調査)への協力依頼(2回目)

- 10月20日|Vol.1429|令和 7 年度 介護デジタル中核人材養成に向けた 調査研究事業一式 再度「デジタル中核人材養成研修」関する 周知と受講推奨

- 10月17日|Vol.1428|「介護情報基盤ポータル」の機能追加及び介護事業所等への支援策

- 10月17日|Vol.1427|ぴったりサービス(介護保険)における標準様式の新規追加について(その2)

- 10月14日|Vol.1426|「介護分野の行政手続に関する簡素化・利便性向上に係る 要望受付フォーム」の周知

- 10月1日|Vol.1425|「令和6年度介護報酬改定に関する Q&A(Vol.17)(令和7年 10 月 1日)」の送付

10月31日|Vol.1433|科学的介護情報システム(LIFE)令和7年度第1回説明会の実施

🔹1.要約

- 通知名:「科学的介護情報システム(LIFE)令和7年度第1回説明会の実施について」

- 発出日:令和7年10月31日

- 発出元:厚生労働省 老健局 老人保健課

- 目的:

科学的介護情報システム(LIFE)の概要や制度、データ提出要件などの基礎的内容、およびよくある質問を解説することで、介護事業所・自治体担当者の理解を促進するため。 - 対象と日程:

① 介護施設・事業所職員向け(同一内容を2回実施)

・11月26日(水)10:00~12:00

・12月2日(火)15:00~17:00

② 都道府県・市町村担当者向け

・11月27日(木)13:30~15:00 - 開催方法:オンライン(Zoomウェビナー)

- 参加申込締切:令和7年11月14日(金)23:59

- 定員:各回先着3,000名(満席次第締切)

- 参加費:無料

- 申込URL:https://en.surece.co.jp/r7life_info/

- 問い合わせ先:

LIFE説明会事務局(Mail:r7life_info@surece.co.jp)※電話対応なし

🔸2.解説

この通知は、介護報酬改定によりデータ提出が義務化・推奨されている「LIFE(科学的介護情報システム)」について、令和7年度第1回説明会の開催を案内するものです。

📘 説明会の目的と内容

- LIFEの導入・運用に必要な基礎知識を整理する機会として実施。

- 「基礎編」では、LIFEの意義、導入準備、データ提出・評価の流れなどを体系的に解説。

- 「よくある質問編」では、現場で多い操作・提出方法等に関する疑問を中心に取り上げる。

- 当日の内容は録画して後日YouTubeで公開予定。録画視聴のみ希望する場合は申込不要。

📘 説明会の実施構成(介護施設・事業所向け)

| 時間帯 | 内容 |

|---|---|

| 10:00~10:45(15:00~15:45) | よくあるお問い合わせ編 |

| 10:50~12:00(15:50~17:00) | 基礎編:科学的介護の実現に向けたLIFEの役割・意義、導入準備と評価 |

📘 都道府県・市町村向け回の特徴

- 自治体職員を対象に、LIFEの活用促進における自治体の役割や連携方法を中心に解説。

- 内容:

・LIFEの役割と意義

・LIFE利活用推進における自治体の役割

・よくある質問への対応方法

📘 実務上の留意点

- 事前申込制であり、PC1台につき1回の登録が必要。

- 登録後は自動返信メールにより受付確認。届かない場合は迷惑メールを確認。

- Zoomにアクセス可能な端末を事前に確認。

- 当日視聴が難しい場合でも、後日録画公開により全内容を確認可能。

👉 この説明会は、令和8年度からの本格運用を見据えたLIFE推進施策の一環であり、介護現場が円滑にLIFEを活用するための基盤整備として位置づけられています。

▪️3.出典

科学的介護情報システム(LIFE)令和7年度第1回説明会の実施について

計3枚(本紙を除く)

10月27日|Vol.1432|令和 7 年度 介護デジタル中核人材養成に向けた 調査研究事業一式 応募者多数につき「デジタル中核人材養成研修」の 増設のお知らせ

🔹1.要約

- 通知名:「令和7年度 介護デジタル中核人材養成に向けた調査研究事業一式 応募者多数につき『デジタル中核人材養成研修』の増設のお知らせ」

- 発出日:令和7年10月27日

- 発出元:厚生労働省 老健局 高齢者支援課(介護業務効率化・生産性向上推進室)

- 主旨:

- 「デジタル中核人材養成研修」への応募者が定員に達したため、新たに研修回(セット№10)を増設。

- 一部の都道府県では応募者数が著しく少なく、厚労省から個別連絡を実施予定。

- 各自治体および介護関係団体に、再度の周知・受講推奨を要請。

- 自治体職員や関係団体職員も「傍聴」参加が可能。

📍 研修事務局

公益社団法人日本介護福祉士会

📞 03-5615-9295(平日10:00~17:00)/✉ seisansei@jaccw.or.jp

🔸2.解説

本通知は、9月発出のVol.1416および10月発出のVol.1429に続く**第3報(増設案内)**です。

厚労省が推進する「介護デジタル中核人材養成」において、全国的に応募が集中したため、**研修セット№10(全国対象)**を新設しました。

📘 増設の背景

- 当初の募集定員(全国1,500名)に対し、10月24日で応募枠が満員。

- デジタル庁が運営する「介護現場の生産性向上ダッシュボード」で受講者数を都道府県別に公表予定。

- 一部都道府県では応募が極端に少ないため、厚労省が個別フォローを実施。

📘 研修概要(再掲)

- 目的:介護現場でICT・介護ロボット等を活用し、生産性向上を担うリーダー人材を育成。

- 実施期間:令和7年10月~令和8年3月

- 開催方法:オンライン(Zoom、Slack、Googleアプリ等使用)

- 対象:介護事業所勤務3年以上で、ICT導入・業務改善に関与または関心を持つ職員

- 費用:無料(修了証発行あり)

- 修了者は「介護サービス情報公表制度」の研修修了項目に反映可能。

📘 増設後の全国日程(抜粋)

| セット | 対象 | 開始日 | 終了日 | 備考 |

|---|---|---|---|---|

| №10 | 全国対象 | 12/24(水) | 3/2(月) | 今回新設分 |

| №1~9 | 全国/地域別 | 10月~翌2月 | 順次実施 | 受付終了済含む |

📘 申込方法

- 申込管理システム:「ケアウェル」

👉 https://jaccw-carewel.study.jp/rpv - 詳細案内(日本介護福祉士会HP)

👉 https://www.jaccw.or.jp/news/20250815

📘 留意事項

- 受講はPC推奨(スマホ不可、タブレットは非推奨)

- 遅刻・途中退席・代理受講・他セット振替は不可

- 研修内容(Zoom授業・事前課題・自職場実践・確認テスト)を全て修了する必要あり

- 修了者の多くが翌年度「サブ講師」として活動する仕組み

👉 今回のVol.1432は、「申込殺到に伴う追加開催の周知」と「未応募地域への参加促進要請」に重点を置いた通知となっています。

▪️3.出典

令和7年度 介護デジタル中核人材養成に向けた調査研究事業一式応募者多数につき「デジタル中核人材養成研修」の増設のお知らせ

計13枚(本紙を除く)

10月24日|Vol.1431|令和 8 年 4 月貸与分から適用される福祉用具の 全国平均貸与価格及び貸与価格の上限の公表

🔹1.要約

- 通知名:「令和8年4月貸与分から適用される福祉用具の全国平均貸与価格及び貸与価格の上限の公表について(新商品に係る分)」

- 発出日:令和7年10月24日

- 発出元:厚生労働省 老健局 高齢者支援課

- 概要:

- 福祉用具の全国平均貸与価格および上限価格について、令和8年4月貸与分より適用される「新商品」分を公表。

- 公表頻度は、平成30年3月22日付老高発0332第1号通知に基づき「3か月に1度」。

- 都道府県・指定都市・中核市は、管内の市町村・福祉用具貸与事業者等へ周知を徹底するよう依頼。

- 掲載先(リンク):

🔸2.解説

本通知は、介護保険制度における「福祉用具貸与」サービスで取り扱う新商品の全国平均貸与価格および上限価格の公表に関するものです。

📘 背景

- 福祉用具の貸与価格の透明化と適正化を図るため、平成30年通知により「全国平均貸与価格」「貸与価格の上限」を定期的に設定・公表する仕組みが導入。

- 公表は3か月ごと(年4回)に行われ、新たに市場に出た製品(新商品)が対象となります。

📘 今回の改訂のポイント

- 対象は令和8年4月貸与分から適用される「新商品」。

- 新たに設定された全国平均貸与価格・上限価格が厚生労働省およびテクノエイド協会のホームページで公開。

- 公表価格は、事業者が利用者への貸与価格を設定する際の上限基準となる。

📘 事業者・自治体の対応

- 各事業所は、該当商品の貸与価格を設定する際、公表された「上限価格」を遵守する必要あり。

- 都道府県・指定都市・中核市は、管内事業者への周知および指導体制を整備。

- 公表情報を反映させ、価格改定を遅滞なく行うことが求められます。

📞 問い合わせ先

厚生労働省 老健局 高齢者支援課

福祉用具・住宅改修係

TEL:03-5253-1111(内線3985)

E-mail:fukushiyougu@mhlw.go.jp

▪️3.出典

令和8年4月貸与分から適用される福祉用具の全国平均貸与価格及び貸与価格の上限の公表について(新商品に係る分)

計1枚(本紙を除く)

10月22日|Vol.1430|令和6年度介護報酬改定の効果検証及び調査研究に係る調査(令和7年度調査)への協力依頼(2回目)

🔹1.要約

- 通知名:「令和6年度介護報酬改定の効果検証及び調査研究に係る調査(令和7年度調査)への協力依頼(2回目)」

- 発出日:令和7年10月22日

- 発出者:厚生労働省 老健局 高齢者支援課/認知症施策・地域介護推進課/老人保健課

- 目的:

- 令和6年度介護報酬改定の効果検証および次期改定に向けた基礎資料を得るため、介護施設・事業所・自治体に対して再度協力を依頼。

- 対象:

- 都道府県、市区町村、介護保険関係団体、介護保険施設・事業所

- 主な改訂点:

- 回答期限を過ぎた調査についても引き続き提出を受け付ける旨を明示。

- 対象施設等には9月上旬以降に調査票が郵送済み。

- 調査票が届いていない事業所は対象外。

- 添付別紙:「令和7年度介護報酬改定検証・研究調査へのご協力をお願いいたします。」

🔸2.解説

📘 調査の目的

この調査は、令和6年度介護報酬改定による制度的影響や現場の変化を把握し、次期改定(令和9年度)に反映させるための基礎資料を得ることを目的としています。

厚労省は9月22日付で初回依頼を発出済みですが、今回は回答遅延が多いため再度の協力要請(第2報)です。

📘 実施される4つの調査研究事業(令和7年度実施)

| No | 調査名 | 実施主体 | 調査票発出日 | 提出期限(延長後) |

|---|---|---|---|---|

| ① | 高齢者施設等と医療機関の連携体制・協定締結医療機関との連携状況等調査 | 日本能率協会総合研究所 | 自治体:9/11/施設:9/29 | 自治体:10/15/施設:11/7 |

| ② | LIFE見直し項目・LIFEを活用した質の高い介護推進調査 | 三菱総合研究所 | 9/17 | 10/29 |

| ③ | 一部福祉用具の貸与・販売選択制導入に関する調査 | 三菱総合研究所 | 自治体・施設ともに9/19 | 10/31 |

| ④ | 介護現場の生産性向上・働きやすい職場環境づくり調査 | 三菱総合研究所 | 9/22 | 記載なし(調査票に明示) |

📘 実務上のポイント

- 調査対象は無作為抽出で選定。調査票が届かない場合は対象外。

- 期限を過ぎた提出も受理可能。

- 自治体調査では、期限後も実施主体(調査会社)から個別照会が行われる場合があるため、その際は対応が求められる。

- 回答はオンライン(専用URL)で提出:

🔗 https://en.surece.co.jp/r7-tech/

(ログイン情報は圧着はがきで各サービス種別ごとに送付)

📘 調査の位置づけ

- 介護給付費分科会における政策評価・報酬改定論議の基礎資料として活用される。

- LIFE活用や福祉用具選択制など、現場の影響が大きいテーマを対象としており、今後の報酬体系・基準改定にも直結する重要調査。

▪️3.出典

令和6年度介護報酬改定の効果検証及び調査研究に係る調査(令和7年度調査)への協力依頼(2回目)について

計3枚(本紙を除く)

10月20日|Vol.1429|令和 7 年度 介護デジタル中核人材養成に向けた 調査研究事業一式 再度「デジタル中核人材養成研修」関する 周知と受講推奨

🔹1.要約

- 通知名:令和7年度 介護デジタル中核人材養成に向けた調査研究事業一式

再度「デジタル中核人材養成研修」に関する周知と受講推奨のお願い - 発出日:令和7年10月20日

- 発出元:厚生労働省 老健局 高齢者支援課 介護業務効率化・生産性向上推進室

- 目的:介護現場でデジタル技術を活用し、生産性向上を推進できる**「中核人材」育成**のための研修の周知と受講促進

- 背景:

- 現役世代人口の減少に伴う介護人材不足を受け、「介護テクノロジーを活用した生産性向上」が喫緊の課題

- 「Vol.1416」(令和7年9月1日付)で既に周知済みだが、定員増枠および応募期限延長のため再通知

- 依頼内容:

- 各自治体・団体は、管内の介護事業所へ再度周知し、積極的な受講推奨を行うこと

- 自治体職員・介護関係団体職員も「傍聴」参加可

🔸2.解説

📘 研修の概要

- 名称:令和7年度 デジタル中核人材養成研修

- 実施主体:株式会社善光総合研究所(厚労省委託事業)

- 実施期間:令和7年10月~令和8年2月

- 開催方法:完全オンライン(Zoom)

- 対象者:

- 介護施設・事業所での勤務経験3年以上

- 業務改善やICT導入に関わっている、または関心がある職員

- 定員:全国で1,500名(前回より増員)

- 受講料:無料(修了証発行あり)

📘 研修の目的と効果

- 介護現場の課題を自ら発見・解決できる「中核人材」を育成。

- ICT・介護ロボット・データ分析などの知識を習得し、チームでの改善活動を推進。

- 修了者は「介護サービス情報公表制度」の研修修了者項目で活用可能。

📘 プログラム内容

- 事前課題:生産性向上・ICT導入に関する動画視聴・基礎学習(約2時間)

- 集合研修(3日間・オンライン)

- 業務改善と課題発見(演習)

- 介護テクノロジー導入計画作成

- データ活用による個別支援の質向上

- 実践課題:勤務先で業務分析・導入計画書を作成・提出

- 確認テスト・修了証発行

📘 特徴的なポイント

- Zoom/Googleアプリ/Slack等を用いた実践的演習

- 受講者は全国どこからでも参加可能(タブレット可、スマホ不可)

- 各回200名×9セット開催(山形・三重は地域特化回)

- 修了後はサブ講師(メンター)として活動できる仕組みも整備

📘 申込方法

- 管理システム「ケアウェル」より申込(日本介護福祉士会運用)

👉 https://jaccw-carewel.study.jp/rpv - 日本介護福祉士会ホームページ案内:

👉 https://www.jaccw.or.jp/news/20250815 - 山形・三重会場は各地域センターへ直接申込(連絡先明記済)

📘 問い合わせ先

- 研修事務局:公益社団法人日本介護福祉士会(TEL:03-5615-9295)

- 事業事務局:株式会社善光総合研究所(E-mail:d-jinzai@zenkou-lab.co.jp)

▪️3.出典

令和7年度 介護デジタル中核人材養成に向けた調査研究事業一式再度「デジタル中核人材養成研修」に関する周知と受講推奨のお願い

計13枚(本紙を除く)

10月17日|Vol.1428|「介護情報基盤ポータル」の機能追加及び介護事業所等への支援策

🔹1.要約

- 通知名:「介護情報基盤ポータル」の機能追加及び介護事業所等への支援策について

- 発出日:令和7年10月17日

- 発出元:厚生労働省 老健局 老人保健課・介護保険計画課

- 内容の概要:

- 国保中央会が運営する「介護情報基盤ポータル」に新機能を追加

- 同ポータル上で助成金の申請受付が開始

- 事業所・医療機関向け支援(助成金制度)の詳細を公開

- 問い合わせ機能の強化(電話・チャットボット追加)

- 周知依頼先:

- 都道府県、市町村(介護保険担当課)

- 広域連合・一部事務組合

- 介護保険関係団体(加盟事業所への周知を要請)

- 助成金申請期間:令和7年10月17日~令和8年3月13日(予定)

🔸2.解説

📘 1.介護情報基盤ポータルの機能追加

令和7年10月より、「介護情報基盤ポータル」が以下の新機能を搭載しました。

| 新機能 | 内容 |

|---|---|

| 🆕① ユーザ登録(マイページ機能) | 介護事業所・医療機関ごとの登録が可能。助成金申請など各種手続き管理ができる。 |

| 🆕② 市町村対応状況の公開 | 各市町村の介護情報基盤導入・対応状況を全国で閲覧可能に。今後も更新予定。 |

| 🆕③ 助成金申請機能 | ポータルサイト上でオンライン申請が可能。国保中央会を通じて補助実施。 |

| 🆕④ 問い合わせサポート強化 | 従来のフォームに加え、電話・チャットボットでも質問が可能に。 |

👉 マイページ登録が必須:助成金申請を行うためには、介護事業所・医療機関それぞれが「ユーザ登録」を完了する必要があります。

📘 2.助成金の概要

🔹 対象者

- 介護サービス事業所(訪問・通所・居住・入所系など)

- 医療機関(介護サービスを提供する医療機関、および主治医意見書作成医療機関)

🔹 対象経費と上限額

🗓 申請期間:令和7年10月17日(金)~令和8年3月13日(金)(予定)

💻 申請方法:

「介護情報基盤ポータル」からオンライン申請(国保中央会が審査・補助実施)

👉 https://www.kaigo-kiban-portal.jp/

📘 3.目的と背景

- 「介護情報基盤」は、介護・医療・行政・利用者の情報を安全に連携する全国的デジタル基盤。

- ケアプランデータ連携システムとの統合を見据え、令和8年度から段階的に本格運用開始予定。

- 今回の助成金は、その導入準備(端末・通信環境整備等)を支援する目的。

📞 問い合わせ先

「介護情報基盤ポータル」内の問い合わせフォーム・チャット・電話窓口を利用可能。

▪️3.出典

「介護情報基盤ポータル」の機能追加及び介護事業所等への支援策について

計6枚(本紙を除く)

10月17日|Vol.1427|ぴったりサービス(介護保険)における標準様式の新規追加について(その2)

🔹1.要約

- テーマ:「ぴったりサービス(介護保険)」における標準様式の新規追加(第2報)

- 発出日:令和7年10月17日

- 発出者:厚生労働省 老健局 介護保険計画課

- 目的:介護保険に関する行政手続きをオンラインで行える「ぴったりサービス」に、新たに4つの標準様式を追加

- 新規追加された標準様式:

- 介護保険資格取得・異動・喪失の届出

- 介護保険住所地特例適用・異動・喪失の届出

- 被保険者証の交付申請

- 支払い方法変更及び支払い一時差止等措置に係る終了申請

- 追加日:令和7年9月29日(月)

※実際の利用開始は令和7年9月30日(火)から - 関連通知:

- 「ぴったりサービス(介護保険)における標準様式の新規追加について」(令和7年8月1日付)

- 「介護ワンストップサービスにおける事務の運用について」(平成30年12月29日付)

🔸2.解説

この通知は、介護保険に関する申請・届出手続きをオンラインで完結できる**「ぴったりサービス」**に新たな4つの手続様式を追加したことを知らせるものです。

📘 「ぴったりサービス」とは

- 行政手続のデジタル化を推進する国の取組で、マイナポータルを通じて各種申請がオンラインで行える仕組み。

- 介護分野でも、2024年度から順次対象手続を拡大中。

📌 今回追加された4様式の意義

- これまで紙での提出が中心だった資格・住所地特例・被保険者証交付・支払い関連手続がオンラインで実施可能に。

- 特に「資格取得・異動・喪失届」「住所地特例」は、自治体・保険者間で頻繁にやり取りが生じる手続のため、事務負担軽減効果が大きい。

📎 実務上の留意点

- 令和7年9月30日より運用開始。

- 各自治体は既存の事務フローと整合を取りながら、マイナポータルを通じた処理手順を確認することが必要。

- 運用時は、下記の通知も併せて参照するよう求められている: 「介護ワンストップサービスにおける事務の運用について」

(平成30年12月29日 厚労省老健局 介護保険計画課ほか連名)

💡 今回の拡充により、介護保険関係手続のデジタル化がさらに前進し、介護保険被保険者に関する届出・証交付・支払関連処理の迅速化・効率化が期待されます。

▪️3.出典

ぴったりサービス(介護保険)における標準様式の新規追加について(その2)

計1枚(本紙を除く)

10月14日|Vol.1426|「介護分野の行政手続に関する簡素化・利便性向上に係る要望受付フォーム」の周知

🔹1.要約

- テーマ:「介護分野の行政手続に関する簡素化・利便性向上に係る要望受付フォーム」の周知

- 厚生労働省が、介護サービス事業所から行政手続きの簡素化・利便性向上に関する要望を受け付ける窓口を設置

- 要望受付フォームは令和4年9月に設置済みだが、**第15回専門委員会(令和7年9月11日)**における意見を受け、再周知を依頼

- 各都道府県・市区町村は、管内の事業所等に改めて周知すること

- 介護保険関係団体も、会員等への広報を依頼されている

- 対象:介護分野の行政手続に関する簡素化・利便性向上の要望のみ

- 要望送信時は、対象様式・手続名等を明確に入力する必要あり

🔸2.解説

この通知は、介護保険制度における手続負担軽減とデジタル化推進の一環として設けられた「要望受付フォーム」の周知徹底を目的としています。

📘 設置の経緯

- 令和4年に電子申請・届出システムが導入され、「介護サービス事業所指定における電子申請・届出システムの運用開始に伴う対応等について」(令和4年9月29日付老発0929第4号)で初めて案内。

- その後、**社会保障審議会 介護保険部会「介護分野の文書に係る負担軽減に関する専門委員会」**で継続的に改善が検討されてきた。

📎 今回の再周知の背景

- 第15回専門委員会(令和7年9月11日開催)で、フォームの存在が十分に周知されていないとの指摘。

- 厚労省は、現場からの意見を直接収集し、事務負担軽減に資する見直しを進めることを目的として再度通知。

📌 実務上のポイント

- 提出できるのは「行政手続の簡素化・利便性向上」に関する要望のみ。

(例:申請様式の統一、提出書類の削減、電子化要望など) - 具体的な様式番号・手続名・課題内容を明記して入力する。

- 提出はオンラインフォームのみ(郵送・メール不可)。

🔗 関連リンク(通知内記載)

- 【要望受付フォーム(厚労省HP)】

👉 https://www.mhlw.go.jp/stf/kaigo-shinsei.html - 【専門委員会資料掲載ページ】

👉 https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_05896.html

📞 問い合わせ先

厚生労働省 老健局 高齢者支援課

介護業務効率化・生産性向上推進室

TEL:03-5253-1111(内線3997)

E-mail:kaigoseisansei@mhlw.go.jp

▪️3.出典

「介護分野の行政手続に関する簡素化・利便性向上に係る要望受付フォーム」の周知について

計2枚(本紙を除く)

10月1日|Vol.1425|「令和6年度介護報酬改定に関する Q&A(Vol.17)(令和7年 10 月 1日)」の送付

🔹1.要約

- 通知名:「令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.17)(令和7年10月1日)」の送付について

- 発出日:令和7年10月1日

- 発出者:厚生労働省 老健局(高齢者支援課・認知症施策・地域介護推進課・老人保健課)

- 内容:

- 「高齢者施設等感染対策向上加算(Ⅰ)」の研修・訓練参加要件の取扱いについて明確化

- 参加間隔が1年を超える場合でも、次年度中に研修予定が確認できれば加算算定は可能

- 対象:都道府県・指定都市・中核市 介護保険主管部局および介護事業所

- 依頼事項:各自治体は内容を把握し、所管する市町村や事業所等へ周知徹底すること

🔸2.解説

この通知は、令和6年度介護報酬改定で新設された**「高齢者施設等感染対策向上加算(Ⅰ)」の要件のうち、「感染対策を担当する者の研修・訓練への参加頻度」**に関する実務上の取扱いを明確にしたものです。

📘 該当Q&A内容(全文)

【居住系サービス・施設系サービス】

○ 高齢者施設等感染対策向上加算について問 高齢者施設等感染対策向上加算(Ⅰ)について、感染対策を担当する者が、医療機関等が行う院内感染対策に関する研修又は訓練に少なくとも1年に1回以上参加し、指導及び助言を受けることを要件として定めているが、高齢者施設等は各年度で1回以上研修又は訓練に参加すればよく、前回の参加日から1年以上経過して参加した場合でも、各年度で1回は参加する予定があれば算定可能か。

(答)貴見のとおり。当該加算は、高齢者施設等における平時からの感染対策の実施や、感染症発生時に感染者の対応を行う医療機関との連携体制を評価するものであり、研修又は訓練について、前回の参加から長い期間を空けることは望ましくないが、前回の参加日から1年以内に研修等に参加することができない場合であっても、高齢者施設等において、医療機関等に研修等の実施予定日を把握し、前回の参加日の属する年度の翌年度中に参加する予定が確認できた場合であれば、高齢者施設等感染対策向上加算(Ⅰ)の算定は可能である。

📌 解釈ポイント

- 原則:「1年に1回以上」の研修参加が要件。

- 例外:年度内に参加できなくても、翌年度中に研修予定が確認できれば算定可能。

- 目的:平時の感染対策の継続性と、医療機関等との連携体制の維持を評価するため。

📎 実務上の留意点

- 訓練・研修の予定を文書・記録で確認できる状態にしておくことが望ましい。

- 「予定が確認された」としても、研修を怠ることが常態化しないよう留意が必要。

▪️3.出典

「令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.17)(令和7年10月1日)」の送付について

計2枚(本紙を除く)

【2025年9月】介護保険最新情報

- 9月26日|Vol.1424|「ケアプラン点検に係るマニュアル及び AI を活用した支援 ツールに関する調査研究事業(令和6年度老人保健健康増進 等事業)」による「ケアプラン点検項目」等の更新

- 9月24日|Vol.1423|「医療介護提供体制改革推進交付金、地域医療対策支援臨時特例交付金及び地域介護対策支援臨時特例交付金の運営について」の一部改正

- 9月22日|Vol.1422|令和6年度介護報酬改定の効果検証及び調査研究に係る調査(令和7年度調査)への協力依頼

- 9月17日|Vol.1421|令和7年度 介護サービス相談員派遣等事業 全国説明会開催のご案内

- 9月10日|Vol.1420|「適切なケアマネジメント手法の策定、普及推進に向けた調査研究事業(令和6年度老人保健健康増進等事業)」の「手引き」等の公開

- 9月9日|Vol.1419|ケアプランデータ連携システム及び介護情報基盤に関する 国際福祉機器展(H.C.R.)2025 出展のお知らせ

- 9月5日|Vol.1418|令和6年度介護報酬改定に関するQ&A Vol.16

- 9月4日|Vol.1417|「厚生労働省所管一般会計補助金等に係る財産処分について」の一部改正

9月24日|Vol.1424|「ケアプラン点検に係るマニュアル及び AI を活用した支援 ツールに関する調査研究事業(令和6年度老人保健健康増進 等事業)」による「ケアプラン点検項目」等の更新

🔹1.要約

- テーマ:「ケアプラン点検に係るマニュアル及びAIを活用した支援ツールに関する調査研究事業」に基づく更新情報

- 実施主体:株式会社NTTデータ経営研究所(令和6年度老人保健健康増進等事業)

- 更新された資料(厚労省HPに掲載):

- ケアプラン点検項目

- ケアプラン点検項目マニュアル

- ケアプラン点検支援ツール

- ケアプラン点検支援ツールマニュアル

- 自治体への依頼:内容を確認し、積極的に活用してケアプラン点検を効果的・効率的に実施すること

- 注意点:更新後の支援ツールはMac用は作成されていないため公開ページから削除

🔸2.解説

この通知は、ケアプランの質を担保するための点検作業を支援する仕組みの最新版公開について周知するものです。

📌 背景

- ケアマネジメントの質向上と効率化を目的に、ケアプラン点検項目や点検マニュアルが整備されてきました。

- 今回はさらに、AIを活用した支援ツールも含めた改訂版が公開されました。

📌 実務的な活用ポイント

- 点検項目:標準的にチェックすべき観点を整理

- マニュアル:具体的な点検手順や留意点を解説

- 支援ツール:ケアプラン点検を効率化するソフト(ただしWindows版のみ)

- ツールマニュアル:導入・操作方法をサポート

📌 自治体への要請

- ケアマネジャーや事業所研修の教材として活用することを推奨。

- 地域全体でケアプランの質を均一に高めることを目的としており、研修や事例検討に取り入れることが期待されている。

▪️3.出典

「ケアプラン点検に係るマニュアル及び AI を活用した支援ツールに関する調査研究事業(令和6年度老人保健健康増進等事業)」による「ケアプラン点検項目」等の更新について(情報提供)

計1枚(本紙を除く)

9月24日|Vol.1423|「医療介護提供体制改革推進交付金、地域医療対策支援臨時特例交付金及び地域介護対策支援臨時特例交付金の運営について」の一部改正

🔹1.要約

- テーマ:「医療介護提供体制改革推進交付金、地域医療対策支援臨時特例交付金及び地域介護対策支援臨時特例交付金の運営要領」の一部改正(令和7年4月1日適用)

- 主な改正内容

- 地方自治体の事務負担軽減

- 助成金申請時に消費税額が明らかな場合は、申請額から控除可能に(仕入控除税額報告の簡素化)。

- 介護施設等整備に関する改正

- 対象地域拡大:介護付きホーム整備対象に11県(青森・岩手・秋田・山形・福島・長野・岐阜・三重・愛媛・鹿児島・沖縄)を追加。

- 「広域型施設の大規模修繕・耐震化整備事業」の期限を撤廃(恒久化)。

- 新設事業:

- 公用地を活用した代替施設整備

- 小規模施設→大規模施設転換事業

- 中山間・人口減少地域でのダウンサイジング支援

- 施設の集約・再編支援

- 建設コスト高騰を踏まえ、基礎単価を4.7%引上げ。

- 新型コロナ対策支援事業の補助率を2/3→1/3へ引下げ。

- 介護従事者確保に関する改正

- 福祉・労働施策の連携強化事業(連携協議会設置、求職イベント支援)。

- 訪問介護等の提供体制確保支援(研修体制整備、同行支援、経営改善)。

- 地方自治体の事務負担軽減

🔸2.解説

この改正は、「地域医療介護総合確保基金」の運営見直しとして、介護施設整備と人材確保の両面での強化策が盛り込まれています。

📌 ポイント①:施設整備の柔軟化と支援強化

- 高齢者人口の増加が全国的に見込まれることから、対象県を大幅に拡大。

- 老朽化施設の改築や大都市での用地不足に対応するため、代替施設整備事業を新設。

- 都市部の需要増や人口減少地域の需要減に応じて、規模拡大・縮小・再編の柔軟な整備支援が可能に。

📌 ポイント②:人材確保の重点化

- 介護人材不足への対応として、福祉・労働の連携を強化。

- 訪問介護の体制確保を明示的に支援対象化し、地域ごとの人材養成や働きやすさ改善に直結する取組を後押し。

📌 ポイント③:財政支援の見直し

- 建設コストの上昇に対応し、基礎単価を引き上げ。

- 一方で、新型コロナ関連の支援は縮小(補助率引下げ)し、段階的に通常運用へ。

👉 今回の改正は、施設整備の対象地域拡大と新メニュー追加、人材確保策の強化、財政措置の見直しが三本柱であり、今後の介護基盤整備・人材政策の方向性を示すものです。

▪️3.出典

「医療介護提供体制改革推進交付金、地域医療対策支援臨時特例交付金及び地域介護対策支援臨時特例交付金の運営について」の一部改正について

計175枚(本紙を除く)

9月22日|Vol.1422|令和6年度介護報酬改定の効果検証及び調査研究に係る調査(令和7年度調査)への協力依頼

🔹1.要約

- 令和6年度介護報酬改定の効果検証・研究調査(令和7年度調査)の実施について協力依頼

- 調査目的:次期介護保険制度改正・介護報酬改定に必要な基礎資料を得るため

- 調査結果は「介護給付費分科会」等での議論に活用される重要資料

- 調査対象:自治体・介護保険施設・事業所 等

- 提出期限を過ぎても提出可能と明記

- 令和7年度に実施される主な4つの調査研究事業:

- 高齢者施設と医療機関の連携体制・協定締結医療機関との連携状況調査

- 実施主体:日本能率協会総合研究所

- 調査票:自治体9/11発出・10/15提出、施設9/29発出・10/31提出

- LIFEの見直し項目・活用による質の高い介護推進調査

- 実施主体:三菱総合研究所

- 調査票:9/17発出・10/10提出

- 一部福祉用具の貸与・販売選択制導入に関する調査

- 実施主体:三菱総合研究所

- 調査票:自治体・施設ともに9/19発出、10/10または10/15提出

- 介護現場における生産性向上・働きやすい職場環境づくり調査

- 実施主体:三菱総合研究所

- 調査票:9/22発出、提出期限不明(調査票記載)

- 高齢者施設と医療機関の連携体制・協定締結医療機関との連携状況調査

🔸2.解説

この通知は、令和6年度介護報酬改定の影響や実態を把握するための効果検証・研究調査の協力依頼です。調査結果は、社会保障審議会介護給付費分科会での議論に使われるため、制度改正の根拠資料として非常に重要な位置づけを持っています。

📌 調査の特徴

- 各テーマごとに異なる調査研究機関が実施。

- 自治体調査と施設調査の両方が含まれ、現場の実態を幅広く把握。

- 提出期限が設定されているが、過ぎても受け付ける柔軟な運用。

📌 現場への影響が大きいテーマ例

- LIFE(科学的介護情報システム)の見直し → データ提出やフィードバック活用に直結

- 福祉用具の貸与・販売選択制 → ケアマネや利用者説明の実務に影響

- 生産性向上・働きやすい職場環境 → 人材確保・定着支援の政策立案に関与

👉 各自治体・事業所は、調査依頼が届いた場合には必ず協力し、次期制度改正に向けて現場の実態を反映させることが重要とされています。

▪️3.出典

令和6年度介護報酬改定の効果検証及び調査研究に係る調査(令和7年度調査)への協力依頼について

計3枚(本紙を除く)

9月17日|Vol.1421|令和7年度 介護サービス相談員派遣等事業全国説明会開催のご案内

🔹1.要約

- 全国説明会の開催:「令和7年度 介護サービス相談員派遣等事業 全国説明会」

- 日時:令和7年10月28日(火)14:00~15:10(オンライン・Zoom開催)

- 対象:市区町村・都道府県の介護保険担当職員、事業実施自治体の事務局担当者等

- 内容:

- 事業の背景と意義(地域共生政策自治体連携機構 事務局長・大島一博氏)

- 厚労省 高齢者支援課による制度説明

- 実態調査に基づく現場の声の紹介

- 実施自治体(港区など)の事例紹介

- 目的:介護サービス相談員の派遣事業を理解し、未実施自治体での導入検討や実施自治体での改善に活かす

- 申込方法:専用フォームから(締切:令和7年10月21日)

- 問合せ先:地域共生政策自治体連携機構(メール:sodanin@net.email.ne.jp)

- 派遣事業の概要:

- 介護サービス利用者の声を聞き取り、事業所へフィードバックする仕組み

- サービス改善、虐待防止、利用者の安心感向上、行政負担軽減、市民参加推進など多様な効果

- 現在、全国で約300市町村が実施、約2,400名の相談員が活動中

🔸2.解説

本通知は、介護サービス相談員制度の全国説明会に関する案内です。

📌 制度の背景

2000年の介護保険制度施行で措置から契約制度に移行した際、利用者の権利擁護とサービス質向上を目的に創設された制度です。相談員が介護施設・事業所を訪問し、利用者や家族の声を拾い上げてサービス改善につなげます。

📌 今回の説明会の意義

- 従来は「事務局担当者研修」として限定的に開催されていたものを、今年度から全国すべての自治体を対象に拡大。

- 未実施自治体にとっては制度理解と導入検討の機会。

- 実施中の自治体には他の自治体の事例や調査結果を知る場として有効。

📌 実務的メリット(事業効果)

- 利用者の不安解消・安心感向上

- 虐待や不適切ケアの早期発見

- 事業所のサービス改善

- 行政への苦情集中を緩和し、リスクマネジメントに寄与

- 市民参加による地域づくりの推進

👉 介護現場の「声を拾う仕組み」として制度の役割は拡大しており、全国的な普及が期待されます。

▪️3.出典

令和7年度 介護サービス相談員派遣等事業 全国説明会 開催のご案内

計6枚(本紙を除く)

9月5日|Vol.1420|「適切なケアマネジメント手法の策定、普及推進に向けた調査研究事業(令和6年度老人保健健康増進等事業)」の「手引き」等の公開

🔹1.要約

- 事業名:「適切なケアマネジメント手法の策定、普及推進に向けた調査研究事業」(令和6年度老人保健健康増進等事業)

- 新たに公開された資料(日本総研HPに掲載):

- 『「適切なケアマネジメント手法」の手引き その3 ~疾患別ケアについて学ぶ~』

- 『はじめての「適切なケアマネジメント手法」実践ガイド』(独居世帯編・高齢者のみ世帯編)

- 実践ガイドの補足資料:

- 活用のための説明書(考え方編・使い方編)

- 事例活用用のエクセルシート(独居世帯用、高齢者のみ世帯用)

- 周知依頼:自治体は居宅介護支援事業所・ケアマネジャー等に周知し、研修や事例検討会で積極的に活用するよう求められている

- 参考リンク:

🔸2.解説

本通知は、「適切なケアマネジメント手法」のさらなる普及を目的として、令和6年度事業の成果物公開について周知するものです。

📘 「手引き その3」

- 「疾患別ケア」に焦点を当て、多職種連携の場面でも活用できる内容。

- 手引きその1・その2と組み合わせて利用することで、より体系的な理解が可能。

📕 「はじめての実践ガイド」

- 高齢者世帯類型(独居・高齢者のみ)ごとに、どのようなケアマネ手法の項目に着目すべきかを例示。

- 先輩ケアマネジャーとのやり取り形式でまとめられ、現場ですぐ活用できる内容。

- 活用前には「考え方編」「使い方編」の説明書を参照することが推奨されている。

📎 関連資料リンク:

- 活用のための説明書(考え方編)

https://www.jri.co.jp/file/pdf/service/special/content11/corner113/2503/hazimeteno_kangaekata.pdf - 活用のための説明書(使い方編)

https://www.jri.co.jp/file/pdf/service/special/content11/corner113/2503/hazimeteno_tsukaikata.pdf - 実践ガイド 独居世帯編(Excel)

https://www.jri.co.jp/file/pdf/service/special/content11/corner113/2503/hazimeteno_dokkyo.xlsx - 実践ガイド 高齢者のみ世帯編(Excel)

https://www.jri.co.jp/file/pdf/service/special/content11/corner113/2503/hazimeteno_koreishanomi.xlsx - 厚労省HP(関連ページ)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/hoken/jissi_00006.html - 日本総研HP 成果物一覧

https://www.jri.co.jp/service/special/content11/corner113/caremanagement/10/

👉 自治体や関係団体は、これらの資料を活用して研修や事例検討会を企画し、ケアマネジメントの質向上に努めることが強調されています。

▪️3.出典

「適切なケアマネジメント手法の策定、普及推進に向けた調査研究事業(令和6年度老人保健健康増進等事業)」の「手引き」等の公開のご連絡について(情報提供)【その8】

計2枚(本紙を除く)【Vol.1420】

9月9日|Vol.1419|ケアプランデータ連携システム及び介護情報基盤に関する 国際福祉機器展(H.C.R.)2025 出展のお知らせ

🔹1.要約

- 国際福祉機器展(H.C.R.2025)に出展(第52回、東京ビッグサイト)

- 出展テーマ:

- ケアプランデータ連携システム

- 介護情報基盤(令和8年度から順次サービス開始予定)

- 内容:

- 模擬体験(連携クライアントアプリのデモ操作)

- 導入効果のシミュレーション

- 費用対効果の相談受付

- ミニセミナー(システム紹介・デモ)

- 特別講演(厚労省担当官)

- 会期:

- リアル展:2025年10月8日(水)~10日(金) @東京ビッグサイト西1ホール W-1038

- Web展:2025年9月1日(月)~11月7日(金)(要登録)

- 入場登録(無料):https://hcr.or.jp/registration/

- 介護情報基盤ポータルサイト:https://www.kaigo-kiban-portal.jp/

- ケアプランデータ連携システム サポートサイト:https://www.careplan-renkei-support.jp/index.html

- 問い合わせ:0120-584-708(平日9:00~17:00)

🔸2.解説

この通知は、厚生労働省および国保中央会による「ケアプランデータ連携システム」「介護情報基盤」の普及・啓発の一環として、H.C.R.2025(国際福祉機器展)に出展する案内です。

📌 出展の意義

- ケアプランデータ連携システムは、居宅介護支援事業所・サービス事業所・地域包括支援センター間のデータ連携を効率化する仕組み。

- 今後は「介護情報基盤」と統合予定であり、その導入準備のため、早い段階からの利用促進が求められている。

- 会場では、実際の操作体験・効果シミュレーション・導入相談を通じて、現場が導入イメージを具体的に持てるよう配慮されている。

📌 特別講演

- 日時:2025年10月8日(水) 14:30~15:30

- 場所:東京ビッグサイト 西1展示ホール 会場B

- 講師:厚労省 老健局担当官(予定)

- 内容:介護情報基盤の運用開始に向けたケアプランデータ連携システムの利用促進

📌 周知依頼

- 都道府県・市町村は、管内事業所・団体への周知徹底を依頼されている。

- 関係団体も、加盟事業所に情報共有を行うことが求められている。

👉 特に、これから導入を検討する事業所・自治体職員にとっては、操作体験ができる数少ない機会となるため、積極的な参加が推奨されている。

▪️3.出典

ケアプランデータ連携システム及び介護情報基盤に関する国際福祉機器展(H.C.R.)2025 出展のお知らせ

計3枚(本紙を除く)【Vol.1419】

9月5日|Vol.1418|令和6年度介護報酬改定に関するQ&A Vol.16

🔹1.要約

- 協力医療機関の要件に関する解釈が示された

- 「診療を行う体制を常時確保していること」=必ずしも往診体制を常時整えておく必要はない(外来での対応体制で可)

- 「入院を原則として受け入れる体制」=専用の病床を常に確保しておく必要はない(地域で在宅療養者を受け入れる体制があれば可)

- この考え方は以下にも適用:

- 介護老人福祉施設

- 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

- 介護医療院

- 養護老人ホーム

- 協力医療機関の設定は令和9年4月1日から義務化(令和9年3月末までは努力義務)

- 特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、認知症グループホーム、軽費老人ホームにおいても同様の考え方

🔸2.解説

このQ&Aでは、施設系・居住系サービスにおける協力医療機関の要件について具体的な運用解釈が示されています。

📌 ポイント①:往診体制の常時確保は不要

協力医療機関は、施設側から診療の依頼があった際に外来を含めて診療できる体制があればよく、必ずしも「常時往診できる体制」を求めるものではありません。

📌 ポイント②:専用病床の常時確保は不要

入所者が急変した際、一般的に在宅療養者を受け入れている地域の入院体制で十分であり、施設専用の病床を常に確保しておく必要はありません。

📌 ポイント③:対象施設の拡大と義務化時期

- 老健、特養、介護医療院、養護老人ホーム → 同じ解釈を適用

- 特定施設、グループホーム、軽費老人ホームなど → 協力医療機関の確保が令和6年度改定で努力義務化されており、同様の考え方を適用

- 令和9年4月以降は義務化されるため、それまでに確実な体制構築が必要

⚠️ 実務的には、外来診療ができる協力医療機関との連携契約を早期に進めておくことが望ましいと整理されています。

「令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.16)(令和7年9月5日)」の送付について

計2枚(本紙を除く)

9月4日|Vol.1417|「厚生労働省所管一般会計補助金等に係る財産処分について」の一部改正

🔹1.要約

- 📝 老発0904第3号(令和7年9月4日付)。「厚生労働省所管一般会計補助金等に係る財産処分」の通知を一部改正し、同日適用。

- 🧩 別添2(老健局特例)を改正し、「5 留意事項(新設)」を追加。承認不要となる転用の具体例を明示(特養・老健・介護医療院・養護・ケアハウス・特定施設/有料老人ホームの「29人以下⇄30人以上」間の転用 等)。

- 📌 地域包括支援センター・介護予防拠点の一部活用は、承認不要の転用として整理。

- 🧾 「補助施設等」の範囲を明確化(各種臨時特例交付金、地域医療介護総合確保基金 等により取得した施設等を列挙)。

- 🧮 基本通知(承認手続・包括承認・国庫納付の基準・様式1~3)は従前の体系を踏襲しつつ、適用・運用を明確化。

🔸2.解説

- 改正の趣旨(本文)

厚生労働省所管一般会計補助金等に係る財産処分については、「厚生労働省所管一般会計補助金等に係る財産処分について」(平成20年4月17日老発第0417001号本職通知)により行われているところであるが、今般、通知の一部を別紙新旧対照表のとおり改正し、令和7年9月4日より適用することとしたので通知する。

- 用語の位置づけ(定義)

厚生労働省所管一般会計に係る補助金等の交付を受けて取得し、又は効用の増加した政令で定める財産を補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、又は取り壊すこと等(以下「財産処分」という。)を行うに当たっては、…承認が必要となる。

- 「補助施設等」の範囲(老健局特例の明確化)

※1 補助施設等

社会福祉施設等施設整備費及び社会福祉施設等設備整備費国庫負担(補助)金、保健衛生施設等施設整備費及び保健衛生施設等設備整備費国庫補助金、地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金及び地域介護・福祉空間整備推進交付金、介護基盤緊急整備等臨時特例交付金(介護基盤緊急整備等臨時特例基金)、介護職員処遇改善等臨時特例交付金(介護職員処遇改善等臨時特例基金)及び介護支援体制緊急整備等臨時特例交付金(介護基盤緊急整備等臨時特例基金)並びに医療介護提供体制改革推進交付金(地域医療介護総合確保基金)及び地域介護対策支援臨時特例交付金(地域医療介護総合確保基金)により取得した施設等

- 【新設】承認不要となる転用・取扱い(老健局特例「5 留意事項(新設)」)

5 留意事項 (新設)

(1)次に掲げる転用については、設置及び開設に係る根拠法は同一であり、当該転用時には、関係法令に基づき地方公共団体において策定する計画等を踏まえた必要な判断がなされることから、補助金等の交付の目的に反する使用とは解されず、したがって、適正化法第22条に定める承認は不要であること。

① 入所定員29人以下の特別養護老人ホームと入所定員30人以上の特別養護老人ホームとの間での転用

② 入所定員29人以下の介護老人保健施設と入所定員30人以上の介護老人保健施設との間の転用

③ 入所定員29人以下の介護医療院と入所定員30人以上の介護医療院との間の転用

④ 入所定員29人以下の養護老人ホームと入所定員30人以上の養護老人ホームとの間の転用

⑤ 入所定員29人以下のケアハウス(特定施設入居者生活介護又は地域密着型特定施設入居者生活介護の指定を受けるものに限る。)と入所定員30人以上のケアハウス(特定施設入居者生活介護の指定を受けるものに限る。)との間の転用

⑥ 定員29人以下の有料老人ホーム(特定施設入居者生活介護又は地域密着型特定施設入居者生活介護の指定を受けるものに限る。)と入所定員30人以上の有料老人ホーム(特定施設入居者生活介護の指定を受けるものに限る。)との間の転用

(2)次に掲げる転用については、当該転用後も補助金等の交付時に求められる機能を逸していないと解されることから、補助金等の交付の目的に反する使用とは解されず、したがって、適正化法第22条に定める承認は不要であること。

① 地域包括支援センターを社会福祉法第106条の4第2項第1号に規定する事業に活用する場合

② 介護予防拠点を社会福祉法第106条の4第2項第3号に規定する事業に活用する場合

(3)次に掲げる交付金に係る適正化法第2条第2項に規定する補助事業等は基金を造成することであり、造成された基金を活用して整備した施設等については、適正化法第22条は適用されず、それぞれの交付金に係る基金管理運営要領に基づき、都道府県知事等が財産処分の承認を行うこととされているが、その承認に当たっては、原則として本通知の内容に準じた取り扱いとすること。なお、これにより難い場合は都道府県知事等が地域の実情に応じて判断することとして差し支えない。

① 介護基盤緊急整備等臨時特例交付金(介護基盤緊急整備等臨時特例基金)

② 介護職員処遇改善等臨時特例交付金(介護職員処遇改善等臨時特例基金)

③ 介護支援体制緊急整備等臨時特例交付金(介護基盤緊急整備等臨時特例基金)

④ 医療介護提供体制改革推進交付金(地域医療介護総合確保基金)

⑤ 地域介護対策支援臨時特例交付金(地域医療介護総合確保基金)

- 実務上の見通し

- 上記「承認不要」ケースの明示により、定員区分変更を伴う同系施設間の転用や、包括支援・介護予防の拠点活用に関する判断が統一・簡素化。

- 基金由来の施設等は適正化法22条の適用外で、都道府県知事等の承認(基金要領準拠)により運用することが原則化。

▪️3.出典

「厚生労働省所管一般会計補助金等に係る財産処分について」の一部改正について

計 32 枚(本紙を除く)

【2025年8月】介護保険最新情報

- 8月29日|Vol.1416|令和 7 年度 介護デジタル中核人材養成に向けた調査研究事業一式「デジタル中核人材養成研修」の周知及び受講勧奨のお願い

- 8月29日|Vol.1415|令和7年度「老人の日・老人週間」の実施

- 8月28日|Vol.1414|生活支援共創プラットフォーム(全国版)の第2回シンポジウム

- 8月22日|Vol.1413|令和7年度全国メディカルコントロール協議会連絡会(第2回)における【第2部】「パネルディスカッション」の演題及びパネリストの公募

- 8月22日|Vol.1412|科学的介護情報システム(LIFE)研修会の周知について

- 8月20日|Vol.1411|「介護情報基盤ポータルサイト」の公開

- 8月1日|Vol.1410|ぴったりサービス(介護保険)における標準様式の新規追加

8月29日|Vol.1416|令和 7 年度 介護デジタル中核人材養成に向けた調査研究事業一式「デジタル中核人材養成研修」の周知及び受講勧奨のお願い

🔹1.要約

- 研修名:「令和7年度 デジタル中核人材養成研修」

- 主催:厚生労働省(委託先:株式会社善光総合研究所)

- 目的:介護テクノロジーを活用し、介護現場での業務改善・生産性向上を推進する中核人材の育成

- 対象者:

- 介護施設・事業所での勤務経験3年以上

- 業務改善や介護テクノロジー導入に関心がある者

- 定員:合計1,500名(全国向けセット1〜5, 8〜9 各200名、山形・三重 各50名)

- 受講費:無料(修了証発行あり)

- 研修形式:完全オンライン(Zoom・チャットツール・動画視聴)

- 研修内容:

- オンライン授業3日間(事前課題、演習、グループワーク等)

- 自職場での実践(課題①業務分析、課題②介護テクノロジー導入計画)

- 確認テスト、任意のフォローアップ

- 日程:セット番号ごとに異なる(2024年10月〜2025年2月)

- 申込方法:

- ケアウェル(研修管理システム)にて申込

- 地域研修(山形・三重)は各支援センターに直接連絡

- URL・連絡先:

🔸2.解説

この通知は、**介護現場の生産性向上と業務改善を牽引できる「デジタル中核人材」**の育成を目的とした厚労省主催の研修の案内です。少子高齢化と介護人材不足を背景に、ICT・介護ロボットなどの技術を活用した業務効率化が急務となっており、その実行を担う人材が求められています。

🧩 研修の特徴

- 事前課題(動画視聴)+3日間のオンライン授業+実践課題提出+確認テストという構成で、職場の改善とスキル習得が両立される仕組み。