こんにちは。居宅介護支援事業所で一人ケアマネをしているヒトケアです。

はじめての方は、「ヒトケアの仕事術」活用ガイドをご覧ください。

利用者への身体拘束をなくすために、どのような取り組みをすればよいでしょうか?

介護施設等における身体拘束(介護保険法に基づいた運営基準上の「身体的拘束等」と同義)のないケアの実現に向け、平成13年に厚生労働省より「身体拘束ゼロへの手引き」が作成されました。

しかし、高齢者の尊厳を損なう身体拘束は施設だけでなく、在宅においても確認されている現状があります。

そこで、令和6年3月には介護施設に加えて、在宅における介護事業所と家族等も対象とした「介護施設・事業所等で働く方々への身体拘束廃止・防止の手引き」が作成されました。

さらに、身体的拘束等の適正化を推進するため、令和6年度介護報酬において以下の見直しが行われました。

- 短期入所系サービス及び多機能系サービスの運営基準に以下の措置を講じなければならない

- 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を3月に1回以上開催するとともに、その結果について、

- 介護職員その他従業者に周知徹底を図ること。

- 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。

- 介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。

- 訪問系サービス、通所系サービス、福祉用具貸与、特定福祉用具販売及び居宅介護支援の運営基準に以下を規定する。

- 利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならないこと。

- 身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならないこと。

令和6年度介護報酬改定を機に、身体拘束について学び直したいです。

そのようなケアマネさんや介護事業所の皆さんに向けて、今回の記事では以下の内容について解説します。

身体拘束等の適正化のための指針のテンプレートは、以下の記事からダウンロードできます。

【身体拘束の対象となる具体的な行為】

身体拘束とは「本人の行動の自由を制限すること」です。

身体拘束ゼロへの手引きでは、身体拘束廃止・防止の対象となる具体的な行為として、次のような行為が挙げられています。

- 徘徊しないように、車いすやいす、ベッドに体幹や四肢をひも等で縛る。

- 転落しないように、ベッドに体幹や四肢をひも等で縛る。

- 自分で降りられないように、ベッドを柵 (サイドレール)で囲む。

- 点滴・経管栄養等のチューブを抜かないように、四肢をひも等で縛る。

- 点滴・経管栄養等のチューブを抜かないように、 または皮膚をかきむしらないように、手指の機能を制限するミトン型の手袋等をつける。

- 車いすやいすからずり落ちたり、立ち上がったりしないように、Y字型拘束帯や腰ベルト、 車いすテーブルをつける。

- 立ち上がる能力のある人の立ち上がりを妨げるようないすを使用する。

- 脱衣やおむつはずしを制限するために、 介護衣 (つなぎ服) を着せる。

- 他人への迷惑行為を防ぐために、ベッドなどに体幹や四肢をひも等で縛る。

- 行動を落ち着かせるために、向精神薬を過剰に服用させる。

- 自分の意思で開けることのできない居室等に隔離する。

上記の具体例の他にも、

「本人の行動の自由を制限しているかどうか」

によって、身体的拘束に該当するかを判断しましょう。

【身体拘束がもたらす弊害】

身体拘束は高齢者にどのような弊害をもたらすのでしょうか?

身体拘束がもたらす三つの弊害

身体拘束は、高齢者の尊厳を害するだけでなく、以下の弊害ももたらすといわれています。

身体的弊害

身体拘束は以下のような身体的弊害をもたらします。

- 外的弊害:関節拘縮、筋力低下、四肢の廃用症候群といった身体機能の低下や圧迫部位の褥瘡の発生等

- 内的弊害:食欲の低下、心肺機能や感染症への抵抗力の低下等

- 重大事故発生の危険性:拘束から逃れるために転倒や転落事故、窒息等

精神的弊害

身体拘束は精神的においても大きな弊害をもたらします。

- 尊厳の侵害:本人は縛られる理由も分からず、人間としての尊厳が侵害される

- 精神的苦痛・認知症の進行:不安、怒り、屈辱、あきらめ等の精神的苦痛、認知症の進行やせん妄の頻発

- 家族が受ける精神的苦痛:拘束されている本人の姿を見た家族に与える精神的苦痛、混乱、罪悪感や後悔

社会的弊害

身体拘束は社会的にも悪影響を及ぼします。

- 職員の士気低下:看護・介護職員自身の士気の低下を招く

- 社会的信用の低下:施設・事業所に対する社会的な不信、偏見を引き起こす

- 経済的影響:本人の心身機能の低下により更なる医療的処置を生じさせ、経済的にも影響を及ぼす

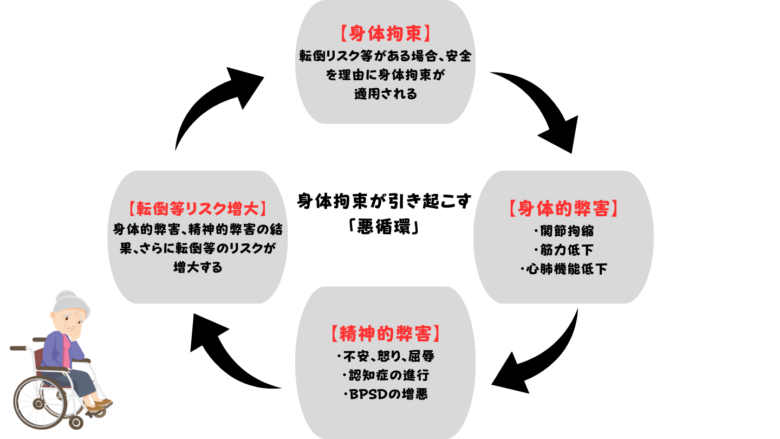

身体拘束が更なる身体拘束を生む「悪循環」

身体拘束は以下のようなプロセスによって、更なる身体拘束を生む「悪循環」に陥るおそれがあります。

本人の安全を考えて行った身体拘束によって、かえって安全を脅かすことにもなるのですね。

【緊急やむを得ない場合の三つの要件】

身体拘束は、どんな状況であっても認められないのでしょうか?

身体拘束は、本人の尊厳を害すだけでなく、その家族や介護サービスを提供する職員にも多くの弊害をもたらします。

そのため、身体拘束を行わないためのケアを模索し続ける必要があります。

一方で運営基準では、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合においては、適正な手続きを経たうえでの身体拘束が認められています。

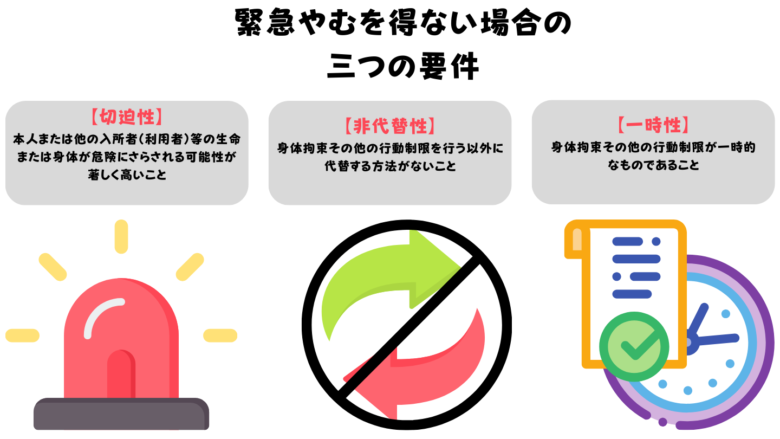

「緊急やむを得ない場合」に身体拘束を行う場合、以下の三つの要件をすべて満たすことが必要です。

切迫性

切迫性とは、「本人または他の入所者(利用者)等の生命または身体が危険にさらされる可能性が著しく高いこと」をいいます。

「切迫性」を判断する際には、身体拘束が本人の日常生活に与える悪影響を考慮し、それでも身体拘束が必要とされるほど、本人等の生命や身体が危険にさらされる可能性があることを確認する必要があります。

- 身体拘束をしない場合、本人等の生命または身体がどのような危険にさらされるのか

- それはどのような情報から確認できるのか

- 他の関係機関や医療職はどのような見解を持っているのか

非代替性

非代替性とは、「身体拘束その他の行動制限を行う以外に代替する方法がないこと」をいいます。

「非代替性」の判断を行う際には、身体拘束の必要性を検討する前に、身体拘束を避けて介護を行うすべての代替方法を検討することが求められます。

そのうえで、本人等の生命または身体を保護する観点から、他に代替手法が存在しないことを組織で確認する必要があります。

拘束の方法自体も、本人の状態像等に応じて最も制限の少ない方法により行わなければなりません。

専門的な知識を持たない家族が介護を担うことが多い在宅においては、家族でも可能な代替方法に関しての提案及び助言が重要となります。

また、家族による介護の限界にも留意し、状況に応じて介護サービスの追加等について提案及び助言も必要です。

- 身体拘束を行わずに介護するすべての方法の可能性を洗い出すことができているか

- 代替方法の洗い出しにあたり、複数の職員や多職種での検討を行ったか

- 代替方法を実際行ってみた結果について十分に検討できているか

- 代替方法の洗い出しにあたり相談できる外部有識者・外部機関はないか

一時性

「身体拘束その他の行動制限が一時的なものであること」

「一時性」の判断を行う際には、本人の状態像に応じて必要な最短の拘束時間を想定することが求められます。

- 本人の状態像等に応じて必要とされる最も短い拘束時間を想定したか。それは何月何日の何時から何月何日の何時までなのか。また、1日のうちの何時から何時までなのか。

- その判断にあたり、本人・家族・本人に関わっている関係者・関係機関で検討したか

【令和6年度介護報酬改定】身体的拘束等の適正化の推進

令和6年度介護報酬では、不当な身体拘束をなくすために、以下の見直しが行われました。

身体的拘束等の適正化の推進①

訪問系サービス、通所系サービス、福祉用具貸与、特定福祉用具販売、居宅介護支援の運営基準に以下の規定が追加されました。

身体拘束等の原則禁止

指定訪問介護の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為(身体的拘束等) を行ってはならない。

緊急やむを得ない理由の記録

身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。

解釈通知には、当該記録を2年間

保存するよう規定されています。

身体的拘束等の適正化の推進②

短期入所系サービス、多機能系サービスを対象に身体拘束廃止未実施減算が追加されました。

所定単位数の100分の1に相当する単位数を減算

身体拘束廃止未実施減算は、運営基準に規定されている以下の措置が講じられていない場合に算定されます。

緊急やむを得ない理由の記録

身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。

委員会の開催

身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を三月に一回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。

指針の整備

身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。

研修の実施

介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。

【記録書あり】緊急やむを得ない理由の記録のポイント

緊急やむを得ない理由によって身体拘束を行う場合、どのように記録をすればよいでしょうか?

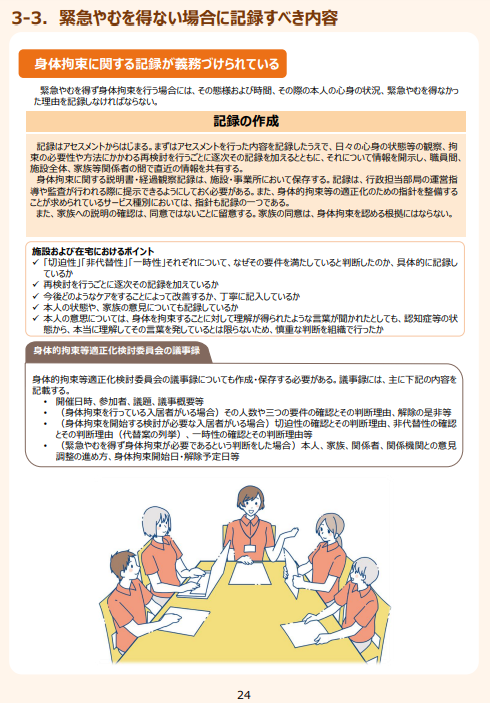

前述のとおり、緊急やむを得ず身体拘束を行う場合には、

- 態様(状態、様子)

- 時間

- 利用者の心身の状況

- 緊急やむを得ない理由

を記録しなければなりません。

「介護施設・事業所等で働く方々への身体拘束廃止・防止の手引き」に示されている、緊急やむを得ない場合に記載すべき内容のポイントを整理してお伝えします。

- 緊急やむを得ない場合の三つの要件(切迫性、非代替性、一時性)について、なぜその要件を満たしていると判断したのか、具体的に記録する

- 日々の心身の状態等の観察、拘束の必要性や方法に関わる再検討を行うごとに記録を加える

- 今後どのようなケアをすることによって改善するか、丁寧に記入する

- 本人の状態や家族の意見についても記録する。※家族の同意は、身体拘束の根拠とはならない。

- 記録は運営指導等が行われる際に提示できるようにしておく

また、短期入所系サービス及び多機能系サービスに関しては、「身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会」(身体的拘束等適正化検討委員会)を開催するとともに、その議事録についても作成・保存する必要があります。

- 開催日時、参加者、議題、議事概要等

- (身体拘束を行っている入居者がいる場合)その人数や三つの要件の確認とその判断理由、解除の是非等

- (身体拘束を開始する検討が必要な入居者がいる場合)切迫性の確認とその判断理由、非代替性の確認とその判断理由(代替案の列挙)、一時性の確認とその判断理由等

- (緊急やむを得ず身体拘束が必要であるという判断をした場合)本人、家族、関係者、関係機関との意見調整の進め方、身体拘束開始日・解除予定日等

緊急やむを得ない場合における利用者及び家族への説明書と記録書は以下からダウンロード可能です。

緊急やむを得ない身体的拘束に関する説明書/緊急やむを得ない身体拘束に関する利用者の日々の態様記録 ダウンロード

【まとめ】身体拘束廃止のためにチーム全体で真摯に向き合おう

今回の記事では、身体拘束適正化への取り組みと緊急やむを得ない場合における記録のポイントについて解説しました。

身体拘束の開始を検討する際には、「切迫性」「非代替性」「一時性」の三つの要件を確認し、その判断理由を明確にしなければなりません。

その際には、利用者本人とその家族の思いを理解しながら、慎重に進めていくことが重要です。

特に本人に認知症がある場合、自らの気持ちを表現することが難しい状況が多くあります。

そのため「身体拘束を行うことで本人は何を思うだろうか」と、本人の立場に立って考えることが求められます。

また、家族が身体拘束を行っている場合には、家族にとってそうせざるを得なかった背景が存在します。

その背景も汲み取ったうえで、身体拘束をせずに過ごせる方法を一緒に考えていく必要があります。

この記事を読まれているケアマネさんや介護事業所の皆さんも、身体拘束を行わざるを得ないケースで悩まれている方も多いのではないでしょうか。

特にケアマネジャーは一人でケースを抱えがちですよね。

身体拘束の適正化は、一人の専門職が解決する課題ではなく、チーム全体で意見を交わしながら解決を図っていくものです。

今回の記事を通じて本人、家族が身体拘束から開放されるための最善策が見つかることを願っています。

私もチームで話し合いを重ねて、身体拘束のないケアを実現していきます。

当サイトで紹介している各種テンプレートは、以下の記事にてセット販売しています。

コメント