こんにちは。居宅介護支援事業所で一人ケアマネをしているヒトケアです。

はじめての方は、「ヒトケアの仕事術」活用ガイドをご覧ください。

ケアマネになってから、覚えることが多すぎて頭が追いつきません。

ケアマネジャーは、介護保険サービスだけでなく、医療・福祉・行政などの周辺制度やインフォーマルサービスまで理解し、利用者に最適な支援を提案・説明する必要があります。

しかし現実には、日々のモニタリング・書類作成・連絡調整に追われ、

「情報収集や制度の整理に時間が取れない」

とお困り方も多いのではないでしょうか。

そこで今回は、現役ケアマネジャーでNPO法人タダカヨのメンバーでもあるたんくすさんが、ご自身の実務経験と学びをもとに作成された「介護サービス情報」資料集をご紹介します。

この資料集では、介護保険サービスから加算要件、インフォーマル支援、金銭管理、福祉用具、在宅医療まで、ケアマネ業務に必要な情報をテーマ別に整理されています。

現場でそのまま使える内容がまとめられています。

本記事内の各スライドの画像をクリックすると、「介護サービス情報」のページに移動し、資料の閲覧やダウンロードが可能です。

「介護サービス情報」を運営されている、たんくすさんからコメントをいただきました。

日々の業務、X(旧Twitter)で多くの専門家からも助言をいただき、皆で創り上げた資料です。

無償で公開しています。目的は、ケアマネジャーの複雑な知見を皆で再勉強すること、新人ケアマネジャーの離職者を一人でも減らすこと、先輩から新人さんへ教える際にイラストや言語化した情報で分かりやすく誤認なく漏れなく伝えたいこと。

そして可視化された情報でそして複雑な制度改正を本人・ご家族に分かりやすく伝えることです。

これまで所属先の管理者や先輩方、サービス事業所の方から、懇切丁寧に教えてくださった知見を、この資料を通して恩返ししたいという思いもあります。

新人からベテランまで、すべてのケアマネジャーが活用できる資料集をぜひご活用ください。

1.ケアマネジャー向け資料

1-1.ケアマネ業務・実務の理解

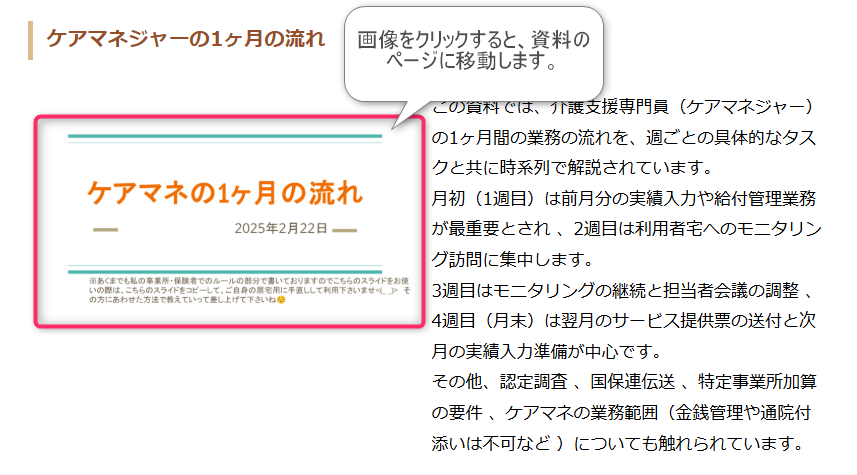

ケアマネジャーの1ヶ月の流れ

この資料では、介護支援専門員(ケアマネジャー)の1ヶ月間の業務の流れを、週ごとの具体的なタスクと共に時系列で解説されています。

月初(1週目)は前月分の実績入力や給付管理業務が最重要とされ 、2週目は利用者宅へのモニタリング訪問に集中します。

3週目はモニタリングの継続と担当者会議の調整 、4週目(月末)は翌月のサービス提供票の送付と次月の実績入力準備が中心です。

その他、認定調査 、国保連伝送 、特定事業所加算の要件 、ケアマネの業務範囲(金銭管理や通院付添いは不可など )についても触れられています。

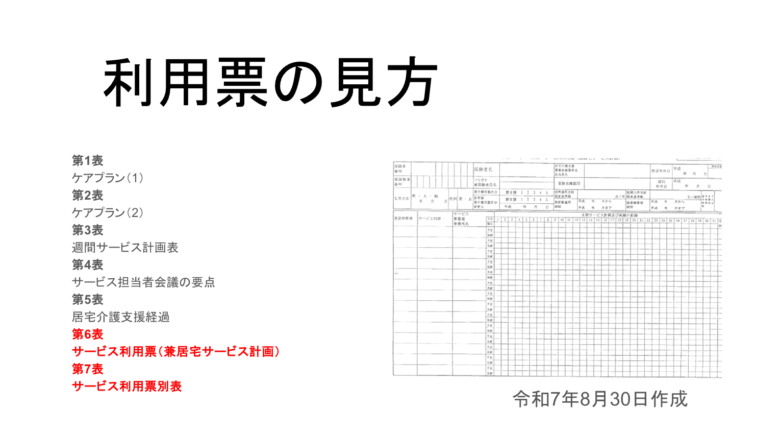

利用票の見方

この資料は、介護保険の「利用票(別表)」の見方や関連ルールを解説した資料です。

利用者向け「利用票」と事業所向け「提供票」の違い、単位数・地域単価・本人負担額の計算方法が記載されています。

また、ショートステイの利用日数制限等の具体的ルールや、各種加算・減算の仕組み、それらが支給限度額に含まれるかの区分も説明されており、ケアマネジャーの実務マニュアルとして活用できます。

暫定ケアプランとは

この資料は、介護認定の結果が出る前に緊急でサービスが必要な場合に作成する「暫定ケアプラン」を解説したものです。

見込みの介護度で作成されるため、結果が想定より低かった場合(例:要介護予想が非該当になった場合等)、利用者が費用を全額自己負担するリスクがある点が強調されています。

また、暫定プランの作成手順や、認定結果判明後に本プランへ移行・修正する際の手続きについても説明されています。

実績入力の基本

この資料は、ケアマネジャーが行う「実績入力」業務の内容と重要性を解説したものです。

介護報酬請求に必要な給付管理の流れを中心に、サービス提供票の作成から実績入力、国保連への提出までの手順を説明しています。

入力ミスによる返戻のリスクや加算漏れ、支給限度額超過時の対応など、注意点や責任の重さを強調しています。

また、効率化の工夫や将来的に導入予定のケアプランデータ連携システムによる業務改善の期待にも触れ、紙業務から電子化への移行が重要であると示しています。

TAISコード入力方法

この資料は、福祉用具の管理コードである「TAISコード」を効率的に入力する方法を紹介したものです。

音声入力や辞書登録の活用により、長いコードや繰り返し入力を簡略化する工夫が示されています。

また、TAISコードが記載されていない場合の対応として、事業所への問い合わせや公式サイトでの検索方法(Ctrl+F活用)を説明し、さらGoogleレンズとクリップボード管理ソフトを併用したOCR入力が最も確実で迅速な方法として推奨されています。

介護保険被保険者証のデータ保管

この資料は、介護保険被保険者証などのデータを効率的かつ安全に保管する方法を解説したものです。

画像よりも軽く鮮明なPDF形式での保存を推奨し、FAX送信時にも黒くつぶれない利点を紹介しています。

Googleドライブ、OneDrive、Dropboxの活用例を挙げ、スマホとPCの同期や利用者名フォルダでの管理方法を説明。

さらにフォルダ名にアルファベットを付けて整理効率を高める工夫や、リネーム作業の課題にも触れています。

最終的に、業務をデジタル化して定時退社を目指す姿勢を提案しています。

1-2.介護サービスの種類・特徴

デイサービスについて

この資料は、デイサービスの種類や選び方、利用時の注意点をわかりやすく解説したものです。

要支援・要介護の区分ごとの利用条件や、一日の流れ、地域密着型・認知症対応型など各種デイの特徴を説明しています。

また、大規模型通所介護の給付管理の注意点や、通所リハビリとの併用要件にも触れています。

さらに、利用者本人の意向を尊重する重要性を強調し、事業所選びのチェックポイントを細かく提示。

ケアマネジャーと家族が協力して最適な事業所を選ぶ姿勢を促しています

通所介護の加算内容

この資料は、通所介護における「加算」の種類や仕組みをわかりやすくまとめた解説書です。

入浴介助加算や個別機能訓練加算など、事業所の努力によって取得できる加算と、処遇改善加算など給付管理外で算定される加算の違いを説明しています。

また、大規模通所介護と地域密着型の報酬単位の違いや、その背景にある運営コスト・個別ケア・地域貢献の要素にも触れています。

さらに、加算適用時にはケアプランへの明記が必要で、突然の加算追加はケアマネに混乱を招くため注意が求められると強調しています。

福祉用具貸与事業所の選び方

この資料は、福祉用具貸与事業所を選ぶ際に重視すべきポイントを解説したものです。

価格の安さよりも、利用者の状態変化に柔軟に対応し、丁寧な説明と提案ができる事業所の重要性を強調しています。

商品知識や対応力、トラブル時の迅速な対応、信頼できる相談体制が理想とされています。

複数事業所の併用は情報共有や緊急対応が複雑になるデメリットがあり、一貫したサポートを受けにくくなる点にも注意が促されています。

最終的に、価格よりも安心感と信頼を重視して選ぶ姿勢が推奨されています。

ショートステイとお泊りサービス

この資料は、ショートステイ(短期入所)やレスパイト入院など、「お泊まりサービス」の仕組みと種類をわかりやすくまとめたものです。

介護保険で利用できる生活・療養ショートステイ、老健での短期入所、医療保険でのレスパイト入院の違いを解説し、利用日数・料金・申請手続きの注意点を説明しています。

ユニット型や多床室など部屋の種類による特徴、介護度ごとの利用可能日数、減免制度の活用方法にも触れ、在宅介護の継続と家族の負担軽減を目的とした短期利用の重要性を強調しています。

介護タクシーについて

この資料は、介護タクシーの仕組みと利用方法を詳しく解説したものです。要介護者や身体の不自由な人が対象で、運転だけでなく乗降や移動の介助を行う点が特徴とされています。

介護保険適用の「通院等乗降介助」と保険外利用の違いを明示し、利用目的やケアプランの必要性を説明しています。

さらに、料金体系やタクシーチケット制度、福祉タクシーとの違いにも触れ、事業者選びでは料金の透明性と運転手の介助技術・人柄を重視すべきとまとめています。

1-3.医療・リハビリ関連

訪問リハビリと訪問看護の違い

この資料は、「訪問リハビリ」と「訪問看護からのリハビリ」の制度や特徴の違いを整理した解説です。

両者とも専門職が自宅で機能回復訓練を行いますが、運営主体と目的に差があります。

訪問リハは病院や老健が実施し、短期的な機能回復を目的とした「卒業」を前提にした支援が中心。

一方、訪問看護からのリハは長期的な在宅支援や重症者・ターミナル期のケアに対応します。

利用回数・時間には制限があり、近年は軽度者への長期利用の見直しも進んでいます。

ケアマネは医療的ニーズや期間を踏まえて最適なサービスを選ぶことが求められます

口腔ケアとお口の健康

この資料は、通院が難しい高齢者や介護利用者に向けて、口腔トラブルへの対応方法を説明したものです。

入れ歯の不具合やむせ、誤嚥などの悩みに対し、訪問歯科や言語聴覚士(ST)による訪問リハビリを活用する方法を紹介しています。

訪問歯科では医療保険が適用され、ポータブル機器を用いた治療が可能で、交通費や出張費の扱いにも注意が必要とされています。

嚥下訓練や食事形態の工夫、口腔ケアの継続により、食べる楽しみを支え、健康維持に繋げる重要性を強調しています。

お薬について

この資料は、高齢者や在宅療養者がお薬を安全かつ確実に服用するための工夫と注意点をまとめたものです。

複数の医療機関を受診する際はお薬手帳の提示が重要で、重複投与や飲み合わせの確認を徹底すべきとしています。

一包化の費用目安や、飲み忘れ対策として薬カレンダーや服薬支援機器の活用例を紹介。

また、服薬拒否の心理的背景や水以外の飲み物での服用リスク、服薬時間の意味、自己判断での中止・粉砕の危険性も詳しく解説しています。

最終的に、医師・薬剤師と連携して無理なく服薬を継続することの大切さを強調しています。

居宅療養管理指導(薬局)

この資料は、薬局による「居宅療養管理指導(薬剤師の訪問支援)」について解説したものです。外出が難しい人や薬の管理に不安がある人に対し、薬剤師が自宅を訪問して服薬支援や管理を行う制度を紹介しています。介護保険・医療保険いずれでも利用でき、ケアマネを通じた契約とケアプランへの記載が必要です。

介護士ができる服薬介助の範囲や禁止事項を明示し、処方箋の原本提出の重要性にも言及しています。

また、配達のみの利用やケアボットなどの新しい支援機器も紹介し、服薬拒否の心理的背景や医師と連携した対応の重要性を強調しています。

訪問診療と往診の違い

この資料は、「訪問診療」と「往診」という在宅医療の2つの形態の違いを整理して解説したものです。

訪問診療は計画的かつ定期的に行われ、病状の安定や健康管理を目的とする一方、往診は突発的な体調不良時などに臨時で対応する緊急的な医療行為とされています。

両者の違いを「タイミング」と「目的」で明確に示し、混同しやすい実務上の使い分けや費用面、高額療養費制度の利用方法についても説明しています。

また、訪問診療と訪問看護を併用することで多職種連携による質の高い在宅療養が可能になると述べ、両者が在宅医療を支える重要な両輪であるとまとめています。

1-4.制度・お金・権利関連

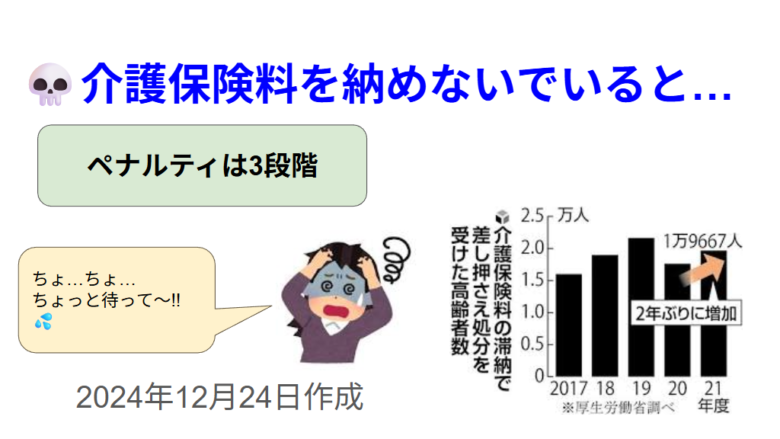

介護保険料を納めないとどうなる?

この資料は、介護保険料を滞納した場合に発生するペナルティとその影響を段階的に説明したものです。

滞納から1年を超えると一時的にサービス費用を全額自己負担し、申請後に払い戻しを受ける必要が生じ、1年6か月を過ぎると給付金が差し止められる可能性があります。

さらに2年以上経過すると、自己負担割合が最大4割に引き上げられ、高額介護サービス費などの給付も受けられなくなります。

京都市や横浜市の公式情報を引用し、延滞金や差押えのリスクも明示。

保険料の納付を怠ると必要な介護が受けにくくなる危険性を強く警告しています。

年金が少ない方の施設入所

この資料は、年金収入が少なく貯金もほとんどない高齢者が入所できる施設の選択肢を比較・解説したものです。

特別養護老人ホーム(特養)多床室、サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)、グループホームなどを費用面や入居条件で比較し、生活保護を活用するケースも紹介しています。

特養は要介護3以上から申込み可能で、入居には健康診断書と面談が必要と説明。

サ高住やグループホームは費用や敷金がかかる場合があり、生活保護申請との兼ね合いにも注意が求められます。

また、自治体の措置により入所が決まる「養護老人ホーム」という選択肢にも触れ、単に費用の安さではなく、本人の状況に応じた適切な施設選びの重要性を強調しています。

高額介護サービス費制度

この資料は、「高額介護サービス費」と「高額介護合算療養費」など、介護・医療にかかる自己負担を軽減する制度を体系的にまとめたものです。月の自己負担が一定額を超えた場合に払い戻しを受けられる仕組みを説明し、所得区分ごとの上限額や申請の流れを具体的に解説しています。

また、介護保険負担割合の変更条件や収入減少時の救済措置、傷病手当・生命保険・確定申告の活用方法にも触れています。

特に医療と介護を合算して限度額を超えた場合の支給手続きや、必要書類の郵送・申請先の詳細まで記載し、実務に役立つ内容となっています。

保険料の未納があると制度が適用されない点にも注意を促しています。

成年後見制度

この資料は、成年後見制度の仕組みや利用方法を詳しく解説した講座資料であり、制度改正の最新動向も含めた実践的な内容です。

民法改正により、本人の意思をより尊重し、必要な権限だけを付与する方向で見直しが進んでいることを紹介しています。

後見人・保佐人・補助人の違いや選任手続き、申立から就任までの流れ、費用目安、緊急事務管理の法的根拠などを丁寧に解説。

さらに、家庭裁判所の対応、法テラスの活用方法、後見人の報酬決定や死後事務の処理まで、現場で想定される質問44項目に専門家が実例を交えて回答しています。

ケアマネジャーや福祉職が制度を正しく理解し、実務で活かすための高度な実践資料です。

若年認知症の制度と支援

この資料は、若年性認知症の本人や家族が利用できる制度・支援サービスをライフステージ別に整理して紹介した実用的なまとめです。

診断初期には自立支援医療や精神障害者保健福祉手帳などの制度、休職・退職期には傷病手当金や雇用保険給付、さらに運転免許返納の手続きや相談窓口を解説しています。

症状進行後は介護保険や障害福祉サービス、障害年金・高額療養費・税控除など経済的支援策を詳述。加えて家族向けには介護休業制度や成年後見・家族信託の活用も紹介しています。

全体を通じ、京都府の窓口や公式サイトへのリンクを多く掲載し、早期相談と制度の併用による生活安定の重要性を強調しています。

2.利用者・家族様向け資料

2-1.介護保険の基礎知識・制度理解

介護保険のしくみ

この資料は、介護保険制度のおおまかな流れと関係者の役割を分かりやすく整理した入門的な説明資料です。

受けられるサービスの種類や、要介護認定を受けてからケアプランが作られ、サービス提供が始まる一連の流れを図解しており、利用者・家族・ケアマネジャー・事業所のそれぞれが果たすべき基本的な役割と注意点も示しています。

制度のしくみを理解することで、実際の手続きや関わりがスムーズになることを目的としています。

ケアマネジャーの役割

この資料は、ケアマネジャー(介護支援専門員)の具体的な役割と業務範囲を、利用者や家族の視点からわかりやすく解説したものです。

ケアプラン作成やサービス調整、担当者会議の開催、給付管理などの実務を紹介し、月1回のモニタリング訪問の重要性を強調しています。

また、病院や事業所との連絡調整、要介護認定の更新代行、施設入所支援などの「見えにくい業務」にも触れています。

さらに、ケアマネは身元引受人や後見人ではなく、医療行為や契約代理など法的責任を負わない立場である点を明確に示し、利用者との適切な関係づくりの理解を促す内容となっています。

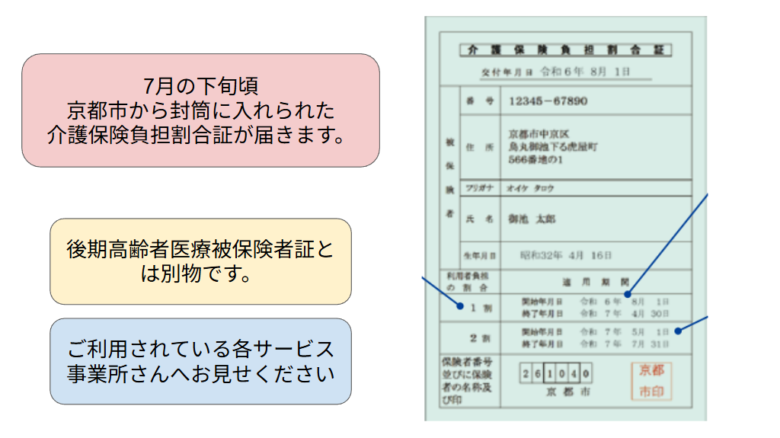

介護保険負担割合証

この資料は、「介護保険負担割合証」の目的と取扱い方法を簡潔に説明した案内です。

7月下旬頃に京都市から郵送される書類で、後期高齢者医療被保険者証とは別のものであることを明示しています。

サービス利用時には、被保険者証とあわせて事業所に提示する必要があり、ケアマネジャーが代わりに提出するものではないと明確に注意しています。

また、厚生労働省老健局の通知(Vol.445)を引用し、提示義務が法令に基づくものであることを説明。

利用者自身が管理・提示する重要性を強調しています。

要介護度が上がるとどうなる?

この資料は、「要介護度が上がるとどうなるのか」をわかりやすく解説したものです。

要支援から要介護に変わると、担当ケアマネが包括支援センターから居宅介護支援事業所に交替し、訪問頻度も3か月に1回から毎月に増えることを説明しています。

介護度が上がることで、利用できるサービスの種類や給付限度額、レンタルできる福祉用具が増える一方、自己負担額も上がる点を具体的に示しています。

特に要介護2以上で福祉用具の選択肢が広がり、要介護3からは特養入所申込みが可能になるなどの実務的変化を詳細に紹介。

さらに、認定手続きの流れや区分変更の注意点、高額介護サービス費制度の活用なども補足し、介護度上昇による生活・経済面の影響を総合的に理解できる構成となっています。

区分変更申請

この資料は、「介護の区分変更申請」について、手続きの流れや注意点をまとめた実務解説です。要支援・要介護区分を見直すことで、サービス量や内容が拡大し、特養・介護医療院への入所資格が得られる利点を紹介しています。

一方で、申請しても必ず介護度が上がるとは限らず、逆に下がる場合もある点を注意喚起。変更のタイミングや必要書類、認定調査から審査会・結果通知までの一連の手順を丁寧に説明しています。

さらに、審査の遅延や主治医意見書の重要性、申請期間中の一時的な請求停止にも触れ、制度を正しく理解した上で慎重に申請することの重要性を強調しています。

軽度者が使える介護サービス

この資料は、「軽度者申請」によって要支援・要介護1の人でも例外的に福祉用具(介護ベッドなど)を借りられる仕組みを解説したものです。

原則として軽度者は歩行器・杖・手すり・スロープのみ貸与対象ですが、医師の同意と必要性が認められれば申請で利用可能になります。

手続きは医師の意見書取得、担当者会議開催、給付事務センターへの申請、確認書受領という流れで行われます。自費レンタルの限界や事業所の負担、利用者とのトラブル事例にも触れ、適正な手続きによる給付利用を推奨。

特殊寝台の定義や布団での生活の利点、エアマット単独貸与の可否も詳しく解説しています。

利用限度額を超えたとき

この資料は、介護保険サービスの「支給限度額超過」時の対応方法を具体的に解説したものです。介護度ごとに設定された単位上限を超えた場合、超過分は自己負担となるため、どの事業所で実費処理するかを慎重に調整する必要があると説明しています。

京都市が「5級地」に区分されていることを踏まえ、地域区分ごとの人件費割合と掛け率を提示し、福祉用具貸与事業所が優先的に超過分を処理する理由を解説。

さらに、実際の計算例を示し、複数事業所間での超過単位の按分や、月途中の区分変更時の限度額の扱いにも言及しています。

利用者の金銭的負担を最小限に抑えるための実務的な調整手順を具体的に示した内容です。

介護休業制度

この資料は、仕事を続けながら家族の介護を行うために利用できる「介護休暇」「介護休業」などの制度を、育児・介護休業法に基づいて解説したものです。

介護休暇は年5日(対象家族2人以上で10日)まで取得可能で短期支援に、介護休業は通算93日まで分割取得でき長期支援に適しています。

賃金は原則無給ですが、介護休業では要件を満たせば雇用保険から67%の給付金が支給されます。残業・深夜業免除や短時間勤務などの柔軟な働き方支援も明記され、ハラスメント防止や転勤配慮の義務も説明。

さらに2025年4月・10月施行の法改正により、テレワーク義務化や周知・意向確認の強化が盛り込まれることを紹介しています。

2-2.介護サービス利用の流れ・契約関係

介護サービス利用までの流れ

この資料は、介護保険サービスを利用開始するまでの一連の流れを、初めて申請する人にも理解しやすい形でまとめた案内書です。

申請から認定、ケアマネジャー選定、サービス開始までを5段階で説明し、各ステップで必要な書類や手続き、関係機関(地域包括支援センター・市役所・医療機関など)の役割を明確にしています。

認定調査時の家族の立ち会いや主治医意見書の重要性にも触れ、結果通知や不服申し立ての方法も解説。

さらに、京都市の具体的手続きページやデジタルパンフレットへのリンクを掲載し、地域情報と実務をつなぐ内容となっています。

介護制度の入り口として実用性の高いガイドです。

居宅介護支援事業所との契約

この資料は、居宅介護支援事業所と利用者との契約内容や、ケアマネジャーの業務範囲を具体的に説明した実務ガイドです。

ケアマネは介護保険の専門職であり、直接的な介護や医療行為、契約代行は行えないことを明確にしています。

契約時の注意点として、緊急時の連絡体制・鍵管理・入院時対応などを事前に家族と確認する重要性を強調。救急搬送や医療同意に関する限界も示し、家族や後見人の責任範囲を説明しています。また、介護放棄が虐待や刑事責任に問われる可能性にも触れ、家族が主体的に支援へ関わる姿勢を促しています。

遠方家族との連携方法や、自費契約を活用した支援体制の工夫など、実務現場での具体的対応策も紹介しています。

契約前に確認しておくこと

この資料は、居宅介護支援事業所との契約時に家族へあらかじめ説明しておくべき重要事項をまとめたものです。

介護保険は本人の必要最低限を支援する制度であり、制度の狭間にある支援や日常的な生活援助は家族の協力が不可欠であることを強調しています。

契約初期に確認すべき内容として、緊急時の対応方針、鍵の管理、独居高齢者の救急搬送時の連絡体制、入院手続きや手術同意の限界を具体的に説明。また、虐待防止の法的義務や扶養責任についても触れ、家族が法的・倫理的責任を理解する必要性を訴えています。

さらに、遠方家族への支援体制構築や事前準備(入院時の持ち物、私費契約など)の工夫を提案し、介護を「家族とケアマネの協働」としてとらえる姿勢を促しています。

転入届を出していないとどうなる?

この資料は、住民票の転入届を出していない場合に起こる介護保険上の不利益を説明したものです。

現住所と住民票の住所が異なると、地域密着型サービス(小規模多機能型居宅介護、グループホーム、夜間対応型訪問介護など)や住宅改修が利用できなくなると警告しています。

介護保険被保険者証に記載された住所地でのみ住宅改修の申請が可能であることを明示し、実際の居住地に住民票を移すことの重要性を強調。

さらに、京都市の公式サイトを引用し、転入手続きの案内や居住実態のある場所への届出義務を紹介しています。

制度理解と正しい住所登録が介護サービス利用の前提であることを丁寧に解説した資料です。

2-3.在宅生活・福祉用具・通所サービス

介護ベッドは購入かレンタルか

この資料は、介護用ベッドを「購入」するか「レンタル」するか迷う利用者や家族向けに、それぞれのメリット・デメリットを比較して解説したものです。

レンタルは本人の身体状況に合ったベッドを専門家が選定し、搬入・組立・メンテナンス・引き上げ費用も不要で、付属品の利用や機種変更が容易である点が強調されています。

一方、要支援・要介護1の軽度者は原則自費対応となるため、医師意見書を添えた「軽度者申請」が推奨されています。

購入は初期費用が高く、電動ベッドでは10万円を超えることも多いと説明。

ベッド本体のみ購入して付属品を借りる方法も紹介されていますが、要件を満たさないとレンタル対象外になる点に注意を促しています。

総じて、身体状況の変化に柔軟に対応できるレンタル利用を推奨する内容です。

デイサービス利用前の注意点

この資料は、デイサービス利用開始前に家族へ伝えておくべき持ち物や連絡方法、注意事項をまとめた実践的なガイドです。

入浴用タオルや内履き、薬、尿取りパッドなどの持参物を明記し、スリッパではなく踵付き上履きを推奨しています。

急な欠席時の連絡先・時間・キャンセル料の確認を契約時に行う重要性を強調し、体調不良や転倒などの緊急時には「家族への連絡を最優先」と説明。

ケアマネは救急車同乗や送迎を行わないことも明確にしています。

さらに、振替利用や臨時利用の扱い、事業所との適切な連携方法を示し、トラブル防止と円滑な利用支援を目的とした内容です。

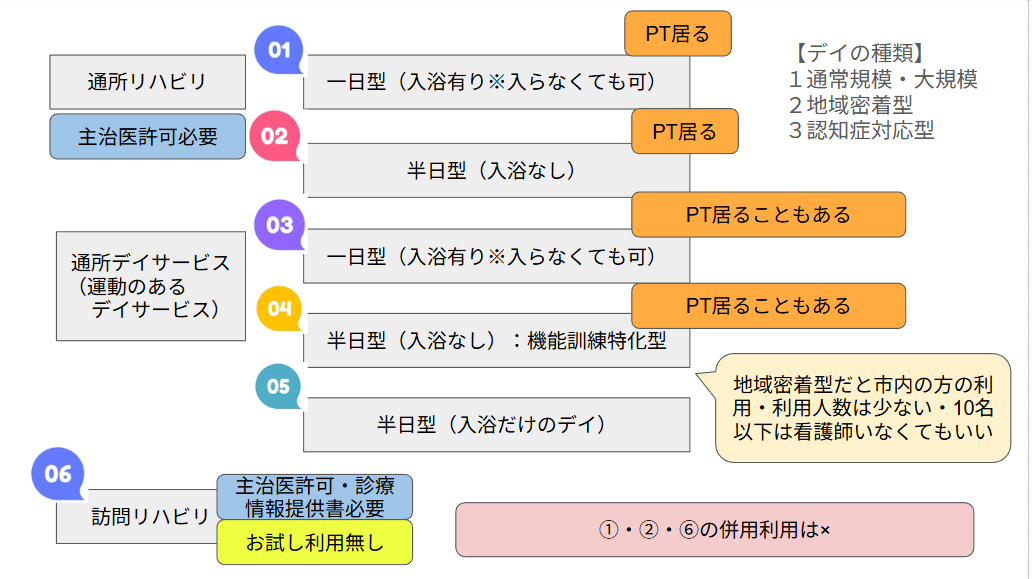

デイサービスとリハビリの違い

この資料は、「デイサービス」や「リハビリ系サービス」の種類と違いを整理した早見表形式の解説資料です。

通所デイサービス(運動型・入浴型)、通所リハビリ、訪問リハビリの区分を比較し、利用条件や主治医許可の有無、理学療法士(PT)の配置状況などをまとめています。

通所デイは半日型と一日型に分かれ、入浴や機能訓練の有無で特徴が異なり、通所リハは医療機関併設で診療情報提供書が必要と説明。

訪問リハは在宅での機能維持・改善を目的とし、主治医の指示が不可欠です。また、地域密着型デイは市内在住者に限定され、利用人数10名以下なら看護師配置が不要といった制度的特徴にも触れています。

デイ・デイケア・機能訓練特化型デイ

この資料は、「デイサービス」「デイケア(通所リハビリ)」「機能訓練特化型デイ」の違いを整理し、利用者が自分に合った施設を選ぶためのポイントを解説したものです。

デイサービスは入浴や交流を中心とした介護目的、デイケアは医師の指示に基づくリハビリ中心の医療目的、機能訓練特化型デイはマシントレーニング重視で短時間・低料金が特徴とされています。

利用目的・時間・雰囲気などの選び方を提示し、送迎エリアや要支援者の受け入れ可否、加算の有無、費用目安(1割負担で約1700円~2000円)を具体的に示しています。

また、地域密着型や認知症対応型など多様な形態を紹介し、主治医の許可やお試し利用の可否など実務上の注意点も補足しています。

デイサービスを嫌がるときの対応

この資料は、「デイサービスに行きたくない本人」と「行かせたい家族」の対立に焦点を当て、双方の心理と解決策を整理した実践的な支援ガイドです。

本人側は「外出が億劫」「他人と関わりたくない」「まだ元気」と感じ、家族側は「元気でいてほしい」「家にこもるのが心配」と思う心情の違いを図示しています。

閉じこもりによる心身機能低下リスクや、デイ利用による交流・運動・生活リズム改善の効果を解説し、ケアマネは「説得者ではなく助言者」として中立的立場で支援することを強調。

利用導入の工夫として、短時間デイからの慣らし、医師の後押し、家族送迎、看板なし車での送迎など具体策を挙げ、無理強いせず自然に通所へつなぐ方法を提示しています。

入浴支援と安全対策

この資料は、「お風呂に入りたい」という希望を叶えるために利用できる介護サービスや環境整備の方法をまとめた実践ガイドです。

デイサービスやデイケアでの入浴支援をはじめ、訪問介護・訪問看護による自宅入浴、住宅改修による浴室環境の改善、訪問入浴サービスまで、4つの選択肢を比較しています。

手すり設置やシャワーチェア・浴槽内椅子などの福祉用具購入・レンタル方法、工事ができない賃貸住宅での対応策も紹介。

さらに、血圧管理による入浴制限の注意点や、主治医・ケアマネへの相談の重要性を示しています。

寝たきりでも入浴できる体制を整え、心身のリフレッシュと生活の質向上を支援する内容です。

排泄用品と選び方

この資料は、排泄用品の選び方や使用時の困りごとを具体的に解説した実践的ガイドです。

おむつのサイズやタイプ選び、尿とりパッドの併用可否、導入時の心理的抵抗への声かけ方法を紹介し、利用者の尊厳を守る支援を重視しています。

さらに、排泄アセスメントの項目を挙げ、医師相談や薬の飲み合わせへの注意を促しています。

リハビリパンツやテープ式おむつの選定基準、着脱のコツ、販売店・助成制度も具体的に記載。

夜間頻尿の原因分析、足上げ・減塩などのセルフケア方法、排泄物によるトイレ詰まり対処法や確定申告での医療費控除手続きまで幅広く網羅しています。

実務で役立つ工夫と安全・衛生管理の視点が融合した内容です。

2-4.医療・受診・緊急時対応

受診の付き添い

この資料は、家族が付き添えない高齢者などの「通院同行」をどう支援するかを具体的に解説した実務ガイドです。

介護保険では自宅内支援が原則で、病院内の付き添いは保険対象外であることを明確に説明しています。そのうえで、福祉タクシーや訪問介護、自費介助、ボランティア・シルバー人材センターなどの組み合わせによる現実的な対応策を紹介。費用目安(自費1時間3500~5000円など)や事前の時間シミュレーションの必要性、ケアマネとの早期打ち合わせの重要性を強調しています。

さらに、訪問診療や薬局配達を活用することで通院負担を減らす方法も提示。制度の限界を踏まえつつ、「家族の協力が最も重要」と結論づけ、支援者と家族の協働を呼びかけています。

急な入院時の対応

この資料は、急な入院時に慌てず適切に対応するための実践的なガイドです。

救急車を呼ぶか迷った際の相談窓口「#7119」の活用法を紹介し、訪問看護が24時間対応している場合の連絡手順も解説しています。

ケアマネジャーは救急車に同乗できないため、独居や遠方家族の場合は事前に対応方針を確認しておく必要があると強調。

入院時の持ち物(保険証・お薬手帳・現金・鍵など)や、手術同意の可否、後見人の限界も説明しています。さらに、身寄りのない人の入院支援ガイドラインやACP(人生会議)へのリンクを掲載し、平時からの準備の重要性を訴えています。

最後に退院連絡の共有や「入院バッグ」常備の必要性を挙げ、災害時にも備える意識を促しています。

死後の手続き

この資料は、死亡後に必要な各種手続きを時系列で整理し、家族が慌てず対応できるようにまとめた実務マニュアルです。

死亡診断書の受け取りから葬儀社連絡、死亡届提出、火葬許可取得、年金・保険・口座凍結などの流れを具体的に説明しています。

特に、葬祭費支給(例:京都市5万円)や未支給年金・葬祭費請求の方法、銀行凍結の注意点、相続放棄や限定承認の考え方など、金銭面の実務知識が丁寧に記載されています。

葬儀後も、保険・公共料金・契約解除、遺言書検認、四十九日法要、相続登記までを一連で説明し、チェックリストや関連リンクを添えて実践的に構成されています。

ケアマネ業務外の内容ながら、利用者家族支援の基礎知識として学ぶ価値が高い資料です。

2-5.施設入所・住まいの選び方

特別養護老人ホームの選び方

この資料は、介護施設の選び方、とくに特別養護老人ホーム(特養)への入所に焦点を当てて解説した内容です。

特養は入居金が不要で費用が比較的安く、終身利用が可能な公的施設である点を特徴としています。原則は要介護3以上が対象ですが、特例により要介護1・2でも入所できる場合があることを説明。待機者が多いため、緊急性や家庭状況を踏まえて複数施設に申し込むことが推奨されています。

申し込み時の必要書類や保証人の有無、成年後見制度の活用方法、費用負担軽減のための各種制度(負担限度額認定証・社会福祉法人減免など)も紹介。最後に、入所後も家族が面会や物品補充などで関わり続ける重要性を強調しています。

民間介護施設の比較

この資料は、特養以外の民間介護施設(有料老人ホーム、サ高住、グループホーム、ケアハウスなど)の特徴や費用、入所条件を比較・解説したものです。

入居一時金や保証人の有無、介護付・住宅型の違い、退去条件、生活保護受給者の扱いなどを整理し、施設区分ごとにケアマネの担当範囲も明示しています。

身元保証会社や成年後見制度の活用方法にも触れ、家族が継続的に関わる重要性を強調しています。F

グループホームの特徴

この資料は、認知症の方を対象とするグループホームの仕組みや費用、入居条件などを具体的に解説したものです。

グループホームは介護保険上は「在宅サービス」に分類され、1ユニット9名以下の小規模・家庭的な施設形態であることを説明しています。

入居には認知症の診断と要支援2以上が必要で、長期入院や医療依存度上昇時は退去となる場合があると記載。

月額費用は12〜21万円程度と幅があり、家賃・食費・光熱費の内訳も具体例で示されています。

高額介護サービス費や家賃助成などの軽減制度も紹介し、経済的支援の選択肢を提示しています。

2-6.家族・介護者の支援制度

親の預貯金管理

この資料は、親の預貯金を子が管理する際に必要な手続きと注意点をまとめたものです。

認知症発症後は本人の意思確認ができず、成年後見制度など法的代理制度の利用が原則とされています。

代理人キャッシュカードは本人が元気なうちに申請が必要で、利用目的や支出記録を明確に残す重要性を強調。

さらに、銀行の代理人制度、成年後見・任意後見制度、家族信託の概要と手続きの流れを図解で説明し、判断能力低下に備えた早期準備の必要性を訴えています。

3.インフォーマル資料

3-1.介護保険外サービスの基本理解

介護保険外で利用できるサービス

この資料は、介護保険の対象外で利用できる民間サービスを紹介したガイドです。

宅配食・訪問理美容・見守り機器・移送サービス・家事代行などの内容を具体的に示し、利用目的を明確にした上で選ぶことの重要性を強調しています。

費用目安(訪問理美容約3500円、自費介助1時間3000〜5000円)や、京都市の「まごころゴミ収集」など自治体支援制度も紹介。

訪問歯科や訪問診療の活用例も挙げ、住み慣れた自宅で安心して暮らすための選択肢を提示しています。

インフォーマルサービスとは

この資料は、介護保険では対応しきれない生活支援を補う「インフォーマルサービス」について解説したものです。

地域住民やボランティア、NPOなどによる非公式支援を紹介し、ケアプランにも位置づける意義を説明しています。

内容は、介護予防センターや老人福祉センターでの活動、ボランティア、保険外サービス、地域支え合い活動、シルバー人材センターの仕事紹介など多岐にわたります。

認知症カフェや無料オンラインレク「タダレク」など具体例も挙げ、地域資源の活用を促しています。

3-2.インフォーマルサービスの具体例

宅配弁当サービス

この資料は、高齢者向け宅配弁当サービスの種類や選び方を解説したものです。

新聞折込広告や居宅支援事業所を通じて営業に来る業者など、申し込み経路ごとの特徴を紹介しています。

食事形態・アレルギー対応・安否確認の有無など確認すべきポイントを示し、配食のふれ愛・まごころ弁当・ライフデリなど主要業者を具体例として挙げています。

入院時の中止連絡や置き配対応などトラブル防止策にも触れ、ケアプラン上での位置づけも説明しています。

宅配弁当の事例

この資料は、高齢者向け宅配弁当サービスの利用手順と選び方を具体的に解説した続編です。

注文から契約までの流れを示し、食形態やアレルギー確認、支払い方法、手渡し・置き配などの受け取り方法の違いを詳しく説明しています。

安否確認を兼ねた毎日配達の利点や、緊急連絡先の共有、入院・ショートステイ時のキャンセル連絡の重要性にも言及。

冷凍弁当やレトルト食の利用方法も紹介し、生活状況に合わせた柔軟な選択を促しています。

高齢者見守りツール

この資料は、高齢者や独居者の安全を見守るためのツールやサービスを体系的に紹介したガイドです。

センサー、カメラ、アプリ、電話、宅配、訪問など多様な見守り手段を分類し、それぞれの特徴や利用場面を解説しています。

徘徊感知機器など介護保険で利用できる機器の対象条件や注意点、Amazon Echo Show・Apple Watch・AirTagなど市販デバイスの活用法も紹介。

京都市の地域支援制度や民間サービスも掲載し、費用・操作性・プライバシー配慮など選定時の注意点をまとめています。

訪問歯科サービス

この資料は、通院が難しい高齢者や障害者を対象にした訪問歯科サービスの概要を解説しています。

歯科医師や歯科衛生士が自宅や施設を訪問し、虫歯治療、入れ歯作製、口腔ケアなどを行う仕組みを説明。

医療・介護保険の併用が可能で、ケアプランへの記載や負担割合証の提示が必要とされています。申込方法、訪問の流れ、使用機器、必要書類を具体的に紹介し、出張料の有無確認など実務的注意点も提示。

医療費控除制度についても補足しています。

訪問理美容サービス

この資料は、外出が困難な高齢者や障害者のために自宅や施設で理美容サービスを受けられる「訪問理美容」について解説しています。

理容師・美容師が道具を持参して訪問し、カットやシャンプー、顔剃りなどを実施する仕組みを説明。介護資格は必須ではなく、保険外サービスである点を明記しています。

料金はカット3000〜4000円、出張費1500〜3000円程度が目安。

利用希望者は直接事業所に問い合わせ、日時や費用を相談します。

ケアマネからの紹介も可能です。

4.まとめ:スライド一覧

今回の記事で紹介しました各スライドは、こちらでまとめられています⏬️

コメント