こんにちは。居宅介護支援事業所で一人ケアマネをしているヒトケアです。

はじめての方は、「ヒトケアの仕事術」活用ガイドをご覧ください。

包括から新規担当の連絡がありましたが、件数が一杯で受けられません。

地域のケアマネさんも不足しています。

ケアマネジャーの人材不足が深刻化しています。

私の地域では地域包括支援センターの相談員から、「要介護の認定が出ている人でも担当してくれる居宅が見つからなくて大変…」との声があり、隣県の居宅介護支援事業所にまで連絡をすることもあるそうです。

かつては介護職からケアマネへの転職が介護業界のキャリアアップとされていましたが、今ではその状況が変わりつつあります。

苦労してケアマネの資格を取得しても、介護職を続けている人が増えています。

なぜこのような状況になったのでしょうか?

それは端的に言えば

“ケアマネの職業としての魅力が失われたから”

だと私は捉えています。

では、なぜケアマネ職の魅力は失われたのでしょうか?

そして、ケアマネが本来の力を発揮して、魅力ある職業にするには何をすべきなのでしょうか?

今回は私が考えるケアマネ不足の深刻化の原因と解決のための具体策をお伝えします。

今回の記事を通じて現場のケアマネが直面する苦労を理解し、行政を含めた介護業界に携わる人達が具体的な行動を起こすきっかけになることを願います。

当サイトで紹介している各種テンプレートは、以下の記事にてセット販売しています。

なぜケアマネ不足は深刻化しているのか?

はじめに、ケアマネ不足の深刻化を招いている以下の4つの原因について解説します。

原因①:過剰なルール(運営基準)と増え続ける不要な書類作成

運営基準とは、介護保険制度に基づいて行われる介護サービスの提供において、介護事業所が遵守すべき基本的なルールです。

利用者への適切なサービス提供と介護サービス事業所の健全な運営のため、運営基準が重要であることは言うまでもありません。

一方で過度に細かく厳格なルール(運営基準)が設けられることで、ケアマネジャーは本来業務において多くの制約を受け、効率性や柔軟性が損なわれているのです。

サービス追加の度に開催が求められるサービス担当者会議などはその典型です。

そして、過剰なルールによって書類作成などの管理業務に時間が費やされることになります。

書類作成などの“作業”に費やされる時間が増えることで、ケアマネとして本来やるべき“支援”の時間や質が低下します。

その結果、

「こんな作業がしたくてケアマネになった訳ではないのに…」

と、徒労感に襲われるのです。

原因②:業務範囲の際限なき拡大

厚生労働省ではケアマネの役割や業務内容を次のように説明しています。

介護支援専門員とは、要介護者や要支援者の人の相談や心身の状況に応じるとともに、サービス(訪問介護、デイサービスなど)を受けられるようにケアプラン(介護サービス等の提供についての計画)の作成や市町村・サービス事業者・施設等との連絡調整を行う者とされています。

引用:厚生労働省:概要(介護支援専門員)

また、要介護者や要支援者の人が自立した日常生活を営むのに必要な援助に関する専門的知識・技術を有するものとして介護支援専門員証の交付を受けた者とされています。

①業務内容

居宅における業務と施設などにおける業務に大きく分けられます。

(1)居宅における業務

要介護者や要支援者の人の相談を受け、ケアプランを作成するとともに、居宅サービス事業者等との連絡調整や、入所を必要とする場合の介護保険施設への紹介などを行います。

ところが、現場ではケアマネの本来の業務範囲を超えた対応を求められる状況が多々あります。

例えば、

- 介護保険以外の行政上の手続き

- 金融機関への付き添い

- 救急車への同乗

- ゴミ屋敷の対応

- 家電製品の購入

- 訪問販売の解約

などが挙げられます。

上記の内容は、ケアマネの役割ではないことから、断ることも可能です。

しかし、身寄りのない高齢者や遠方に家族がいる場合などは、利用者、家族、関係者はケアマネに支援を求めることがあります。

ケアマネは本来の役割ではないことを把握していながらも、利用者が困っている状況を放置することができず、無償で対応している現実が存在します。

こうした状況により、ケアマネの業務範囲が際限なく拡大し、本来の役割以外の対応もせざるを得ない“シャドウワーク”が増えています。

それに伴い、ケアマネの負担感も増大しているのです。

ケアマネの役割や相談できる内容の説明は、イラスト付きパンフレットを活用すると有効です。

ダウンロードは以下からどうぞ。

原因③:介護職からキャリアダウンにつながる報酬の低さ

介護職とケアマネの給与水準の差が縮まっていることも、ケアマネ人材不足の原因として挙げられます。

介護職とケアマネの給与水準の差が縮まった理由として、

- 介護職員処遇改善加算※2009年度~

- 介護職員特定処遇改善加算※2019年度~

- 介護職員等ベースアップ等支援加算※2022年度~

等の介護職のための複数の加算が創設されたことが挙げられます。

上記の加算は居宅介護支援事業所のケアマネは対象外となるため、介護職とケアマネの給与水準の差は縮まりました。

さらに5年以上の実務経験のある介護職がケアマネに転職した場合、前職(介護職)よりも給与が下がる可能性が極めて高いです。

「転職1年目だから仕方がないのでは…」

との意見もあるかもしれませんが、居宅介護支援事業所の介護報酬(居宅介護支援費)の低さを考えると、経験年数を重ねても大幅な給料アップは期待できません。

上記の事情により、本来キャリアップのはずの介護職からケアマネへの転職が、報酬面においてはキャリアダウンとなるリスクがあるのです。

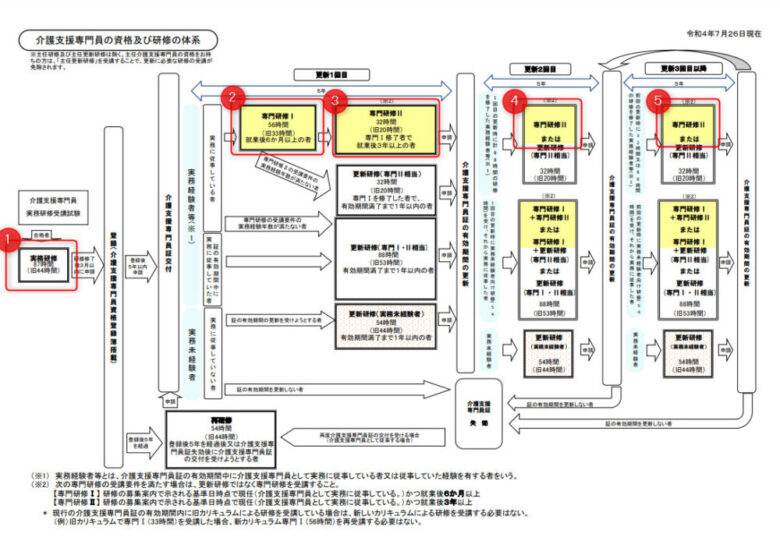

原因④:費用対効果の低い更新研修

現役のケアマネにとって、実務以外で大きな負担となっているのが、資格取得、維持のための法定研修です。

ケアマネは介護支援専門員の資格を取得、維持するために、以下の法定研修を受ける必要があります。

| 研修 | 時間 | 費用 |

|---|---|---|

| 試験合格後 | ||

| ①実務研修 | 87時間 | 52,800円 |

| 更新1回目※5年以内 | ||

| ②専門研修Ⅰ | 56時間 | 34,500円 |

| ③専門研修Ⅱ | 32時間 | 23,800円 |

| 更新2回目以降※5年毎 | ||

| ④⑤専門研修Ⅱ | 32時間 | 23,800円 |

研修制度は、ケアマネの専門性と能力を向上させるために重要な要素です。

しかし、現在の研修制度にはいくつかの問題点が存在します。

例えば、研修の回数の多さや時間の長さによって、ケアマネの日常業務に影響を与えることが挙げられます。

また、研修には高額ともいえる費用がかかるため、ケアマネの経済的な負担が増加します。

最も重要な研修内容についても課題があります。

現場の実務に即した内容や実践的なスキルの向上に焦点を当てた研修が必要とされていますが、中には理論的な内容が主体となる講義、演習も存在します。

以上の理由から、現在の更新研修は、ケアマネの日常業務に与える時間と経済的な負担に見合った内容が提供されていないと言えます。

ケアマネ不足を解消するための具体策

ここまでお伝えしたケアマネ不足の原因を解消するための4つの具体策を提案します。

具体策①:運営基準の緩和

前述のとおり、運営基準が過度に細かく規定されていることで、ケアマネは本来の業務に時間を割くことが難しくなり、さまざまな事務作業や書類作成に多くの時間を費やすことになります。

そのため、現行のルール(運営基準)を見直すことは、ケアマネが本来の業務に専念できるようにするための重要な取り組みとなります。

具体的には、利用者支援の足かせとなっている煩雑なケアマネジメントプロセスを緩和し、柔軟性を持たせることで、ケアマネが利用者のニーズに応じた支援を迅速に実施することができます。

膨大な書類作成も必要最低限に絞り込む必要があります。

それにより、ケアマネの“作業”の時間を減らし、利用者や支援チームと向き合う“支援”の時間を増やすことができるのです。

作業の時間を減らし、支援の時間を増やすことは利用者のためだけでなく、ケアマネ職の魅力を取り戻すためにも極めて重要です。

具体策②:ケアマネの業務範囲の明確化

ケアマネ職の働きやすさを向上させるためには、業務範囲の明確化が重要です。

明確な業務範囲により、ケアマネは本来の役割に集中しやすくなり、負担が軽減されます。

その結果、ケアマネ職の魅力が高まり、新たな人材の獲得や定着につながる可能性があります。

業務範囲を明確化するためには、行政とケアマネージャー自身の取り組みが不可欠です。

行政(国や保険者)はケアマネのシャドウワーク問題に真摯に向き合い、ケアマネが本来行うべきでない業務を明確にすべきです。

ケアマネ自身も自らの役割を把握し、業務範囲外の対応を求められた際には、断る勇気が求められます。

ただし、対応を断る際には代替案を示すことも重要です。

それらの代替案を多く持つことは、ケアマネとしての支援の引き出しを増やすことにつながります。

具体策③:ケアマネの処遇改善

いくらケアマネの仕事にやりがいを感じたとしても、それだけではケアマネ不足の解消には繋がりません。

なぜなら私達は仕事を通じて生活の糧を得ているからです。

介護職である現在よりも大幅に収入が下がり、勤続年数を重ねても収入増が期待できないのであれば、ケアマネへの転職を諦めてしまうのは当然です。

そのため、ケアマネの処遇改善を図ることも人材確保のために欠かせない要素です。

具体策④:より実践的なスキルを身につけるための研修カリキュラムの見直し

最後に更新研修制度に対する提言をします。

ケアマネの研修制度は試験合格後の「実務研修(87時間)」と、実務に就いてからの「専門研修Ⅰ(56時間)」「専門研修Ⅱ(32時間)」をそれぞれ1回受講するだけで十分だと考えます。

上記3つの研修時間の合計は175時間に及びます。

それだけの研修時間と日々の実務を通じた学び、経験があれば、ケアマネとしてのスキルや知識は十分身に付いているはずです。

その後も5年に1回の更新研修を受講したところで、継続的な学びやスキルの向上が得られるか大いに疑問です。

とはいえ、更新研修の制度は今後も継続していくことが予想されます。

ならばより実践的なスキルを身につけるための研修カリキュラムに見直すことを望みます。

具体的には、講義や演習にケアマネ業務におけるICTツールの活用を取り入れるべきです。

「高齢者人口の増加」と「介護の人材不足」。

両方の課題に対して、介護現場の負担を軽減しながら質の高い介護サービス、多職種連携を実現するにはICTツールの活用が不可欠です。

アナログ業務から脱却できずにいる介護業界だからこそ、介護保険制度の要であるケアマネがICTツールの活用方法を理解し介護現場に広げていくことは価値があります。

ケアマネの法定研修でICT活用の講義、演習があれば喜んで参加します!

ケアマネ業務におけるICTツールの活用事例は以下の記事をご覧ください。

まとめ:ケアマネが本来の役割を発揮するための環境整備を

今回はケアマネ不足の深刻化の原因と具体的な対策について解説しました。

| 原因 | 具体策 | |

|---|---|---|

| ① | 過剰なルール(運営基準)と増え続ける不要な書類作成 | 運営基準の緩和 |

| ② | 業務範囲の際限なき拡大 | ケアマネの業務範囲の明確化 |

| ③ | 介護職からキャリアダウンにつながる報酬の低さ | ケアマネの処遇改善 |

| ④ | 費用対効果の低い更新研修 | 更新研修の廃止又は実践的な研修カリキュラムへの見直し |

ケアマネの人材不足を解消するために大切なことは

“ケアマネの職業としての魅力を高める”

ことです。

そのためには、過剰なルール(運営基準)の緩和やケアマネの業務範囲の明確化をすることで、ケアマネとしての支援の時間を増やしていく必要があります。

また、ケアマネの処遇改善も重要な視点です。

ケアマネの報酬の低さが人材不足の一因となっているため、経験豊富な介護職がケアマネに転職することを躊躇してしまうことがあります。

処遇改善によって、ケアマネの仕事に対するモチベーションを高めることができるでしょう。

さらに、更新研修の見直しも不可欠です。

ケアマネ業務におけるICTツールの活用方法を学ぶ研修によって、ケアマネの業務負担を軽減しながら質の高い多職種連携を実現することが期待できます。

これらの具体策を実現することで、ケアマネが本来の役割を十分に発揮でき、ケアマネの職業としての魅力は高まるでしょう。

高齢者人口が増加する中で、ケアマネの役割はますます重要になっています。

ケアマネ不足の深刻化に対して、今回、提言した具体策が一つでも実現することを願っています。

当サイトで販売しているテンプレートの購入方法は、以下の記事で解説しています。

コメント