実績ファイル整理編の記事を追加しました。

こんにちは。居宅介護支援事業所で一人ケアマネをしているヒトケアです。

はじめての方は、「ヒトケアの仕事術」活用ガイドをご覧ください。

紙を減らしたい一心でペーパーレス化したのに、今度はパソコンの中で迷子です…。

ケアプランやアセスメントシート、サービス利用票など、ケアマネが保管する書類は多岐にわたります。

「紙では保管しきれない!」

と、ペーパーレス化に踏み切ったものの、フォルダが整理されておらず必要な書類が見つからない…。

そんな “デジタル迷子” に陥ってしまう方も多いのではないでしょうか?

そこで今回の記事では、パソコンが苦手でも迷わず実践できるフォルダ管理術をわかりやすく解説します。

この記事でわかること

- 1. 利用者別×書類別のシンプルな階層構造と、誰でも守れるファイル名ルール

- 2. クラウドストレージを使い、どこからでも書類にアクセスする方法

- 3. ショートカットキーで深い階層のフォルダやファイルを一瞬で開くコツ

フォルダ管理やペーパーレス化の導入をお考えの方は、ぜひ最後までご覧ください。

当サイトで紹介している各種テンプレートは、以下の記事にてセット販売しています。

1.利用者別にスッキリ!フォルダの階層を作ろう

利用者ごとの書類が多いケアマネ業務では、整理されたフォルダ構造づくりがカギになります。

ここでは、「第1階層~第4階層」のステップで、フォルダの基本構造を解説します。

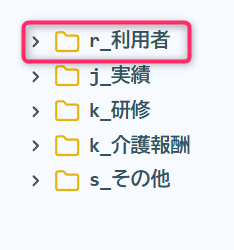

第1階層:全利用者の書類をまとめるフォルダ

パソコン内の書類を整理する際、まず最初に必要なのが「どこに何を入れるか」を決める大きな箱を作ることです。

ケアマネ業務では利用者ごとの書類が中心になるため、最上位のフォルダには、

「r_利用者」

などの名前をつけて、全利用者の書類をまとめる場所を用意しましょう。

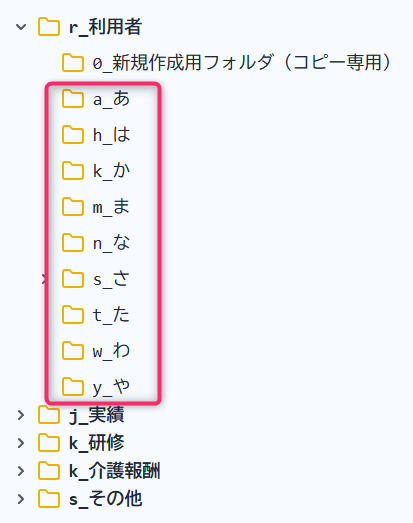

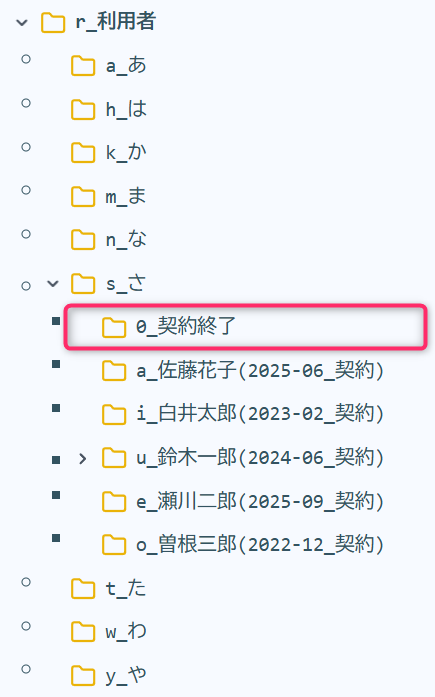

第2階層:「あ・か・さ・た・な」行で分けるフォルダ

第1階層で「r_利用者」フォルダを作ったら、その中をさらにグループに分けて整理していきます。

第2階層では、利用者の苗字を五十音の行(あ・か・さ・た・な…)ごとに分類することで、フォルダ数が多くなっても、探しやすくなります。

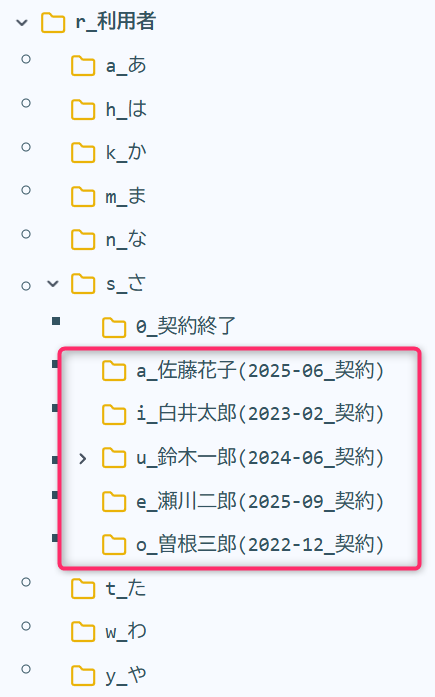

第3階層:利用者ごとのフォルダ

第2階層で五十音ごとにフォルダを分けたら、次に作成するのが、

「利用者ごとのフォルダ」

です。

氏名の横に、

(2025-06_契約)

と付けておくと、契約日もひと目で分かります。

利用者との契約が終了した場合でも、すぐに書類を削除するのではなく、一定期間はデータを保管しておく必要があります。

とはいえ、契約中の利用者と同じフォルダに並べておくと、フォルダ数がどんどん増えてしまい、検索性が下がってしまいます。

そこでおすすめなのが、「あ・か・さ・た・な」行の各フォルダ内に、

「0_契約終了」

というフォルダを用意し、契約終了となった利用者のフォルダをそこへ移動する方法です。

このようにすると、契約終了者の書類だけを一か所にまとめて管理できるため、フォルダ内がスッキリします。

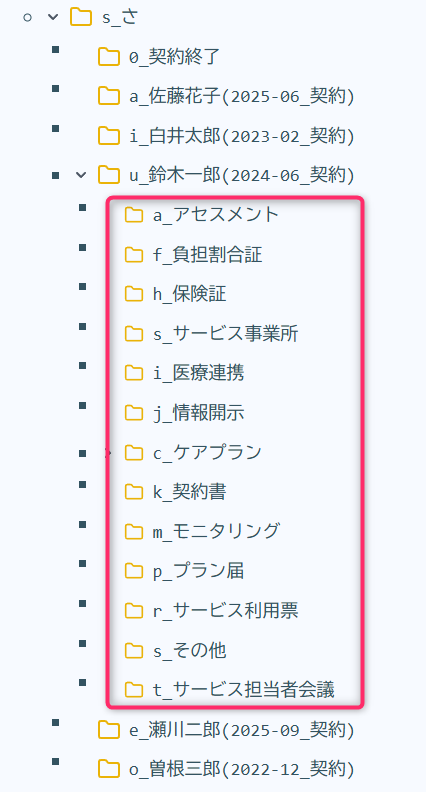

第4階層:書類別フォルダ

第4階層では、各利用者フォルダの中に、

「書類の種類ごとのフォルダ」

を作成します。

ここをきちんと分類しておくことで、必要な書類をすばやく見つけることができ、日々の業務効率が大きく向上します。

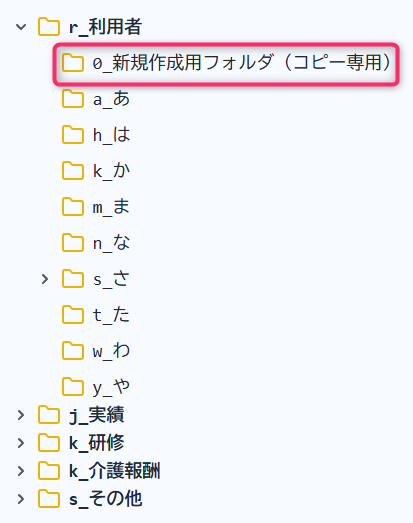

新規担当のたびに、このフォルダを作らなくて良いように、第2階層の中に、

0_新規作成用フォルダ(コピー専用)

のフォルダを作っておくと便利です。

2.年度・月・サービス別で迷わない!実績ファイル整理編

毎月の実績のファイルはどのように管理していますか?

毎月届く実績ファイルも、

「年度 → 月 → サービス別」

と、階層をしっかり分けておくことで迷わず管理できます。

第1階層:全実績をまとめるフォルダ

実績ファイルを整理するとき、まず必要なのは「全体の入口」となる大きなフォルダです。

実績専用のルートフォルダを用意することで、他の書類と混在せずスッキリ管理できます。

たとえば最上位に、

📁j_実績

と名前を付けたフォルダを作成し、ここから年度・月・サービスごとに枝分かれさせていくのが基本の形です。

第2階層:年度別のフォルダ

最上位に「j_実績」フォルダを作ったら、その中をさらに年度ごとに分けて整理します。

📁2023年度_実績

📁2024年度_実績

📁2025年度_実績

といった形で並べることで、どの年度の実績かがひと目で分かり、後から探すときも迷いません。

📁00_テンプレート(複製用)

とは何ですか?

📁00_テンプレート(複製用)は、次の階層(第3階層:月別のフォルダ)を複製するときに使うための雛形です。

毎月同じ構造でフォルダを整えられるので、年度ごとに管理する際もバラつきがなくなります。

第3階層:月別のフォルダ

実績ファイルは月ごとにフォルダを分けることで、後から必要なデータをすぐに探せるようになります。

フォルダ名を、

年-月_実績 (例:2025-08_実績)

形式に統一すると、並び順が安定し、時系列での確認もスムーズに行えます。

毎月の実績が増えていっても迷わずたどり着けます。

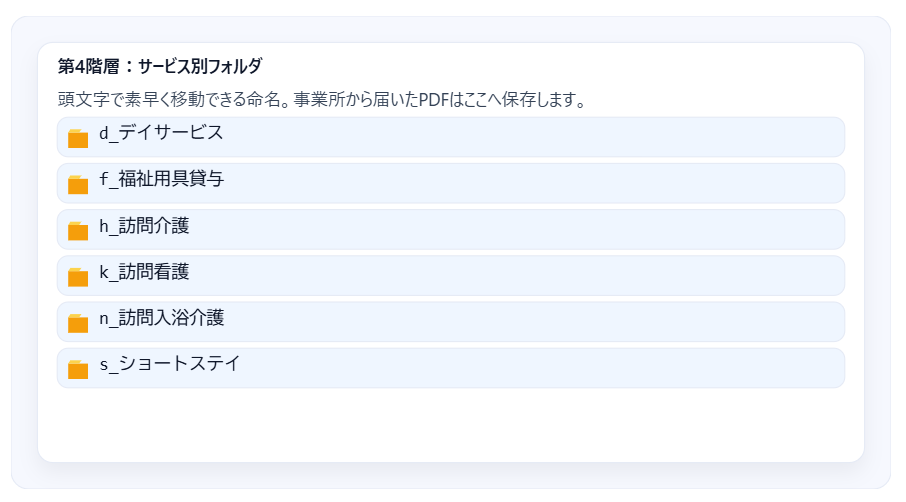

第4階層:サービス種別のフォルダ

事業所から届く実績ファイルは、サービス種別ごとに整理して保存します。

- 必要なファイルを探すときに「どのサービスのデータか」で迷わない

- 同じ年度・同じ月の中でもサービスごとに分かれているので、検索効率が上がる

- チーム内で共有する際にも説明が不要で、誰でもすぐにアクセスできる

3.ファイル&フォルダの命名ルール

フォルダやファイルはどのように名前をつければいいですか?

フォルダ名やファイル名がバラバラだと、探すのに時間がかかるだけでなく、古いファイルと新しいファイルの区別がつかない、他の職員と共有したときに混乱が生じるなど、さまざまなトラブルにつながります。

そこでここからは、「誰でも迷わず使える」命名ルールをご紹介します。

①フォルダ名

フォルダ名を統一しておくと、パソコン内の書類整理がとてもスムーズになります。

おすすめは「頭文字(ローマ字)+フォルダ名」のルールです。

たとえば、以下のように命名します。

なぜ、名前の先頭に頭文字(ローマ字)を入れているのですか?

(番号の方が良さそう…)

たしかに、フォルダの順序を揃える目的で、

といった番号方式も有効です。

ですが、ローマ字の頭文字を使うことで、より直感的に目的のフォルダへアクセスできるというメリットがあります。

たとえば、キーボードで「a」とタイプすれば、すぐに「a_アセスメント」に移動できます。

キーボードで「a」とタイプすると...

...瞬時に移動できます!

ローマ字なら「a=アセスメント」「c=ケアプラン」と覚えやすく、自然と手を動かせます。

また、他の職員とフォルダを共有した場合でも、頭文字付きの命名ルールなら共通認識が持ちやすくなります。

この記事の最後で、実際にフォルダを開く体験ができます。

②ファイル名

利用者ファイル名

書類ファイルも、フォルダと同様に命名ルールを統一しておくことで、検索・整理・共有が格段にスムーズになります。

おすすめは、次のような構成です。

日付_利用者名_書類名

例 : 2025-07-10_佐藤花子_ケアプラン

- 日付順に並ぶので、時系列でファイルを管理しやすい

- 誰の・どの書類かがひと目でわかる

- 検索時に「名前」や「書類名」でピンポイントに見つかる

- 複数の職員で共有する際も、誤認や重複を防げる

実績ファイル名

実績ファイルは、日付と事業所名を組み合わせて命名します。

日付_事業所名

例 : 2025-07-10_Aデイサービス

- 日付順に自動で並ぶため、時系列で実績を追いやすい

- どの事業所のデータか一目でわかる

- チームで共有する際も説明が不要で、誰でもすぐにアクセスできる

日付をスムーズに入力する方法

毎回、手入力で日付を入力するのは大変です…。

Google 日本語入力を使えば、当日の日付も簡単に入力できます。

Google日本語入力は、Googleが提供する無料の日本語入力ソフトです。

パソコンにインストールすれば、「変換精度が高く」「便利な入力支援機能」が多数使えるようになります。

たとえば、

「きょう」 と入力 →【変換】キーを押すだけで、

2025-07-10

のように、今日の日付が自動で入力されます。

「きょう」と入力して変換すると...

...今日の日付に!

「きのう」→ 昨日の日付

「あした」→ 明日の日付

といった変換もできるので、日付入力の手間がぐっと減ります。

Google 日本語入力のダウンロードや便利な使い方は、以下の記事をご覧ください。

4.インターネット保存で安心!クラウド活用ガイド

作成したフォルダはパソコンの中に保存すればいいですか?

作成したフォルダやファイルは、「クラウドストレージ」に保存しておくと、紛失や故障のリスクを避けられ、外出先からのアクセスも可能になります。

ここでは、クラウドストレージの基礎知識から、安心して使うためのセキュリティ対策まで詳しく解説します。

クラウドストレージとは

クラウドストレージとは、インターネット上にファイルやデータを保存できるサービスのことです。

パソコン本体やUSBメモリではなく、クラウド上にデータを置いておくことで、次のようなメリットがあります。

- パソコンが壊れてもデータが消えない

- 外出先やスマホからも書類を確認できる

- 複数の端末で同じファイルを共有・編集できる

ケアマネ業務では、訪問先で書類を確認することもあります。

また、パソコンを買い替えたときにスムーズに移行できたりと、クラウドストレージの恩恵を受ける場面が多くあります。

まずは「クラウドストレージ=ネット上の保管場所」と覚えておけばOKです。

無料で使える!代表的なクラウドストレージ3選

クラウドストレージにはどのような種類があるのですか?

クラウドストレージと一口にいっても、さまざまな種類があります。

どれを選べばよいか迷ってしまう方のために、ケアマネ業務でも使いやすい無料クラウドサービスを3つ、特徴やおすすめポイントを表にまとめました。

| サービス名 | 容量(無料) | 特徴 | おすすめポイント |

|---|---|---|---|

| Google ドライブ | 15GB | Googleアカウントで誰でも使える。ドキュメントやスプレッドシートとの連携も便利。 | スマホ・PCどちらからもアクセス可能 |

| Dropbox | 2GB | シンプルな操作性で初心者でも使いやすい。フォルダごとの共有設定も細かく可能。 | フォルダ単位での共有に強み |

| OneDrive | 5GB | Microsoftアカウントで利用可。WordやExcelとの親和性が高い。 | Officeユーザーには特に使いやすい |

Dropboxについて詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

利用者情報は大丈夫?セキュリティ対策の基本

クラウド上に、利用者のフォルダやファイルを保存しても大丈夫ですか?(セキュリティが心配…)

クラウドストレージは便利な反面、

「利用者情報を扱って大丈夫?」

と不安に思う方も多いはずです。

ですが、基本的な対策を押さえておけば、安心してクラウドを活用できます。

まず、信頼できるサービスを選ぶことが第一歩です。

Google ドライブやDropbox、OneDriveなどの大手サービスは、通信の暗号化やアクセス制限の仕組みが整っており、個人情報の保護にも対応しています。

インターネット上で送るデータを「暗号」に変換することで、もし途中で誰かに盗み見られても内容が読めないようにする仕組みです。

次に、以下のようなセキュリティ対策を習慣づけておくことが大切です。

- パスワードは8桁以上+英数字混在にする

- 同じパスワードを複数サービスで使い回さない

- 2要素認証を設定する

- 信頼できない端末ではアクセスしない

- 共有の際は「共有先」と「閲覧・編集権限」を毎回確認する

これらのポイントを押さえれば、クラウドストレージを安全に活用できます。

5.瞬時に開ける!フォルダ管理テクニック

フォルダの階層が深くなると、必要なファイルを開くまでに手間がかかります。

忙しい業務の合間に、毎回同じ場所を探しに行くのは効率的ではありません。

そこで、よく使う場所に一瞬でアクセスできる時短テクニックを2つご紹介します。

フォルダやファイルを一瞬で開くショートカットキーの作成

よく使うフォルダやファイルには、ショートカットキーを設定しておくことで、キーボード一発で瞬時に開くことができます。

たとえば、「Ctrl + Alt + R」で「利用者フォルダ」が開けるようにしておけば、毎日の業務がぐっと効率的になります。

ステップ1:デスクトップにショートカットを作る

- ショートカットを作成したいフォルダやファイルを右クリックします。

- 表示されたメニューから「その他のオプションを表示」を選びます。

- 「送る」→「デスクトップ(ショートカットを作成)」をクリック。

- デスクトップ上にショートカットアイコンが作成されます。

※アイコンの左下に矢印マークが付いていればOK

ステップ2:ショートカットキーを設定する

- デスクトップにできたショートカットを右クリック → プロパティを選択。

- 「ショートカット」タブを開き、「ショートカットキー」の欄をクリック。

- 好きなキー(例:R)を押すと、自動で「Ctrl+Alt+R」の形式になります。

- 「OK」を押して完了

こちらのショートカットキーの詳しい作成方法は、以下の記事にて解説しています。

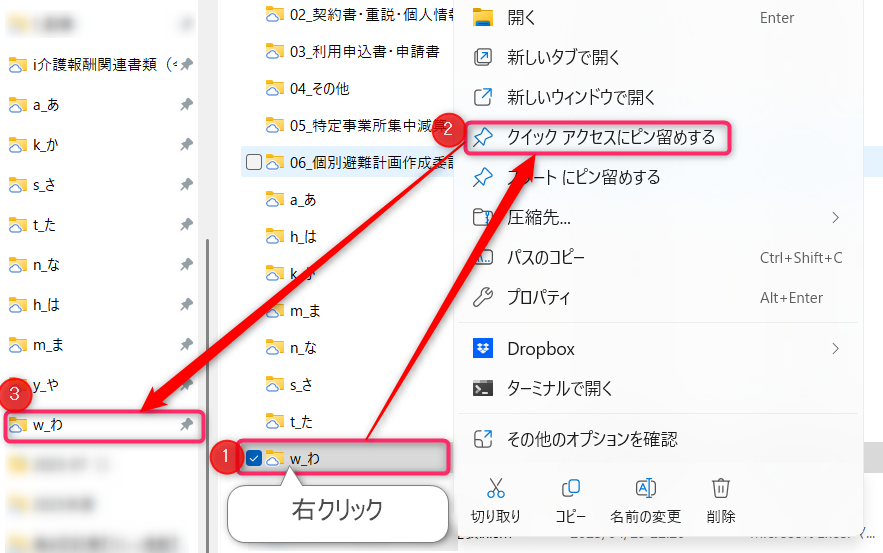

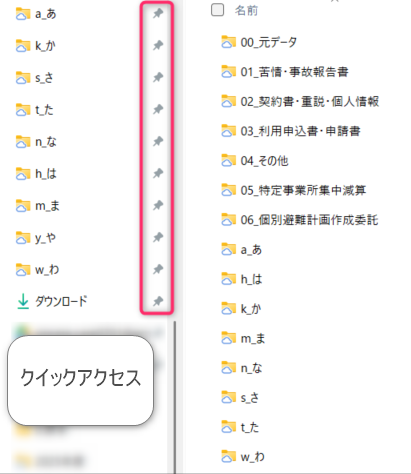

クイックアクセスにピン留めする

設定方法はとても簡単です。以下の手順で行います。

- ピン留めしたいフォルダを右クリック

- メニューから「クイックアクセスにピン留めする」を選択

- 左側のナビゲーションウィンドウにフォルダが追加されます

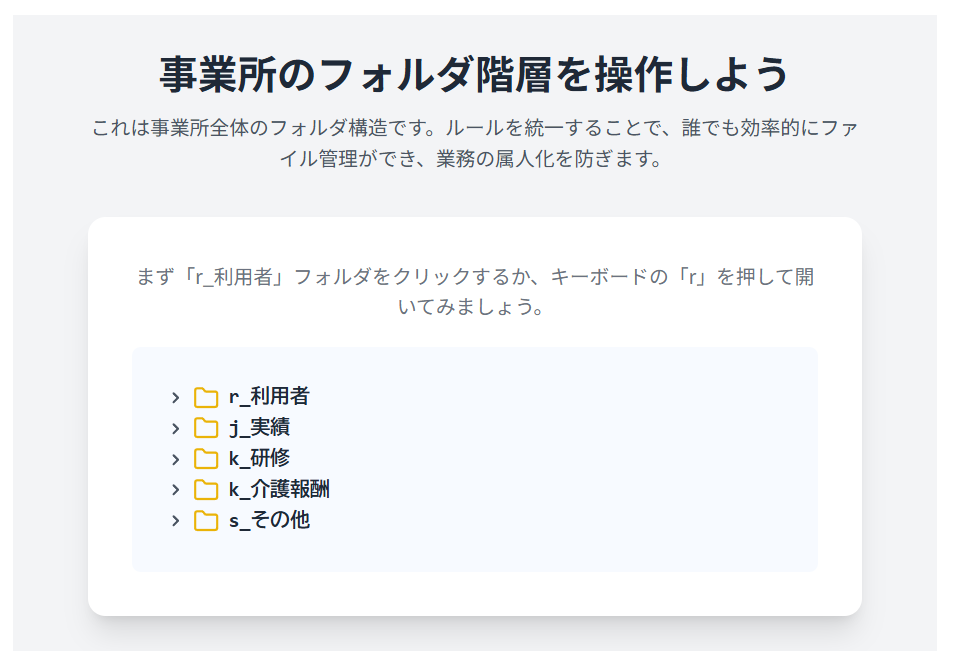

6.実践:事業所のフォルダ階層を操作しよう

ここまでご紹介した命名ルールやフォルダ整理術をもとに、実際に操作できるフォルダ構造サンプルを作成しました。

「事業所のフォルダ階層を操作しよう」はこちら。

「事業所のフォルダ階層を操作しよう」にアクセスすると、左のような画面が表示されることがあります。

これはGoogleの確認画面ですが、私(ヒトケア)が作成したアプリですので、安心してご利用ください。

私もこれを参考に利用者さんのフォルダを作ってみます!

コメント

いつも参考にさせていただいています。

実績はどのように分類されていますか?

事業所からのFAXを利用者毎に分けなおすのは大変なので、事業所名と日時で分割せずに保存してみようと思うのですが、ヒトケアさんの実績の保存方法についても教えていただけたらありがたいです。

印刷してしまうと後でシュレッダーにかけるのが本当に大変ですし場所を取るので。

コメントありがとうございます。

『実績はどのように分類されていますか?』

→私はインターネットFAX(MOVFAX)から届いた実績をPDFでダウンロードし、

『j_実績』

→『2025_実績』

→『2025-07_実績』

→『d_デイサービス』『h_訪問介護』『s_ショートステイ』

といった階層で保存しています。

そして、実績入力の際はマルチモニターで片方の画面で実績を表示し、もう片方の画面で介護ソフトを開き入力しています。

ご参考となれば幸いです🙏

ありがとうございます!

参考にさせていただいて今月からやってみます。

トナー代や紙の管理、破棄が大変なので本当に助かります。

ありがとうございました。