MCSの解説記事を全面的に書き換えました。

こんにちは。居宅介護支援事業所で一人ケアマネをしているヒトケアです。

はじめての方は、「ヒトケアの仕事術」活用ガイドをご覧ください。

毎日の電話対応に追われています…。

多職種や利用者家族との連携は、ケアマネ業務の中でも的確な対応が求められる重要な領域です。

しかし、連絡手段が電話やFAXに限られている現場では、情報のタイムラグや伝達漏れといった問題が頻発し、支援の質に影響するケースも少なくありません。

そんな現場の課題を解決するための最適なツールが、今回紹介するMCS(メディカルケアステーション)です。

MCSは、医師・看護師・薬剤師・ケアマネ・ヘルパー・利用者家族など、関係者がひとつの「患者グループ」に参加し、リアルタイムで情報を共有できる無料のコミュニケーションツールです。

LINEのような使いやすさに加え、医療介護の現場に特化した仕組みが整っています。

多職種連携のかゆいところに手が届くコミュニケーションツールです。

この記事では、私の経験をもとに以下の内容をわかりやすく解説します。

- MCSを導入して何がどう変わったのか

- 実際の導入手順と多職種連携の始め方

- 業務に役立つ便利機能と活用のコツ

MCSをうまく使いこなせば、皆さんの現場でも確実に連携の質が変わります。

ぜひ最後までご覧ください。

当サイトからダウンロードできる各種テンプレートは、以下の記事にて紹介しています。

1.MCS導入で変わった!多職種連携のリアルな変化とは?

MCSを導入して連携がどう変わるのか、イメージが持てません。

私がMCSを導入する前と後で多職種連携がどれだけスムーズになったのか、ご紹介します。

①【Before】導入前の悩み

私がMCSを導入する前、多職種や家族との連携はほとんど電話に頼っていました。

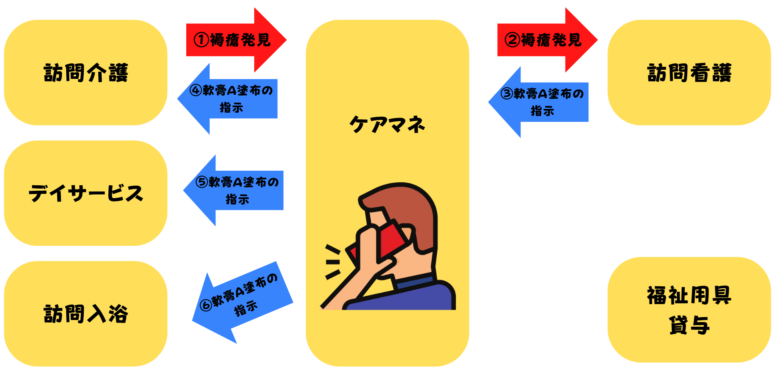

訪問介護、訪問看護、デイサービス、福祉用具貸与など、多くの関係者と連絡を取る必要がある中で、一つの情報を伝えるために何本もの電話をかけるのが当たり前になっていたのです。

このような電話を中心とした多職種連携には、次の3つの大きな問題があります。

問題点①:1つの対応に時間と手間がかかる

最初の課題は、1つの連絡対応に時間と手間が非常にかかるということです。

先ほどの図解のように、「訪問介護が褥瘡を発見 → 軟膏Aを塗布するよう指示が出る」ケースでは、その情報を訪問看護・デイサービス・訪問入浴など、関係する各事業所に電話で個別に伝える必要があります。

しかも、電話がすぐにつながるとは限りません。折り返しを待ったり、留守電を確認したりと、1件の連絡だけでも6つ以上のやり取りが発生することも珍しくありません。

問題点②:伝言ゲームのリスク

次に、電話による連携では“伝言ゲーム”のようなミスが起きやすいという点があります。

「軟膏Aを褥瘡に塗布する」といった内容であっても、伝える回数が増えると、一部が抜け落ちたり、表現が変わってしまうこともあります。

伝達する情報が多くなるほど、そのリスクは増します。現場での誤解や対応のズレにつながり、利用者へのケアに支障が出る可能性もあるのです。

問題点③:チーム全体での情報共有ができない

3つ目の問題は、チーム全体への情報共有が十分に行き届かないことです。

たとえば先ほどのケースでは、褥瘡の発見に関する情報が、福祉用具事業所(福祉用具専門相談員)には伝わっていませんでした。

本来であれば、この情報が共有されていれば、床ずれ防止用具の導入など、早期の環境整備が可能になります。

しかし、「直接関わる職種にしか電話しない」という状況が、情報格差を生んでしまうこともあります。

②【After】MCSを導入して実感した変化

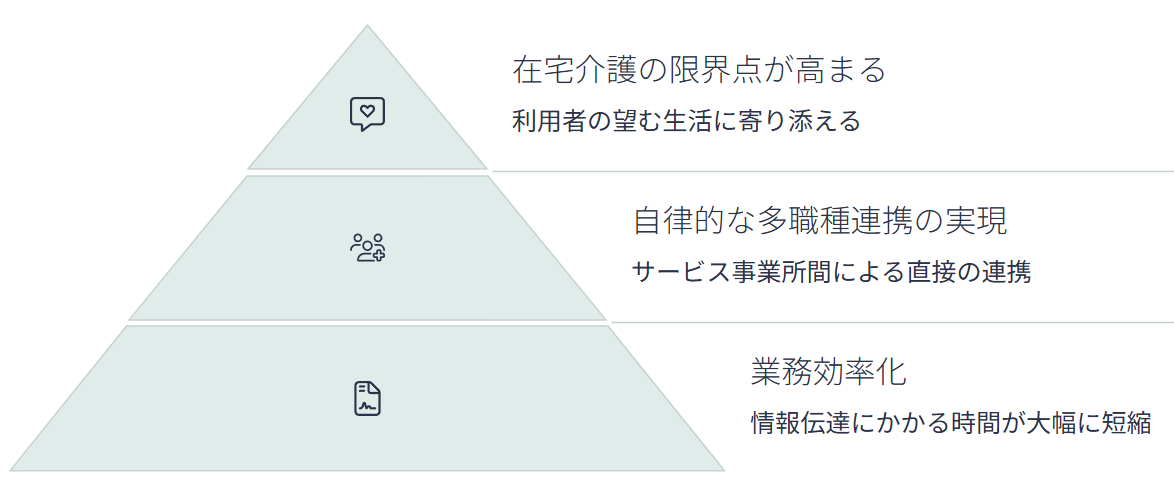

MCSを導入したことで、私は次のような3つの大きな変化を実感しました。

MCS導入後の変化①:業務効率の大幅な向上

以前は、電話で一件ずつ連絡を取り、内容を伝え、確認し、必要であれば再度連絡する…といった作業を繰り返していました。

この「情報の中継役」としての業務に、膨大な時間と労力を費やしていたのです。

MCSを導入したことで、1つの投稿で関係者全員に同じ情報を一斉に共有できるようになり、ケアマネがすべての連絡を担う必要がなくなりました。

電話のつながり待ちや折り返し連絡も不要になり、情報伝達にかかる時間が大幅に短縮しました。

MCS導入後の変化②:自律的な多職種連携の実現

従来の多職種連携では、ケアマネが「情報のハブ」となって、すべてのやり取りを仲介する必要がありました。

訪問介護からの報告を看護師に伝え、看護師の判断をまた別の事業所に伝える…という具合に、全ての調整がケアマネを経由していたのです。

それが、MCSを導入したことで、各職種が自ら投稿・返信できる環境が整い、ケアマネを介さずとも、サービス事業所間での自律的なやり取りが可能になりました。

MCS導入後の変化③:在宅介護の限界点が高まる

MCSの導入により、支援に関わる全職種がリアルタイムに情報を共有できるようになったことで、支援のズレや対応の遅れがなくなり、より重度の方でも在宅での生活を継続できる環境が整いました。

これは単なる業務の効率化ではなく、「できるだけ自宅で暮らしたい」という利用者の思いに寄り添う支援に他なりません。

そしてそれは同時に、ケアマネとして「利用者の生活を支える役割を果たしている」という自らの存在意義を再確認することもできるのです。

2.MCSの導入手順

ヒトケアさんの話を聞いて、私もMCSを始めてみたくなりました。

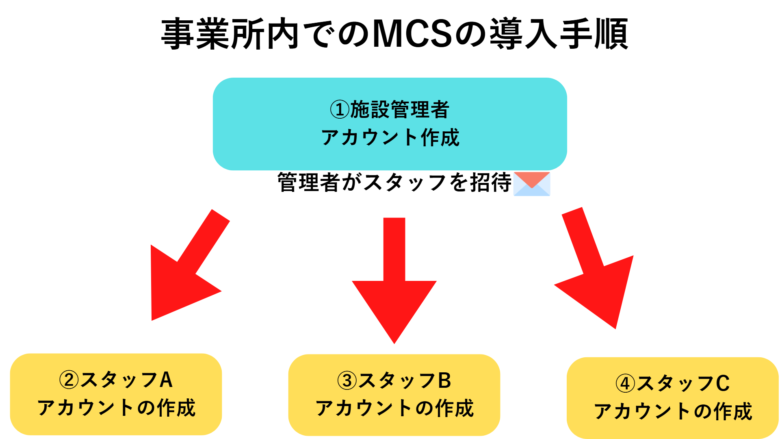

MCSでアカウントを作成するには、はじめに管理者がアカウント作成を行い、その後に事業所のスタッフを招待するという流れになります。

①管理者のアカウント作成

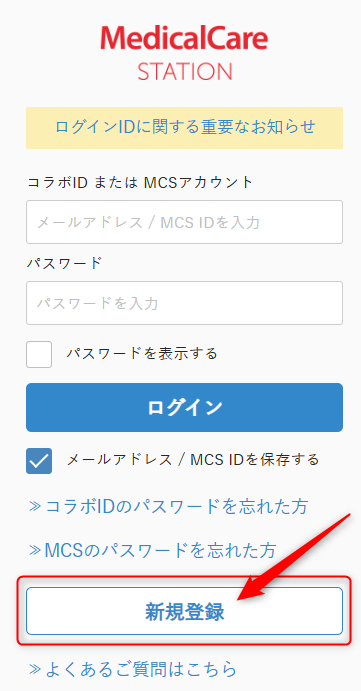

1.新規登録をクリック

まずは、MCSのログイン画面から「新規登録」をクリックします。

ここから、管理者アカウントの登録がスタートします。

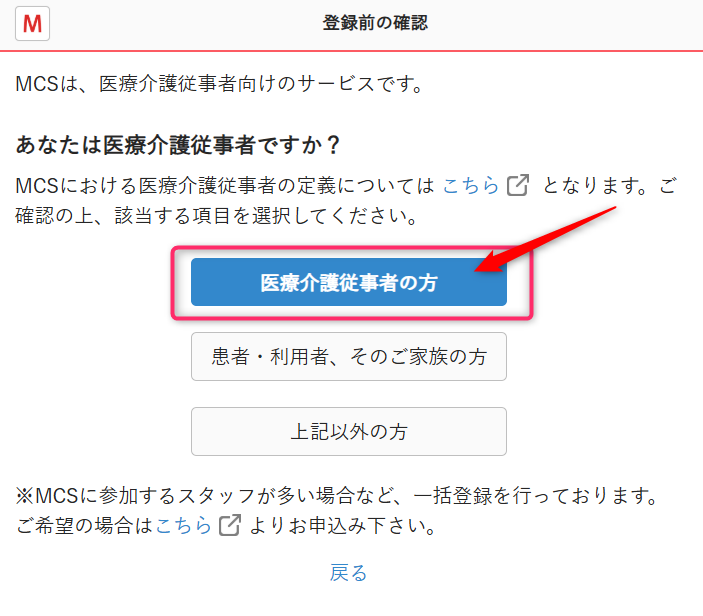

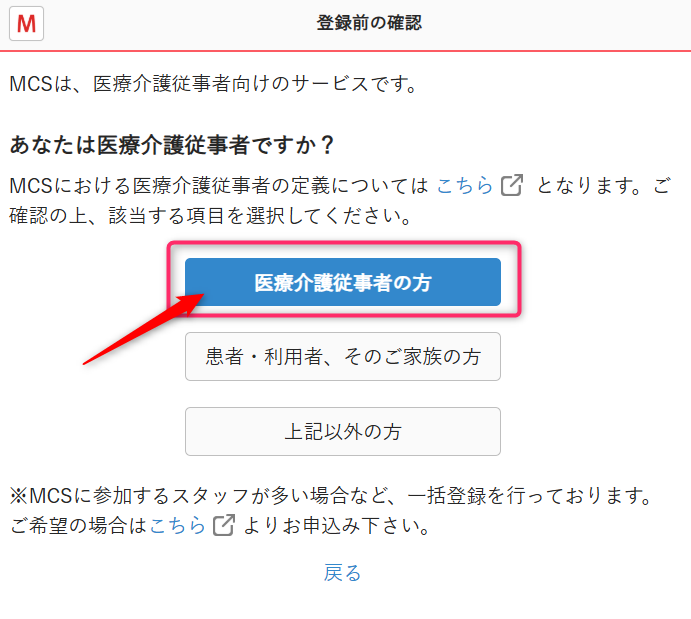

2.登録前の確認①:「医療介護従事者の方」をクリック

次に表示される確認画面で、「あなたは医療介護従事者ですか?」という質問に対し、

「医療介護従事者の方」のボタンをクリックします。

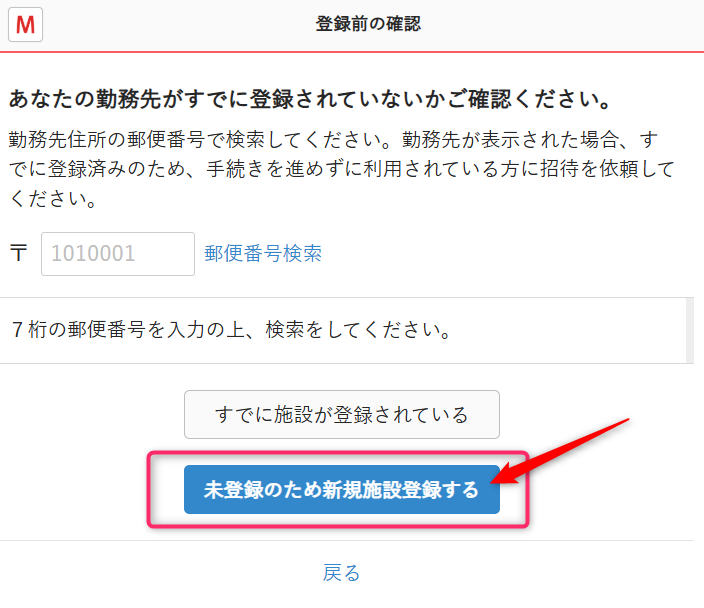

3.登録前の確認②:「未登録のため新規施設登録する」をクリック

郵便番号を入力し、事業所が未登録の場合は「未登録のため新規施設登録する」をクリックします。

すでにMCSを利用している事業所の場合は、管理者からの招待でアカウントを作成してください。

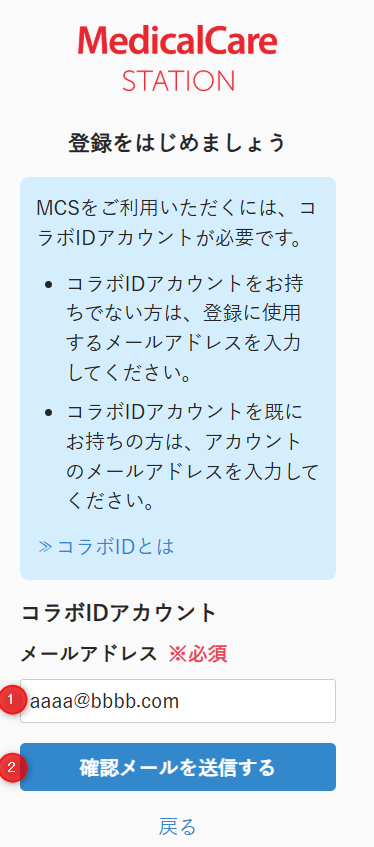

4.登録前の確認③:メールアドレスを入力し、確認メールを送信する

登録に使用するメールアドレスを入力し、「確認メールを送信する」をクリックします。

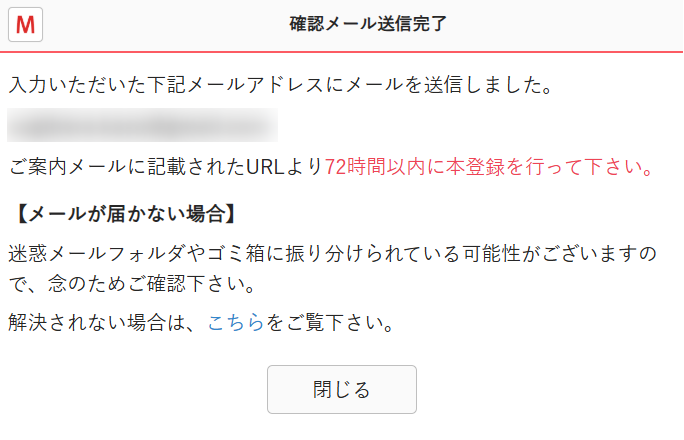

5.確認メール送信完了

入力したメールアドレス宛に、確認メールが送信されました。

メールが届かない場合は、迷惑メールフォルダもご確認ください。

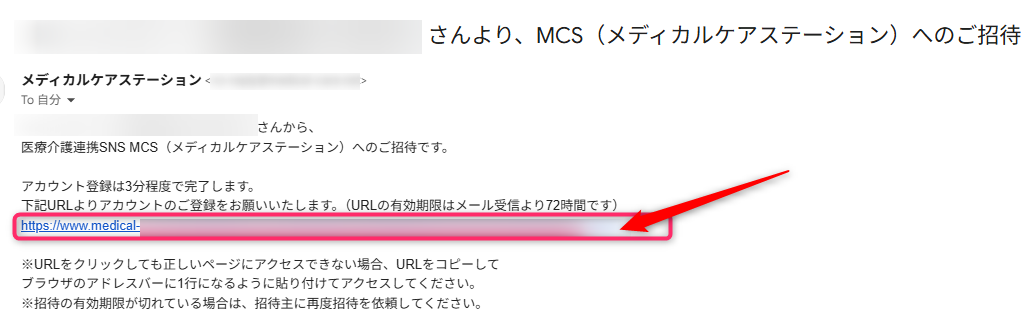

6.確認メールを開き、登録手続きのリンクをクリック

届いた確認メールを開き、本文内のURLをクリックして登録手続きに進みます。

このリンクは有効期限(72時間以内)があるため、早めに本登録を進めていきましょう。

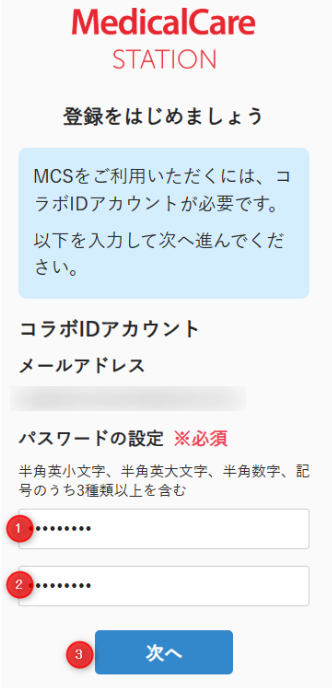

7.パスワードの設定

登録に使用するパスワードを2回入力します。

半角英小文字・大文字・数字・記号のうち3種類以上を組み合わせて設定してください。

入力が完了したら「次へ」をクリックします。

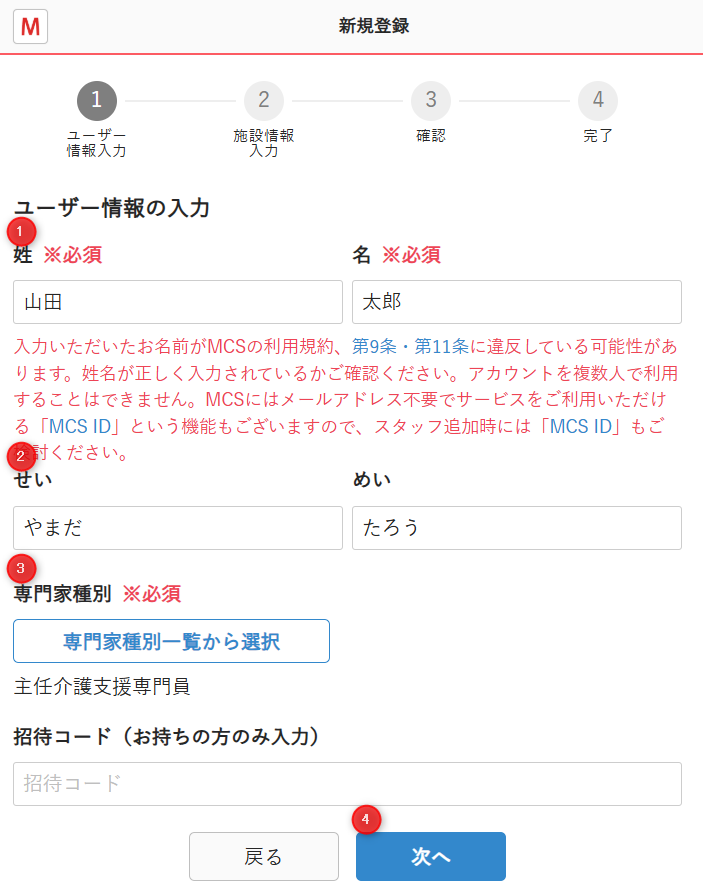

8.ユーザー情報の入力

氏名・フリガナ・専門資格など、管理者ご本人の基本情報を入力します。

入力が完了したら、「次へ」をクリックして進みます。

9.勤務施設情報の入力

施設名、所在地、電話番号など、勤務している事業所の情報を入力します。

郵便番号を入力すると、住所欄が自動で入力されます。

すべて入力したら、「確認画面へ」をクリックして進みます。

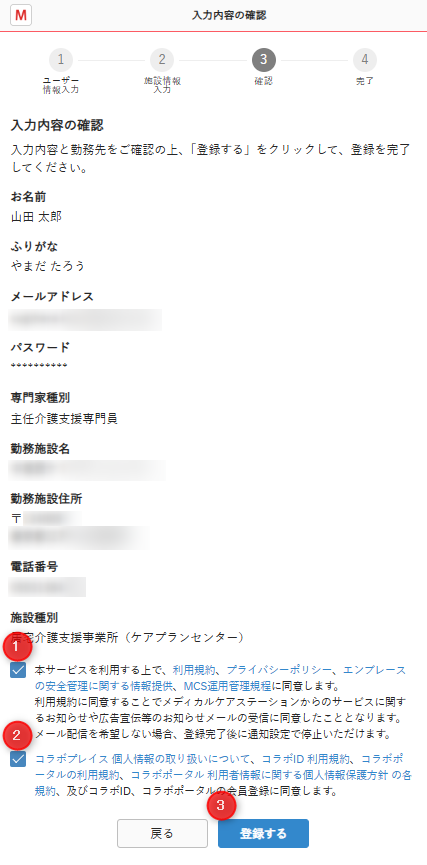

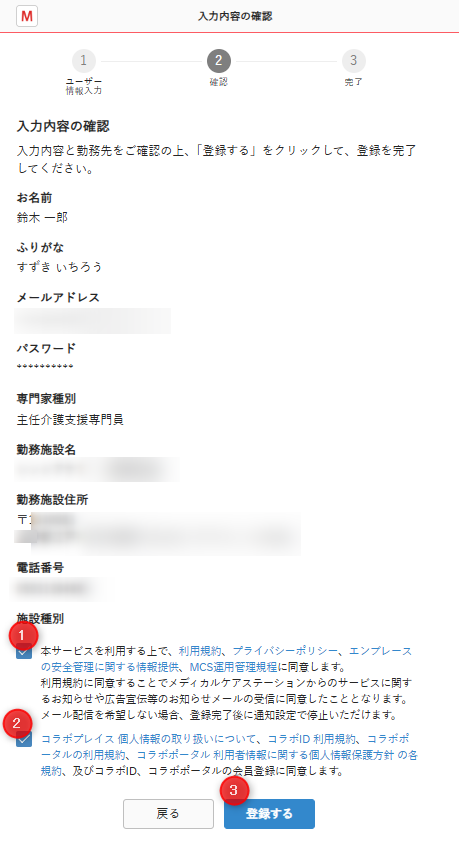

10.入力内容の確認

これまでに入力した情報が表示されます。内容に誤りがないか確認してください。

利用規約と個人情報の取り扱いに同意したうえで、チェックボックスを2か所にチェックを入れ、「登録する」をクリックします。

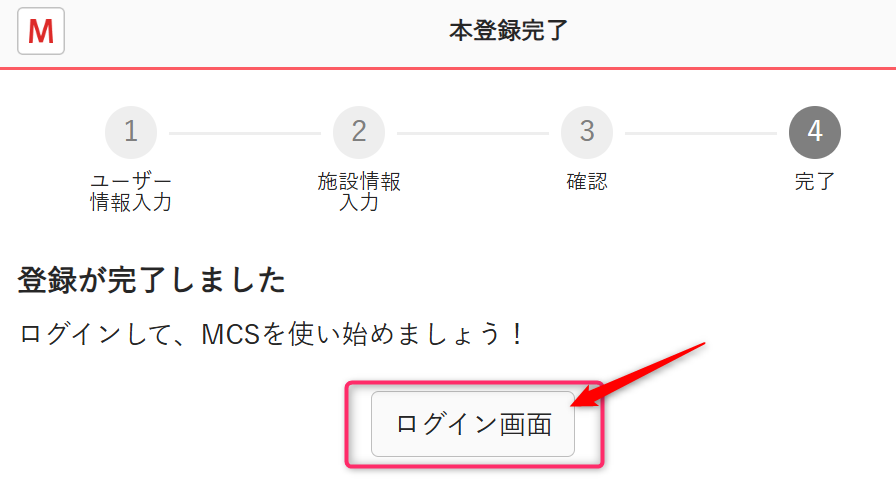

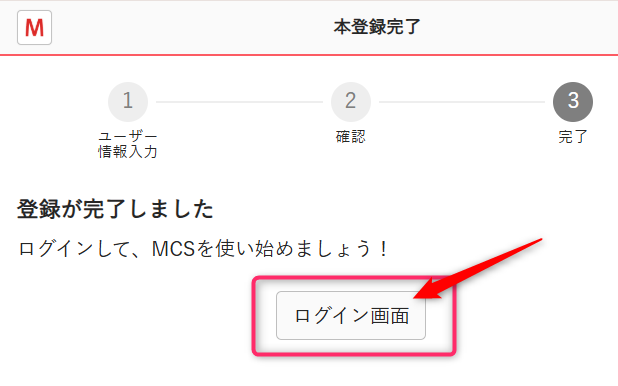

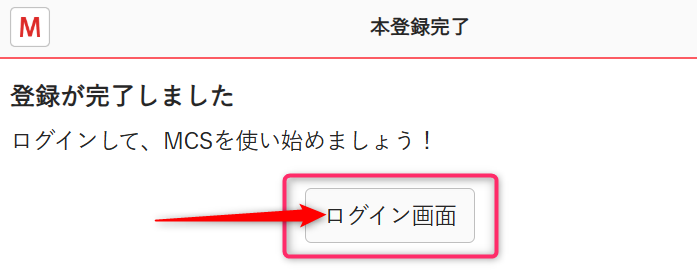

11.登録の完了

以上でアカウントの登録は完了です。

「ログイン画面」ボタンをクリックして、MCSの利用を開始しましょう。

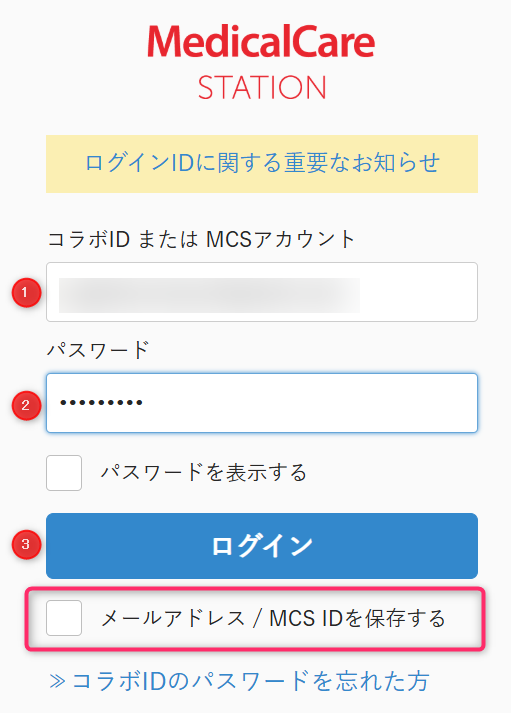

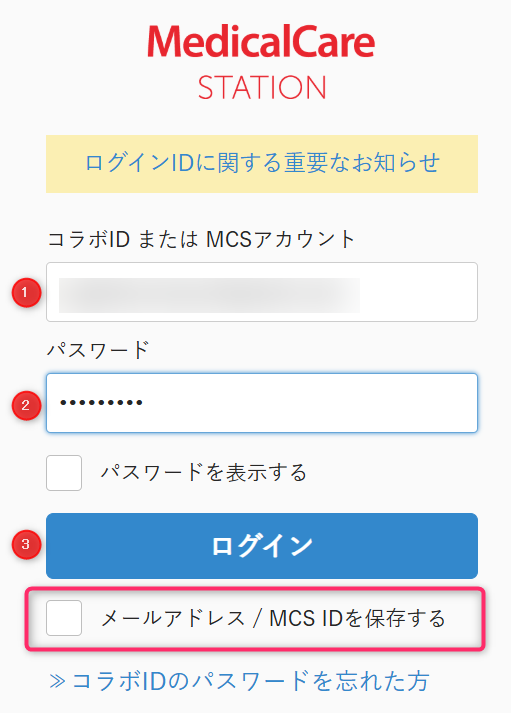

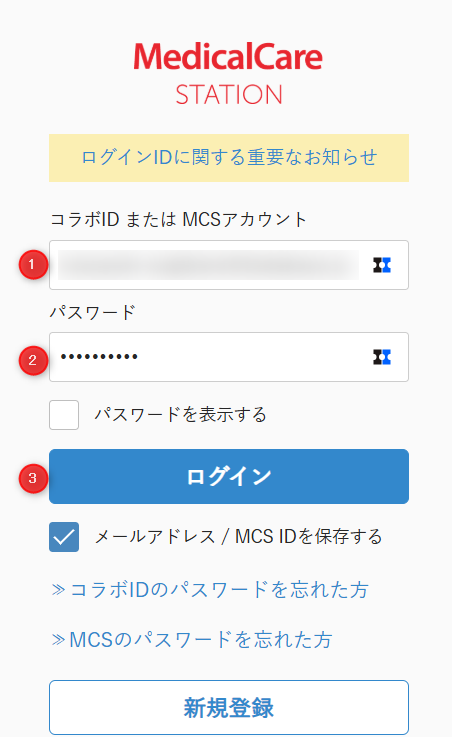

12.ログインする

登録したメールアドレス(またはMCS ID)とパスワードを入力し、「ログイン」をクリックします。

ログイン情報を記憶させたい場合は、「メールアドレス / MCS IDを保存する」にチェックを入れておくと便利です。

②スタッフのアカウント作成

スタッフのアカウント作成では、

に分かれます。

はじめに事業所の管理者が行う操作についてご紹介します。

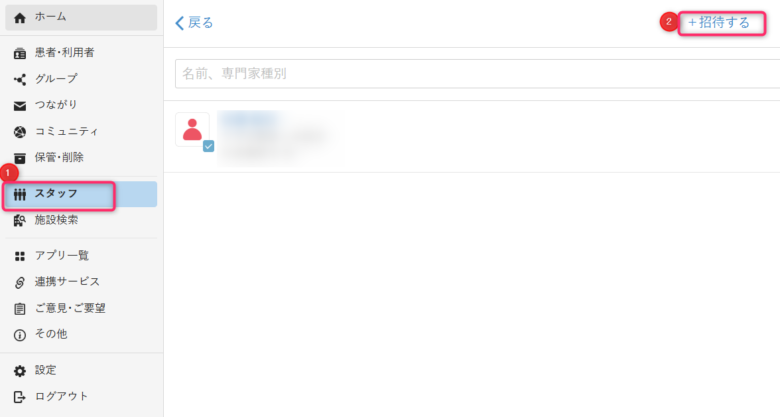

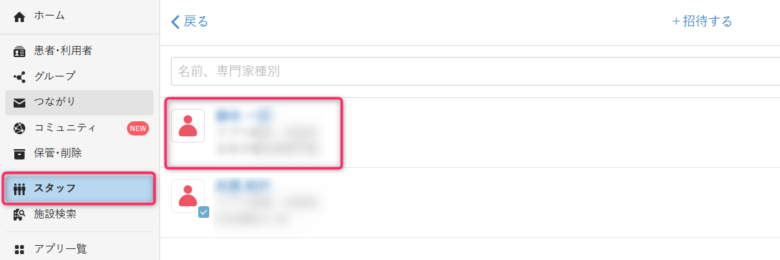

管理者側の操作①:「スタッフ」の画面から「+招待する」をクリック

管理者がMCSにログイン後、左側メニューの「スタッフ」をクリックします。

表示された画面右上の「+招待する」ボタンをクリックして、スタッフの招待手続きを始めます。

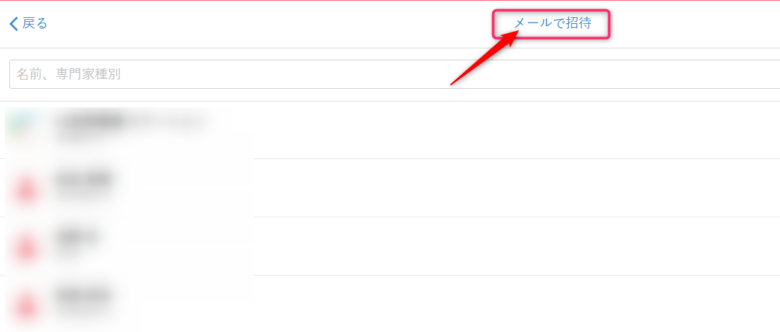

管理者側の操作②:「メールで招待」をクリック

画面の上部にある「メールで招待」ボタンをクリックします。

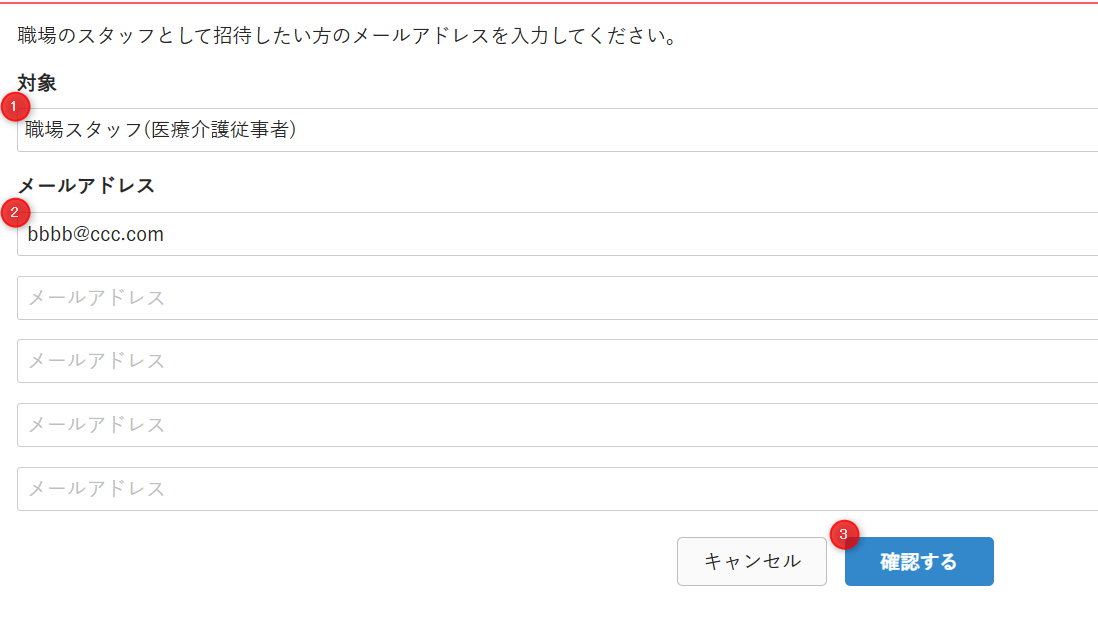

管理者側の操作③:招待したいスタッフのメールアドレスを入力

対象に「職場スタッフ(医療介護従事者)」を選び、招待したいスタッフのメールアドレスを入力します。

複数名いる場合は、最大5件まで同時に入力可能です。

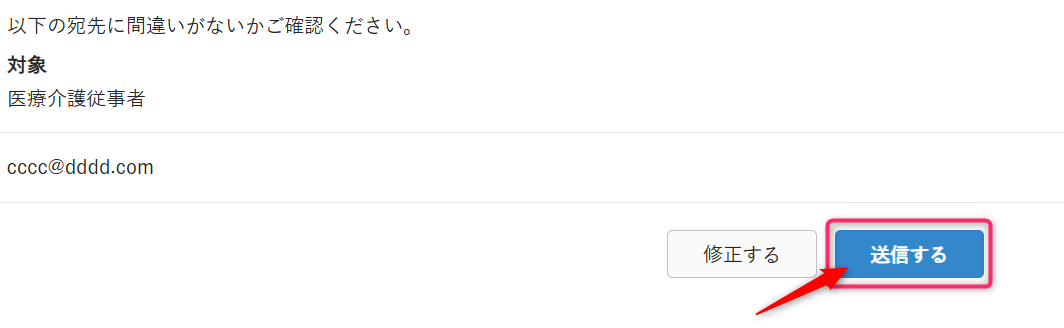

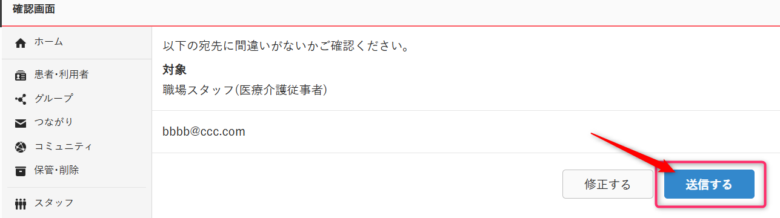

管理者側の操作④:宛先を確認し「送信する」をクリック

続いてはスタッフ側の操作についてご紹介します。

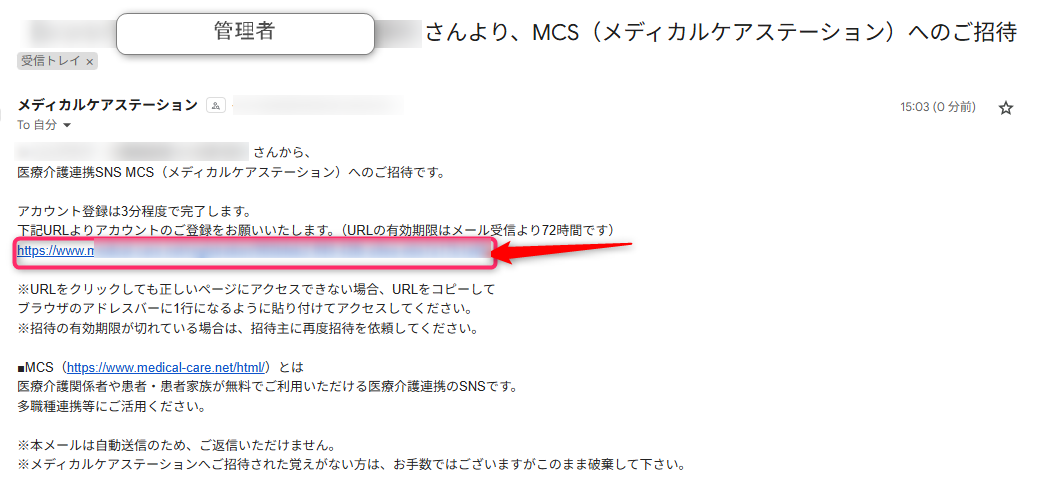

スタッフ側の操作①:スタッフに招待メールが届く

管理者が送信した招待メールが、スタッフのメールアドレス宛に届きます。

本文内のURLをクリックして、アカウント登録手続きに進みます。

※リンクには有効期限(72時間)があるため、早めの登録をしましょう。

スタッフ側の操作②:登録前の確認

表示された確認画面で、「医療介護従事者の方」を選択して次に進みます。

スタッフ側の操作③:新規登録

氏名・フリガナ・専門職種など、スタッフ自身の基本情報を入力します。

すべての項目を入力したら、「次へ」をクリックして確認画面に進みます。

スタッフ側の操作④:入力内容の確認

入力した氏名・メールアドレス・職種・勤務先などの内容を確認します。

利用規約と個人情報の取り扱いに同意し、チェックを入れたうえで「登録する」をクリックします。

スタッフ側の操作⑤:本登録完了

これでアカウントの本登録が完了しました。

「ログイン画面」ボタンをクリックして、MCSの利用を開始します。

スタッフ側の操作⑥:ログイン

登録したメールアドレス(またはMCS ID)とパスワードを入力し、「ログイン」をクリックします。

次回からの入力を省略したい場合は、「メールアドレス / MCS IDを保存する」にチェックを入れておくと便利です。

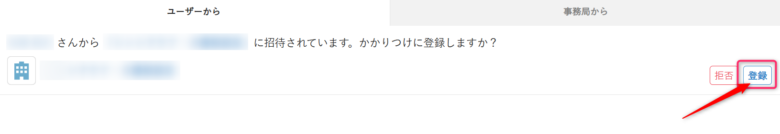

スタッフ側の操作⑦:職場スタッフに参加

スタッフ側の操作⑧:招待先が職場施設であるか確認

表示された確認画面で、招待された施設名を確認します。

内容に問題がなければ「参加する」をクリックして、参加を確定します。

スタッフ側の操作⑨:職場スタッフ参加の確認

3.MCSでの多職種連携の始め方

MCSのアカウントが作成できたので、多職種との連携を始めたいです。

MCSでのアカウント登録が完了したら、いよいよ実際の連携をスタートさせましょう。

まずは「患者(利用者)」の登録から始めて、関係する医療・介護職やご家族を招待し、グループを構築していきます。

①患者・利用者グループの作成

患者・利用者グループの作成①:「患者・利用者」から「+新規に作成する」をクリック

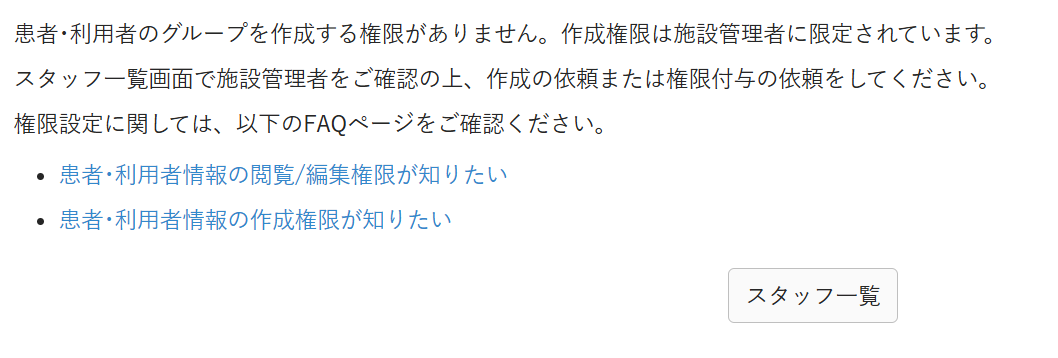

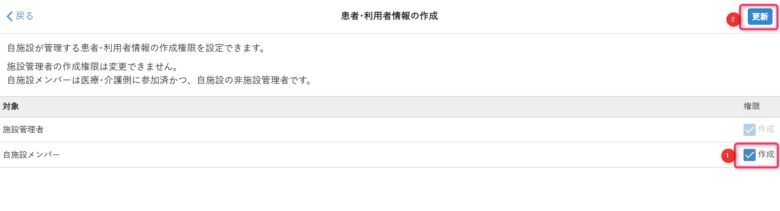

【スタッフが患者・利用者グループを登録するには】

あれ⁉️事業所内のスタッフが患者グループを作成しようとしたら、こんな画面が出て作成できません👇️

スタッフが患者・利用者グループを作成するには、管理者から権限を付与される必要があります。

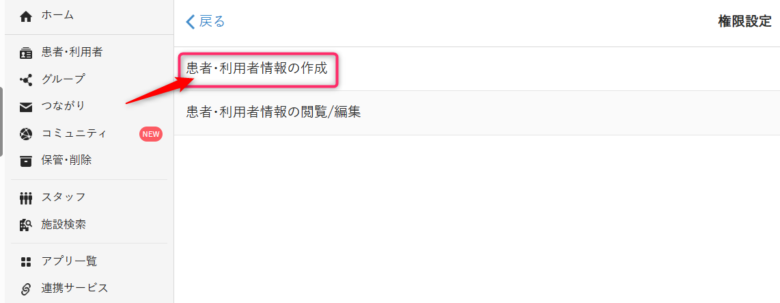

メニューから「設定」を選択し、「権限設定」をクリックします。

「患者・利用者情報の作成」をクリックします。

これで管理者以外のスタッフが患者・利用者グループを作成できます。

詳細は以下をご覧ください。

MCS:患者・利用者情報の作成権限が知りたい

患者・利用者グループの作成②:必須項目を入力

必須ではありませんが、生年月日、住所、電話番号も入力しておくと、登録後の利用者情報の確認に役立ちます。

患者・利用者グループの作成③:利用者情報を確認し「次へ」

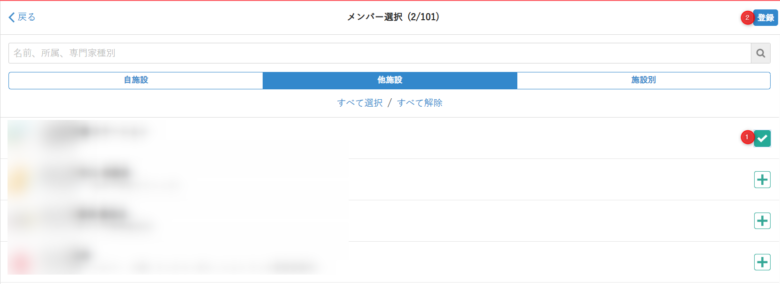

患者・利用者グループの作成④:メンバーを選択

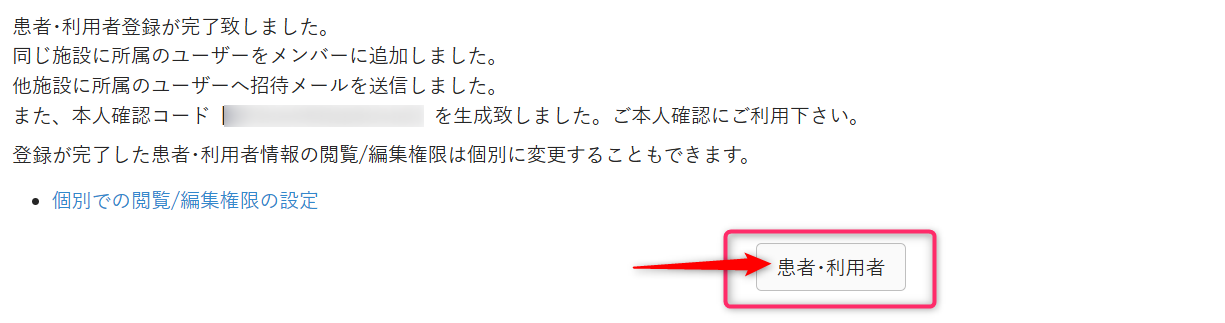

患者・利用者グループの作成⑤:登録完了

自施設のメンバーは自動追加されます。

他施設(医療介護関係者)は招待相手に通知が届きます。

詳細は以下をご覧ください。

MCS:招待されたスタッフが患者・利用者に参加する

②医療介護関係者の招待

患者グループの作成後、支援に関わる医療介護関係者をグループに招待します。

MCSでは、すでに「つながり」がある関係者を簡単に招待できるほか、メールアドレスを使った招待も可能です。

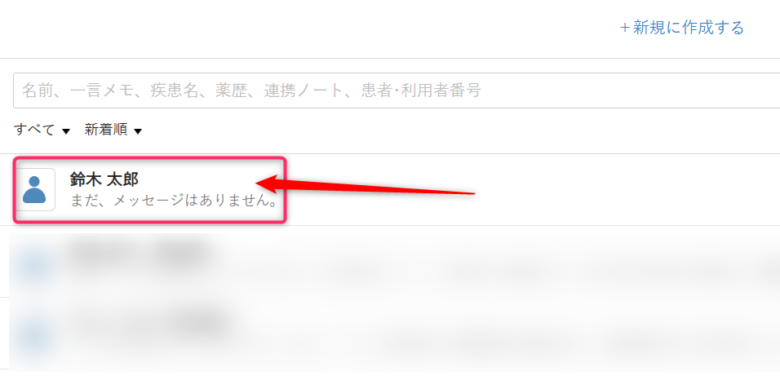

医療介護関係者の招待①:共通の操作

「患者・利用者」一覧から、該当する利用者名をクリックします。

医療介護関係者の招待②:【過去に連携あり】つながりを利用した招待

招待された関係者が患者・利用者グループに参加する方法はこちらをご覧ください。

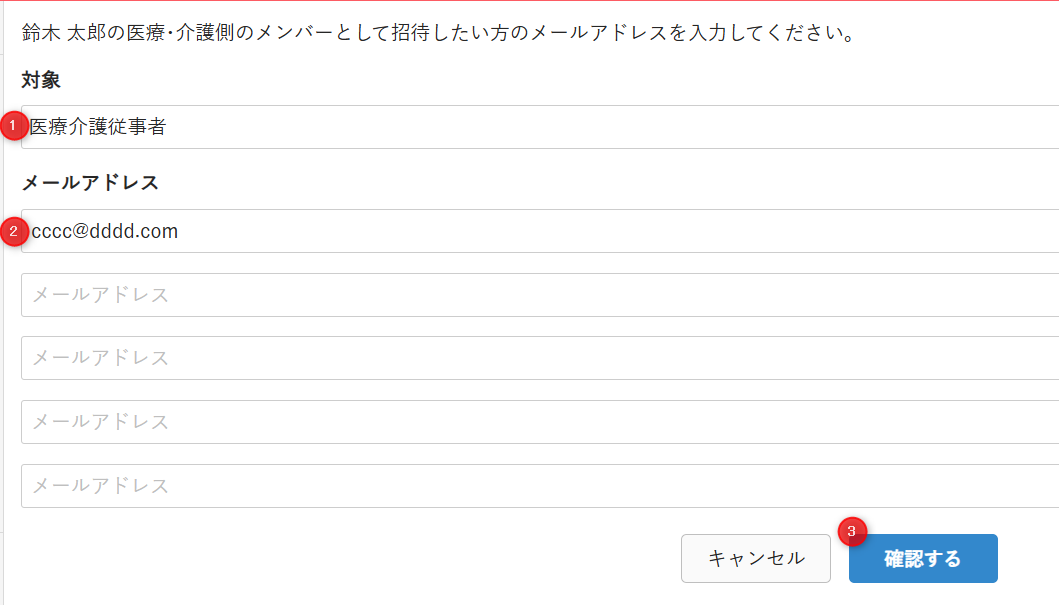

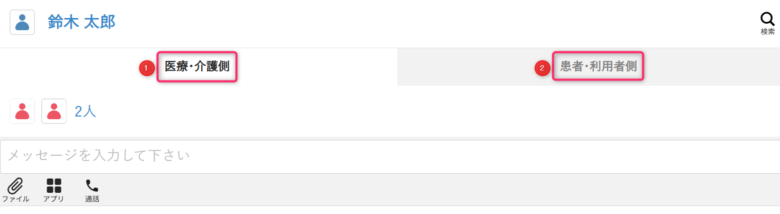

医療介護関係者の招待③:【はじめて連携】メールアドレスを入力して招待

招待したい医療・介護関係者のメールアドレスを入力し、「確認する」をクリックします。

複数人まとめて入力することも可能です。

入力したメールアドレスに誤りがないかを確認し、「送信する」をクリックします。

招待相手に通知が届きます。

招待された関係者が患者・利用者グループに参加する方法はこちらをご覧ください。

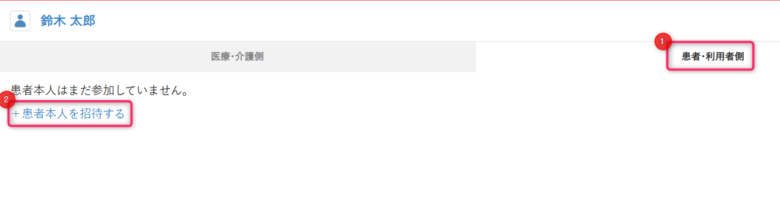

③利用者・家族の招待

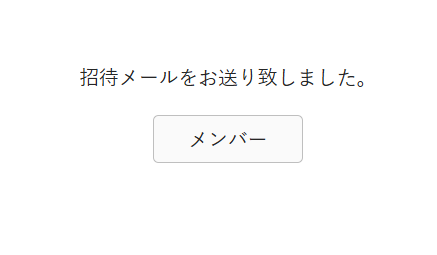

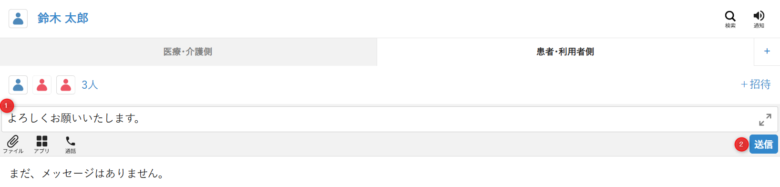

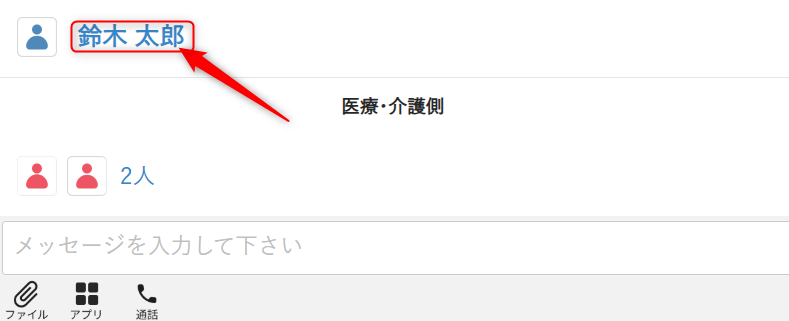

MCSでは、患者・利用者グループの中に、以下の2つのトークルームがあります。

①医療・介護側:医療・介護の関係者のみが参加するグループ

②患者・利用者側:医療・介護の関係者に加えて、利用者本人やご家族も参加するグループ

関係者に加え、利用者家族も加わることで、チームの連携力はさらに高まります。

利用者・家族の招待

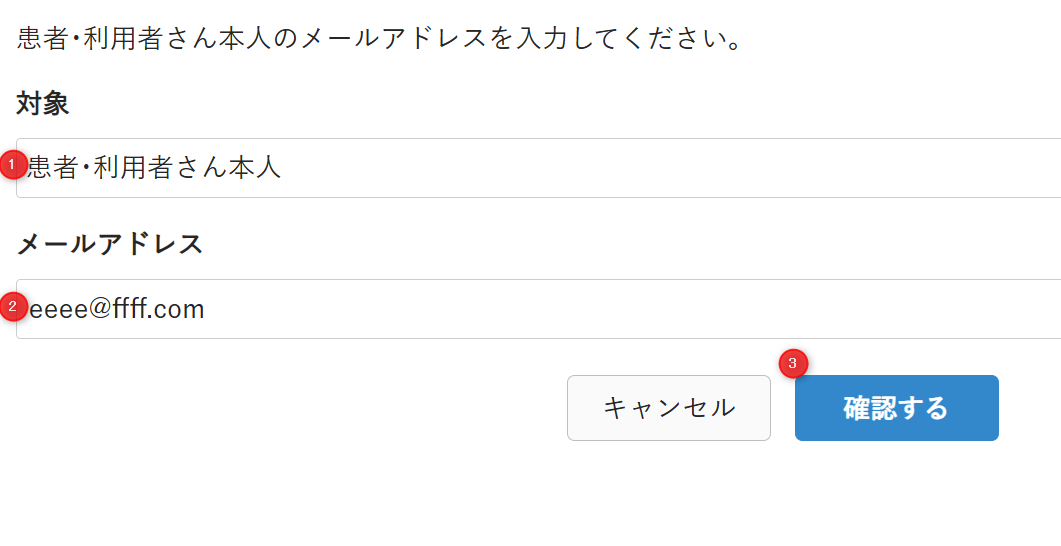

利用者本人のメールアドレスを入力し、「確認する」をクリックします。

入力したメールアドレスに間違いがないか確認し、「送信する」をクリックします。

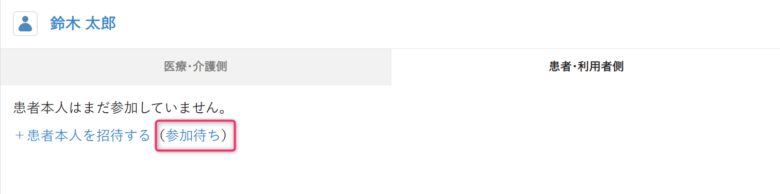

患者・利用者本人の登録が完了するまで「参加待ち」と表示されます。

利用者・家族の参加

利用者・家族には、MCSから招待メールが届きます。

メール本文中のリンクをクリックすると、登録手続きに進むことができます。

※リンクには有効期限(72時間)があるため、早めの登録をしてもらうように伝えましょう。

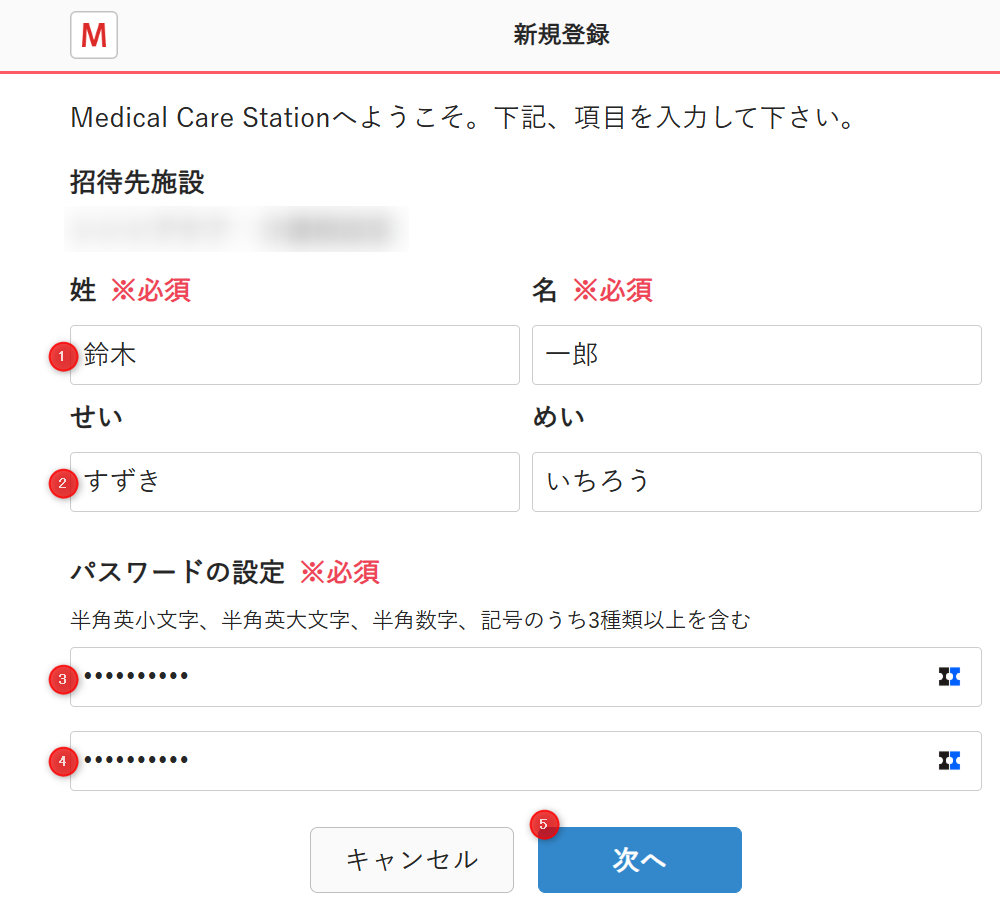

招待メールのリンクからアクセスすると、このような登録画面が表示されます。

名前やふりがな、パスワードなどの必要事項を入力し、「次へ」をクリックして登録を進めます。

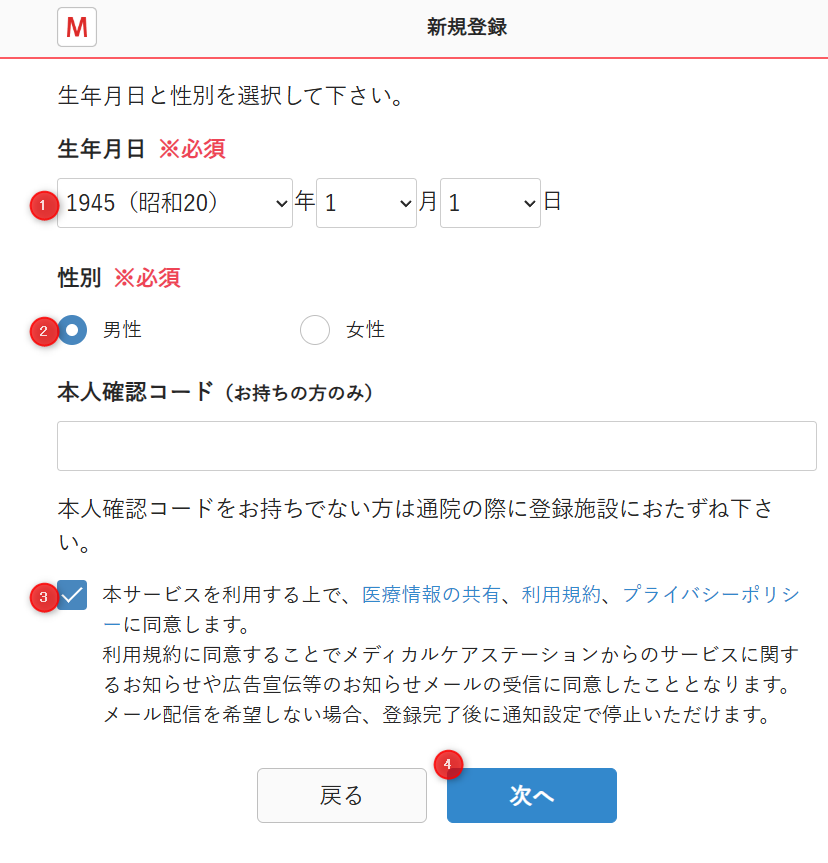

生年月日と性別を選択し、必要に応じて本人確認コードを入力します(お持ちでない場合は空欄でOKです)。

利用規約等を確認・同意した上で、「次へ」をクリックして登録を進めてください。

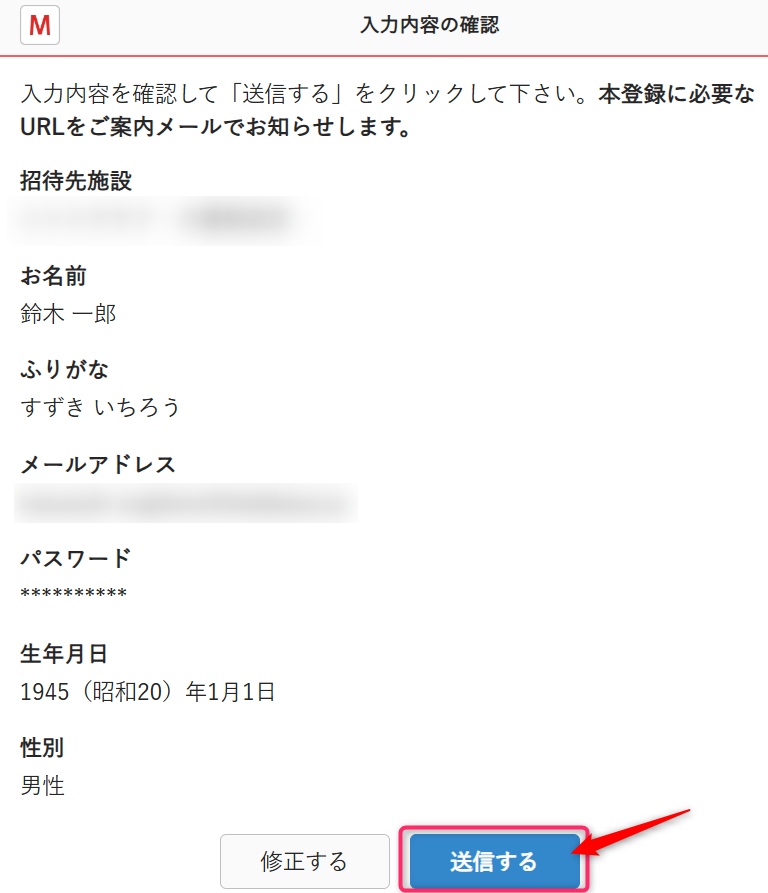

入力内容を確認し、問題なければ「送信する」をクリックします。

本登録に必要なURLが、後ほど案内メールで届きます。

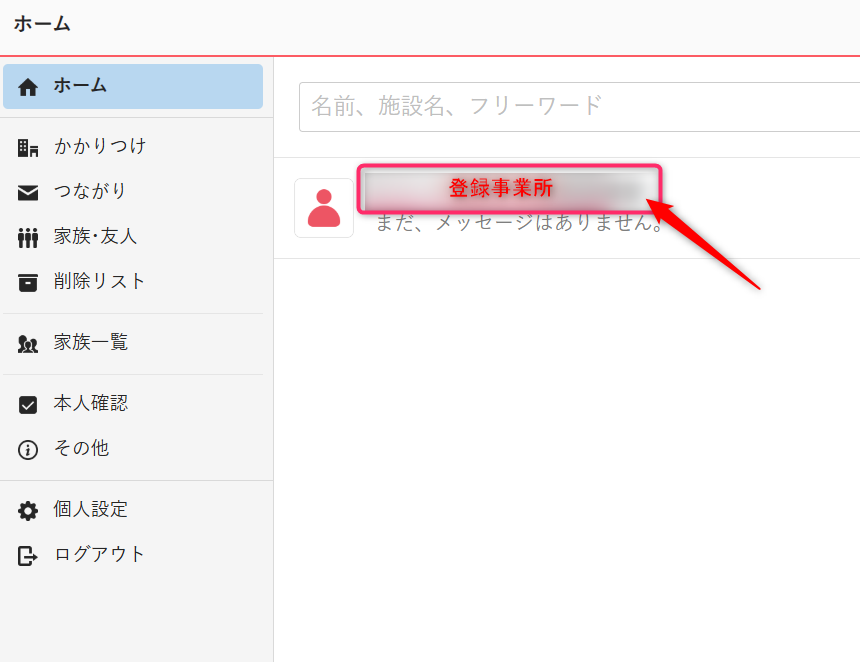

本登録が完了しました。

続いて「ログイン画面」をクリックします。

登録したメールアドレス(またはMCS ID)とパスワードを入力し、「ログイン」をクリックします。

次回からの入力を省略したい場合は、「メールアドレス / MCS IDを保存する」にチェックを入れておくと便利です。

利用者アカウントでログインすると、所属している「登録事業所」の名称が表示されます。

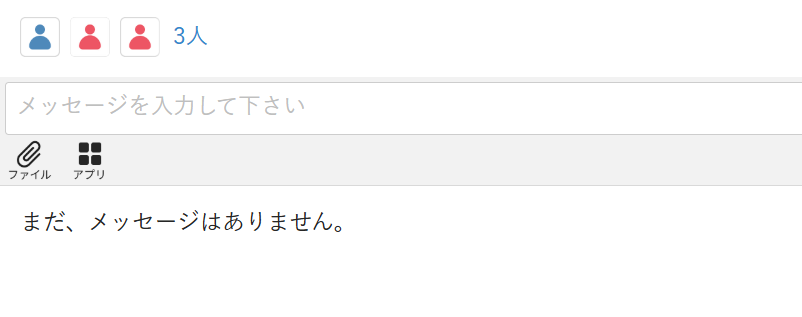

④メッセージやファイルを送信する

関係者や利用者さんの家族もMCSに参加できたので、メッセージを送信したいです。

メッセージを送るには、患者・利用者グループを開き、下部のメッセージ入力欄に内容を入力して「送信」をクリックするだけです👇️

「返信」ボタンを使うと、特定のメッセージに対して返信できます。

返信機能を使うことで、話題ごとにやりとりを整理でき、「誰の、どの発言に対するコメントなのか」が一目で分かるようになります。

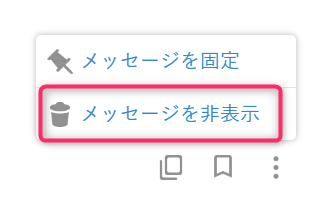

誤って投稿したメッセージは、右下の「︙」メニューから

「メッセージを非表示」 を選択することで、相手側の画面からも見えなくすることができます。

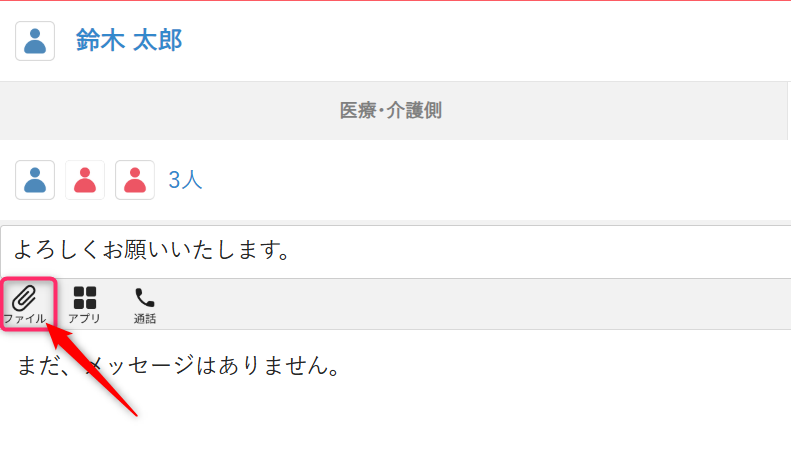

メッセージ入力欄の下にある「ファイル」アイコンをクリックすると、画像やPDFなどの資料を添付することができます。

視覚的な情報共有として活用でき、連携の精度向上に役立ちます。

4.MCSの便利機能と活用術

MCSで多職種との連携にも少しずつ慣れてきました。

では、MCSをさらに便利に活用するための機能と活用法をご紹介します。

①通知設定

MCSでは、LINEのようにメッセージが届くとスマートフォンの画面上部に通知アイコンが表示されます。

これにより、新着メッセージをすぐに確認でき、見逃しを防ぐことができます。

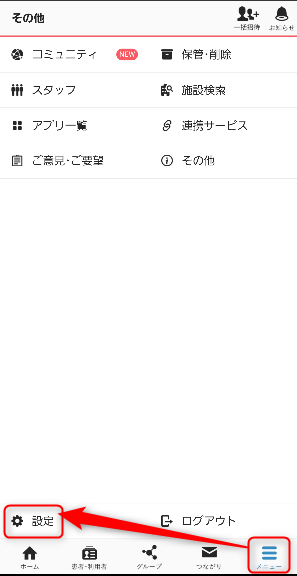

プッシュ通知の設定方法は以下のとおりです。

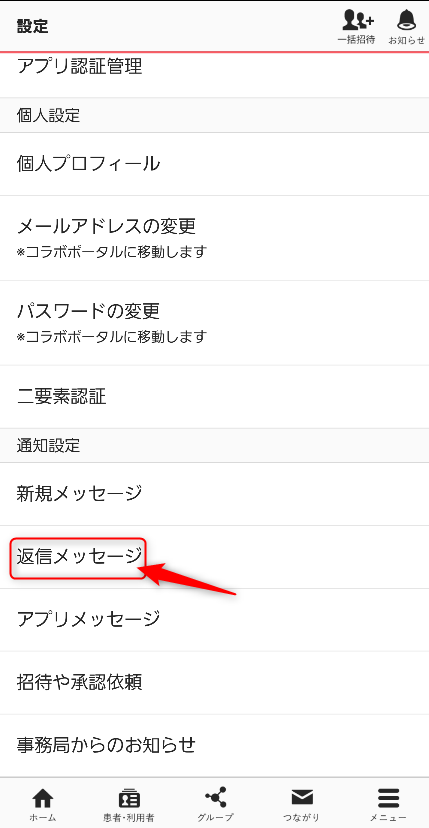

メニュー画面から「設定」をクリックします。

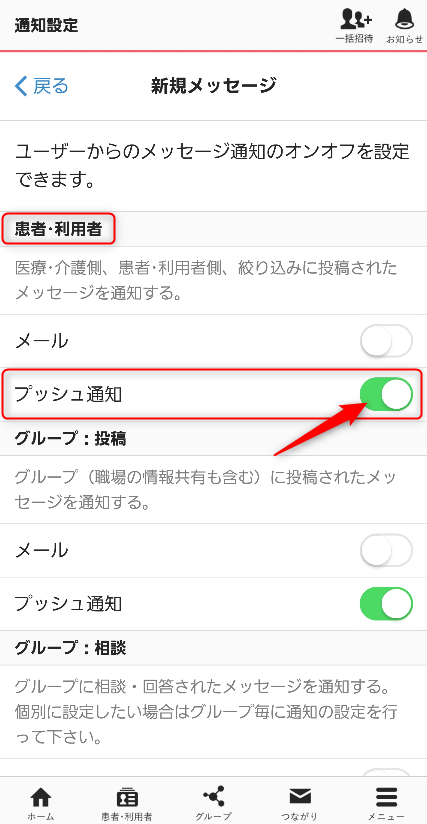

「新規メッセージ」をクリックします。

「患者・利用者」のプッシュ通知をオンにします。

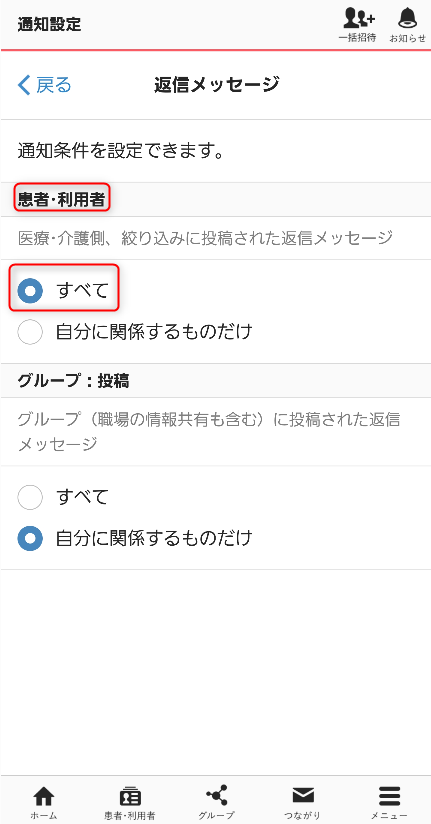

続いて「返信メッセージ」を選択します。

「患者・利用者」の「すべて」を選択します。

プッシュ通知をオンにしておかないと、関係者や利用者家族からの大切なメッセージに気づかず、対応が遅れてしまう可能性があります。

そのため、アカウントを作成したら最初にプッシュ通知をオンに設定することをおすすめします。

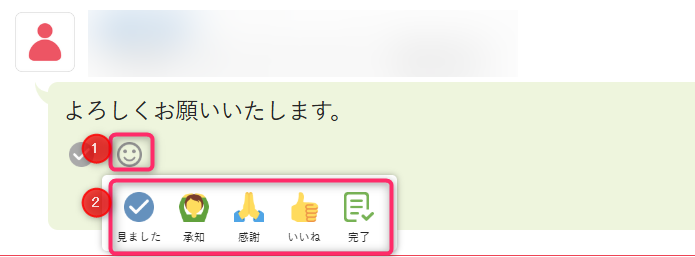

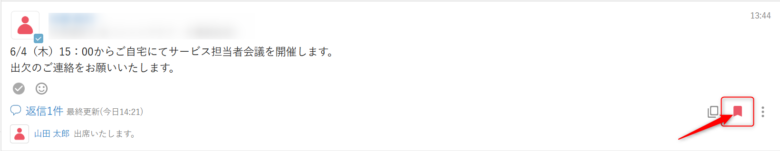

②リアクション機能

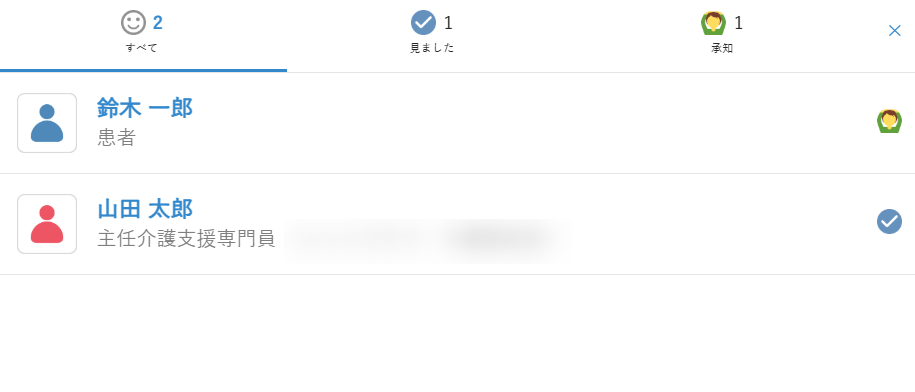

MCSでは投稿に対してリアクションをつけることで、「既読」や「了解」などの意思表示ができます。

リアクション機能を使うと、誰がメッセージを確認したかが一覧で確認できます。

「見ていない人へのフォロー」や「共有状況の確認」がしやすくなり、情報伝達の抜け漏れ防止に役立ちます。

私は、関係者や利用者家族には「了解しました」などの返信はメッセージではなく、リアクション機能で返してもらうよう促しています。

そのほうが相手にとっては返信の手間が省け、こちらとしてもリアクションだけで既読確認ができるため、双方の業務負担軽減に繋がります。

③絞り込み機能

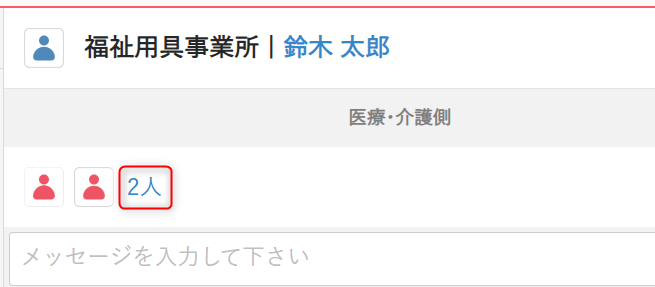

絞り込み機能を使うと、患者・利用者グループの管理者(ケアマネ)と特定の関係者だけが参加する個別の部屋を作成できます。

どのような場面で絞り込み機能を使うのですか?

たとえば…

福祉用具専門相談員に追加の福祉用具の単位数について確認したいとき、全体のトークルームに投稿してしまうと、他の関係者にもメッセージ(通知)が届いてしまいます。

こうしたメッセージや通知確認の負担を減らすため、ケアマネと福祉用具専門相談員だけのトークルームを作成することで、必要な人にだけ情報を届けることができ、連絡がより効率的になります。

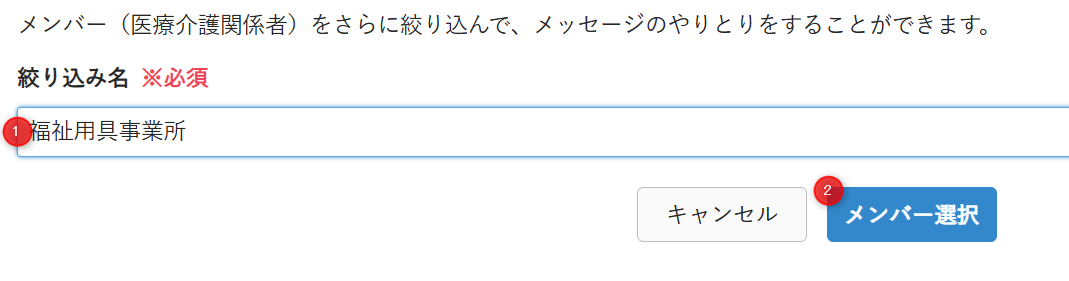

絞り込み名(例:福祉用具事業所)を入力し「メンバー選択」をクリックします。

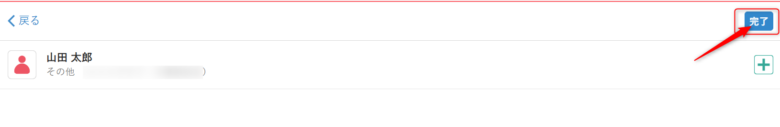

絞り込みのグループに参加する関係者を選択し、「完了」をクリックします。

ケアマネと福祉用具専門相談員の2人だけが参加している「福祉用具事業所」のトークルームができました。

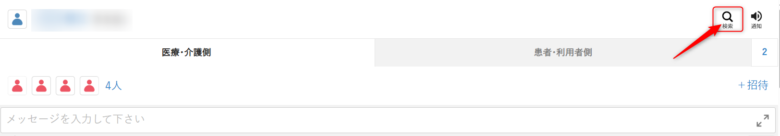

④検索機能

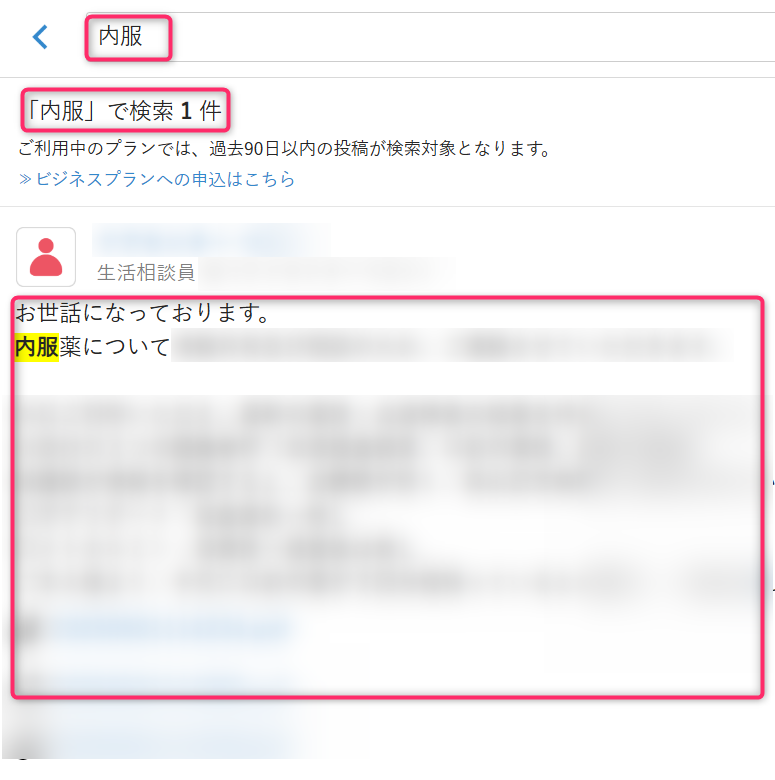

以前のやり取りで確認したい内容がありましたが、どこに書いてあったか見つかりません。

検索窓にキーワードを入力するだけで、過去の投稿をすぐに探すことができます。

投稿が多くなると情報をさかのぼるのは大変ですが、検索機能を使えば「誰が」「いつ」「どんな内容を」投稿したかを瞬時に把握できます。

検索窓にキーワード(例:内服)を入力すると、該当する過去の投稿を見つけることができます。

該当部分はハイライト表示されるので、必要な情報をすばやく確認できます。

※無料プランでは、過去90日間の以内の投稿が検索対象となります。

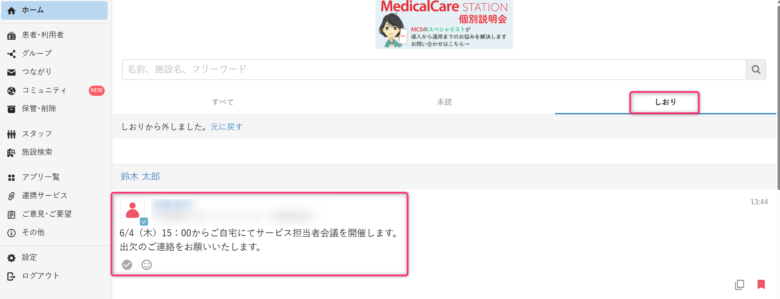

⑤しおり機能

重要なメッセージをすぐに見返せるようにしたいです。

しおり機能を使えば、重要なメッセージの管理ができます。

しおりを付けた投稿は、画面上部の「しおり」タブをクリックすることで一覧表示されます。

※無料プランでは3件までの登録が可能です。

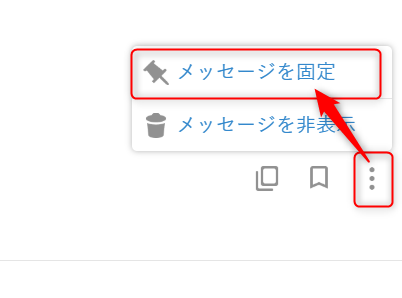

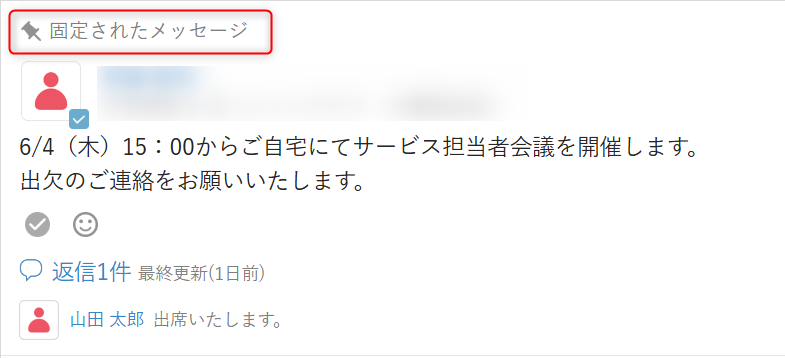

⑥メッセージを固定

重要なメッセージは、常に関係者全員の目に常に留まるようにしたいです。

メッセージを固定すれば、タイムラインの最上部に固定されます。

固定したいメッセージの右下にある三点リーダー(⋮)をクリックすると「メッセージを固定」が表示されるので、クリックします。

メッセージが常にタイムラインの最上部に固定されました。

私は利用者さんの次回の入院日などをメッセージに固定しています。

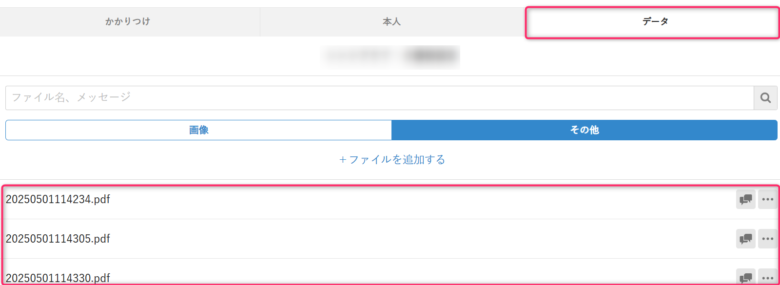

⑦投稿データ閲覧

過去に投稿したデータを探したいです。

「データ」タブから一覧で見ることができます。

利用者名をクリックします。

「データ」を選択すると、投稿した画像やPDFなどのデータの一覧が表示されます。

5.まとめ:MCSを活用して多職種の連携力を高めよう!

今回の記事では、医療介護専用の多職種連携ツール「MCS(メディカルケアステーション)」の導入手順から活用法までを紹介しました。

私はMCSを活用したことで、チーム間の情報共有がスムーズになり、多職種連携が大きく強化されたと実感しています。

特に、ターミナルの方や独居の方の急変時といった、迅速で綿密な連携が求められる場面では、MCSの存在が心強い支えとなっています。

MCSによって連携力が高まると、利用者が在宅で安心して暮らし続けるための限界点を押し上げることが可能になります。

それは利用者の「望む暮らし」の実現を後押しするだけでなく、私たち支援者にとっても「やりがい」や「達成感」といった大きな喜びに繋がるのです。

私にとってMCSは、チーム全体の力を引き出す“連携のインフラ”といえる存在です。

ぜひ、皆さんのチームでもMCSを導入し、多職種連携を次のステージへと高めていきましょう。

利用者さんの望む生活に寄り添えるよう、私も強いチームを作っていきます。

コメント